-

プラットホームには朝が満ちていた。

朝の雰囲気とはしたたかなもので、その柔らかな光に照らされれば、どんなに退屈な景色でも静謐で平穏で爽快に様変わりしてしまう。ここ横槍線・鶉谷駅も例外ではなく、薄汚れた椅子から錆びた自販機、防犯カメラのぶらさがった柱から雨漏りのひどいトタン屋根に至るまで、すべてが朝に吞み込まれていた。

-

まだ暖まっていない空気は五月中旬の割に肌寒く、ホーム上に人影はない。昇ったばかりの太陽が急角度で射し込み、点字ブロックをきらきら輝かせている。雀の鳴き声とどこかを走る車の音が、遠くからかすかに聞こえてくる。カメラを回したくなるような美しい早朝だった。ラジオ体操の歌に出てくるような希望の朝だった。

しかしそんなことよりも、僕は眠くてしかたがないのだった。

ホームの端に設けられた階段を下り、スクールバッグを揺らしながら歩いていく。ちょうどいい位置まで来て一番線側に並んだ。現在、午前五時三十分。始発が来るまではあと五分。ときおりあくびを漏らしつつ、短い時間をやり過ごす。

ピロリンピロリン。ピロリンピロリン。まもなくう、一番線にい、各駅停車あ、啄木町行きがあ、まいります。

自動アナウンスが静寂を破り、くすんだ水色の八両編成が、一号車を先頭にして滑り込んできた。僕の前には七号車が停まった。

五時三十五分発、下りの始発電車。

開いたドアから電車に乗る。

横槍線は郊外にある私鉄なのでそれほど繁盛しているわけじゃなく、いつも席はガラガラだ。始発とくればなおさらのこと、どこでも座り放題だな。そんなことを考えながら七号車を見回すと、確かに席はガラガラだったのだけど。

予想に反して一人だけ乗客がいた。

女の子だった。右側に分けた黒いロングヘア。バッグを傍らに置き、スマホもいじらず本も読まず、膝に手を載せてじっと座っている。服装は僕と同じ高校の地味なブレザー。彼女も僕に気づいて、目が合った。

クラスメイトだった。

普段あまり話さないほうの。

「…………」

退路を断つように、背後でドアが閉じきった。

僕は困惑していた。電車の中で微妙な知り合いに出会ってしまったときほど気まずい瞬間はない。しかも始発の車内で二人きりとか。無視するか? でも目、合っちゃったし。かといって話しかけるのも、

「加藤木くん」

名前を呼ばれた。

「……おはよう。殺風景」

僕も彼女の名前を返した。殺風景というのが彼女の苗字だ。珍しいので覚えていた。下の名前は知らない。たぶん彼女も僕の下の名前は知らない。その程度の関係である。

「早いのね」

「そっちこそ」

「…………」

「…………」

「座れば?」

「あ、うん」

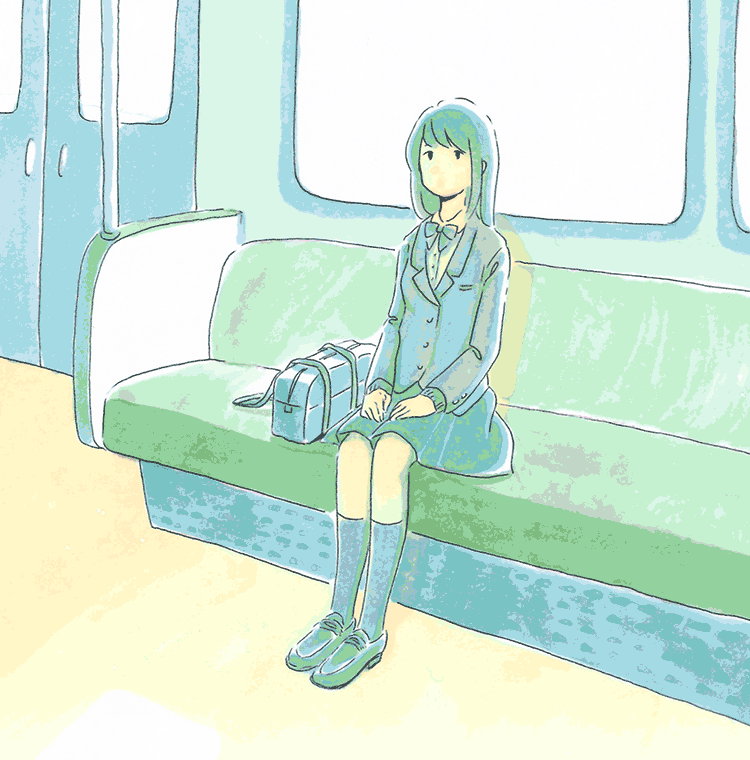

僕はちょっと迷ってから、彼女の左隣の、二人分ほど離れた場所に座った。

動きだした電車は鶉谷を出るところで、先ほど下りた階段が右から近づき、すぐ左に遠ざかっていくのが見えた。電車はこれから五つの駅に停まり、二十分ほどかけて高校のある終点〈啄木町〉へ向かう。それ自体はいつもの登校ルートだが、

「殺風景」おずおずと、話しかける。「これ、始発だぞ」

「知ってる」

「いま、五時半だぞ」

「正確には五時三十六分」

「校門開くの七時半だし、朝礼は八時四十分だけど。なんでこんなところにいるんだ?」

「そっくりそのまま同じことを聞きたいわ」

「…………」

その苗字を体現するかのように、殺風景はおよそ愛嬌というものを持ち合わせない少女だった。

顔立ちは整っていて、ビー玉みたいな瞳が印象的だが、常に無表情で喜怒哀楽のバリエーションがない。その荒涼ぶりはクールというよりも空虚である。下手に近づいたら痛い目を見そうな雰囲気があり、ゆえに友達も多くない。僕の知る限りだと叶井という女子と仲がよかったが、その子は怪我をしたとかで、ゴールデンウィーク以降学校に来なくなった。なのでここ最近の殺風景は、クラスでも孤立気味である。

だからといって、彼女を避けたいわけじゃないけれど。いまから二十分近く一緒というのは正直困りものだった。まったく、どうしてこんな朝早くに登校を?

いや。そもそも彼女は〝登校〟中なのだろうか。

たとえばこうも考えられる。昨日、どこかで遊んでいるうちに終電を逃してしまった。そこで始発を待ち、乗り込んだところで僕と鉢合わせした。つまり彼女は啄木町に向かっているわけではない。一度家に帰って仮眠でも取ろうとしているところで、制服は昨日から着っぱなしなのだ。夜遊びなんて殺風景のイメージとはかけ離れてるけど──

「加藤木くん」ふいに、殺風景が。「ワイシャツの首の裏側、見せて」

妙なことを言ってきた。

え、と僕は声に出した。

「なんで」

「見たいから」

「……まあ、いいけど」

奇矯なご趣味をお持ちのようで。

僕はシャツの襟をひっぱって、相手に見えるようにした。殺風景はこちらに身を寄せる。一人分、両者の距離が縮まった。

「徹夜明けというわけじゃなさそうね」

「えっ」また声が出た。「どうしてわかった」

「首の後ろが汚れてないから。この季節にずっと同じワイシャツだったら、普通汗で汚れる。汚れてないってことは、昨日のうちに帰宅してちゃんとシャツを着替えたってこと」

「僕が徹夜明けで、家に帰るとこだと思ったわけ?」

「始発に制服で乗ってる高校生がいたら、まずはそれを疑うべき」

「殺風景だって始発に制服で乗ってる高校生だろ」

「そういえばそうね」天然かおまえは。「でも私も徹夜明けじゃないし。ほら、制服綺麗でしょ」

殺風景は髪をかき上げると、僕に首の後ろを見せた。白くて綺麗だった。いやシャツの襟の話だが。

「加藤木くん、鶉谷が最寄駅?」

「う、うん。殺風景は、鴨浜?」

彼女はうなずいた。鴨浜は鶉谷の一つ前の駅で、この電車の始点である。

「とすると」殺風景は襟元を直してから、「私たちはどちらも、家から学校に向かう最中ということになるのかしら」

「……みたいだな」

答えると同時に、電車が一駅目に滑り込んだ。

-

鶉谷と同じく、この駅にも乗客はいなかった。そのせいか車内アナウンスも流れず、ドアは勝手に閉まって、電車が動きだす。

僕は右隣の殺風景をちらちら見ながら、内心首をひねっていた。

学校に向かうといっても、啄木町に着いたところで校内には入れない。朝礼までの三時間近く、彼女はどこで何をするつもりだろう。

「いつもこの時間に乗ってるのか?」

「連休明けからずっと。今日で十日目」殺風景はさらりと答えた。「でも、加藤木くんと会うのは初めてね」

「僕はいつも遅刻ギリギリだから。今日だけ、ちょっと野暮用が」

「野暮用?」

興味を示された。言うべきか、言わざるべきか。僕は悩んだ末に、

「漫画の立ち読みだよ」

「立ち読み?」

「今日発売の雑誌。『聲の網』っていう連載が最終回で、すごい楽しみでさ。一刻も早く読みたかったんだけど、鶉谷って住宅街の中に無理やり作ったような駅だろ? 朝から開いてる店とかないんだよ。それで、啄木町のコンビニで読もうかなって」

「漫画を一刻も早く読みたいから、早起きして始発に乗ったわけ?」

「そう」

「本当に?」

「本当だよ……コンビニに行くのは本当」

言い返してから「しまった」と思った。これじゃ立ち読みは噓だと言ってるようなものだ。殺風景の冷たい視線を感じる。完全に噓というわけでも、ないんだけれど。

「殺風景はどうなんだよ」追及される前に先手を打った。「今日で十日目って、健康のために早起きでも始めたのか」

「健康には気を遣ってないし、朝は家で寝てるほうが好き」

「じゃあどうして」

「あなたと同じで用があるの。立ち読みよりずっと大事な用だけど」

「大事な用……人に会うとか?」

彼女は首を横に振って、

「あいにく、友達少ないから」

自虐を放った。いや、客観的事実を述べただけかもしれない。彼女の表情は相変わらず殺風景で、心のうちが読みにくい。

「…………」

妙な間が車内を包み、僕はますます気まずくなった。とりあえず天気の話でも……とノープランで口を開きかける。

そのとき、ポケットの中でスマートフォンが震えた。小刻みに三回。LINEの新着メッセージである。アプリを開くと「電車行っちゃった~ちょっと遅れます」という、僕とは直接関係のない内容だった。

「こんな早朝に誰かからメール?」

少し意外そうな殺風景。

「映研のグループLINEだよ。朝っぱらから撮影中らしくて」

「映研? 加藤木くん、映画研究部なの?」

「部長だよ。名前だけだけど」

殺風景は目をぱちくりさせた。知らなかったのだろう。まあ先ほども言ったように僕らはその程度の関係である。ちなみになんの折に知ったのだったか、僕のほうは彼女の部活を聞き及んでいる。帰宅部だ。

「ちょっと待って」と殺風景。「映研の人たちはいま、どこかで撮影中なの?」

「文化祭用の短編作っててさ。鴨浜で告白シーンを撮るらしいよ」

「鴨浜?」

「そう。君の最寄駅」

「この電車は逆方向だわ。あなたは撮影に行かないの? ちゃんと早起きしてるのに、目的地は啄木町のコンビニなの?」

しまった、また喋りすぎた。

「んーと、まあその、漫画の最終回気になるし。サボりってやつ? 映研の連中には黙っといてもらえると助かるよ」

おどけた調子でごまかしたものの、殺風景はますます疑念を強めたように僕を見つめてきた。ビー玉めいた瞳に吸い込まれそうになる。いろいろどぎまぎしてしまって、僕は明後日の方向を向いた。歯医者やローソンやファミレスの看板が、車窓の外を通り過ぎていく。

「加藤木くん」しばらくのち、殺風景は。「スマホを見せてもらってもいい?」

さっきにも増してとんでもないことを言ってきた。僕は思わず向き直った。

「……君は僕の奥さんか」

「奥さんはスマホを見たがるの?」

「いや、わかんないけど」なんとなくそんなイメージがある。「え、なんで僕のスマホ見たいわけ?」

「手がかりがほしいから。加藤木くんが、なぜ始発に乗っているか知るための」

淀みなく殺風景は答えた。

「スマホが手がかりになるのか?」

「わからない。けど、映研のグループLINEには興味ある」

「…………」

これも、なんとなくのイメージとして。

殺風景はロボットみたいに合理的で、冷酷無比のロジカリストで、無駄なことは一切しないタイプだと思っていた。でも、違うのかも。本当は人並みに感性豊かで、それなりに好奇心旺盛で、けっこう面白い奴なのかも。彼女に対する見方が、そんな方向へ少しだけ傾く。

しかしだからといって、スマホを見せるかどうかは別問題なわけで。

どうしたものかと僕は思案した。LINEを見せると秘密に気づかれる可能性もある。そうだ、無理な条件をふっかければ相手のほうから引き下がるかも。

「タダで見せるのはちょっとなあ」わざとらしく腕を組む。「人の番号とかアドレスもいっぱい入ってるし、プライバシーに関わるし。だからフェアを期すため、殺風景のスマホと交換っていうなら吞んでやってもいいかな。僕も君がなぜ始発に乗っているか気になるわけだし……」

「はい」

「渡すのかよ!」

差し出されたスマホに向かって僕は叫んでいた。

「別に、怪しいものはないから」

「待て。その言い方だとなんか、僕のスマホに怪しいものがあるみたいじゃないか」

「あるの?」

「ないよ! ああもうしょうがないな」

僕は折れた。殺風景はこくりとうなずき、スマホを受け取りやすいよう僕に近づく。彼女との距離が、およそ〇・五人分に縮まる。

電車が、二つ目の駅に到着した。

-

七号車に乗り込んでくる者はやはりおらず、ドアはすぐに閉まった。僕らは互いのスマートフォンのロック画面を解除し、交換を行った。

殺風景は遠慮もなしにタッチパネルをいじりだす。僕もしかたなく、彼女のスマホを調べ始めた。殺風景はメールもメッセージアプリもあまり使っておらず、もっぱら電話ユーザーのようだった。通話履歴には〈叶井さん〉が並んでいた。やっぱり仲いいんだ。

〈最近使ったアプリ〉を呼び出すと、メモ帳が出てきた。開いて流し読みすると、皮を剝いてどうだとかブツ切りにしてどうだとか、料理のレシピ的なものが書き込まれている。それ以外、彼女の趣味を示唆するようなものはなかった。余計なアプリもほとんど入っていない。

「このウサギのアイコン、見たことないな。何かのゲーム?」

「生理周期の管理アプリ」

「……あ、そう」

だから交換なんてしたくなかったんだ、僕は。

「五月十日。荒川『十六日朝六時、鴨浜美術館集合で。中庭でシーン二五撮ります』」

殺風景は気にする様子もなく、映研のLINE履歴を読み上げた。

「荒川って?」

「三組の男子。いま撮ってるやつはそいつが監督なんだ」

「五月十三日」さらに履歴が読み上げられる。「加藤木『ごめん、十六日やっぱ行くのやめる』『早起き苦手』荒川『えーマジで?』加藤木『ごめん』『カメラは北田ちゃんに任せます』北田『了解です~』。……加藤木くん、三日前に撮影参加を断ってるのね。理由は『早起きが苦手』だから。そうは見えないけど」

殺風景は横目で僕を見やった。早起きして始発に乗っている僕を。

「実際、苦手だよ。いまも眠いし」

そう言ってふわわとあくびをしてみせたが、殺風景に会った驚きでとうに眠気は吹き飛んでいた。見抜かれる前に演技をやめ、スマホの調査に戻る。怪しいものが入っていなくても、何かのヒントは見つけられるはずだ。

画像フォルダを開いたとき、指の動きが止まった。

殺風景の画像フォルダはやはりこざっぱりしていて、カメラで撮った写真が五、六枚入っているだけだ。しかしその五、六枚がどうにも妙である。

日陰にぽつんと置かれたベンチの写真。煙草の吸殻が溜まった水たまりの写真。公衆トイレだろうか、外壁に落書きされた小さな建物の写真。どれもそんな、陰気な静物が被写体だった。背景には樹木や芝生、遊歩道が写っている。

一番新しい写真の撮影時間を見てみると、〈2018-0514-0632〉とあった。

二日前の、午前六時三十二分。

早朝だ。

ということは、これらの写真は殺風景の朝の用事と関わっているに違いない。どこで撮った写真だろう? この場所は、確か──

「自然公園だ!」

僕が叫ぶと、殺風景は交換中のスマホから顔を上げた。

「遊歩道のタイルの形で思い出した。殺風景、君が始発に乗って毎日どこに行ってるかわかったぞ。啄木町の自然公園だ」

啄木町は横槍沿線の中ではそれなりに栄えた町で、高校や商店街の他に大きな自然公園がある。そして公園なら、朝の行き先としても納得の場所だ。

「朝から時間をつぶせる場所なんて、自然公園くらいしかないし……よく考えると乗車位置もそうだな。七号車から啄木町で降りれば、自然公園が目の前だ」

啄木町駅は、一号車の停車位置付近に北口が、七号車の停車位置付近に南口があり、北口から出ると高校や商店街に、南口から出ると公園に近い。

「正解だけど」と、殺風景。「公園の存在に、いま気づいたような言い方ね」

「いま気づいたよ。あんまり行ったことないから忘れてた」

コンビニに行ったあとは公園で時間をつぶすのもいいなあ。などと考えながら、僕は殺風景にスマホを返した。殺風景も僕のスマホを返してきて、交換タイムは終わった。

「手がかりは得られたようね」

「けっこう重要なやつがね。そっちは?」

「正直言って」殺風景はポーカーフェイスのまま、梟みたいに首をかしげた。「加藤木くんのことが、よくわからなくなってきた」

電車が三つ目の駅に停車した。

-

続きは本編でお楽しみください!