|

|

|

|

|

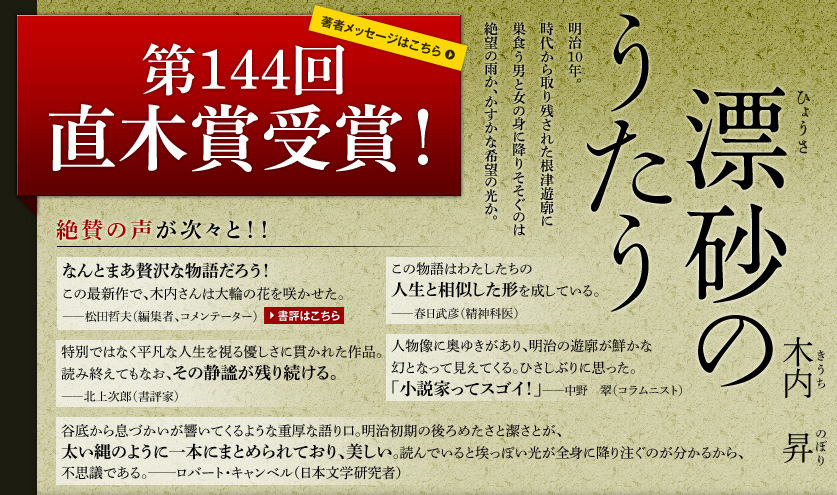

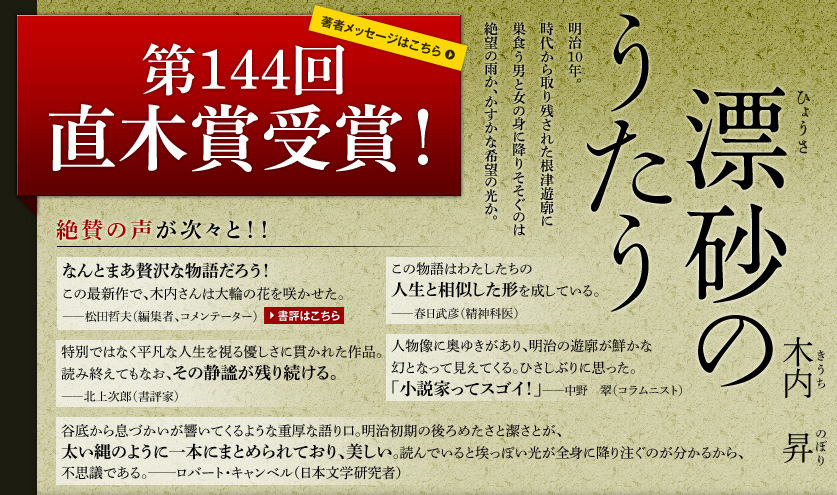

江戸から明治に変わり十年。御家人の次男坊だった定九郎は、御一新によってすべてを失い、根津遊廓の美仙楼に流れ着いた。立番(客引)として働くものの、仕事に身を入れず、決まった住処すら持たず、根無し草のように漂うだけの日々。

ある時、賭場への使いを言いつかった定九郎は、かつて深川遊廓でともに妓夫台に座っていた吉次と再会する。吉次は美仙楼で最も人気の花魁、小野菊に執心している様子だった。時を同じくして、人気噺家・三遊亭圓朝の弟子で、これまでも根津界隈に出没してきたポン太が、なぜか定九郎にまとわりつき始める。

吉次の狙いは何なのか。ポン太の意図はどこにあるのか。そして、変わりゆく時代の波に翻弄されるばかりだった定九郎は、何を選びとり、何処へ向かうのか――。 |

|

|

|

|

|

|

| 制作/ワークプレス |

|

|

|

|

|

なんと素晴らしい物語だろう!

読み終えて暫く経っても、この物語の余韻が自分のなかに棲みついているかのようだ。生々しい温もりすら感じられるのだから。

この物語の舞台は、明治初めの東京根津遊廓。この独特の空間が見事に描かれている。しかし、そんな生やさしいものではない。気がつくと読者は遊廓の中を歩いている、そう言ってもいいぐらいの臨場感があるのだ。

その異様なまでの迫真力を生み出しているのは、しなやかでイメージ豊かな言葉の連なりである。例えば音ひとつとってみても、冒頭だけで、なんと多彩な音が聞こえてくることか。童が歌う囃子歌、落ち葉が転がる鈍い音、なにごとかを言い争う妓の声、台殻が風に揺れて擦れ合う音、雅やかな三味の音……。一つの文章が醸し出す風韻が、次の文章のそれとからみ合い、繋がっていって、そこに活き活きとした情景を編み上げていく。ある時、ある場所の全体像が空気感を含めて鮮やかに再現されていく。だから、ぼくたちの目の前には、遊廓の町並みや行き交う人びとの姿がクッキリと浮かび上がってくるのだ。

激しく流動する時代の流れの底で、人びとは、それぞれに鬱屈や閉塞感を抱えて生きている。主人公は武士階級から落ちこぼれた定九郎、根津の美仙楼という見世で立番を務めている。どこにも逃げ場のない自分に苛立つ彼の周囲には、強烈な個性をもった人間たちが立ち現れてくる。見世の大看板小野菊花魁、剃刀のように切れる妓夫太郎の龍造、噺家の弟子で幽霊のようなポン太などなど、魅力たっぷりのキャラクターが揃っている。

臨場感あふれる舞台装置に個性豊かな役者たちが勢揃いし、いつの間にか目の前で極上の大芝居が演じられる。そして、遊廓で繰り広げられるドラマが、当代きっての人気噺家圓朝の語るお噺とシンクロしていく。このあたりの虚実のせめぎ合い、からまり具合がまた絶妙なのだ。

なんとまあ贅沢な物語だろう!

木内さんの『茗荷谷の猫』は不思議な連作小説だった。幕末から昭和三十年代までの江戸・東京の町が舞台になって、市井の名も無き人々の夢と挫折が交錯していった。目の前に豊かなイメージが次々と湧き出し、日常のなかにふわりと淡い幻想が入り込んできた。

『茗荷谷』では綺麗な花をたくさん咲かせた木内さんが、この最新作では、見事に大輪の花を咲かせて見せてくれた。

これから、どんな花が開くのか、楽しみだ! |

|

松田哲夫

まつだ・てつお 1947年東京生まれ。編集者、コメンテーター。

著書に『これを読まずして、編集を語ることなかれ。』『印刷に恋して』『「本」に恋して』など。 |

|

|

|

|

撮影・隼田大輔 |

|

| 木内 昇(きうち・のぼり) |

|

1967年生まれ。東京都出身。出版社勤務を経て、独立。インタビュー誌『Spotting』を主宰し、単行本、雑誌などでの執筆や書籍の編集を手懸ける。

2008年、幕末の江戸から昭和の東京を舞台に、名もなき人々の夢や挫折が交錯する連作物語集『茗荷谷の猫』を刊行。新聞・雑誌・テレビなどさまざまな媒体に取り上げられ、大絶賛される。2009年には、第二回早稲田大学坪内逍遥大賞奨励賞を受賞。これまでにない新しい切り口で「時代」と「個人」を描き出す書き手として、大きな注目を集めている。著書に『新選組 幕末の青嵐』『新選組裏表録 地虫鳴く』(ともに集英社文庫刊)、『浮世女房洒落日記』など。 |

|

|

|

|

|