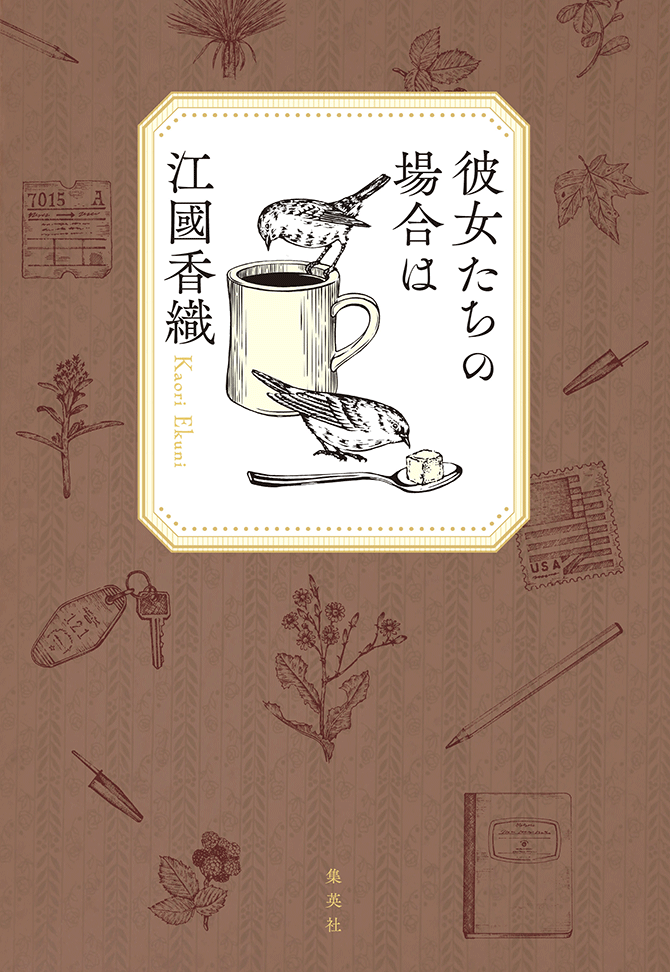

- 彼女たちの場合は江國香織

- 2019年5月2日発売 本体1,800円+税

四六判/480ページ

ISBN:978-4-08-771183-7

「これは家出ではないので心配しないでね」14歳と17歳。少女は二人きりで“アメリカを見る”旅に出た。美しい風景と愛すべき人々、そして「あの日の自分」に出逢える、江國香織二年ぶりの長編小説。

試し読み

木坂理生那はその午後をくり返し思いだすことになる。娘からの手紙──といっても走り書きのメモのようなものだったが──を見つけたときの部屋の仄暗さ、左腕に抱えていた、クリーニング店から受け取ってきたばかりの衣類(一着ずつビニール袋に包まれており、手紙を手にとろうとして身をかがめると、ぱさぱさとひ弱な音を立てた)。確かにそれはよく晴れた秋の午後で、アメリカ東部特有の澄んで乾いた空気と、郊外の住宅地であればどこでもそうである程度の静けさに満ちてもいたのだが、その記憶は理生那のなかで時間と共に誇張され、やがて、「息をのむほど美しい日で、それが逆に不穏だった」ことになり、「こわいくらい静まり返って、この世から音という音が消えてしまったみたいだった」ことになる。

九歳の息子をアイスホッケークラブに送って行き、クリーニング店に寄って帰宅したところだった。右手に手紙を持ち、左腕に衣類の入ったビニール袋を幾つも抱えたまま、理生那は窓辺に立って外を見た。無論、そこに娘がいるはずもなく、たったいま自分が歩いてきた車寄せの向う、大きな木々の葉が見事に黄色くなった並木道を、近所に住む金髪の少年がスケートボードに乗って通りすぎるのが見えただけだった。少年は赤いセーターを着ていた。

夫に、そして兄に、続けて電話をかけたのは夕方になってからだった。それを理生那は、のちに夫から責められることになる。どうしてすぐに連絡しなかったのか、一体何を考えていたのか。

けれど何度思い返しても、記憶はそこだけ欠落していた。手紙を見つけたときに自分がどう感じ(驚いたはずだし、恐怖を感じもしたはずだが、一方で、妙に冷静だったような気もする。認めたくなかったのかもしれない)、何を考えていたのか(何も考えられなかった。あるいは何もかも考えてしまった。そしておそらく、大したことではない、と思おうとした。娘も逸佳も所詮子供だ。だからすぐに帰って来るだろうと、高を括った。いや、そうだろうか。逆だったかもしれない。もうそれは起きてしまったと、だから騒いでも無駄だと、どこかで知っていたような気もする)。

はっきり思いだせるのは、手紙を見つける前に自分が考えていたことだ。手紙を見つける前、理生那の人生にまだ娘がいて、家族四人の日常がずっと続くものだと思い込んでいられた日々の最後の瞬間に考えていたこと──。水曜日にはいつもそうしているように息子をクラブに送り届け、クリーニング店に寄って帰宅し、我家の匂いをあたりまえに呼吸しながら、

あたしはUの発音に問題がある、

と、理生那は考えていたのだ。それは、ちょっとした発見だった。教会(church)、さらにもっと(further)、醜悪な(ugly)、バスタブ(bathtub)、バーボン(bourbon)。通じなかったり聞き返されたりする言葉にはすべてUが含まれており、何の因果か、それらは自分の人生に必要不可欠なものばかりだったからだ。

二つあるベッドの片方に寝そべってリースチョコレートをたべながら、礼那はテレビを観ている。隣のベッドには従姉のいつかちゃんが、地図やガイドブックや時刻表を何冊も広げて、そのまんなかにあぐらをかいて坐っている。窓の外はソーホー。ここはすごくお洒落なホテルだ。フロントデスクは小さな図書室みたいなところにあったし、廊下はいい匂いがした。客室の壁はむきだしのコンクリートで、でもベッドは気持ちよくふかふかしており、寝具のすべてがまぶしいほど白い。マンハッタンには家族で何度も来たことがあるが、たいていは日帰りだし、たまに泊るとき──というのは日本からお客さんが来たとき──も、もっとアップタウンにある、大きくて平凡なホテルに泊る。ダウンタウンの方が断然おもしろいのに。

「ねえ、いつかちゃん」

礼那は従姉に言ってみる。

「どうしてもあした出発しないといけない?」

「いけない」

従姉の返事はにべもない。旅程を考えるのに余念がないらしく、礼那の方を見もしなかった。

「でも、このへんにはかわいい服屋とか雑貨屋とかがいっぱいあるよ? たぶん、おいしいパン屋とかカフェとかも」

今度は返事もなかった。

仕方がないので、礼那はテレビに意識を戻す。"ベター・ザン・ザ・パイ〟の再放送だ。すこし前に学校の女の子たちのあいだで人気のあったドラマで、家では観せてもらえなかったが、録画している友達がいて、その子の家で、礼那もほとんど全部観ていた。七人の高校生の話で、恋をしたり喧嘩をしたり、レイプされたり自殺未遂したり、小さい子供を助けようとして車に撥ねられて片足を失ったり、両親の借金を返すために高校を退めて働いたり、だまされて違法薬物の運び屋に(自分ではそうと知らずに)なって警察に捕まったりする。毎回すごいことが起こるので目が離せなかった。礼那はすごいことが好きだ。すごいことは、テレビドラマや映画や本のなかでだけ、たくさん起こる。礼那の家ではその種のテレビをほとんど観せてもらえないし、映画館にもたまにしか連れて行ってもらえないのだが、本は好きなだけ買ってもらえる。日本にいたころもそうだったし、アメリカに来てからもそうだ。だから礼那は本をたくさん読んできた。サリンジャーもミランダ・ジュライもデニス・ルヘインも読んだし、村上春樹もよしもとばななも太宰治も読んだ。もっと小さいころには、もちろん『不思議の国のアリス』や『クマのプーさん』や『ナルニア国物語』を読んだ。おもしろかった本は他にもいろいろある(ついこのあいだも、母親の本棚にあった『アマリリス』という本を読んだばかりだ)が、いちばん好きなのは、なんといってもアーヴィングだ。アーヴィングの小説のなかでは、すごいことが次々に起こる。

こっちの小学校に転入したばかりのころ、礼那は本の虫というあだ名をもらった。そのあだ名をつけたのは生徒ではなく教師だったし、べつに、からかわれたりいじめられたりしたわけではなかったのだが、それでもミミズなどと呼ばれるのは気持ちが悪くて心外だったから、中学に入ってからは、なるべく学校では本を読まず、みんなから浮かないように、母親に内緒で安い化粧品を買ってつけたり、全然興味のないワン・ダイレクションにも興味のあるふりをして、あの五人のなかで誰がいちばん恰好いいと思うか、訊かれたらこたえられるようにもしていた。

「れーな、フラッグストップって何?」

いつかちゃんが訊く。

「小さい駅。普段は電車が停まらないで、全部通過しちゃうの。誰かが乗ったり降りたりするときはべつだけれど」

「誰かが乗ったり降りたりするかどうか、どうやってわかるの?」

「知らない」

年下の礼那は即答したが、この国のことは年下でも自分が教えてあげなくてはいけない立場だったことを思いだし、

「知らないけど、切符を買うと連絡が行くんじゃないかな、車掌さんに」

と、想像して言ってみた。ベッドから降り、リースチョコレートの包み紙をゴミ箱に捨てる。

「そうなの?」

いつかちゃんはあまり信じていないふうに言った。

「じゃあETって何?」

「ET?」

わからなかったので訊き返し、従姉が読んでいるもの──というか、読もうとしているもの──をのぞき込むと、それは列車の時刻表だった。

「ああ、イースタン・タイムゾーンの略だよ、東部標準時っていうの? こっちにCTとかMTとかあるでしょ。CTがセントラル・タイムゾーンで、MTがマウンテン・タイムゾーン。アメリカはほら、国内でも時差があるから」

がるる、と吠えるみたいな声をだし、いつかちゃんは時刻表を放りだした。

「ったく、めんどくさいなあ」

本や地図の散らばったベッドの上に、ばたんと仰向けに倒れる。水色のシャツに紺色のセーターにブルージーンズ。いつかちゃんはブルーが好きだ。そういえば、夏に着ていたビキニも鮮やかな青だった。それで、男の子みたいに短い髪をした、背が高くて?せっぽちの、昔からよく知っているこの従姉のおっぱいが、大人みたいにちゃんとたっぷりしているのを見て、この夏に礼那は驚愕したのだった。

いつかちゃんには、日本にいたころによく遊んでもらった。親同士の仲がよく、家も近かったので頻繁に行き来していたし、夏は海に、冬はスキーに、二家族で一緒にでかけた。岡山の祖父母の家では、おなじ部屋に布団をならべて二人で寝た。父親の仕事の都合で礼那がアメリカに来てからは、年に一度の里帰りのときと、いつかちゃん一家がこっちに遊びに来たときにしか会えなくなっていたのだが、この夏からいつかちゃんはこっちの学校に通うことになり、礼那の家に住んでいる。住んでいた、と言うべきだろうか、こうして二人で、いまは家を離れたのだから。

「私たち、いまソーホーにいるね」

うれしいのと信じられないのと半々の気持ちで、礼那は言った。

「それで、あしたはニューヨークをでるんだね」

私たちアメリカを見なきゃ、と言って、旅にでることを発案したのはいつかちゃんだった。礼那の部屋で、何日もかけて計画を練った。それがついに現実になったのだ。

「いつかちゃん、れーな、わくわくするよ」

身体の全部から喜びが湧きあがり、声にそれを滲ませてしまいながら礼那は言った。二人きりの旅というのは、ちょっと"すごいこと〟だ。そうじゃないだろうか。

「私たち、どこにでも行かれるんだね?」

返事はわかっていたが──というのも、これは従姉に何度も言われた言葉だったから──、もう一度尋ねる。従姉はむっくり起きあがり、にっこりして、礼那が聞きたかったことを言ってくれる。

「もちろん。だって、行かれないわけがないでしょ」

と、事もなげに。

「チーク!」

礼那は叫び、従姉の?に自分の?をつける。窓の外は夕方で、街灯や店のあかりが路上にやわらかくこぼれている。

「れーな、あんた、ピーナツバター・チョコレートくさい」

いつかちゃんは言って笑った。

国際電話がかかってきたのは午前六時五十分で、三浦新太郎はまだ寝ていた。

「理生那ちゃんよ。逸佳がまた何かしたみたい」

妻に揺り起こされ、子機を手渡された。新太郎は目をしばたいて眠気を払い、片手で頭を?く。起きぬけは、いつも頭皮が痒くなるのだ。

「もしもし」

かすれ声がでた。

「新ちゃん?」

妹の声は平板だった。

「そっちは朝よね。起こしてごめんなさい。でも逸佳がいなくなったの、礼那を連れて」

理解するのにすこし時間がかかった。

「いなくなった?」

そばに立っていた妻が、眉を上げて口をへの字にしてみせる。

「ええ、たぶん」

妹の返事は心許ない。

「リビングに手紙が置いてあったの」

礼那が書いたというその手紙を、妹は電話口で音読した。

「ディアダッエンマム」

「何だって?」

「ディア、ダッド、アンド、マム。そこだけ英語なの」

「ああ」

「あ、最後の〝ラブ〟も英語だけど」

「うん」

「いつかちゃんと旅にでます。これは家出ではないので心配しないでね。電話もするし、手紙も書きます。旅が終ったら帰ります。ラブ。礼那」

新太郎には、何が問題なのかわからなかった。

「旅にでちゃだめなのか?」

「ここはアメリカで、礼那はまだ十四歳なのよ?」

理生那が言う。

「家の近所以外は、一人で歩かせたこともないの。どこに行くにも車で送り迎えしてるの、知ってるでしょう?」

知っていた。

「旅って、どこに行ったんだ?」

理生那はため息をつく。

「それがわからないから心配してるの。どこに行くとも、いつ帰るとも書いてないから」

妻が新太郎の肩にカーディガンをかけた。

「でも、電話するって書いてあるんなら、それを待てばいいんじゃないのか?」

「礼那はまだ十四歳なのよ?」

力のない声で理生那はおなじ言葉をくり返したが、そばにいる妻はすでに緊張をといていた。新太郎の口調と言葉から、深刻な事態ではないと判断したのだろう。

「逸佳だってまだ十七でしょう? 子供じゃないの。ほんとうなら高校に通ってる年なんだから」

一人娘の逸佳は半年間の不登校を経て、去年高校を自主退学した。成績はよかったし、高卒認定試験にも合格したので、アメリカの大学に留学させたのだ。もっとも、まだ学部生ではなく、大学の附属機関である語学学校に通っている身だったが。

「あの子は見かけが大人っぽいし、言うことも大人びているけど、未成年であることに変りはないわ」

妹が、この出来事を逸佳の──ということはつまり新太郎の──責任だと考えていることは、言われなくてもわかった。旅にでるなら一人で行ってほしかったと考えていることも。

「学校だって、二人とももう新学期が始まっているのよ」

夫が帰ってきたら、たぶん警察に連絡することになると思う、と理生那は言った。ここはもう暗くなってきたし、他にどうしていいかわからないから、と。

新太郎は妹夫婦にかけてしまう迷惑を詫びたが、この時点ではまだ、娘たちの安否についてはほとんど心配していなかった。それどころか、逸佳らしいと内心愉快に思いすらした。やってくれるじゃないか、と。

しかし三浦新太郎もまた、妹から国際電話がかかってきたこの十月の朝を、一つの分岐点としてのちに何度となく思いだすことになる。電話を切り、妻を探したが見つからなかったこと(妻はゴミを捨てにでていたのだ)、戻ってきた妻と二人で朝食を摂ったこと、逸佳が礼那を連れて旅にでたと告げても、妻が驚かなかったこと(新太郎同様、妻の目にも一瞬おもしろがるような色が浮かんだ)──。新太郎も妻も若いころにはバックパッカーとしてあちこちを歩き、かわいい子には旅をさせろという諺が、昔から大好きだったのだ。

街はすっかり暗くなってしまった。

高級惣菜デリの、ガラスに面したカウンター席に礼那とならんで腰掛けて、逸佳はいま海苔巻をたべている。冷蔵ケースにならんでいたそれは、ひんやりして清潔な味がした。

「まず切符を買わなきゃね」

デリのすぐ目の前が、バス発着所のポート・オーソリティだ。ガイドブックには、切符は当日でも買えると書いてあったが、満席の場合もあるともまた書いてあったので、急ぐ旅ではないとはいえ、念のために先に買っておきたかった。そして、そういう自分を小心者だと思った。行きあたりばったりの旅をしようと決めたくせに──。

「おいしいね」

新しい帽子をかぶって、機嫌のいい礼那が言う。ホテルのそばのブティックで、ついさっき買ったばかりのその地味なニット帽(モスグリーンとカーキの混ざった色合い)は、人形じみた幼い顔つきで色白の、礼那によく似合っている。

「こっちのきゅうりって、色も風味もハニデューメロンみたいだね」

かっぱ巻を一つつまみあげて逸佳が言うと、

「だって、それがきゅうりじゃない?」

と、礼那はたのしそうにこたえた。家出同然にでてきたというのに、すこしも不安そうに見えない(逸佳はもちろん不安だった。いまごろ、叔母夫婦はさぞ心配していることだろう)。

「日本のきゅうりはもっと色も味も濃いよ」

逸佳は言い、使わなかった醤油の小袋──余分に取ってきていたのだ──をごっそりつかんでコートのポケットにつっこむ。

「そうだっけ?」

礼那は、日本のきゅうりを忘れてしまったようだった。

ポート・オーソリティには、夜でも人がたくさんいた。建物のなかは螢光灯が白々とあかるく、雑然としている。誰もが急ぎ足なせいか、大きな荷物のそれぞれに生活感があるせいか、逸佳は何だか気圧されてしまう。アメリカには有色人種が多い──無論、自分もその一人だが──、と改めて思う。

「こっち」

礼那が先に立ち、案内表示を頼りにエスカレーターを降りて行く。チケット売り場は地下にあるらしい。

アメリカ留学は、高校を中退してしまった自分のために両親が用意してくれた代案であって、逸佳が自分から望んだことではなかった。かといって、ことさら日本にいたいと望んでいたわけではないし、アメリカ以外のどこかに、行きたいと望んでいたわけでもなく、要するに、逸佳には〝望み〟というものがないのだった。望まないことだけがたくさんある。自分が何をどうしたいのかはわからないのに、いやだ、ということだけははっきりとわかる(だから、英語のなかで逸佳がいちばんよく使う言葉は〝ノー〟だ)。

これまでの人生で逸佳が〝ノー〟だったものは、たとえば学校だし、恋愛だし、女の子たちだった。太ることも、友達と喋ることも、作文や日記を書くことも〝ノー〟だったし、友達の家に泊りに行くことも、友達が家に泊りに来ることも、ロックコンサートでみんなが一緒に盛りあがることも〝ノー〟だった。長電話も、即レスが義務みたいなLINEも、煙草も、化粧も、写真を撮られることも、愛想笑いをするのも見るのも〝ノー〟だった。数えあげたらきりのないそれら〝ノー〟のなかを、逸佳は辛うじて生きのびてきた。それは疲れることだったので、十七歳が若いことは知っていたが、逸佳はときどき自分を年寄りのように感じるのだった。

チケットはすぐに買えた。窓口で係員と問答することもなく、券売機で、あっさり。

「これは家出ではないので心配しないでね」14歳と17歳。少女は二人きりで“アメリカを見る”旅に出た。美しい風景と愛すべき人々、そして「あの日の自分」に出逢える、江國香織二年ぶりの長編小説。