不思議なことに、描かれたコマを直接目で見ることのできる漫画よりも、頭の中で絵を描く小説の方が、現実からより遠く離れた場所まで自分を運び、物語の世界に没入させてくれると気付いたのです。以来、私は瞬く間に小説の虜になり、星新一やホームズ、ルパン、怪人二十面相といった、文学少年少女の通過儀礼のような作品群を、御多分に洩れず読み漁りました。そして、中学一年生で筒井康隆に出逢った私は、いよいよ引き返せないほど小説の魅力に取り憑かれてしまったのです。とはいえ、冷静に振り返ってみると、中学三年間で読んだのは幾つかの古典的な名著と、筒井康隆、安部公房、横溝正史の著作くらいですが、小説を読んで最も充実感を抱いていたのは、この三年間かもしれません。

高校に入ると、私は文藝部に所属しました。部員は素敵な人達ばかりで、部室で過ごした時間はかけがえのない思い出として未だに清冽な輝きを放っていますが、同時に、生まれて初めて自分で掌編小説を書き、そのクオリティの低さに愕然としたという苦い挫折の記憶も、強く心に残っています。「普通」という言葉は大勢の人々の思い込みによって形成された幻想に過ぎない、と現在の私は考えていますが、幼少期の私は、「自分は普通とは違う人間だ」という根拠のない確信を抱いていました。そして、人生初の小説執筆で挫折を味わった高校一年生の私は、「自分はもしかしたら普通の人間かもしれない」と感じ、甚大なるショックを受けたのです。

それ以降、「普通」の生活から逃げるようにして、小説や音楽や映画や漫画やテレビやラジオやなどの色々な娯楽に、これまで以上にのめり込んでいきました。小説にしても、それまでは特定の作家の作品を中心に読んでいましたが、文豪の書いた高尚な純文学から、SF、ホラー、ミステリ、前衛小説まで、殆どジャンルを問わず、浅く広く読むことを心掛けるようになりました。

そうした娯楽に溺れるのは至福のひとときでしたが、小説だけは、文藝部員として自分が書く作品との差を歴然と思い知らされ、暗澹たる思いに襲われることもありました。文藝部は単なる部活、それも毎日集まって熱い文学論を交わすといったタイプではなく、週に一度部室に集い、雑談に花を咲かせることが主な活動内容、という怠惰で甘美な部活です。にもかかわらず、どうしてそれほど落ち込むことがあるのだろう、と疑問に思っていた私ですが、ある日ふと、小学校の卒業文集を読み返していたときに、その答えを悟りました。そこには、「将来の夢 小説家」と記されていたのです。高校生の時分には卒業文集にそんなことを書いたとはすっかり忘れていましたし、将来の夢を訊かれても「分からない」と答えていましたが、私は心の奥底でずっと、小説家という職業に憧れ続けていたのです。まるで幼馴染に対する恋心を自覚した乙女のように、私は驚き、そして納得しました。思えば、色々なジャンルの娯楽に触れ、色々なジャンルの小説を意識的に読むようになったのも、小説家になるために必要な糧だと、心の何処かで無意識の内に感じていたからかもしれません。

そうして、小説家になりたい、という夢を抱き始めた私でしたが、面白い小説を読むたびに、壁の高さと厚さに心を削られ、なかなか足を踏み出そうとはしませんでした。そんな私を変えたのは、高校二年生の十一月に読んだ、一冊の小説です。その夜、就寝前の十五分間だけ読書をするつもりで大沢在昌さんの『新宿鮫』を手に取った私は、すぐさまストーリーの奔流に押し流され、これほど面白い作品をすぐに読み終えるのは勿体ないという名残惜しさを感じながらも、結局ページを捲る手を止められず、ふと気が付くと、最後の一行を読み終えていました。熱い感動と一抹の寂しさを孕んだ深い余韻に浸りながら、私はじっと本の表紙を見つめました。それは、「いつか小説家になりたい」という漠然とした夢が、「こんな小説を書いてみたい」という明確な目標へと変貌を遂げた瞬間でした。面白い小説を読むたびに抱いていた、「こんな小説、自分には書けない」という後ろ向きな感情を吹き飛ばし、新たな風を吹き込んでしまうほど、『新宿鮫』は圧倒的に力強く、面白かったのです。

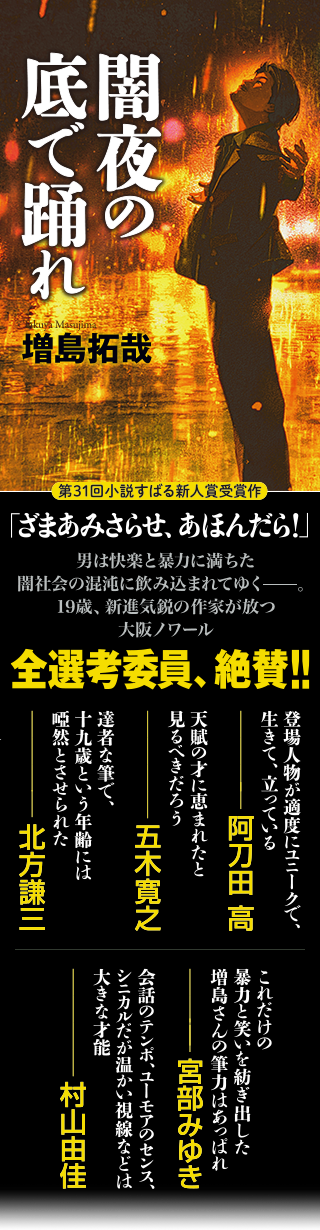

今回、数ある新人賞の中で小説すばる新人賞を選んで応募した理由は幾つかありますが、一番の理由は、公式サイトに大きく表示された、【応募条件、「面白い小説」。】の文字でした。初めてとなる長編小説の執筆に手こずり、プロの作家がよく述べる「キャラが勝手に動く」という言葉に「どういうこっちゃ」と首を傾げて苦しみましたが、そのたびに、『新宿鮫』を読んで感じた面白さを反芻し、それに近付かんとして尽力しました。小説に何を求めるかは人によって異なるでしょうが、私は『緋色の研究』を読んで以来ずっと、「面白さ」を第一に求めているのだと、応募作を書きながら気付かされました。

最もシンプルで、恐らく最も難しい目標だと思いますが、私の今後の目標は、「面白い小説を書くこと」です。