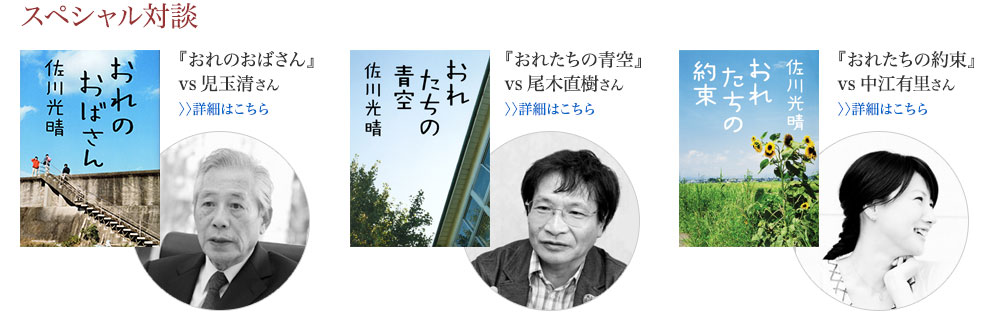

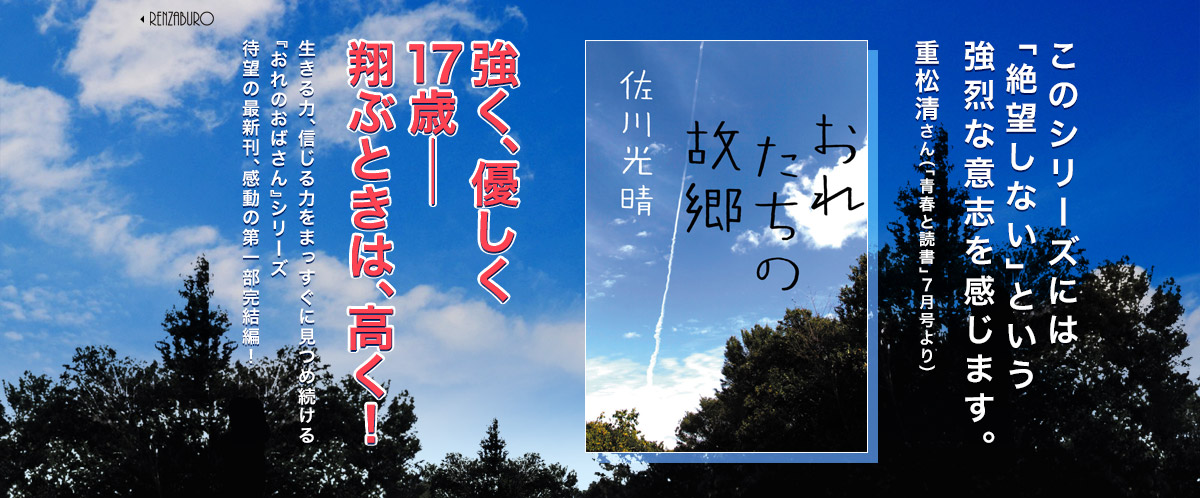

『おれのおばさん』

(集英社文庫/本体450円+税)

単身赴任中の父が横領で逮捕。都内有数の進学校に通う中学2年生の陽介は、札幌で児童養護施設を切り盛りする「おばさん」に預けられることに。初めての集団生活に放り込まれた「おれ」は戸惑いながら、自分の生きる道を見出していく。

(解説・中江有里)

中学生ばかりが暮らす札幌の小さな児童養護施設・魴鮄舎(ほうぼうしゃ)。率いる恵子おばさんはいつだって真っ向勝負、エネルギッシュな変わり者で、彼女の情熱にたくさんの子どもたちが生きる道を見つけてきた。その魴鮄舎が閉鎖の危機にさらされているという。東北地方を襲った未曾有の震災から一年、耐震性が問題視されたのだ。今は魴鮄舎を離れ仙台の高校に進んだ陽介、青森の高校でバレーボール選手として活躍する卓也はすぐにおばさんのもとに駆けつける。が、当の恵子おばさんはなぜか「無理する気はない」と宣言。必死の思いで存続活動を始める陽介だったが、ある日、春高バレー進出を決める大事な試合を前に卓也が寮を飛び出したとの連絡が。卓也はどこへ向かっているのか? そしておばさんの真意は?

児玉清さん、北上次郎さん、中江有里さん、斎藤美奈子さん、尾木直樹さん…たくさんの熱い支持を得てきた青春小説ベストセラー・第26回坪田譲治文学賞受賞『おれのおばさん』シリーズ待望の最新刊、感動の第一部完結編!

――当然、そこは手加減なしで。

手加減はしません。うんといい目にも悪い目にも遭わせます。

――手加減はしないけれども、絶望はさせない。

ええ。陽介が絶望したければ、親父が逮捕されて魴鮄舎に送られたときに絶望していればよかったわけで、いまさらできない。卓也だって、自分が養子で、しかも実母はレイプされたんだと知ったときに絶望していられたら楽だったわけですから、もはや絶望なんかできない。

■人の真価が問われるとき

――往々にして、絶望を描いたり、犯罪を描くことが現代的であり、リアリティがあると思われがちですが、このシリーズには「絶望しない」という強烈な意志を感じます。

ぼくには、絶望や犯罪へ行くほうがうそくさいというか、リアリティがないような気がします。自分もそうしなかったし、そうしていない人たちがいっぱいいる。どうして犯罪に走らずに済んだかというのは、単に運がいい悪いという話とはちがうと思っています。

十九世紀に書かれた西欧の小説、たとえばスタンダールの『赤と黒』では、主人公ジュリアン・ソレルは自分の野心を実現させようとやっきになる。ところが、恋人は彼の愛にこたえてくれず、立身出世の夢も社会の壁に阻まれてしまい、絶望の果てに死んでゆく。二葉亭四迷の『浮雲』や漱石の『それから』も図式はほぼ同じです。

誰だって恋人に裏切られたり、全力で挑んでいた夢が破れれば自暴自棄になりもする。でも、なんとかして持ちこたえて、生き延びる手立てを模索していく中でこそ、その人の真価が問われるのではないか。恵子おばさんはそうやって生き抜いてきたのだし、彼女のしぶとさは陽介や卓也に受け継がれた。だから、陽介には仙台で中本・菅野・周君といった仲間ができたのだし、卓也は青森大和高校バレーボール部のエースになって後輩たちに慕われている。二人とも、これからさらなる試練が待ち受けているんでしょう。しかし、どうにか持ちこたえて、現在の日本でこんな生き方もできるのだという可能性を感じさせるようになってほしい。

ぼくの長男はいま十八歳で大学生になりました。親として、こうしろああしろとは絶対に言わないけれど、おれの主人公たちはこうしてるぞというのは言ってやりたい。君の同年代の友達として、こんな生き方をしてるやつらがいるぜ、どうだと。

■みなが勝手にやる、でも認め合う。

――しかも、いろんな生き方をしてる、いろんなやつらがいるということですね。そこはやはり、「認め合う」という言葉が象徴していると思います。だから、常に「みんな」がいるというのが伝わってくる。卓也視点の話の「小石のように」には、陽介は直接出てこないけれど、そのとき陽介は何をやっていたのか、すごく気になる。ひとつの物語と同時並行していろいろな宇宙がある。

北大の恵迪寮が古い木造の寮から新しい鉄筋コンクリートの寮へ移行する時期のことを「二月」という小説に書いたのですが、その縁で、一昨年の六月に北海道大学で恵迪寮のOBたちを前にして少し話したことがあるんです。すると、ぼくと同年代の連中が、「佐川がおれたちの経験を言葉にしてくれてうれしかった」と言った。しかし、ぼく自身としては、「そんなたいそうなもんじゃない。おれは勝手なことを言ったり、書いたりしてるだけだ」という思いがある。寮生だったときには、先輩が相手だろうとがんがんに議論していたから、みんなからうるさがられて、寮の壁に「佐川死ね!」と落書きされてね(笑)。

一つの時代をある小説が象徴するということはありえない話だし、時代を背負うような小説を書いてはだめだと思います。北大恵迪寮や大宮食肉で出合ったたくさんの出来事を、自分が語り部として言語化していくんだというような特権的な役割を担おうという思いは、まったくない。

――あくまでも佐川さんの目から見た話、ということですね。

そうです。だから、『牛を屠る』を読んだ大宮食肉の人たちが、「佐川の野郎、余計なこと書きやがって」と思うのが一番正しい反応です。

――なるほど。

この小説は、まさしく「おれ」ではなく、「おれたち」の視線で見ていく方がいいと思っているんですね。ミュージシャンでも「おれが」と思って音楽やってる人もいるだろうし、「おれたちが」というふうにやっている人いるだろうし。

――あるいは、矢沢永吉みたいに「矢沢は」と三人称にしたり(笑)。

そうですね。陽介の語りが特権的にならずにすんだのは、作者であるぼくがそう意図したということではなくて、恵子おばさんが呼んで卓也が降りてきてくれたおかげです。(笑)

■信頼が保たれていく距離と時間

――いまの小説は、遠くに離れたところでの人間関係を扱うものが多いけれど、佐川さんご自身、団地の中で部屋の仕切りもなく五人家族が暮らしていた経験もあってなのか、基本的に佐川さんの書くものはみんな接近戦ですね。距離が近いんだけれど、中上さん的な血縁がどうしたこうしたじゃなくて、もっとさっぱりした近さですが。

近くにいるんだけれども、相手を自分に取り込もうという気持ちはないんです。

――まさに認め合いながら。

炬燵(こたつ)に足を突っ込んで、トランプをしているヤツらもいれば、そっちは見向きもせずに本を読んでいるヤツもいるという感じですね。

――たしか、エッセーで書かれていたと思いますが、団地はみんな同じ間取りだと思われがちだけど、障子や仕切りを外してワンルームにしたり、逆に細かな仕切りを作ったり、その外し方、区切り方でいくらでもその家の個性が出てくる、と。これって、すごく大事なことですね。間取りだけで見ると、みんな同じ2DKだけれど、仕切りを取り外して1DKにもなるし、二段ベッドを使えばまた変わる。そんなふうにいろんな人間関係とか距離感とか空間とかをもっと自由でフレキシブルにしていける。

小さな共同体とかコミューンというと、中心にゴッドみたいな存在がいて、良くも悪くもその人物に振り回される。もしくは、構成員のあいだで同質性が高まりすぎて、誰かが集団から排除されるという否定的なイメージを持たれがちです。ところが、札幌農学校の寄宿舎から続く恵迪寮ではその辺はかなり鍛えられていて、共同体にありがちなマイナス面によって二進も三進もいかなくなることはなかった。団地での暮らしに続いて、恵迪寮で共同生活の楽しさをたっぷり味わったわけです。大宮食肉もまた、みんな死に物狂いで働くのだけれど、「とっとと終わらせて、帰るべえよ」とてんでんに散っていく。変につるんでない人たちだったので、おもしろかった。

波子さんも陽介にしょっちゅう電話してくるかと思えば、ぱったり連絡がこなかったりする。でも、陽介もそれでやきもきするのじゃなくて、そういう間柄でも信頼は保たれていくのを実感している。そういう実感って、実際に経験してみないとわからない。久しぶりに話してみたら、ちっとも疎遠な感じがしなくて、やっぱり自分にとって特別な相手なのだとわかる。そして次に、またドキドキして、今度はどうなるかわからないと思う。それの繰り返しで人生は続いていくのだと思います。

――もう一つ、この小説は、場面場面の飛ばし方が相当大胆ですね。べた書きで全部行くのじゃなくて、すぽーんと場面が飛ぶ。今度の『故郷』でもいきなり卓也は百九十八センチの大男で、バレーボールでU-19の日本代表になっている。

いつの間にそんなすごい選手になったんだ、おいという突っ込みはありなんですけど(笑)、「男子三日会わざれば刮目して見よ」という諺がありますけど、本当にそうだと思うときがあります。

――そこで隙間が空くのだけれど、この隙間にいっぱいものが入る。何か豊穣な、読者の想像力が入ってこられるというか、この三カ月にこいつに何があったんだろうと想像を掻き立てられる。

あとは、この子たちの異性との関係がどうなるかという。

――波子さんと陽介はどうなるんですか?

どうなんでしょう。ぼくもわからないんですが、性欲に突き動かされて……といったことを書くと読者から怒られるに決まっている(笑)。波子さんみたいな人が奄美で待っているというのは、ぼくも陽介と同じぐらい知らなかったですからね。陽介が、波子というのは、とてもいい名前だと言いますけれど、ぼくも自分でつけておきながら、なるほどいい名前だとうれしくなったり。陽介はぼくではないんですが、波子さんとのやりとりを書いていると、なにかとうれしいんですよね。

手加減はしません。うんといい目にも悪い目にも遭わせます。

――手加減はしないけれども、絶望はさせない。

ええ。陽介が絶望したければ、親父が逮捕されて魴鮄舎に送られたときに絶望していればよかったわけで、いまさらできない。卓也だって、自分が養子で、しかも実母はレイプされたんだと知ったときに絶望していられたら楽だったわけですから、もはや絶望なんかできない。

■人の真価が問われるとき

――往々にして、絶望を描いたり、犯罪を描くことが現代的であり、リアリティがあると思われがちですが、このシリーズには「絶望しない」という強烈な意志を感じます。

ぼくには、絶望や犯罪へ行くほうがうそくさいというか、リアリティがないような気がします。自分もそうしなかったし、そうしていない人たちがいっぱいいる。どうして犯罪に走らずに済んだかというのは、単に運がいい悪いという話とはちがうと思っています。

十九世紀に書かれた西欧の小説、たとえばスタンダールの『赤と黒』では、主人公ジュリアン・ソレルは自分の野心を実現させようとやっきになる。ところが、恋人は彼の愛にこたえてくれず、立身出世の夢も社会の壁に阻まれてしまい、絶望の果てに死んでゆく。二葉亭四迷の『浮雲』や漱石の『それから』も図式はほぼ同じです。

誰だって恋人に裏切られたり、全力で挑んでいた夢が破れれば自暴自棄になりもする。でも、なんとかして持ちこたえて、生き延びる手立てを模索していく中でこそ、その人の真価が問われるのではないか。恵子おばさんはそうやって生き抜いてきたのだし、彼女のしぶとさは陽介や卓也に受け継がれた。だから、陽介には仙台で中本・菅野・周君といった仲間ができたのだし、卓也は青森大和高校バレーボール部のエースになって後輩たちに慕われている。二人とも、これからさらなる試練が待ち受けているんでしょう。しかし、どうにか持ちこたえて、現在の日本でこんな生き方もできるのだという可能性を感じさせるようになってほしい。

ぼくの長男はいま十八歳で大学生になりました。親として、こうしろああしろとは絶対に言わないけれど、おれの主人公たちはこうしてるぞというのは言ってやりたい。君の同年代の友達として、こんな生き方をしてるやつらがいるぜ、どうだと。

■みなが勝手にやる、でも認め合う。

――しかも、いろんな生き方をしてる、いろんなやつらがいるということですね。そこはやはり、「認め合う」という言葉が象徴していると思います。だから、常に「みんな」がいるというのが伝わってくる。卓也視点の話の「小石のように」には、陽介は直接出てこないけれど、そのとき陽介は何をやっていたのか、すごく気になる。ひとつの物語と同時並行していろいろな宇宙がある。

北大の恵迪寮が古い木造の寮から新しい鉄筋コンクリートの寮へ移行する時期のことを「二月」という小説に書いたのですが、その縁で、一昨年の六月に北海道大学で恵迪寮のOBたちを前にして少し話したことがあるんです。すると、ぼくと同年代の連中が、「佐川がおれたちの経験を言葉にしてくれてうれしかった」と言った。しかし、ぼく自身としては、「そんなたいそうなもんじゃない。おれは勝手なことを言ったり、書いたりしてるだけだ」という思いがある。寮生だったときには、先輩が相手だろうとがんがんに議論していたから、みんなからうるさがられて、寮の壁に「佐川死ね!」と落書きされてね(笑)。

一つの時代をある小説が象徴するということはありえない話だし、時代を背負うような小説を書いてはだめだと思います。北大恵迪寮や大宮食肉で出合ったたくさんの出来事を、自分が語り部として言語化していくんだというような特権的な役割を担おうという思いは、まったくない。

――あくまでも佐川さんの目から見た話、ということですね。

そうです。だから、『牛を屠る』を読んだ大宮食肉の人たちが、「佐川の野郎、余計なこと書きやがって」と思うのが一番正しい反応です。

――なるほど。

この小説は、まさしく「おれ」ではなく、「おれたち」の視線で見ていく方がいいと思っているんですね。ミュージシャンでも「おれが」と思って音楽やってる人もいるだろうし、「おれたちが」というふうにやっている人いるだろうし。

――あるいは、矢沢永吉みたいに「矢沢は」と三人称にしたり(笑)。

そうですね。陽介の語りが特権的にならずにすんだのは、作者であるぼくがそう意図したということではなくて、恵子おばさんが呼んで卓也が降りてきてくれたおかげです。(笑)

■信頼が保たれていく距離と時間

――いまの小説は、遠くに離れたところでの人間関係を扱うものが多いけれど、佐川さんご自身、団地の中で部屋の仕切りもなく五人家族が暮らしていた経験もあってなのか、基本的に佐川さんの書くものはみんな接近戦ですね。距離が近いんだけれど、中上さん的な血縁がどうしたこうしたじゃなくて、もっとさっぱりした近さですが。

近くにいるんだけれども、相手を自分に取り込もうという気持ちはないんです。

――まさに認め合いながら。

炬燵(こたつ)に足を突っ込んで、トランプをしているヤツらもいれば、そっちは見向きもせずに本を読んでいるヤツもいるという感じですね。

――たしか、エッセーで書かれていたと思いますが、団地はみんな同じ間取りだと思われがちだけど、障子や仕切りを外してワンルームにしたり、逆に細かな仕切りを作ったり、その外し方、区切り方でいくらでもその家の個性が出てくる、と。これって、すごく大事なことですね。間取りだけで見ると、みんな同じ2DKだけれど、仕切りを取り外して1DKにもなるし、二段ベッドを使えばまた変わる。そんなふうにいろんな人間関係とか距離感とか空間とかをもっと自由でフレキシブルにしていける。

小さな共同体とかコミューンというと、中心にゴッドみたいな存在がいて、良くも悪くもその人物に振り回される。もしくは、構成員のあいだで同質性が高まりすぎて、誰かが集団から排除されるという否定的なイメージを持たれがちです。ところが、札幌農学校の寄宿舎から続く恵迪寮ではその辺はかなり鍛えられていて、共同体にありがちなマイナス面によって二進も三進もいかなくなることはなかった。団地での暮らしに続いて、恵迪寮で共同生活の楽しさをたっぷり味わったわけです。大宮食肉もまた、みんな死に物狂いで働くのだけれど、「とっとと終わらせて、帰るべえよ」とてんでんに散っていく。変につるんでない人たちだったので、おもしろかった。

波子さんも陽介にしょっちゅう電話してくるかと思えば、ぱったり連絡がこなかったりする。でも、陽介もそれでやきもきするのじゃなくて、そういう間柄でも信頼は保たれていくのを実感している。そういう実感って、実際に経験してみないとわからない。久しぶりに話してみたら、ちっとも疎遠な感じがしなくて、やっぱり自分にとって特別な相手なのだとわかる。そして次に、またドキドキして、今度はどうなるかわからないと思う。それの繰り返しで人生は続いていくのだと思います。

――もう一つ、この小説は、場面場面の飛ばし方が相当大胆ですね。べた書きで全部行くのじゃなくて、すぽーんと場面が飛ぶ。今度の『故郷』でもいきなり卓也は百九十八センチの大男で、バレーボールでU-19の日本代表になっている。

いつの間にそんなすごい選手になったんだ、おいという突っ込みはありなんですけど(笑)、「男子三日会わざれば刮目して見よ」という諺がありますけど、本当にそうだと思うときがあります。

――そこで隙間が空くのだけれど、この隙間にいっぱいものが入る。何か豊穣な、読者の想像力が入ってこられるというか、この三カ月にこいつに何があったんだろうと想像を掻き立てられる。

あとは、この子たちの異性との関係がどうなるかという。

――波子さんと陽介はどうなるんですか?

どうなんでしょう。ぼくもわからないんですが、性欲に突き動かされて……といったことを書くと読者から怒られるに決まっている(笑)。波子さんみたいな人が奄美で待っているというのは、ぼくも陽介と同じぐらい知らなかったですからね。陽介が、波子というのは、とてもいい名前だと言いますけれど、ぼくも自分でつけておきながら、なるほどいい名前だとうれしくなったり。陽介はぼくではないんですが、波子さんとのやりとりを書いていると、なにかとうれしいんですよね。

1965年2月8日生まれ。東京都出身、茅ヶ崎育ち。北海道大学法学部卒業。出版社勤務を経て、大宮の食肉処理場で働く。2000年「生活の設計」で第32回新潮新人賞を受賞。2002年『縮んだ愛』で第24回野間文芸新人賞受賞。『ジャムの空壜』『家族芝居』『虹を追いかける男』『静かな夜』『鉄童の旅』など著書多数。ノンフィクションに『牛を屠る』。2011年『おれのおばさん』で第26回坪田譲治文学賞受賞。

『おれたちの青空』

(集英社文庫/本体500円+税)

魴鮄舎(ほうぼうしゃ)に暮らす中学生たちも受験の季節。陽介とともに施設で暮らす同級生・卓也も受験を前に自らの出自に苦しんでいた。ある大雪の日、とうとう家出を敢行する…(「小石のように」)、「あたしのいい人」、表題作の全3篇を収録。

(解説・木皿泉)

(集英社文庫/本体500円+税)

魴鮄舎(ほうぼうしゃ)に暮らす中学生たちも受験の季節。陽介とともに施設で暮らす同級生・卓也も受験を前に自らの出自に苦しんでいた。ある大雪の日、とうとう家出を敢行する…(「小石のように」)、「あたしのいい人」、表題作の全3篇を収録。

(解説・木皿泉)

『おれたちの約束』

(単行本/本体1200円+税)

札幌を離れて仙台の高校の寮へ入った陽介。中国からの留学生、政治家の息子、芸大志望の変り種、など新しい仲間もできた。しかし、秋の学園祭の日に大地震が起きる。学校の再開まで仙台に留まり復興を担う決意をした陽介は、出所した父と再会を果たすが…。

(単行本/本体1200円+税)

札幌を離れて仙台の高校の寮へ入った陽介。中国からの留学生、政治家の息子、芸大志望の変り種、など新しい仲間もできた。しかし、秋の学園祭の日に大地震が起きる。学校の再開まで仙台に留まり復興を担う決意をした陽介は、出所した父と再会を果たすが…。

高見陽介

17歳。仙台の新興進学校・東北平成学園の特待生として寮暮し。中学2年のとき、銀行員だった父親が横領して逮捕。母の姉である恵子おばさんが切り盛りする札幌の児童養護施設・魴鮄舎に預けられた。

おばさん(後藤恵子)

魴鮄舎代表。親の反対を押切り福井から北海道大学医学部に入学するも、中退。ともに劇団を立ち上げた後藤善男との結婚・離婚を経て、児童養護施設の運営を始める。ひとり娘の花は東京で看護師として働く。陽介の母の姉。

柴田卓也

陽介の親友であり魴鮄舎での同級生。複雑な生い立ちを背負い小学6年生にあがる前に魴鮄舎に入り、陽介と出会う。現在は、青森大和高校バレー部で才能を開花させ、U-19の選抜選手としても活躍する。

17歳。仙台の新興進学校・東北平成学園の特待生として寮暮し。中学2年のとき、銀行員だった父親が横領して逮捕。母の姉である恵子おばさんが切り盛りする札幌の児童養護施設・魴鮄舎に預けられた。

おばさん(後藤恵子)

魴鮄舎代表。親の反対を押切り福井から北海道大学医学部に入学するも、中退。ともに劇団を立ち上げた後藤善男との結婚・離婚を経て、児童養護施設の運営を始める。ひとり娘の花は東京で看護師として働く。陽介の母の姉。

柴田卓也

陽介の親友であり魴鮄舎での同級生。複雑な生い立ちを背負い小学6年生にあがる前に魴鮄舎に入り、陽介と出会う。現在は、青森大和高校バレー部で才能を開花させ、U-19の選抜選手としても活躍する。

後藤善男

恵子おばさんの元夫。東京でグループホームを運営している。東京へ行った陽介が世話になったことがある。

陽介のお父さん

副支店長として単身赴任中、愛人のため横領、逮捕。離婚せず、ともに借金を負った妻に支えられ、出所後の現在は群馬の老人ホームで働く。

陽介のお母さん

夫の逮捕後、陽介を姉に預け借金返済のためがむしゃらに働く。魴鮄舎では「ほうおばさん(優しいほうのおばさん)」と親しまれている。

大竹徹

陽介、卓也の中学校時代の同級生。父親の失業で、仙台に引っ越した。卓也とは中2の冬、お互いが学校をさぼった日に偶然会い、ちょっとした旅をした。

波子さん

陽介が中二の夏休みに奄美大島で出会い、父への複雑な思いを打ち明けた相手。陽介とは、以来文通やメールで交流を続けている。東京在住の高校二年生。

中本/菅野/周

東北平成学園の陽介の同級生。中本は政治家志望、菅野は芸大志望の変わり種。周は、中国からの留学生。

ありさ/奈津

魴鮄舎での同級生。乗り鉄として恒例の夏休み合宿のときに大活躍。

野月

魴鮄舎の第一期生。

恵子おばさんの元夫。東京でグループホームを運営している。東京へ行った陽介が世話になったことがある。

陽介のお父さん

副支店長として単身赴任中、愛人のため横領、逮捕。離婚せず、ともに借金を負った妻に支えられ、出所後の現在は群馬の老人ホームで働く。

陽介のお母さん

夫の逮捕後、陽介を姉に預け借金返済のためがむしゃらに働く。魴鮄舎では「ほうおばさん(優しいほうのおばさん)」と親しまれている。

大竹徹

陽介、卓也の中学校時代の同級生。父親の失業で、仙台に引っ越した。卓也とは中2の冬、お互いが学校をさぼった日に偶然会い、ちょっとした旅をした。

波子さん

陽介が中二の夏休みに奄美大島で出会い、父への複雑な思いを打ち明けた相手。陽介とは、以来文通やメールで交流を続けている。東京在住の高校二年生。

中本/菅野/周

東北平成学園の陽介の同級生。中本は政治家志望、菅野は芸大志望の変わり種。周は、中国からの留学生。

ありさ/奈津

魴鮄舎での同級生。乗り鉄として恒例の夏休み合宿のときに大活躍。

野月

魴鮄舎の第一期生。