|

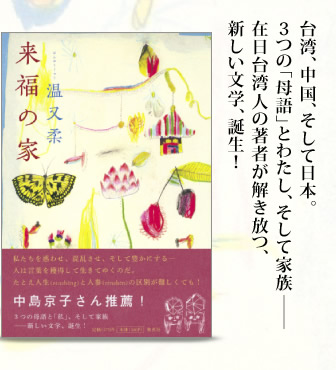

『来福の家』は「名前小説」

温又柔さん(以下・温)●エリカさんとは、私が2009年に出したzine(小部数の出版物)『たった一つの、私のものではない名前~my dear country』がご縁なんです。版元の<葉っぱの坑夫 http://happano.org/>さんの方から、エリカさんが私のzineを気に入ってくださっていると教えてもらったのがお名前を知った最初なんです。ちょうどエリカさんの著書『この気持ち いったい何語だったらつうじるの?』が出た頃で。 温又柔さん(以下・温)●エリカさんとは、私が2009年に出したzine(小部数の出版物)『たった一つの、私のものではない名前~my dear country』がご縁なんです。版元の<葉っぱの坑夫 http://happano.org/>さんの方から、エリカさんが私のzineを気に入ってくださっていると教えてもらったのがお名前を知った最初なんです。ちょうどエリカさんの著書『この気持ち いったい何語だったらつうじるの?』が出た頃で。

私、書店でこの題名を見たときにその場で心を奪われちゃったんです。「この気持ち、どうしたらつうじるの」なら、ひょっとしたら見逃しちゃったかもしれないけれど、そこに「何語」というのが入っているのがとても印象的で。しかも、帯をみたら「私たちが出会うことのない、遠くにある『戦場』」って書いてある。世界のこと、戦場のことを柔らかくてまっすぐな言葉で淡々と書き綴っている若い女性の方って、私の知る限り日本にはあまりいないなって思いながら、一読者としてこのテキストにすごく夢中になりました。今日のように、著者に会えるなんて思っていなかったのでちょっと浮かれています。

小林エリカさん(以下・小林)●『来福の家』、心の中にもやもやってしていたものとか、ずっと気になっていたけれども言葉にならなかったことが、紙の上に文字になって、いまここにある、ということにすごく感動しました。しかも、そのもやもやと言葉にならなかったことが、物語として紡がれていて、すごく素敵でした。 小林エリカさん(以下・小林)●『来福の家』、心の中にもやもやってしていたものとか、ずっと気になっていたけれども言葉にならなかったことが、紙の上に文字になって、いまここにある、ということにすごく感動しました。しかも、そのもやもやと言葉にならなかったことが、物語として紡がれていて、すごく素敵でした。

それに、なんだか、『来福の家』読んでいるとお腹が減ってくるんです(笑)。「水餃子」も「ヅァージャンミェン」(炸醤麺 / ジャージャー麺)も、すごくおいしそう。本を読んでからすぐさま、水餃子を作りましたよ。ジャージャー麺は難しそうで作れなかったんですけど。

温●あとでレシピをお渡しします(笑)

小林●ぜひお願いします(笑)。(*その後レシピいただいて作ってみました、美味しかった!)

私、以前、好きな人から「これからはできるだけ一緒にご飯を食べよう」って言われて、なんてロマンチックなんだ!って思ったことがあるんです。「きれいな景色だったら写真に撮って見せるし、音楽だったら録音して聞かせるけど、おいしいものの味はどうやって伝えたらいいかわからないから、いざひとりで美味しい物に出くわしたら困るでしょう。」って。『来福の家』を読みながら、あ、なるほど!ってそのことを思い出したんです。

私には温さんの書く「水餃子」や「ヅァージャンミェン」というものの本当の味も見た目もわからないし、台湾の言葉ではどう読むのか発音すらわからない。だけど、それを言葉として紙の上に書き留めて伝えようとしてくれているんだっていうのがすごく伝わってきて。

おいしい食べ物にはじまって、どうやって伝えたらいいのかわからないことってこの世にはたくさんある。でも、それでも、それを、なんとか伝えようとしてくれている人や本や言葉があるということは私にとってとても感動的なことです。

今日お会いしたら、まずそれをお伝えしないと、 と思いながら来たんです。

温●とてもうれしいです。私、小説を書くとき、何かを表現したいとき、「伝わる」ことに関していくつかの気持ちがないまぜになってるんです。ひとつは、「伝わるかな」っていう不安。もうひとつが「伝わるといいな」という希望。それから「伝わるに決まってる」という願いも、かな。『来福の家』はそんな気持ちでなんとか書きあげた小説です。それをなんと自分がとても好きだった本の作者であるエリカさんに読んでもらえて、しかもご本人から「伝わりました」って言ってもらえるなんて……ああ、こういうことこそ、本を書く歓びのひとつなんだなって、今、しみじみ思います。

小林●私、今日は「名前」の話をしたいなって思ってたんです。

本の冒頭のサンドラ・シスネロスの引用の言葉から、『来福の家』のラストで歓歓と笑笑の姉妹がそれぞれの名前についての想いを伝えあうところにいたるまで、深く感じることがたくさんあって。

自分自身が、ここ一年くらい「名前」のことを考えることが多くなっていたので、すごく発見や驚きの気持ちを抱きながら読みました。

温●実は、自分でもこれは「名前小説」だって思っているんです(笑)。「来福の家」も「好去好来歌」も私のなかでは“名前二部作”なんですが、それを指摘してくださる方ってそういえば今まであんまりいなかった。

最初の「好去好来歌」は、楊縁珠(よう・えんじゅ)という女の子。「来福の家」には許歓歓(きょ・かんかん)と笑笑(しょうしょう)という姉妹が主人公。日本で聞くと、不思議な感じの響きの名前を持つ女の子たちが、日本語をさも母語のように操りながら進む話ですが、彼女たちが生きてきた足跡を日本語で書くとしたらどうなるんだろうなっていうことをすごく考えて書いたものです。そんなふうに名前のことばっかり考えていたので、本の冒頭には「わたしの名前」という文を置きました。これを書いたのはサンドラ・シスネロスというメキシコ系アメリカ人の女性作家です。私、この方の本がとても好きで。

小林●『マンゴー通り、ときどきさよなら』。温さんの冒頭の引用に惹かれて読みました。古本でもなかなかなくて、図書館で取り寄せて。日本語版、ぜひ再版して欲しいです。

温●この小説のことは「好去好来歌」を書き終えたあとに知ったんです。英語ができないのでもちろん日本語で読んだんですが(笑)、晶文社から出ているくぼたのぞみさんの訳がすごーくいいんですよね! 原作者のシスネロスは、メキシコ人の父、メキシコ人系アメリカ人の母を両親にシカゴのメキシコ人居住区で生まれ育った人です。学校では英語をつかうけど家に帰ればスペイン語、という暮らしのなかで育った彼女は、学校で習得した言語である英語で小説を書いた。『マンゴー通り、ときどきさよなら』は一人称の小説なんですが、少女による話し言葉のような英語のなかにスペイン語がたくさん混じりこんでいるんです。私は、『マンゴー通り~』については、その内容にももちろんものすごく惹かれましたが、作者であるシスネロスの存在そのものにも、とても勇気づけられたんですよね。そしておこがましくも、これの東アジア版を日本語でやってみたいって意気込んで「来福の家」を書いちゃった(笑)。だから雑誌で発表するときは、あやかろうという気持ちでシスネロスの言葉を冒頭に引用させてもらったんです。で、単行本にするときに、二篇に通じるように、と冒頭に持ってきた。

小林●スペイン語のバックグラウンドを持つ英語で書かれた作品が日本語に翻訳されて、そこに勇気づけられるってとてもダイナミックなことですね。

翻訳が素晴らしいからなのかな、端々に言葉の持つ「音」の気配がある。サンドラさんという人は、特に言葉の持つ「音」のことに対してすごく敏感で興味のある人なのかなって思いました。温さんの作品も、言葉の「音」をすごく丁寧に描写している気がします。

言葉の向こう側にある「気配」

温●そうなんです。音ってやっぱり文字以前から存在する世界ですよね。言葉の向こう側にあるもの、言葉を通してしか触れられないけれども、触れなくてもそこにあるものの気配や、予感めいたものに対して敏感でありたいなというふうにずっと思っているんですが、言葉の向こうにあるものをすくいあげるのには、どうしても言葉に頼らざるをえない。ある意味で快楽的な矛盾とでもいう、とにかく、その矛盾に自覚的でないと小説なんか書いちゃいけないなあっていつも思うんです。

エリカさんの『この気持ち~』も、言葉を全面的には信じられないけれども、かといって言葉がないと真っ先に何もわからなくなる――それを追求なさってる本だと思うんです。言葉というもののそういった矛盾に真剣に向き合っているエリカさんが、私の小説についてそのような感想を抱いてくださったこと、とてもうれしいです。

小林●名前をつけることで違う側面が見えてくるってことあるんですね。たとえば、「好去好来歌」の中で恋人のことを麦生(むぎお)という名前で呼ぶでしょう? それを読むと、あ、そういえば、ビールって麦でできてたんだよね、とふっと思い出して、その名前からひと繋がりに、男の人の唇だとか、麦の匂いだとかまで、いっぺんに浮かびあがってくる。

それから、「好去好来歌」では、縁珠が祖父や祖母を、「彼」とか「彼女」と人称で呼ぶシーンがありますよね。そこで「母」を「彼ら娘」、「父」を「娘の恋人」と言ったりするくだりがでてくる。あそこもとても印象的でした。

温●主人公が自分の両親や祖父母を、物語やおとぎ話の登場人物のように扱って、友達に話したら面白いなって思って。父でも母でも役名で区切っちゃうと見えなくなる部分をみるためには、その名を一度外してみるということもあるのかなって思いますね。今でも。

小林●それは個人的によくしていたりするんですか?

温●そうですね。私自身もたまたま自分が台湾生まれ日本育ちっていう立場で、それでいろんなことを考えるようになったということはあるんですけど。母のことを考えるときでも、日本で子育てをしている一人の女性としての母を眺めるとき、やっぱり自分の「おかあさん」と思っちゃうと、良くも悪くもすごい制約があるじゃないですか。まあ、ママだし許そうとか。どこかでどうしても自分のものになっちゃう。だから別の人間の名前としてつけちゃって、母なんだけど、母と同じ要素を持つ、あるいは母と同じ条件のもとで生きている別の女性として想像してみる遊びというのはやってました。今でも結構やっちゃうことがあります。

小林●子どもの頃からですか?

温●というよりも、やっぱり大きくなって台湾とか日本とかの問題を考えるようになってからですね。教科書や書物をとおして、台湾ってこうだったんだ、日本ってこうだったんだ、と次々驚いているうちに、その中にいた少女の頃の母はこうだったかもしれない、あるいは、青年だった祖父はこうだったかもしれない、なんて考えるようになったのがきっかけかな。

小林●たとえば私は、自分の父親が「自分の父」っていう存在ではなくひとりの、かつては、十代だった少年だったんだなって思うことがあって。「父」ではなくて、ひとりの名前を持った男性や少年として父を考えてみた時に、ふっと別の姿が見えてくる。そんなことを昨今ずっと考えていました。

だから、「祖父」や「祖母」、「父」や「母」を「彼」や「彼女」として表現なさっているのを読んで、なるほど!「彼」なんだ、と思ったらすごくすっと腑に落ちた。

名前や役割を外すと見えてくるもの

温●名前ってやっぱりすごく限定されるものですよね。たとえば小林エリカさんでも山本夕子さんでもいいんですが、名前だけでこの人は日本人の女性だなって思う。名前を聞くだけでその人の背景とかがある程度わかるものだと思うんですよ。

たとえば私は、日本で育って日本人のように日本語を話していますが、名前を名乗ると、あれっ、て顔をされるんです。その、あれっ、を導いているのはまぎれもなく「温又柔」という名前なんですよね。どこからどう見ても日本人に見えるのに、なんだか日本人っぽくないぞと。もちろん、私が「山本権兵衛」と名乗ればまた別の、あれっ、が生じるのですが(笑)。つまり名前というのは情報なんですよね。記号といってもいいのかな。女であるとか日本人だとか、そういった情報が凝縮された記号。私は名前のそういった側面というのか、名前なるものが持っている可能性を徹底的に追ってみたいっていう野望があるんです。

小林●そういえば私、コバヤシエリカさんという方から突然にメールをもらったことがあるんです。メールが英語で書かれていて、どうしてだろうと思ったらブラジルの日系人の方でした。インターネットで同じ名前のあなたを見つけました、パリに住んでるんだけれど東京に行くから、ぜひ会ってみないかって。社会学を勉強している同じくらいの年の女の人で、名前は小林/コバヤシだけれど、もう言葉は日本語じゃなくて、ポルトガル語。私もポルトガル語ができないし、彼女も日本語ができないので、とりあえずお互い下手な英語で会話したり、ふたりでおなじ名前の名刺を交換してみたり。不思議な感覚でした。

温●その出会いはすごいですねえ。素敵ですね。

小林●『来福の家』を読みながら、私と同じ名前を持っている、もうひとりの人がブラジルに生きているんだなってそんなことを、ふと思い出したりしました。

温●地球の反対側にエリカさんと同じ名前を持つ人が、同じくらいの時間をずっと生きていたってことですもんね。小林エリカさんという名は本名ですか?

小林●本名はひらがなで「小林えりか」です。

そうそう。それから、日本では結婚で姓が変わるっていうエピソードもすごくシビアに読んでしまいました。結婚したり離婚したら苗字が変わるっていうことについて、結構考えるお年頃なんです、私はいま(笑)

温●小説にも書きましたが、本当は男でも女でも好きなほうを選んでいいのに、日本では慣習的に女性が名前を変えることが多いですよね。婿養子をとったりすると、女の子の親のほうが相手方に申し訳ないみたいな気持ちがあったり。うちは女のほうの、うちは男のほうの、っていう感じに、もっと好きに選べたら面白いのに。あとは、結婚する時に夫婦で新しい名字を作れたらいいのにな、とかね。

小林●新しい名字を作るっていいアイディアですね。

温さんの小説の中にも、新しい名前をつける、っていうのがでてきますよね。

私自身も、子どもの時って、ひとりで勝手に芸名を考えてみたり、こんな名前だったらいいのになあ、っていうのをいくつも想像してみてはうっとりしていた気がします。あんな名前だったら、こんな名前だったら、って。伊集院とかマリーとか麗とかもっと華々しい名前だったら、もっときらびやかな人生で、もっと豪華な女の子になったんじゃないかしら、とかね。

その続きで、結婚ということを機に、新しい名前をもうひとつ持つことができるって、やっぱり憧れます。折角だから、男の人にも新しい名前をもうひとつ持てる機会があってもよいのではないかしら?なんて思ったりします。

とにもかくにも、結婚だとか離婚だとか再婚だとか、そんなことを考えるたびに日本の女子たちはいまだに名前について考えざるを得ない、という状況は、すごいなあって実感しますよね。

ある意味、名前というものについて考えさせられる、貴重な機会ともいえる(笑)。

温●ありますねえ。私が小説を書くときに本名を選んだというのは、この名前で日本文学に参加してやるっていう意気込みがありまして(笑)。そういう覚悟が含まれているんですね。でも、在日台湾人として育ちはしましたが、ふつうの日本人と同じ感覚で日本文学の世界に参加しているつもりです、と宣言する意味でも日本風の筆名をつけたほうがいいかなと思ったこともあったんです。「温又柔」という非日本風の名前でいる限り、日本文学にとってはずっとお客さん扱いの存在というか、ヘンにスポイルされちゃうんじゃないかと。でもすぐに思い直して。要するに名前がどうであれ、書いた小説次第だなと(笑)。だったら好きな本名で覚悟を決めて一生懸命やっていくしかない。それに、実は私、温又柔、という自分の名前がその字面も含めて、好きなんです。これ以上の筆名は思いつかないのもあって。エリカさんが筆名をカタカナになさったのは?

小林●カタカナのほうが書きやすいっていう単純な理由です(笑)。ただ、今は、「小林えりか」ではなくて「小林エリカ」っていうもうひとつの名前があることにちょっぴり安心してるところもありますね。これがあれば、たとえ本名がどんな風に変わっていっても、私にはこの名前があるから、っていう気持ちがあるのかな。

「紙の上での自由」を信じている

温●重心になるというか。この重心があればほかのところがちょっと変化があっても大丈夫という根拠みたいなものかもしれないですね。

小林●基本的に名前って自分で選べない。でも、実は選ぶこともできるんだなって。

温●その感覚は、すごくわかります。特に、何らかの形で表現にかかわるために自分でそう名乗ろうと選んだ名前は、たぶん、自分がその名前で表現を続ける限り、自分にとっては決して消えないですからね。

実は私は「紙の上の自由」ということをいつも考えているんです。現実世界ではままならないこともたくさんあるけれども、白い紙の上に自分の言葉を連ねるときは「自分が女王様」。だから私が本名でやってゆきたいと思うのは、「温又柔」の名前で「自分が女王様」になれる領域を確保したいからなのかも(笑)。実は私、十代の終わり頃は、自分の帰る場所は日記帳の中だと半ば信じていました。夜、眠る前に日記帳を開いてボールペンを握るとすごく安心するんですよね。帰ってきた、という感じがする。誰にも遮られることなく自分が自分でいられる場所というのかな。もちろん日記と小説はちがうのですが、私にとって小説を書くことは、そうやって日記を書いていたときの延長上にある行為なのかもしれないなって。何ていうのか「紙の上の自由」を信じたい気持ちというのか。

小林●「紙の上での自由」って、なるほど興味深いです。

私はちょうど二年前、アンネ・フランクの日記と自分の父親の日記を手に、アンネの足取りを辿る旅をしたんです。

2人とも1929年生まれなんですが、きっかけは、父の80歳の誕生日の時に、父が16歳と17歳の時につけていた日記が見つかったことなんです。私の知らない時間を生きていた、自分よりまだずっと年下だった「父」の日記を、「娘」の私が今、読む。それは、どういうことなんだろうってすごく考えました。

1945年と46年、ちょうど戦争中から敗戦・戦後にかけて書かれたその日記を開くと、1945年7月22日、「昨夜も空襲は無かった。」からはじまっていて、「又一日命が延びた。」とある。

「大日本帝国」を生きていた16歳から17歳の私の父は、そして、ナチスドイツから逃れて《隠れ家》に潜まざるをえなかった13歳から15歳のアンネ・フランクは、日記を書く時、「紙の上の自由」を手に入れることができていただろうか、ってとても考えさせられます。

あと、アンネの足取りを辿ってゆくと、ベルゲン・ベルゼンやアウシュビッツ強制収容所などを通らざるをえないのですが、その時、どうしても名前のことを考えずにはいられない。収容所へ入れられた人たちは、腕に入れ墨で番号を入れられてその番号で呼ばれるとか、その場所で死んでしまった人の名前どころか人数さえ定かじゃないとか。けれど、収容所に積み上げられたトランクには、ひとつひとつに大きくそれぞれの名前と住所が書きつけられている。没収されたトランクがきちんと自分の手元に戻ってくるようにと。

そういう事実を突きつけられた時に、アンネが一日の日記ごとに最後には必ず自分の名前を繰り返し書いていたこととか、父の日記に「小林司」って当時の父の筆跡で名前が書かれていて、日記のとても重要な箇所には決まってもう一度自分の名前を入れたサインが出てきたことを、どうしても考えてしまう。父の場合は、「司」をもじって「痛蚊刺」とかユーモラスにしたサインなのですけれど。

そんなこともあって「自分の名前を獲得する」っていうことについてすごく考えていた時だったんです。

でも、じゃあ、そうしたら、自分の名前ってなんだろう、本当の名前って、なんだろうとか。

そんな時に『来福の家』を読んだので、あ、こういう風に名前を考えてゆくこと、名前を手に入れることも出来るんだなあって思ったんですよ。

温●そうです。ある時期から私は「たったひとつの私のものではない名前」ということをよく考えています。これはあからさまにデリダの影響というか、某書名をそのままもじっただけなのでちょっと恥ずかしいんですけど(笑)、たとえば私のパスポートを見ると、「温又柔」の綴りはWen Yourouになっているんですね。私の本籍は台湾なのですが、台湾の戸籍で、私の本名はそう記載されているんです。ところが私は、自分のことはいつも「おんゆうじゅう」といってきました。だから、WenYourouとおんゆうじゅうのどちらかだけを、自分の正しい名前として選ばなくてはならない、といった考え方にはすごく抵抗を覚えるというか、いやなんですよね。どうして正しいものをひとつに決めなければならないんだろうって。自分の名前や国籍のことがあったから、私は戸籍の拘束力というか戸籍という制度が人々に与える無言のプレッシャーということについてもよく考えちゃうんです。

さっき話にも出たし、小説にも書きましたが、結婚となると慣習的に女性のほうが姓を改めることが多い。今でもそうですよね。「名字が変わりました」と言ったり「旧姓はナニナニです」と言うのは、大抵、女性なんです。男の人がそう言っているのを、少なくとも私は、あんまり聞いたことがない。しかも、だからなのか、婚姻届の夫となる人と妻となる人の父母の氏名欄は、父母が婚姻中なら母の姓は省略してよいとある。えっ、って思いません?(笑)。つまらないことかもしれないけど、私はこういうところで、どうしても、ひっかかっちゃう。なんというのか、戸籍という絶対的な規範があって、そこにぴったりすっきりとおさまるものだけが正しいんだ!って言われているようで抵抗が……もちろん、あんなものは紙切れだって豪語したいわけじゃないんです。ただ、それだけが正しいと思い込むことで、そこからはみ出てしまうものを切り捨ててしまうのは、すごくさみしいことだなって思うんです。そうですね、話しながら今気づきました。私はきっと、「来福の家」で、あるところにぴったりとおさまらないものをどうにかしてすくいとりたかったのかもしれない。

小林●それはとっても感じました。食べ物の話もそうなんですけど、こぼれおちてしまうような何かをすごく丁寧にすくいあげて、それを仔細に書きとめようとされてるなって。

たとえば、音。消えてしまうもの。ひとつの側面からだけでは捉えられないものとか。

それがここにはきちんと書かれてある、っていうそのことに感動する。

温●「名づけえぬ状態」ってありますね。この名づけえぬ状態をどうにか整理しようとして「言葉で射止める」って行為はすごく大切だと思うんです。それによってちょっと世界の輪郭がクリアになったり、人と人とが分かちあえるということがありますよね。ところが名づけえぬ状態は、その状態であるからこそ美しいということもあると思うんですよ。だからこそ、その美しさを、安易な言葉で矮小化してしまうのが耐えられないっていう気持ちもある。だからこそ、言葉によって世界を把握するということに関しては、せめぎあうものがいつもつきまといますね。

言葉からこぼれおちてしまうものへの愛

温●『この気持ち~』の中では、戦争体験を語る沖縄の人の話を、島言葉(島クトゥバ)で書き記す地域誌の方のエピソードがありますよね。はじめは標準語に翻訳してまとめていたけれどそれだと、島言葉で語られた証言者の思いや表現がそぎ落とされてしまうから、と。島言葉から標準語に「翻訳」される過程で、そぎ落とされてしまうものを再びすくいあげようとする作業は、とても尊いことだなあとしみじみ思いました。島言葉と標準語でなくても、思えば私たちは、たとえばある出来事についての話を聞かせてもらうとき、その話の中の語られなかった部分について、どれだけ想像力を働かせることができるのだろうかと思うことがあります。

語られなかった部分は、要するに言葉にされなかった部分ですよね。言葉にされなかった、言葉にならなかった部分は、いつのまにか、初めからなかったことにされてしまうこともありえる。つまり言葉は、世界を整理するうえではとても頼もしいものですが、同時に、確かにそこにあったはずのものを世界から追いやってしまう面もある。それが言葉というものの可能性と限界なのかもしれないなって思うんですよ。

私の場合はたまたま一言語で充足しないような育ちだったんで、日本語がすべてではない、日本語からあふれてしまうものがたくさんあることを早くから知っていました。日本語は私の世界を説明するのに万能ではない、と感じていたんです。そしてそのことを、だからこそ日本語で表現したいと思った。つまり、自分と日本語の関係が私に、言葉というものの限界と可能性を想像するチャンスを与えてくれたのだと思います。

小林●想像するチャンスっておっしゃったけれど、日本語にしたときにあふれてしまうものを、それでも日本語で書こうとすることってすごく不思議な行為だし、すごく挑戦しがいのあることですよね。もう一度日本語にしなおすことで浮かび上がるものがあるんですね。

温●実はある時期までの私は、日本語にならない部分は雑音のように捉えていたところがあったんです。日本語以外の言葉で読み書きができなかったので、私にとって言葉といえば日本語だったんですよね。それで、言葉、つまり日本語におきかえられない感情は、初めからなかったことにしてしまおう、と。そんなふうに思っていたんですよ、ずっと。だから、『この気持ち~』でエリカさんが翻訳についてお書きになっているところも、とっても興味深かった。翻訳を、言葉を別の言葉にうつしかえようとすること、という風に表現なさっていますよね。ある言葉を別の言葉におきかえるとき何が起きるかというと、すごくおおざっぱに言ってしまえば、誤訳してナンボ、ということなんですが(笑)。エリカさんが、多和田葉子さん――私も彼女の熱烈な愛読者なのですが――の『エクソフォニー――母語の外に出る旅』にある「誤訳と正しい訳が、嘘と真実のように対立しているのではなく、両方とも『訳』であり、旅であり、大袈裟に言えば、色合いが違うだけかもしれない」とある部分を引用しながら書いていた言葉がとても印象に残っています。気に入ってるので読みあげます(笑)。「言葉と言葉の狭間。そこを注意深く見つめ、かつ、言葉は彩りにあふれているのだということを知るとき、わたしは深く、感動をおぼえます」。

エリカさんのおっしゃるように、「言葉と言葉の狭間の色彩」に対して敏感であろうとすることは、言葉の向こう側にあるものを想像するうえでとても大切な姿勢だなと思うんです。

小林●『来福の家』の中では、日本語と中国語、どっちがおいしそうに聞こえるかを発音してみて姉妹で遊ぶところがありますね。チョコレートと巧克力(qiǎo kè lì)とか、牛乳と牛奶(niú nǎi)とか。読んでいても私はそれが実際にはどうやって発音されるか正確にはわからないにもかかわらず、うんうん、なんとなくこっちの方が美味しそうとか、字面を見ながら、うん、こっちの方がなんだか甘そうだなとか、勝手に想像していることに気づいて。それはたとえば「水餃子」の味を知らないけど、すごいおいしそうだから、こんな味かもって、一生懸命に考えてみる。それは、思ったとおりの味かもしれないし、ぜんぜん違う味かもしれない。けれど、少なくとも、ここには、想像してみるチャンスがあるんだなんだって。

つながるために生まれた、誰の「母語」でもない言葉

温●今日、お話したかったことのひとつが、エリカさんが学んでいるエスペラント語の話なんです。私は純粋な意味では外国語って一度も学んだことがなくて。英語は学校の科目としてしか接したことがないし、中国語と台湾語は親の言葉なので本当の意味での外国語ではない。いつか小説がひと段落したら、自分と全然関わりのない言葉を勉強したいという欲望がありまして。

敬愛する作家の李良枝にあやかってハングルがいいかなとか、サンドラ・シスネロスが耳にしていたスペイン語もいいなとか、朝青龍が好きなので(笑)モンゴル語もいいかも、なんて考えていたんですけど、最近はエスペラントがいちばんいいなって思っているんです。エリカさんに触発されたっていうのもありますが、エスペラント語という、世界の人々と繋がることを希望して作られた言葉の存在って、本当にすごいなあと。誰にとっても母語ではない。愛着のある母語がそれぞれありながら、母語の外に飛び出て誰かとつながるために、よし、エスペラントを話そう! というスタンスがすごく輝かしいなあって憧れるんですよね。

というわけで先日、書店でエスペラント語入門買っちゃったんです。まだサルートン(こんにちは)しか言えないんですけど(笑)

小林●サルートン!

エスペラントは、実はとてもヨーロッパっぽい言語だし、アジア圏の言語が入っていないから中立じゃないじゃないとか、様々な意見があります。

でも、100年以上も前に、みんなに中立になるような言葉を持ちたいって強く願った人がいて、それを実際に作ってみようって思った人がいて、じゃあ、ってそれを一生懸命学ぼうとする人がいた、そして、いまもそういう人がいる。私はそこに深く感動して、勉強を始めることにしたんです。そうやってできた言葉があるという事実に、すごく胸打たれる。

温●そうですね。ほんとに人とつながりたい。

今は、世界を軽々と行き来したいと思った時に英語と中国語が選ばれますよね。大勢の人が使うから、ビジネスに有利で便利だから、どうしてもそうなってしまう。小説でも少し書きましたが、バブルの時代には日本語を学ぼうとした外国の人がすごく多かった。今は中国語が多いというのには、背景にすごく経済的な権力構造がちらついていますよね。水村美苗さんが『日本語が滅びるとき』で再三語っていたことですけれども。だからこそ、誰にとっても外国語であるエスペラントの存在って、すごく新鮮というか、それを話す人と人とを、すでにある権力構造とまったく関係なく、出会わせてくれそうな、つなげてくれそうな、そういう希望みたいなものを抱かせる言葉なのかなあって思うんですよ。

小林●経済活動でもなく強さでもない部分にある、何か違う言葉を捜しているっていう気持ちが、私にはすごくありますね。言葉の面ですごくフェアになりたいって思う。

温●そうそう!

小林●フェアでありたいって希望している。かといって、私はまだまだエスペラント語がぺらぺらなわけではないんですが(笑)。でもそう望む姿勢を忘れたくないんです。

英語がいいとか中国語がいいとか、翻って日本語がやっぱり大切とか、そういう論争をすることも大切かもしれないけれど、もうひとつぜんぜん違うところに力を注いでみるのもいいんじゃないかなと……。

私は以前「世界エスペラント大会」というのに参加してみたのですが、そこに集まる人たちは本当に様々で面白かったです。エスペラントをはじめたきっかけは、本当にこれまたそれぞれ。平和を目指すとかヒッピー思想的なものから入ってきている人もいれば、とにかく言語好きの言語オタクでスターウォーズの中に出てくる言葉まで喋れるという人までいるし、とても楽しいですよ。

温●聞いているだけでワクワクしてきますね。

田中克彦さんの『エスペラント――異端の言語』(岩波新書)という本によれば、中国でも30年代にエスペラントがすごい流行ったらしいんです。中国ってとにかく領土がすごく広いので、地方によって言葉がぜんぜん違ってくる。それで、近代に入ってから、「普通語(プットンファ)」という北京の方言を基にした標準語がつくられていったのですが、そういう時代だったからこそ、エスペラントに希望を託す人は少なくなかったんだそうです。アジアとはちょっと縁がない言葉みたい見られがちなんですけど、実際には中国のような何億もの国民を束ねなきゃならない大国こそ、エスペラントのような言葉を切実に求めていたのかもしれない。そういったエスペラントの言語としての歴史もものすごく興味を感じるんですよね。

エリカさんがおっしゃったような、スターウォーズ好きの人もヒッピーの人とも、「サルートン」っていってみんなで過ごせる場を想像するだけですごいわくわくします。

ひとまず、この入門書をがんばってやってみます!

「現在」によって見えてくる過去とつながりたい

小林●書かれた言葉は時間を超えて残ることとにも興味があります。温さんの小説のなかでも主人公の現代から曽祖父の時代まで、時間をけっこう行き来したりしてますね。

温●エリカさんも「いちばん大切なものは時間である」と書かれていましたが、私も時間については思い入れが強いほうなのかもしれません。たとえば、「好去好来歌」の縁珠が生きているのは現代の東京ですが、彼女のことを描くのに、彼女以前の時間――彼女を形成した歴史の流れのようなもの――が、彼女の体の奥底に入っているっていうことを、時間を遡って表現したかったっていうのはすごくありましたね。

小林●ふっと何かつながる瞬間というのが小説の端々に書かれてありましたね。それは時間だけじゃなく同時に場所をつなぐもの、という感じもしたんです。日本と台湾という場所、それから、ひとりひとりの居る近くや遠くの場所、そういうものたちが軽やかにつながってゆく。

温●そんなふうにおっしゃっていただけるのは、すごくうれしいです。普通に日本で生きていても、たとえば1930年代とか1940年代の台湾人が何をしてたかって、あんまり想像するチャンスがないと思うんですね。私は東京育ちなんですけど、たまたま自分が台湾人という要素があったので、時間をたどろうとしたら場所もたどってしまったっていうことが同時に起きてしまったのかもしれない。自分がここにいて、お母さんがここにいて、なぜかお母さんよりも日本語が上手な祖父母がいてっていうことを考えたときに、どうしても、30年代40年代の日本統治時代の台湾のことに思いを馳せちゃうんですね。

だから私にとっては、時間の流れというものは、「過去があって現在がある」というよりも、「現在によって見えてくる過去がある」というふうに思える。過去があるから、ルーツがあるから、今があるじゃなくて。今の自分に欠けてるものや今の自分が欲してるものを考えたときに過去が手助けしてくれる、というような感覚がすごく強いんです。

小林●過去から、ではなくて現在あるものからつながってゆくという感覚、というのすごく共感します。

移動する「言葉」、移動する「わたし」

小林●もやもやと言葉にならないことを知りたいって考えていると、あんまり難しすぎてわからないから、じゃあもしかして、場所を移動してみたらわかるかも、とか時間を遡ってみたらわかるかも、と考えはじめてしまったりするんです、私の場合は。

私がアンネ・フランクと父の日記を抱えて旅をした時、アンネが死んだ場所から生まれたところまでを遡るように場所を移動しながら、その同じ日に書かれた日記を読んでいったんです。アンネの1942年から1944年の日記、私の父の1945年から1946年の日記。そうすると、今、今日という日付から、67年前の今日、66年前の今日、65年前の今日……という日がある。同じ「今日」なんだけれども、まったく違う場所でまったく違う人がそれぞれに生きていて、それぞれが、それぞれの言葉で、これを書いていたんだって、日記を読むと強くそう感じる。

場所を移動しながらも、時間を遡っていることを意識させられた旅でした。今という時間の、ここという場所を地図にピンを刺して確かめながら。

温さんは、地図で確認するとか、居場所を確認しながらっていうことはありますか?

温●私、地図と年表が大好きなんです、実は。地球儀も大好きで(笑)。

小林●私も(笑)。

温●エリカさんがすごいところはパワフルな好奇心。私は自分に関連のある台湾や日本の地図と年表で本当に精一杯なんですけど、エリカさんの地図のその広がり方は本当にすごいですよね。こんなに大胆に移動する勇気がないです、小心者なんです私は(笑)

小林●わからない一心でつい出かけていってしまうんです。行けばもしやもっと何かわかるかもって(笑)。でも、行ってみても、やっぱりわからない、ってこともよくあるんです。もしかして、本や地図を読む方がずっと詳しくわかることの方が多いのかも。

ただ、今この時に、この場所に、私はいる、ということを私は確認したいのかもしれません。そして、本にも地図にもあんまり書かれることのないような些細なこと、たまたま貰った水仙の花の匂いだとか、ピアノの音だとか、ビールの味だとか、そういうものを知りたいのかもしれない。

でも、それは、本当は、必ずしも大げさな旅行である必要はなくって、部屋のベッドの上だっていいのだと思ってます。

温●そこがほんとにすごいんです。好奇心で世界中に。単に、海外旅行をいっぱい行く人っているじゃないですか。こんなに行ってきたよってパスポートを見せてくれる人。でもそれがどうしたって思うんですよ。世界はスタンプラリーじゃないんだって(笑)。

私、自分と同世代ぐらいの人たちが書くようなエッセイ風の旅行記ってまったく心に響かないんです。インドの農村には日本人の失った温かみがある、だとか、タイで出会った子どもたちの笑顔があくせくしてる自分を癒してくれた、だとか。はい、そうですか、よかったね、で終わっちゃう。たぶん、そうやって感想文めいたものを迷いなく書いてしまう人ほど、自分自身が存在する地点というのが、空間的にも時間的にもすごく限定的であるというのを、あまり意識していないのかなあ、なんて勘ぐっちゃうんですよ。自分がいつの時代のどこの国のどんな地域で生まれて、育って、それによって、どんなものの見方を育んだのかということを全然考えていないのかなって。

エリカさんがお書きになったものを読むと、ある空間と時間の中に条件づけられたご自身の立ち位置に対して、すごく意識されている。そういう座標の中にいる自分を基軸にして、空間を移動しながら同時に時間もたどろうとしているんだなあというのが伝わってくるんですよね。そういった姿勢のようなものが、エリカさんのテキストを豊かにしているんじゃないかなあ、なんて思うんです。って、えらそうに語ってしまいましたが、要するに私は、エリカさんが言葉にしてくれたから、エリカさんによってなされた旅のひとつひとつから、空間のみならず、時間も越えて、多くのことを知ることができてとっても楽しいのです。

小林●すごくうれしいです。私も同じように温さんの小説を読んでいると、もっともっと知りたいって強く感じます。

歴史って、本当は、いまここにいる自分や、あなたからはじまることなんだな、と『来福の家』を読みながらひしと感じました。

自分の生きている時間、そこから遡って、自分のお父さんやお母さんの生きている時間、自分のおじいさんやおばあさんの生きている時代、そのまたお父さんやお母さんの生きている時間。台湾という場所、日本という場所、過去の時間、今の時間。そういうものがすべて重なり合って、今があるんだ、というのをすごく意識しました。

学校の授業や教科書で「過去にこういうことがありました、こういう戦争がありました」とは勉強して知っている、けれど、そこには、私の知らない、たくさんの人の、人生や日常があるんだな、ということに気づかされてはっとする。

自分の知らない世界について想像するチャンスを与えられているのかもしれない。台湾、中国、日本のことについても、私は、もっともっと知りたいって思いました。

温●そう思ってもらえることはすごくうれしい。そしてホッとします。題材が題材なだけに、もうウンザリだって思われることがいちばんこわいというか、そうならないように一応すごく気をつけているつもりなんです。

個人の記憶から世界を見せる

温●ドゥールズ&ガタリの『カフカ――マイナー文学のために』という本があるんです。私にはちょっと難しすぎてところどころにしか理解できていないのですが(笑)。この本は、おおざっぱにいえば、チェコの首都プラハで生涯過ごしたユダヤ系のドイツ語作家であるカフカを「マイナー文学」の作家と位置付けて、カフカならびに「マイナー文学」というものの可能性について、とってもユーモラスに論じたものなんです。

もちろん私は自分が「マイナー」であるとふんぞり返るつもりはありませんが、自分が日本語で日本を舞台に小説を書くうえでひとつの戦略としていつも考えていることは、この本から学びました。どういうことかというと、こう書いてあるんですね。

「マイナー文学の特徴は、すべてが政治的だということである……その小さすぎる空間は、ひとつひとつの個人的な事件が直接に政治に結びつくようにさせている」。

たとえば私が日本国籍所持者の日本育ちだったら、餃子のシーンにしろ、姉妹の子ども時代のやりとりにしろ、そういう個人的なシーンで政治的なことを感じさせるものは書けなかったと思うんですね。たまたま自分が日本社会の中ではちょっと異なる――ドゥールズ&ガタリの言葉を拝借すれば、「マイナー」な――位置にあったからこそ、ほんとに個人的な、たとえばおじいちゃんに会いに行って絵本を読んでもらったというようなごく個人的なシーンのなかに、それだけではないちょっとした政治的な背景をちらつかせることができる。そういうことはものすごく意識しています。個人的な細部で、台湾とか中国とか日本のここ100年くらいの歴史を感じさせるためにはどうしたらいいんだろうって、いつもいつも考えているんです。

小林●ふと思い出しましたが、サンドラ・シスネロスの小説に、この町を出ていけない人たちのために私は書く、っていう文章がありましたよね。もしかして、『来福の家』もそういうことなのかな。

たとえ私がこの場所からもう動けなくても、この本があれば知らない時間を読むことができて、知らない気持ちとか知らない言葉とか、そういうものたちを想像するチャンスがある。そう思うと、希望がわきます。

さっき時間と場所を移動しているという話をしましたが、私自身、現実的に旅に出られない状況もけっこうある。それに、旅に出たいと思っていても、お金がないとか、時間がないとか、家族が病気だとか、あらゆる理由で旅に出ることができない人、その場所から抜け出したいと思っていても、そうできない、という人は大勢いると思う。

でも、たとえそうだとしても、本があったら、紙の上の言葉と想像力があったら、たとえどこへも行けないとしても、心だけはどこまででも遠くへ行ける、ということは忘れずにいたい。

だから、『来福の家』を読んでいてとても幸せだったし、遠くと近くを行き来しながら、どこまでも深い場所へ連れて行ってくれる本を読むって、幸せ、って改めて思ったんですよ。

あなたを必要とする人が会いに来る

温●本はタイムマシンにも飛行機にもなるんですよね。私はあんまり旅行をするほうじゃないんです。根っからの怠けものだからか、切符買って乗り物にのって見知らぬ土地をめぐって、というのがそんなに得意じゃないんです。でも、その分、といったらヘンだけど、読んでいて自分が飛行機やタイムマシンに乗ったような感じにさせてくれるテキストが大好きなんですよね。紙の上の自由、ということをまた思いだすんですけど、紙の上に書きつけられた言葉を読むことをとおして、時間や空間を超えるような自由の感覚をあじわっているときは、まさに至福。どこにでも行けちゃうような気がしている。実は、ただソファーに寝そべって紙の上のインクのしみを追ってるだけなのに(笑)。これって、まさに書き言葉の可能性ですよね。話し言葉だと目の前の人とのコミュニケーションはできるけれども、時間と場所はどうしても限定されちゃう。でも書き言葉をとおしてなら、時間も空間も越えることができる。よく考えたらすごいことです。

小林●アンネ・フランクの日記に「わたしの望みは、死んでからもなお生きつづけること!」ってあるんです。書くってそういうことなんだ!って、私は、アンネより年下の頃、10歳くらいのときにその言葉を読んで衝撃を受けたことを、すっごく覚えてます。書くという行為の可能性に胸震えたというか。私はきっと将来死んでなくなるし、革命だとか歴史に名を残すような何かを成すことなんてできないかもしれない。でも、それでも、紙の上の言葉は残るかもしれない。そして、その言葉を、いつか誰かに読んでもらえるのかもしれない、と思ったらすごく希望が湧いてくる。

温●今はもう、この世に存在していないひとの言葉が、紙の上に残っていて、それが今、ここにいる自分のもとに届いている。ちょっとした奇跡ですよね。

実は私、「好去好来歌」を書き終えるまでは、書きたい衝動しかなかったんです。とにかく書かなくちゃ窒息するぞ、という勢いで、もうひたすら。本当に恥ずかしいんですが、読まれるということについて、まるっきり考えていなかった。佳作をいただいて、活字になることが決まってから、ある方に言われたんです。「話し言葉は、あなたが他人に出会おうとするためにある。書き言葉は、他人があなたと出会おうとするためにある。これからは、あなたの知らない、でも、あなたを切実に必要とするだれかがあなたに会いに来るようになるんだからね」って。

私自身、いつも、だれかの言葉を切実に必要としていたなって思います。今でもそうですが。書いたものが本になるということは、あたりまえのことかもしれませんが、私の言葉と私の知らないだれかが出会うということなんですよね。私が書いたことによって、私の言葉と出会うことができたそのだれかのうちには、もしかしたら、私の言葉を必要としていたるひともまじっているのかもしれない。そう思ったら胸が震えます。ずっと、書きたいという気持ちだけで突っ走ってきたというか、やみくもに書いてきたつもりだったけれど、本当は、私の中にしかなかったものを、どうしてもだれかにわかってほしかった、伝えたかったんだなあって。それを、わかった、伝わったと感じてくれるだれかと、とてもとても出会いたかったんだなあって。

小林●「わかった」や「伝わった」もとても大事だけれど、私は、わかりたいとか伝えてもらいたいっていう気持ちのほうがすごく強いかも。わかったつもりになっていても、本当には、わかりきれないかもしれない、でも、それでも、ほんのちょっとだけでも、わかることができたらいいな、伝えてもらえたらいいな、っていう強い気持ちがあります。

それは、詩だったり、小説だったり、絵だったり、音楽だったり、恋だったりするかもしれない。そのものたちを通して、過去や未来、遠くのものや近くのもの、あなたや私、これまでばらばらに見えていたものたちが、ぱっと繋がる瞬間がたちあらわれるときって、あると思う。私はそれがとっても好きです。

温●そうです、本当にそうですよね。それが本――小説でも詩でもそうではないものもみんな含めて言葉によって書かれたもの――を読むことの歓びなんでしょうね。そして、書くことの希望でもあるんだなって。

私、エリカさんの『この気持ち~』をはじめて読んだとき、この本を書いたひととお話してみたいなあと思っていたんです。それが今日、こんなふうに叶うんだもん。すごくうれしかった。それに、エリカさんが『来福』を気に入ってくださったことも、すごくうれしくて。だから今日は、読む歓びと書く希望を同時に感じられるものすごく贅沢なひとときでした! この感動を励みに、これからもがんばらなくちゃな。

小林●これからも、作品を楽しみにしています。

温●本当にありがとうございました。 |

おん・ゆうじゅう

1980年 台湾・台北市生まれ。1983年より家族とともに東京在住。

2006年 法政大学大学院・国際文化専攻修士過程終了。

2009年 「好去好来歌」で第33回すばる文学賞佳作受賞。

2011年 初の単行本『来福の家』を上梓。

小林エリカ(こばやし・えりか)

1978年生まれ。2007~8年、アジアン・カルチュラル・カウンシルの招聘でアメリカ・ニューヨークに滞在。絵や言葉をもちいて、「場所」「記憶」をテーマにした作品を紡いでいる。現在、東京在住。2010年春からkvina(クビーナ)のメンバーとともに日本語・英語・エスペラント語三ヶ国語のセルフパブリッシングシリーズLIBRO de KVINA(リブロ・デ・クビーナ)をはじめる。http://librodekvina.com/

著作に『空爆の日に会いましょう』『終わりとはじまり』(共にマガジンハウス)「この気持ち いったい何語だったらつうじるの?」(理論社YA新書よりみちパン!セ)などがある。

最新作は『親愛なるキティーたちへ』(リトルモア)

『親愛なるキティーたちへ』

(リトルモア/定価1600円(本体)+税)

一冊は、ナチス支配下のアムステルダムで、アンネ・フランクが<隠れ家>の日々を書き記した世界一有名な少女の日記。もう一冊は、実家の本棚で発見した、アンネと同じ年に生まれた著の父が金沢で、学徒動員・敗戦・戦後の日々を書き記した日記。2010年、2冊の日記を抱えながら、著者はアンネの足取りを死から生誕へ遡るようにしてヨーロッパを旅し、日記をつづる。時を超え、響きあう三冊の日記とその日付――生と死、命を見つめる真摯なまなざしに、心震わされる一冊。 |