「犬を飼う」

新しい家族となった雑種の子犬<レオン>が縁で出会った女性獣医の過去は――。

「猫またぎ」

2匹の猫と暮らすデザイン評論家の女性。娘と孫たちが食事のために訪ねて来るが――。

「釣り上げて、知る」

60歳目前のノンフィクション映像作家の男性。声をかけた先にいた生き物とは――。

「僕の胸の内」

季節外れの別荘の手入れを職とする青年。彼の胸元にしがみついていた動物は――。

「いつも見ている」

映像編集者の青年が、恋人の新米カメラマンと別れた後に残していったのは――。

「来年もまた会えるかしら」

ゼラニウム2、30鉢を毎年買い求める、一人暮らしの老婦人の思いとは――。

「僕が伝えてあげる」

ミラノから遠く離れた山頂に近い家に暮らす若夫婦が、一緒に暮らす動物とは――。

「月の光」

ヴェネツィアのブティックで働く女店員が飼う黒猫が、行方不明となり――。

「憑かれて」

著名なノンフィクション女性作家を、京都の伏見稲荷に案内すると――。

「開いた穴」

ゴールデンレトリーバーと暮らす彫刻家。家族は次々に家を出て行き――。

「静かな相手」

真夏のサルデーニャで出会った女性の、自宅の隅にいたものは――。

「守りと主」

6年目のリグリア暮らし。野良猫3匹のほかにも同居人はいて――。

「要るときに、いてくれる」

バカンスシーズンに、老婦人が閑散とした蒸し暑いミラノに残るわけは――。

「嗅ぎ付ける」

散歩仲間と立ち寄る近所のバール。それぞれが抱える事情は複雑で――。

「か弱きもの」

山間の村の家で腰を痛めると、代わる代わる看病に訪れる人がいて――。

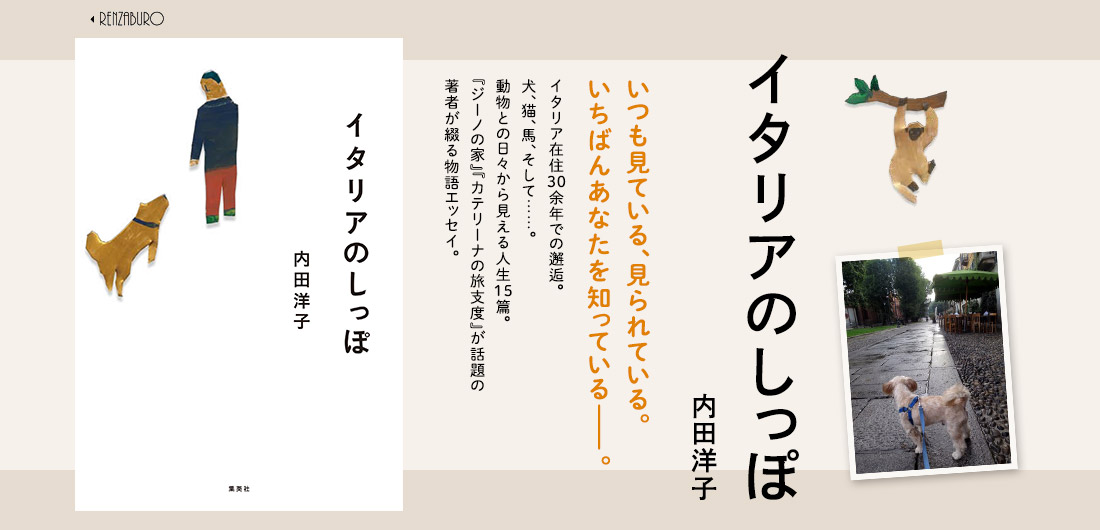

内田洋子『イタリアのしっぽ』

2015年5月1日発売

本体価格1,500円

ISBN978-4-08-771608-5

内田洋子(うちだ・ようこ)

1959年神戸市生まれ。東京外国語大学イタリア語学科卒業。

UNO Associates Inc.代表。2011年『ジーノの家 イタリア10景』で日本エッセイスト・クラブ賞、講談社エッセイ賞をダブル受賞。

著書に『ミラノの太陽、シチリアの月』『イタリアの引き出し』『カテリーナの旅支度 イタリア 二十の追想』『皿の中に、イタリア』、『どうしようもないのに、好き イタリア 15の恋愛物語』翻訳書にジャンニ・ロダーリ『パパの電話を待ちながら』などがある。

大人の呼吸に寄り添って 唯川恵

イタリアの、人、食、文化、ファッション、建築、自然などを描いた内田さんのエッセイは、その豊かな表現力と妙味ある展開に、惹き込まれる読者の方々も多いはずだ。

私もそのひとりである。内田さんの著書を読むと、いつも大人になってよかったと思う。

作品全体を流れるのは、艶やかで緩やかな時間である。それが、大人の呼吸と実にマッチする。若い頃は、何事においても心拍数が上がる出来事に心惹かれたものだが、大人には大人の時間があり、それに似合いの読み物があるのである。

新刊『イタリアのしっぽ』も同様である。

個性的で、確固とした自身のスタイルを持つ登場人物はもちろん、さまざまな生き物たちに魅了されてゆく。犬がいて、猫がいて、蛸がいて、馬がいて、猿がいて、虫がいる。生き物を通すことで見えて来る人の在り方。これは国も人種も超えて共感できるはずである。その手法も心憎い。

また、内田さんはことさら自己を主張しない。一般的に、エッセイは個人の感覚が色濃く反映されるものであると思い込んでいたが、あっさり覆されてしまった。

個人的には、もっとご本人に登場して欲しい、との気持ちもあるが、読み進めてゆくと、作者と読者の視点がひとつになってゆく心地よさに満たされる。どんなフィルターも通さず、この目で見て、この耳で聞き、実際に触れたような感覚になってゆくのである。サルデーニャ島のバールから漂う朝食の香りさえも実感する。

勝手な憶測だが、この手法はジャーナリストとしての内田さんの立ち位置なのかもしれない。とても効果的で、潔くよく、洗練されている。

ずっと考えていた。いつか、エッセイのような小説、小説のようなエッセイが書けたら、と。まさに、望んだ形の作品に出会ってしまった。嬉しくもあり、口惜しくもある。

(「青春と読書」2015年5月号)

生き物との日々を通してみえるもの

ミラノの高級住宅地に住む南部出身の女性、山間部の駅に長年勤務する鉄道員、故国を離れ海辺の町でシェフとなった元バレエダンサー……。

イタリアは陽気なイメージが強調されがちだが、内田さんが描くのは、一般的なそれと離れた名もないイタリア人たちの人生の断片だ。光の射す表もあれば、裏もある。

いずれも本人が見聞きした実話がベースのエッセイでありながら、上質の短編小説のような物語性を持つ。

これまで、食、モノ、恋愛などを切り口として、対象の人物にアプローチしてきたが、本作『イタリアのしっぽ』は、ともに暮らすペット、生き物たちが語りの窓口だ。

「夏は蒸し暑く冬は零下になるミラノは、動物を飼うのに向いているとは言えません。それでも生き物を身近に置いている人には、共通のものを感じます。大なり小なり背後に事件や事情があることも」

犬や猫ばかりではない。登場するのは、馬、猿、昆虫……と多岐にわたる。それらとの暮らし方、住まい方に、その人そのものが見て取れると言う。

内田さん自身がイタリアに住んで最初に飼ったのは、捨て犬だった70キロを超すニューファンドランド犬。現在は、冒頭の章「犬を飼う」で出会いの顛末が描かれる、11歳の雑種犬と暮らす。小さな相棒は、車で移動可能な範囲なら旅の伴となるが、海外に出るときはミラノで留守番だ。

「サムソナイトの大きなスーツケースを出すと、今回は遠くに出かけるのか、という寂しそうな表情を見せます」

内田さんの日常を最も近い目線で見ている存在は、執筆のエッセンスを得るにあたり、一役も二役もかっている。寒さ暑さに関係なくこなす日課の散歩で、新たなコミュニティーを知った。

「同じ時間帯に同じ界隈で会う人は、だいたい決まっています。飼い犬の種類と名前に飼い主の人柄が現れるんですよ。ベッキーなど、外国人の名前をつけているのは、南部出身の人。ほぼ100%。地方からの移住者である彼らは、なかなか他人に本心を出さない。構えて、ちょっとかっこよく見せようとする感じでしょうか」

ミラノでは、「自宅に招かれるかどうか」が鍵だとも。実際、内田さんのエッセイには、「ちょっとうちへ」と自宅で食事をふるまったり、身内のみのざっくばらんな食卓に呼ばれたりなど、様々なシチュエーションの飲食時のエピソードも多く登場する。

熱いエスプレッソ。あるいは、ワインと軽食。

内田さんを前にして、日ごろは内面を見せない人たちが凍らせていた心を溶かされるように、己をさらけ出していく。

「懺悔室のようですよね」と笑いながら、「仕事や学業が目的で移住してくる人が多く、ミラノにはイタリア全土のものが集まってくる。地方から来た人にはミラノに郷土愛は持ちにくので、道路や古い建物を壊してしまうことが出来るのかもしれません。だからこそ、斬新なものを作りだせるのではないでしょうか」

ミラノに長く住む外国人として、また、フットワーク軽くヨーロッパ中、イタリア中を回る身として、町を、イタリアを、そしてイタリア人を冷静に見る。

「どんなことでも紹介の仕方で読み物になるのでは」

と、何を入り口にしても、内田さんが立体的に提示してくれるのは、土地と人そのものだ。

2013年はヴェネツィアに滞在し、今もひと月に一度は通う。今後は、南部の地方に暮らすことも検討中。事前調査なしに現地に飛び、たまたま出会った人の案内で、住居の目処も立っているという。

「初めての場所でも、行ってみるとこうしようという方法が見えてくるんです。わざと事前に調べない。まずは直接自分で見ないと」という言葉通り、人の紹介にも頼らずに、単独で現地に直行し「見て」「聞いて」「感じて」くる日々。

東京外国語大学の卒業論文は「イタリア南部問題」だった。イタリア本土との縁は、20代のとき南部に始まり、30余年経った今、原風景に立ち帰っていくかのようだ。

新しい土地で、次は何を見つけてくるのだろう。

もちろん、愛犬は常にその傍らにいる。

PHOTO 露木聡子

ヴェネツィア、ミラノ、東京。

3年前に仕事をご一緒させていただいてから、様々な場所で内田さんにお会いしました。

東京以外、そのそばにいるのは愛犬レオン。

担当(無類の犬馬好き)が撫でさすると、しっぽを振ってお腹を見せてはくれますが、そのつぶらな瞳の先にいるのは、常に内田さんでした。こちらには0,2秒ほどの目線をくれるのみ。食事、おやつ、就寝、散歩以外は、内田さんをいつも見ている、待っている。その紐帯には何ものも入り込めないように見えました。

本書『イタリアのしっぽ』は、内田さんの既刊本『ジーノの家』に収録されている「犬の身代金」を読んだことが原稿依頼のきっかけです。

<犬がうちにいなかった頃はどういう毎日だったのか、もうよく思い出せない>で始まり、日課の散歩で出会う犬仲間たちの様相はもちろん、あるハプニングに巻き込まれていく顛末が、スリリングかつユーモラスに描かれる一篇です。互いによく知っているわけではないのに、毎朝、一杯のコーヒーをともにする彼らの背景にも諸事情がありそうで、短い文章ながらその広がりと奥行きは底知れず、じっと目を凝らすように読んだものでした。

今回は、犬や猫のみならず、馬や猿、そしてペットというにはあまりに想定外なものまで登場します。多彩に描かれる彼らとの関係性が、怖いほど人物を浮かび上がらせる――人ではなくペットを見れば、その人物のおおよそがわかるのではと思うほど。

日々の喜びや悲しみ、一人でいても家族や恋人といても拭いきれない孤独感や空白感。飼い主の感情を誰よりもいち早く察知しているのは、ともに暮らす生き物たちなのかもしれません。

これまでの内田さんのエッセイでは、内田さんに「打ち明けてしまう」その周辺から、対象の人物を掘り下げたものでしたが、本書では人間のみならずもの言わぬ動物たちの思いまで滲み出ています。読み手は、登場人物に思いを重ねながら、動物たちの言葉なきメッセージを受け取ることでしょう。

質問魔ではないのに、人(や動物?)はなぜ内田さんに、心を開いてしまうのでしょうか。語学力を含めたコミュニケーション能力というだけに留まっていないことは確かです。

「お知りあいですか?」と思わず訊ねてしまうほど、初対面の人なのにさりげなく言葉をかけ、そして話しかけられながら笑顔で会話を楽しむ様子の内田さんを見るたび不思議に思ったものですが、思い当たることがありました。

ミラノのご自宅に伺った際、こちらの諸々の不手際のようなものがありお詫びしたところ、

「大丈夫ですよ、うちには何千人くらい、いろんな方がいらっしゃいましたから」

と微笑んでいらっしゃいました。何千人……。

また、一度お伝えしたきりでも、子供の名前の漢字(しかも少々変わったもの)や誕生日を忘れない、その上、これぞ! という心憎い贈り物を、何気ないタイミングでくださったりする――。

包容力、観察力、記憶力、想像力。これらが抜群なことに加え、その結びつきが生み出すオリジナルのエキスが溢れているような方なのです。

いわば、この人間的総合力に人は寄っていき、それが、書かれるものにも反映されているので、内田さんの作品にも人は惹き付けられるのでしょう。

本書にもその無意識の力は遺憾なく発揮され、どの篇も上質な短編小説のごとき味わいであるのはいつも以上。無言のコミュニケーションをも掬い取ってしまう、恐るべき作家であることを実感できる一冊です。

(担当・K)

COPYRIGHT (C) SHUEISHA INC. ALL RIGHT RESERVED. |