|

|

|

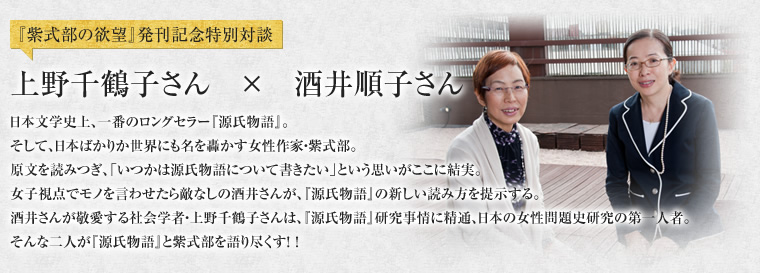

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||

|

||||||||||

| ■光源氏は狂言回し 上野 『女ぎらい』(紀伊國屋書店)でも書いたのですけれど、酒井さんが登場したとき、男メディアの中に、男の視線を意識しない女子文化をそのまま持ち込んだ書き手が現れたと、とても感慨を覚えました。 今度の『紫式部の欲望』の中でも書いておられますよね。「平安時代の女房の世界というのは、つくづく女子校の世界と似ている」って。 酒井 ええ。古典文学というと、"お勉強"のイメージがあって最初は敬遠していたのですが、平安の女房たちの世界にも、女子校と同じように女同士の軋轢があり、楽しみがあり、今に通じるところがあることがわかってくると、どんどん平安女流文学が好きになってきました。 上野さんがこのあたりの古典を最初にお読みになったのは、いつごろですか。 上野 お恥ずかしいことに、私は原文で読んでおりません。酒井さんが原文でお読みになったと聞いて、すごいなと思いました。しかも独学で。普通は、読書サークルなどに通って、国文学の学者さんの指導のもとに原文を読んでいく女性が多いようですね。 私の場合は原文ではなく現代語訳で、まず与謝野源氏を読みました。与謝野(晶子)さんの日本語は、実にさくさくと大股で歩くような文体で、話の筋はよくわかったんですけど、後で谷崎源氏を読んだら、谷崎(潤一郎)のほうがずっと湿っぽくて、女っぽいというか。そうか、訳でこんな違うのかと思ったりしました。酒井さんは、現代語訳を参照なさいましたか? 酒井 はい、参照はしました。ただ、谷崎源氏は難しすぎて、主に与謝野源氏を参照しました。その他、円地(文子)さんと瀬戸内(寂聴)さんのをちょこちょこっと見ながら。 上野 林真理子さんのは? 酒井 読みました。 上野 どうでした? 酒井 あれは訳というより、林さんの物語ですよね。六条御息所を中心にして書くというのは、さすが! と思いました。 上野 視点人物の選び方はうまいですね。平安朝の女房文化はまさしく女子文化ですけれど、これまでそうした王朝文学の研究はほとんど男の学者がやってきました。もともと仮名文字で書かれた『源氏物語』は、漢文学を保守本流とする男の学者にとってはいかがわしい二流のテクストとして侮られながらも、女の世界で女たちが受け継いできたものですね。ところが、十八世紀に突然異変が起きる。本居宣長という変なおじさんが、『源氏』を高く評価して、それ以降、『源氏』は国文学のカノン(正典)になり、男の研究者が参入していくんです。 戦前までは帝大に女が入れませんでしたから国文学の世界もすべて男で、戦後、女性が大学に入るようになってようやく女性の国文学者が出てきます。清水好子さんがその最初の世代ですね。清水さんは、それまでの『源氏』は色好みの物語、という通説を排して、これは結婚と権力の物語だと言ったんです(『源氏物語論』一九六六)。そこから女性の研究者による『源氏』の読みの系譜が出てくるのですが、そういう『源氏』読みの流れについては、いくらかフォローはされましたか。 酒井 恥ずかしながら、全くフォローしていません。 上野 たとえば、酒井さんもこの中で、『源氏』はほとんどレイプ文学だという説があることを紹介しておられますが、この説をだれが最初に言ったかご存じですか。 酒井 いえ、知りません。 上野 『源氏』は強姦の物語だと喝破したのは富岡多惠子さんです。富岡さんは、清水さんの「結婚と権力の物語」という論を受けて、結婚と言ったって、全部押しかけ、押し倒しで、これは強姦文学にほかならないと言ったのです。それから、フェミニスト文学者の駒尺喜美さんが登場して、これは紫式部が女への連帯を表明した文学だ、と言いました。 そのほかにも、『源氏』は、女の女による女のための文学であり、女が夢の男を造型し、願望を託した文学だという、読み方はこれまでもありました。 そういう系譜を踏まえて、酒井さんの読み方のどこが新しくておもしろいかというと、女子文化の中には、光もあれば影もあって、いいところもあれば意地悪なところもある。酒井さんは光だけでなく、紫式部の意地悪な側面も持ち込んだ。そこが酒井さんの読み方の実にユニークでおもしろいところだと思います。 酒井 たとえば駒尺さんは、あまり意地悪さというものはご覧になってなかったのですか。 上野 フェミニズム流の文学の読み直しの中には、ある種のPC(politically correct)があって、女がやることに対して、ネガティブな部分はあっても見ないふりをするとか、目をつむるとかというところがあるんですね。

上野 駒尺さんも同じことを言っておられます。さらに、紫式部は「女に心をよせる」女性であり、レズビアンであったとまで言っておられる。 光源氏は狂言回しだというのは事実だと思いますが、彼が女にとって夢の男だという所以は、手をつけた女を誰一人捨てないことですね。たとえば末摘花は、名前からして間違いでもしなければ決して手を出すはずのなかった女。すごい名前ですよね。そういう女すら、源氏は六条院で手厚く遇している。手をつけた女を決して捨てないというのは、「冬ソナ」のヨン様と同じね。 酒井 すみません。私、観ていないんです。

酒井 六条院は、ハーレムというより何か福祉施設みたいなことになっている(笑)。 上野 『蜻蛉日記』の筆者のように、いつ捨てられるか、いつ後ろ盾を失うかと怯えていた女性が多かったことに比べれば、その点では確かに理想的な男ではあったのでしょう。 |

||||||||||

|

||||||||||

| ■意地悪な女が作った物語 上野 酒井さんはこの本に、おもしろい章題をつけられていますね。「連れ去られたい」「頭がいいと思われたい」「正妻に復讐したい」とか。「乱暴に迫られたい」という章では、源氏の行為はレイプそのものだけれど、准太上天皇という位人臣を極めた立場にいる男に手を出されたら、女の側にノーを言う選択肢はない。本当は権力で女を押し倒しているのだけど、押し倒した男がたまたまいい男だったら──それはただの偶然で、もっとひどい男だった可能性もあるわけですが──女にはラッキー感があるんじゃないかと書いておられますね。 酒井 押し倒される相手を選びたいわけですよね、女の側でも。 上野 どっちみち否も応もない関係なのだから、地位もあってしかもいい男だから何をやってもかまわないという設定にしておく。そして、お手つきになったら保険に入ったようなものだから、まんざら悪くないじゃないですかと(笑)。 酒井 源氏自身、位人臣を極めて、外見もよくてお金もあるというのを自分でわかっていたから、ああいうことができたんですよね。 上野 というより、作者がそういう設定をつくったということですね。今回、酒井さんの読み方に感心したのは、物語の中の死とか病気とか不幸な結末というのは、作者が登場人物たちに与えたある種の制裁、リベンジだと見ていることです。 つまり、これだけ好き勝手にやってきた源氏だけれど、最後には、一番愛した紫の上にも先立たれ、女三の宮にも裏切られ、出家しようにもできずにぐずぐずした挙句、決して幸せな最期を迎えてないじゃないかというところに目をつけて、これは作者の源氏に対する最終的なリベンジなんだと。そこがおもしろいと思いました。 酒井 それは多分、私が昔つき合った人が幸福になってほしいとは思わないタイプだからだと思います。別れた男がすごいお金持ちになっていたりするとムッとしますね。もっと不幸になればいいのにって(笑)。 上野 『源氏』を、ただ女のつくった物語ではなく、意地悪な女のつくった物語と見たところが、やっぱり酒井さんらしいですね。 酒井 自分の中の、最もじめじめした意地悪心と呼応する部分がたくさんあります。だから、紫式部って、すごく意地悪な人だったのではと思う。 上野 それは日記を読めばわかります。紫式部の意地悪の中にもいくつかの要素があって、それを酒井さんは挙げていますね。たとえば、末摘花のようなブスを嫌っているのは、きっと本人も大して美人じゃなかったからだろうという読み方とか。それから、近江の君などの田舎者を差別する。こんなに差別するのは、本人も田舎者のコンプレックスがあったんだろうとか。こういう見ぬき方は、ほんとに意地悪ですね(笑)。 酒井 ふふふ。 上野 一般的に、女は女に厳しいといわれますよね。たとえば、ブスが自分よりもっとブスを差別するとか、半端な田舎者がもっと田舎者を差別するとか。自分の中にあって否定したいものを他人が持っているときに、差別がいっそう苛烈に出ますから。 酒井 受領の娘たち、貴族の中でも中とか下とかの割と中途半端な地位にいる人たちの娘が、コンプレックスをはきだすために、こういうものを書いたのでは・・・・。 上野 それは名門女子校に後から入学してきた子たちと同じでしょう(笑)。酒井さんはどちらなんですか。生え抜き? 酒井 小学校からです。 上野 じゃ、傍で差別する子たちを見ていたわけですか。 酒井 いえ、差別してました(笑)。だから、すごくわかりますね。 上野 平安時代の女房たちの世界を女子校にいちいち当てはめてみると、なるほど思うところがけっこうありますね。 酒井 女子校の中でも、本当にきれいだったりお育ちが良かったりする子は、差別しないし、性格もよかったですね。 上野 嫉妬や羨望がないですからね。美人は性格悪いって、うそです。天は二物も三物も与えるから、頭もいいし、美貌も持っている人って、たいがい寛大ですね。 酒井 みんなに親切にされるから、曲がる必要がない。 ■女に強姦願望はあるか 上野 もうひとつ、ずばり言っておられたのが、「モテ男を不幸にしたい」。 自分が押し倒される男が、できれば権力者であり、同時にいい男であってほしい。ここまでも女の夢だけど、もう一つ、そうやって好き勝手やった男の末路が、できればみじめであってほしい。自分の生活は保障されたままで、という条件つきで。 酒井 私がもし道長にやられちゃったあとに捨てられたら、道長に不幸になってほしいと思うだろうなって思いまして(笑)。 上野 なるほど。きっと紫式部もそう思っただろうと。結果的にそのとおりになりましたね。それともう一つ、女主人公たちもみんな末路が不幸なんですね。嫉妬も羨望もなく生活の保障を得て、けっこうぬくぬくと暮らしているのは末摘花ぐらいでしょう。 酒井 末摘花は源氏にそれほど愛されていない。いっぱい愛されると、その分不幸の度合いも増すんですね。 上野 それもいい思いをした女性に対する紫式部のやっかみということになるんですか。 酒井 それもあると思います。 上野 六条御息所が正妻の葵の上を呪い殺すように、紫式部には正妻に対するやっかみがあると。 酒井 紫式部の夫の宣孝は、あまり大した人じゃなくて、割と早くに死んでしまった。その上、紫式部は正妻格でもなかったわけで、多分幸せな専業主婦というものに対する嫉妬があったのではないかと。 上野 葵の上は何の罪もないのに呪い殺されるわけですから、不当ですよね。悪いことをしたのは源氏なのに。 酒井 でも、あそこを書いていたとき、紫式部はきっとすごく楽しかったんじゃないかと思います(笑)。一番筆が走っている感じがしました。 上野 葵の上の死は、ハイライトの一つですね。謡曲にもなっているくらいですから。 酒井 六条がいなかったら、こういう物語にはなってなかったと思います。林さんがそこにスポットライトを当てるというのは、すごくわかります。 上野 夕顔もまた薄幸ですね。この人も、拉致された挙げ句に、六条の生霊にとり殺されてしまうわけですから。 酒井 でも、夕顔のところを初めて読んだ時、拉致されたいという欲求みたいなものをグッとかき立てられました。それが、この本を書く一つのきっかけにもなったのですが。 上野 自分の責任ではない状況に身を任せるという官能ですね。女にはほんとに強姦願望があるのか、そうじゃないのかを検証してみようと、男向けの強姦ポルノを女の人たちが見て議論するというミーティングをやったことがあるんです。そうすると、女でもけっこう萌えたりするわけです。何でこういうのに自分は萌えてしまうのだろうかということを、自己分析をしてわかったのは、自分の欲望に責任を持たずにすむということが萌えのポイントだということでした。 酒井 私のせいじゃないと。 上野 自分が欲望の主体になるとその結果にも責任を持たなきゃいけない。だから欲望の主体になりたくない。欲望の主体にならずに快楽だけは味わいたいというには、強姦というセッティングは、ラッキーといえなくもない。ただし完全に自分のコントロールが可能な状況で、という条件つきですね。 酒井 相手さえよければ、ですよね。 上野 そう。そこに「よければ」がついてないといけない。 酒井 和姦でもいいという人じゃないと、強姦はされたくない。 上野 強姦願望が女にあるかというと、答えはイエス&ノーで、自分につごうのいい強姦ならイエスという、それだけなんですよ。男はそこを自分のつごうのいいように読みかえているから完全な勘違いをしてしまう。同じことは女にもいえて、酒井さんの説を読んで、なるほどツボにはまったなと思いました。 酒井 私も、自分の中のこの願望は、強姦願望というものなのかどうか、と考えていたのですが、"強和姦"願望ってみんなあるんですね。 上野 そのようですね。

上野 萌えポイントのひとつですね。 酒井 夕顔にしても浮舟にしても、それがあったのではないですか。 上野 だけど、連れ去る相手が髭黒大将じゃ困るわけです。 どうやら特殊なケースではなくて、いろんな女性にある欲望のようだけど、PC的にいうと、それは言ってはいけない、認めてはいけないことになる。 そういうPCの時期を経てきて、女もポルノを見て萌えてしまうのはなぜなんだろうと自己分析すると、やっぱりこういうことなんだよねという発見がどんどん生まれてきました。今度の酒井さんのこの本も、私の『女ぎらい』も、フェミニズムの思想が一巡して、正しいだけのことばかりじゃなくて、認めたくないことまで言えるようになった成熟の証だと思いました。 酒井 上野さんのご著書を読んで、自分の中に燃えるフェミ心が刺激される一方で、クロロホルムをかがされたいという憧れもある。そういう矛盾した欲求に対してどう整理をつけたらいいのかと思っていたんですけど……。 上野 『女ぎらい』という本を出したときに、私がこれまでやってきたジェンダー研究のストライクゾーンに入る仕事を何年ぶりかでやっとやってくれたね、これまで高齢化と介護問題ばかりに向いていたのにと、いろいろな人に言われたんですけど、でも、十年、二十年して戻ってくるところは、元と同じ場所じゃないんです。 私は『女ぎらい』でミソジニーという概念を使いましたが、ミソジニーは、男を告発する概念であるけれど、女の自己嫌悪に向き合わざるを得ない概念でもあるので、女のイヤなところをこれでもかと論じることができるんですね。 男性を批判するだけでは、女のイヤなところは書けない。やはり、フェミニズムの成熟のおかげで、女性の自己嫌悪についても分析できる概念を手にしたんです。だから、女についてイヤなことをいっぱい書いてあるでしょう。 酒井 確かに読んでいて気持ちいいんだけれども、同時に肺腑をえぐられるような感覚も感じます。 上野 フェミニズムがまだPCに縛られていた時代には、女のいいところしか書けなかった。イヤなところはあっても目をつむりました。いまは時代が変わりました。それをきちんと分析できるツールをゲットしたから言えるようになったわけですけど、それと同じような経緯を酒井さんがほとんど独学でたどってこられたというのはすごいですね。 酒井 フェミ心みたいなものは自覚していながらも、それでも自分で行動に移せなかったりとか、つい男性に従ってしまったりとか、そういう部分がたくさんあり、その矛盾がすっきりしなかったんです。 上野 誰にでも両方あると思いますよ。矛盾があるのが人間ですから。 ■取り残される男 上野 紫の上が、また不幸な人ですね。 酒井 もっともなりたくない人の一人ですね。 上野 源氏に一番愛されたはずなのに、一番不幸というか。この時代の女にとっては、男の寵愛を受けたら母になる以外に生き延びる道はないのに、母になることを物語作家によって拒絶されています。 酒井 そこが紫式部の、最も残酷なところだと思います。これは、浮気をしたりされたり、嫉妬したりされたりということよりも、ずっとひどい残酷さだと思います。 上野 その残酷さの一つに、よその女(明石の君)に手をつけて生ませた娘(明石の姫君)を育てさせるというのがありますね。娘と引き離される明石の君に対しても残酷だし、それを育てさせられる紫の上も……。 酒井 あれは可哀想。紫の上がまた、たいそう可愛がって育てますが、その心の内はどうだったかと想像すると、胸が痛みます。ところで、紫の上も幼い頃、源氏に拉致されるわけですよね。でもあの拉致には、夕顔や浮舟のケースと違って、私は全く萌えないんですよね。 上野 あれは、はっきりいって児童虐待ですよ。 酒井 性的に成熟してからの拉致ならグッとくる場合もあるだろけれど、子どもの場合は犯罪ですよね。あれも権力があったからこそなんですね。 上野 それで家畜みたいに完全に囲い込んでしまうでしょう。 酒井 せめて出家ぐらいさせろといいたい。 上野 酒井さんは、出家についてもおもしろいことをおっしゃっていますね。当時の女は、男を選ぶことも男に選ばれることも、何一つ自分ではできない。たった一つ自分で選べる最後の選択肢が出家だと。 酒井 そういう逃げ道が唯一あったというのが暮らしの知恵というか、生きるための一つのツールだったのかなとも思います。でも、紫の上にはその逃げ道も与えられない。 上野 もう一つ酒井さんの指摘でおもしろかったのは、女はどんどん自分の意志で出家していくのに、源氏は自分もしたいしたいといいながら最後まで踏み切れない。それを実にうまいこといっておられますね。「とり残される男」と。 酒井 そういう人、よくいますよね。離婚するするといいながらしないとか、会社やめるやめるといいながらやめないとか。 上野 誰にとり残されるかというと、すべての女にとり残されるんですね。浮気男に対する最大のリベンジは、すべての女から見放されることです。 酒井 すべての女に先立たれ、源氏をとり残してやりたいと紫式部は思ったんじゃないでしょうか。 上野 式部にはそういうふうに思う相手が実際にいたんでしょうか。 酒井 ふふふ。モテ男に対してはつい、そう思ってしまいますね。ほかにも源氏のモデルはいたんでしょうけど、あんな自信満々な(藤原)道長が身近にいたら、私だったらちょっとなびきながらもどこかでリベンジ心を絶対燃やすだろうと思いますけど。

酒井 でも、源氏の死の場面を書いてないというのは、一抹の優しさなのかなとは思ったんですけど。 上野 もし酒井式部が書いたとしたら、そこはどう書きます? 酒井 私は小説家じゃないので、すごい不幸に見舞われるという結末をみなまで書いてしまいそうです。 上野 尾羽打ち枯らして? 酒井 ええ。老いさらばえた感じ。 上野 まず老いですね。それから、権力の座からも転げ落ち、女からも見放され、肉体的にもぼろぼろになり・・・・・・。 酒井 一人ぐらいは女を残しておくんですけど、その女が末摘花だったとか。 上野 それだと、宮本常一さんの『土佐源氏』みたいになりますよ。末摘花みたいな女が最後の最後まで忠義にお仕え申しましたとさ、で終わるのは不幸な結末じゃないですよ、ハッピーエンドだから(笑)。 酒井 その女が情の厚い、生活能力に優れた花散里みたいな人じゃなくて、まったく気の利かない、いないほうがいいぐらいの女だったという感じにちょっとしてみたい気がします(笑)。 ■女の夢の物語 上野 薫と匂宮の両方から告白されても、優柔不断で決められない女が浮舟ですね。ここには萌えませんでした? 酒井 萌えました。最後のひと盛り上がりみたいな感じで。 上野 あそこにあるのは、女がつくった夢の物語ですね。「冬ソナ」が何であんなに受けたかというと、絶対に変わらぬ愛を誓ういい男、これが一つ。もう一つは、絶対に変わらない愛を捧げる二人の男の間で決められない私、これが萌えポイントだったんじゃないかと思います。 あのドラマを観ていた人が、何でこのユジン(チェ・ジウ)という女はこんなに優柔不断なんだ、ヨン様が演じるカン・ジュンサンとキム・サンヒョク(パク・ヨンハ)のどっちにもいい顔をして、すごく苛々するといってたんですけど、実は、決められない私というのも萌えポイントなんですよね。 酒井 まさに浮舟ですね。 ユジンは最後どうなるんですか。 上野 最終的にヨン様ことカン・ジュンサンのほうを選ぶ。でも、彼は交通事故で失明してしまう。失明するということは、若くて美貌のときのユジンをまぶたの裏に刻みつけたまま、一生ほかの女に目移りしない、究極のとらわれ人ですよ。女の萌えポイントの最高得点(笑)。 酒井 それも自分の責任で失明したわけじゃない。 上野 そう。実によくできたストーリーなんです。脚本家が女だと聞いて、私は深く腑に落ちました。 人に言われてたまたま私が観たのが、有名なポラリスのシーンだったんです。ポラリスという北極星を象ったペンダントをジュンサンがユジンに贈る。「ごらん、あのポラリスを。ポラリスはずっと同じ場所で輝いているよね。ぼくが君のポラリスになって君をずっと見守ってあげるよ」と(笑)。 女の一番の恐怖は男の心変わりですね。源氏は心変わりはするけれど、生活の保障はしてくれる(笑)。絶対の愛と生活保障の両方を捧げてくれるのがヨン様ことジュンサンですね。そして失明すると、今度はジュンサンが百パーセントユジンに依存することになって男と女の関係が逆転する。すごいでしょう。 酒井 すごい。上野さんの説明で観たくなりました(笑)。 上野 女の夢の物語ですよ。『源氏』も「冬ソナ」も、女がつくった夢の物語にはちがいありませんが、ちゃんと男にリベンジを果たしているし、女もいろいろいじめには遭っているし、非常に複眼的で、重層的な読み方ができますね。 ■数々の「萌え」ポイント 酒井 そういう意味で、私は源氏のお兄さんがだんだん好きになってきたんです。 上野 お兄さんって? 酒井 朱雀院。ある意味ポラリスというか……。 上野 朱雀院は、やはり韓流ドラマの「チャングム(宮廷女官チャングムの誓い)」で解説ができます(笑)。私は全部耳学問なんです。周りに韓流フリークがいるものだから、否応なしに情報が入ってくるので(笑)。 主人公のチャングムが宮廷を追われて亡命するんですが、彼女に忠誠を誓って従っていくミン・ジョンホという、本当に犬みたいな男がいるんです。頼りがいがあって、身分が高くて、イケメンで、だけどチャングムの気持ちを最優先して、君のやることならどんなことでもぼくはサポートするよ、君が行くところにはどこでもついていくよという男で、つまり、永遠のキープ君なんですよ。 酒井 いいですね。 上野 でしょう(笑)。光源氏みたいに、浮気者だけど、でもやられてみたいわという男もいれば、もう一人、いまいちだけど、絶対の忠誠を尽くしてくれるキープ君が、両方いるといいんです。 酒井 朧月夜ですね。源氏と遊び、朱雀院には庇護してもらう。 上野 一番都合のいい女の生き方ですね。そういうのもちゃんと出てくる。『源氏』には、女の萌えポイントのいろんなタイプが散りばめられているんですね。 もう一人、酒井さんが辛辣に書いておられるのが源内侍。ばばあの色狂いです(笑)。 いまどきの女は、アラ還──私なんかは還暦過ぎたのでポス還でございますが──になってもなかなか女からオリられない。賞味期限が四十歳どころかいたずらに伸びているようですが、源内侍をここまで辛辣に書いておられるということは、女の賞味期限の延長を苦々しく見ておられるということですか。 酒井 自戒を込めてです(笑)。六条御息所もそうですけど、だめな人を書くときの紫式部の筆の踊り方というのがわりと好きで、いじめる側といじめられる側両方の立場になりながら読むんですね。やはり紫式部は、褒めるよりもけなすほうがずっと得意なんだろうなと思いました。 上野 もう一人、辛辣に書いておられるのが女三の宮。この人も軽い女ですけど、このお嬢様の軽さがいい。 酒井 確かにお嬢様ですね。最後の出家で存在感を示ましたけど、あの人が出てくることによって、光源氏の人生に、最後のカリッとしたところが出てきた。 上野 源氏と藤壺の密通が、女三の宮と柏木の密通でちょうど一巡して、因果応報ということになる。 酒井 うまいですよね。 上野 自分がやったことにやり返される。ここでもきちんと源氏にリベンジしていますね。 ■友達なら清少納言 上野 紫式部と清少納言の二人はよく対比されます。かたやストーリーテラーで、かたやエッセイスト。清少納言は自分の身の回りに起きたことを書いて、潔くて、辛辣だけど性格は割合あっさりしている。対する紫式部は、日記では辛辣な本音をいろいろ書くけど、妄想のなかで物語を紡ぐ。酒井さんは自分をどちらに近いとお感じですか。 酒井 共感するところは清少納言のほうが大きいですね。友達になるとしても清少納言のほうがいい。ただ、これを書きながら、自分の中に、紫式部のようなじとじとした部分があるし、彼女のもっとも嫌な部分が自分と共通していると感じました。 上野 そういうことを女子文化の言語でしれっといってしまったのは、酒井さんが最初じゃないですか。 酒井 そうなんでしょうか。 上野 つい最近『宝塚ファンの社会学』(青弓社)という本を出した宮本直美さんという若手の社会学者が、『上野千鶴子に挑む』(千田有紀編、勁草書房)の中で、「フェミニズムとは、当事者としての自身の語りを誘発するもの」であり、「他者による『代弁』をよしとしない人々が自ら自分の言葉で話し始める、そういう運動」だと書いています(「『二流の国民』と『かわいい』という規範」)。つまり、それまでの男言葉から、女が自分で自分を語る言葉をつくろうとフェミニズムは努力してきたけれど、そんなことをやらなくても日本にはちゃんと女言葉があった、その女言葉だけで女の世界は用が足りていた、と。日本の女にはフェミの言葉は要らないとまで書いてあるんです。チャレンジングでしょう(笑)。 宮本さんによると、女子文化の核心にあるのが「かわいい」という規範です。なぜ「かわいい」が女子文化の核になっているかといえば、「かわいい」は決して相手を脅かさない、自分はつねに相手より下の地位にとどまってますよというメッセージだからなんです。それが伝統的に日本の女のサバイバルスキルだったと、宮本さんは論じています。 私はそれに対して、たしかに女子文化はウッソー、マジ、カワイイといった言葉で成りたっているけれど、カワイイだけで用が足りた時代はもう終わってそれだけでは十分ではなくなったと、反論しました。 酒井 平安時代から脈々としてあるのだと思います。でも、かわいいって、自分が相手よりも下であるということを示すと同時に、かわいいといっている自分もかわいいということもいってるわけですね。 上野 それが女子文化の生存戦略だったんですね。自己愛も含めてカワイイは自分を守るヨロイでもありますから。 ■メディアの女子文化陣地 上野 いま酒井さんが『週刊現代』で連載している「その人、独身?」ってエッセイ、長寿エッセイですね。 酒井 六、七年書いていますね。 上野 『週刊現代』の中であそこだけぬっと女子文化が顔を出しているのがおもしろいですね。もしかわいい文化が決して相手を脅かさない生存戦略だとしたら、酒井さんの「その人、独身?」を読んでむかつくという男の読者が登場したらどうなるんでしょう。 酒井 多分、男の読者は読んでいないんだと思います。何ら感想が来たりしたことはないですから。 上野 スルーしているの? 酒井 お互い生きているところがすごく違う感じがします。 上野 彼らにとって、女子文化はまったくの異文化です。私は、『文春』の臨時増刊で『おひとりさまマガジン』を出したとき、自分の書いたあとがきが気に入っているんです。タイトルが「月の裏側」。男の目からは絶対に見えない女子文化の暗喩です。そこにあるが見えない、男の眼からは死角にある世界をチラ見せしましたと書きました。 マスメディアのほとんどの意思決定権はいまだに男が握っていて、酒井さんや中村うさぎさんのような女子文化の陣地が飛び地みたいあるだけですね。最近、その陣地が少しずつ増えてきていような気がするのですけど。ただ、その陣地の許容限度はどこまででしょうか。どこまで陣地を伸ばしていったら、女子文化はオヤジから頭を打たれるかなと、ちょっと気になります。 酒井 女子文化のことをどんなに説明しても、男の人って理解しないというか、こんなにわかりやすく書いているのに、なぜ本質的な部分がわからないのかというのが、すごく不思議です。 上野 外国語だから読めてないのかしら。 酒井 そのきらいがありますね。 上野 異文化度がそこまで高いのかもしれません。 酒井 読んでいるふりで読んでいないのか、読んでも伝わっていないなのか。 上野 なるほど、伝わっていないうちは安全なんだ(笑)。そのうち解読できるようになったら、どうなるでしょうか。 酒井 一方では、伝わらないからこそラクに生きていられる所もあるのかもしれません。もう少し女性っぽい感性をもった若い世代が増えてきて、彼らがちゃんと理解し始めたときが怖いような。 上野 かもしれませんね。考えてみたら、女は生き延びていくために、男言葉という外国語を習得しなくてはいけなかったから、否応なしにバイリンガルになりました。男は女言葉を学習しなくてもやっていけるから、モノリンガルのままなんですね。 これまでの『源氏』読みは男女共同参画を達成していますが、これから先、『源氏物語』はどうやって生き延びるでしょうか。 酒井 女性の専業主婦願望みたいなものも強くなっているこの昨今、自分の中の連れ去られたい心みたいなものが、『源氏』を読んで浮かび上がってくる人々もいるのでは? 上野 そうした萌えポイントも、酒井さんたちより下の世代になってくると、共感できるのとできないのとがあって、共感できないポイントが増えてくるのではないでしょうか。 酒井 もしかすると、二十代は、もう連れ去られたくないのかな。 上野 どうでしょうか。逆に守ってあげたいとか(笑)。 酒井 男を連れ去りたいとか(笑)。もう受け身感はないんですかね。 上野 あると思いますよ。ただ、いろいろな要素の間の配分が変わってきているかもしれません。 酒井 そうすると、私とはまた全然違った女の『源氏』読みが登場するかもしれませんね。 構成/増子信一 撮影/田尻光久 協力/クラスカ |

||||||||||

|

|

| COPYRIGHT (C) SHUEISHA INC. ALL RIGHT RESERVED. |