恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。

第33回:何者でもない自分が情けない時

案内人 清繭子さん

2024年08月16日

生まれてこのかた、人からすごいと思われたい。

「すごい」には色んな角度があって、たとえば中学生の時は「変わってる」と思われたかった。お寺のがらくた市で買った古着を着たり、R&Bシンガーのように細い三つ編みを何本も作ったり、毎日ファッショニスタ気取りで登校していた。

だからこの「何者でもない自分が情けない時」というお題で、朝井リョウさんの『何者』を薦めるには抵抗があった。もっとひねりの利いた選書で「キヨシってセンスあるぅ」と思われたい。が、やっぱりこの本ほど的確に痛烈に「何者でもない鬱屈」を描いた本はなかった。

主人公は、演劇を辞め、就活に専念することになった拓人。同じく就活でバンド活動を引退した光太郎と留学帰りの瑞月、瑞月の留学仲間の理香の4人で、理香の部屋に集まって就活対策を練る。理香の同棲相手である隆良は「就活なんて想像したこともなかったから、ある意味、興味深い(笑)」と冷ややかな視線を浴びせてくる。

学祭実行委員会や海外ボランティアなど凡庸な経験を、手作り名刺の肩書に並べ立てる理香。難しそうな本を読み、高尚そうな展覧会へ行き、華々しそうな人脈をツイッターで匂わせる隆良。「うわぁ~こういう人いたわ~」「私、この人よりはマシだわ」と、拓人と一緒になって彼らを笑っていると、後半しっぺ返しを食らう。「一番イタいのは、あんただよ!」って。

そこから読者は拓人の行方を固唾をのんで見守る。自分が一番情けないことに気づいた拓人はどう挽回するのか。何者でもないことをどう受け入れるのか――。ラストには、胸に溜まった「何者でもない鬱屈」を観音開きにして天日干しにしてもらったような爽快感が待っている。

読むならぜひ新潮文庫ver.を。というのも、『何者』が名作すぎて、読んだ後、「っていっても、これを書いた朝井さんは天才なんだよな」という事実にやや虚しくなるからだ。が、文庫版なら解説の三浦大輔さんが私たち〈何者でもない勢〉の気持ちを見事に代弁し、昇華してくれる。その日の鬱屈はその日のうちに。

さて、『何者』で何者でもない現実を直視した後に薦めたいのが、爪切男さんの『クラスメイトの女子、全員好きでした』。爪さんが過去に出会った女子たち(青ヒゲが生えている吉沢さん、週1ペースでゲロを吐く白川さんなど)を懐かしむエッセイ集である。

どのエピソードも女子本人にとってみれば黒歴史。でも、爪さんはどんな黒歴史も黒曜石の輝きに変え、その人を特別で魅力的な「何者」にしてくれる。

歴史に名を残さない私でも、黒歴史であれば三つ四つ持っている。本書を読むうちに「あれ、私ももしかして特別?」と妙な自信が湧いてくる。爪さんの結論がいつもこうだからだ。

「〇〇さん、私はあなたのことが好きでした。」

私たちはみんな、どこかの誰かの忘れ得ぬ人なのかもしれない。

そうだといいな。

プロフィール

-

清 繭子 (きよし・まゆこ)

1982年生まれ。出版社で雑誌、漫画、絵本等の編集に携わったのち、小説家を目指して独立。2024年7月、初のエッセイ集『夢みるかかとにご飯つぶ』(幻冬舎)を上梓。

新着コンテンツ

-

お知らせ2024年12月06日

お知らせ2024年12月06日

お知らせ2024年12月06日すばる1月号、好評発売中です!

2025年こそ、たくさん本を読む! そんなあなたへ贈る「読書」特集は朝井リョウさん×三宅香帆さんの対談など読み応え抜群!

-

連載2024年12月06日

連載2024年12月06日

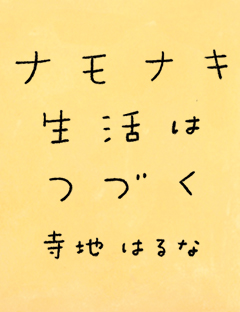

連載2024年12月06日ナモナキ生活はつづく

第1回:春は自転車に乗って

作って洗って掃除して…しんどくて愛おしい”生活”エッセイ。

-

お知らせ2024年12月06日

お知らせ2024年12月06日

お知らせ2024年12月06日2024年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします!

-

新刊案内2024年12月05日

新刊案内2024年12月05日

新刊案内2024年12月05日冬と瓦礫

砂原浩太朗

「あんた……新幹線、途中で止まってるんやで」「行けるところまで行って、あとは歩くって」自らの体験による震災文学。

-

新刊案内2024年12月05日

新刊案内2024年12月05日

新刊案内2024年12月05日華の蔦重

吉川永青

大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の粋でいなせな一代記!!

-

インタビュー・対談2024年11月29日

インタビュー・対談2024年11月29日

インタビュー・対談2024年11月29日新庄 耕×ピエール瀧「小説と映像、溶け合う境界」

地面師たちの過去を描いた、文庫オリジナルの新作短編集。ドラマで法律屋の後藤を演じたピエール瀧は、本書をどのように楽しんだのか?