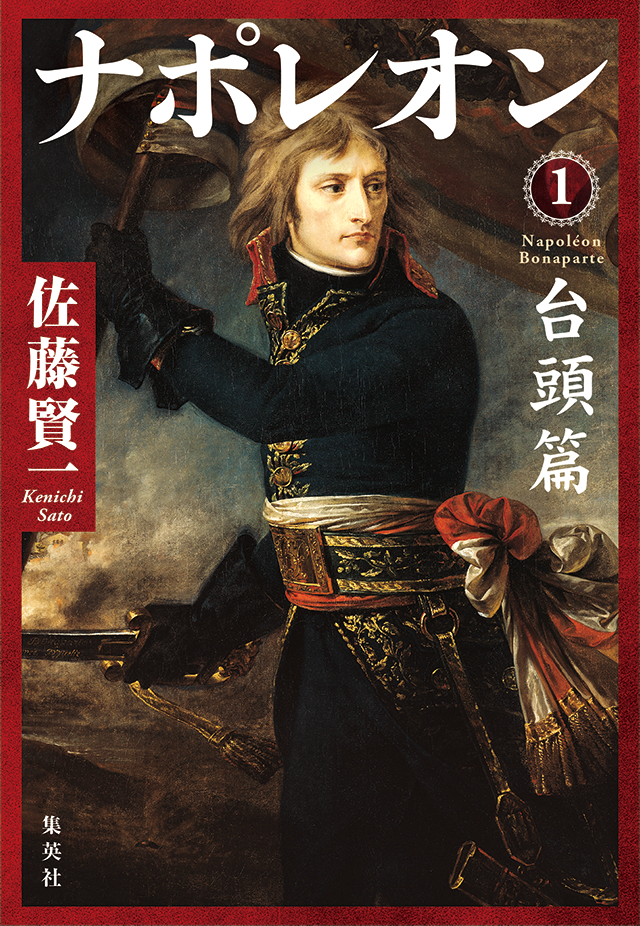

- ナポレオン第1巻

「台頭編」佐藤賢一 2019年8月5日発売

2,200円(本体)+税

試し読み

- ナポレオン 1 『台頭篇』プロローグ

-

その日のパリは朝の六時に砲声が轟いた。シテ島のドーフィーヌ広場に集合するよう、国民衛兵隊が布告を出されていた時刻も、やはり朝の六時である。

まだ空も暗いというのに、騒々しい。それでも眠いところを起こされたと、文句をいう者はいないだろう。その日を喜ばない者などいないだろう。それどころか皆が歌い、踊り、騒ぐほどだろう。

「大砲がドンと鳴ったよ。もう後には引けないよ。ナポレオンを戴冠させるのさ。この美し帝国の皇帝にさ。未来を約束してくれるから。幸せにしてくれるから。楽しみだってくれるから」

はやり歌もパリには流れた。共和暦十三年霜月十一日(一八〇四年十二月二日)、それはフランス皇帝ナポレオンの戴冠式が行われる日付だった。

式場はノートルダム大聖堂──ただでさえ壮麗といわれた灰青色の大伽藍にも、数日前から赤と金の差し色が映えていた。双子の鐘楼を備える正面の下階には、全幅にわたり張り出しの回廊が設けられた。ゴシック様式でアーチが連なり、その上部に嵌められた大板には、金色の鷲の像に守られながら、赤地に金字で「N」の頭文字が並んでいたのだ。

角柱にも四面に同じ「N」が入る。貼りつけの板に高く掲げられているのも、金枠にアーミン模様を下地にしているとはいえ、やはり金の鷲の浮き彫りである。

──鷲は皇帝の印。Nはナポレオンの頭文字。

回廊の柱の上に挙げられたのは、三十六の帝国都市を象徴する像だった。中央の主柱二本の上に置かれたのは、クローヴィスとシャルルマーニュの像だ。前者は五世紀メロヴィング朝の王、後者は八世紀カロリング朝の皇帝だが、ともにフランスの地において、新たな君主政を打ち立てたことで歴史に残る。

──その偉大な歴史が、この現代に蘇るか。

次の十時の号砲で、ナポレオンはテュイルリ宮を出発する。総勢八千人、全長一キロ。小雨がパラつき、それがときおり雪にも変わる冬空の下、そこだけ光が弾けているような華やかな行進だ。

カルーゼル広場からサン・ニケーズ通りに入り、サン・トノレ通り、ル・ロール通りと抜けて、ポン・ヌフを渡ることでシテ島に進んでいく。サン・ルイ通り、マルシュ・ヌフ通り、パルヴィ・ノートルダム通りと進み、大聖堂の正面で左折すると、これまた特設で、シテ橋からまっすぐの位置に天幕が建てられていた。

十六本の柱が円形をなすように設えられ、その周囲にゴブラン織りのタピスリが巡らされ、賑やかな模様でサーカス小屋を思わせる。行進が吞みこまれていったのが、その幕の切れ目であり、先に通じていたのがパリ大司教宮殿である。

到着から四十五分後、もう正午をすぎるという頃に、また動き出す。大司教宮殿からノートルダム大聖堂までは、やはりゴブラン織りが巡らされた回廊で、雨露に濡れることなく直に向かえる。

歩いても、また大仰な行列だった。

帝室執達吏、帝室式部官、それに小姓の一団を先に立たせ、儀典助手エーニャン、ダルガナラス、儀典長サルマトリ、クラマエル、大儀典長セギュールと続くのが第一団である。

十歩の距離を置いて追いかける第二団は、皇妃ジョゼフィーヌのための道具を運ぶ。それぞれ左右に帝室役人を伴わせながら、セリュリエ元帥は指輪を受け取る小座布団を、モンセイ元帥はマントを受け取る籠を、ミュラ元帥は小座布団の上に据えられた皇妃の冠を運んだのだ。

第三団が、それらをまとうべき皇妃ジョゼフィーヌの一行である。一歩ごと裾の金房飾りが秋の穂波のように揺れるローブは、長袖の総身が銀の錦で、そこに金刺繡の蜜蜂が無数に鏤められていた。絶えず光を弾くような首飾りに合わせて、身ごろと膨らんだ肩にはダイヤモンドがあしらわれる。左肩で留められていたのが、やはり金の蜜蜂が鏤められたうえに、銀糸で月桂樹、オリーヴ、柏の模様が刺繡された深紅のマントだ。

その皇帝と揃いのマントは四皇女、すなわちエリザ、ポーリーヌ、カロリーヌというナポレオンの妹たちと、弟ルイと結婚した義理の娘オルタンスの四人が、その裾を持ち運んだ。少し後ろをナポレオンの兄ジョゼフの奥方ジュリー・クラリィが歩いた。皇女たち自身もマントをまとっていたが、その裾も宮廷の女官たちに持たれていた。女官長ラ・ロシュフーコー夫人、着付け係ラヴァレット夫人はじめ、あとにも花のような女官たちが列をなしていく。

第四団は皇帝の道具を運んだ。やはりそれぞれ左右に帝室役人を従えて、ケレルマン元帥は「シャルルマーニュの帝冠」を、ペリニョン元帥は「シャルルマーニュの笏杖」を、ルフェーブル元帥は「シャルルマーニュの剣」を、ベルナドット元帥は首飾りを、ボーアルネ近衛司令は指輪を、ベルティエ元帥は帝国地球儀を、それぞれに運んでいく。左に副官ローリストン将軍、右に帝室筆頭侍従レミュザと従えたなら、さて、私も行くとするか。

──皇帝のマントを受け取る籠を運んで……。

外務大臣兼大侍従のタレイランも、その要職から儀式を外れるわけにはいかなかった。足が悪いので難儀するが、列から遅れるわけにもいかない。

第五団が、いよいよ皇帝である。主馬頭コーランクール将軍、スールト元帥、ベシエール元帥、宮廷厩舎長デュロック将軍の四人に前を守らせながら、ナポレオンは眩いばかりに白く輝いていた。

白絹の下穿きをつけた脚を、金刺繡が施された白羅紗のパンタロンに通し、そこに絹の靴下を重ね、ダイヤモンドの釦、ダイヤモンドの靴下留めで固定する。やはり縫い目に金刺繡がある白羅紗の長靴は、編み上げの紐まで金糸をよったものである。

腰上も白羅紗に金刺繡という柄から、ダイヤモンドの釦まで腰下に合わせられ、首には最高級のモスリン布で仕立てられたクラヴァットを巻いた。重ねる羽織となると、今度は羅紗も深紅が用いられる。袖の折り返しは白羅紗、縫い目は金刺繡で他と合わせられるため、統一感は保たれながら、くすんだ赤の光沢がぐっと映える。その左肩から胸にかかり、ダイヤモンドの留め具ふたつで右肩に留められるのが半マントだが、こちらは同じ深紅の羅紗も白繻子で裏打ちされている。

頭には金の月桂冠をかぶっていた。右手には先に金鷲の像を載せた笏杖、左手には金棒の先に象牙細工の手がついた「正義の手」を持ちながら、ゆっくりゆっくり、それでいて力に満ちた歩きぶりで、ナポレオンは進んでいく。

背に長々と垂れるのは大マントだ。金の蜜蜂が鏤められた深紅の羅紗布が、白とアーミン模様の繻子で裏打ちされ、それに金の総飾りがふんだんに垂らされてと、他の衣装と合わせられた意匠は特筆には値しない。その豪華さをいうならば、廊下に敷けば二十二・六メートルになる長さであり、用いられた布地が五十八平方メートルに及ぶ大きさのほうだ。

重さも、四十キログラムを数える。当然ながら、持ち手がいる。大マントを運ぶのは兄で大選帝侯のジョゼフ・ボナパルト、弟で最高大元帥のルイ・ボナパルト、大尚書官カンバセレス、大蔵官ルブランという、世にいう「四大貴顕」だ。

その後ろをダヴー元帥とモルティエ元帥が守る。内務大臣シャンパニ、警察大臣フーシェといった政府の閣僚たち、オージュロー、マッセナ、ジュールダン、ランヌ、ネイの名誉帝国元帥たち、ユサール騎兵隊司令ジュノ将軍ら軍の高官たちが殿軍である。

行進がノートルダム大聖堂の正面玄関に着くと、聖水が運ばれてきた。パリ大司教が皇帝に、カンバセレス枢機卿が皇妃に振りかけると同時に、ノートルダム大聖堂には七色の音が満ちた。

──奏でられるは「勝利の大行進曲」。

音楽の手配も完璧だ。音楽家が四百六十人、オーケストラにして二団である。独唱部分のために、人気の歌手も呼びつけられている。ソプラノがオペラ座の歌姫マダム・ブランシュだ。バリトンがフランソワ・ライで、かつてはフランス王妃マリー・アントワネットの歌唱教師を務めた男である。革命時代にはロベスピエールのために歌い、その失脚の煽りで牢獄生活も経験したが、それが今日のところはナポレオンのために歌うというのだ。

教会だけに宗教曲もこなさなければならない。動員された聖歌隊は四隊で、音楽総監督レズールは普段ノートルダム大聖堂音楽監督を務める男だ。

音は弓なりの穹窿に木霊するほど、その神秘を深くして、居合わせる人々を恍惚へと誘っていく。そも教会は天井を高くして、過剰なまでに音が響く造りである。キリスト教の信者に霊感を与えてきた大伽藍が、今やナポレオンのために十全の働きをしているのだ。

普段は薄暗いばかりの堂内が、十四も吊るされたシャンデリアの光に照らされて、もはや赤々燃えていた。彩色された厚紙が貼り付けられ、あるいは大布が上から垂らされ、そこでは金色までが眩く弾けていた。赤の壁には金色の蜜蜂が鏤められ、赤の柱には金色の「N」が刻まれ、ゆるやかに波打つ幕には金の鷲が舞い飛びと、やはり皇帝ナポレオンの神殿なのだ。

堂内の周歩廊は、左右とも特設の桟敷席になっていた。高い天井をよいことに、下階、上階、最上階と、三段の桟敷席だ。帝室関係者や外国使節、陸海軍ならびに国民衛兵隊代表、イタリア代表などにあてがわれる席だが、その全てが参列者でびっしり埋め尽くされていた。

据えられたきり、逸らされもしない視線を浴びて、皇帝の行進は堂内を縦に貫く身廊を進んでいった。その身廊に設けられた席にも、参列者は着座していた。こちらは議会、政府、軍の関係者だ。

最奥中央、二十四段の階段を上るところに据えられたのが皇帝の玉座だが、その最も近いところ、階段左右の段々席を与えられたのが元老院議員八十四名である。座席が鮮やかな青色で染められたようだというのも、金刺繡が施された青羅紗の上下と白い羽根飾りの黒フェルト帽が、面々の定められた制服だったからだ。

絨毯の床に置かれた席につくのは、同じ白い羽根飾りのついた黒のフェルト帽の一団で、くすんだ青羅紗の上下に銀刺繡が枢密院顧問官四十二人、青の毛織の上下に金刺繡が立法院議員三百二人、銀刺繡が護民院議員五十一人である。さらに文武の高官たちが座を占める。

行進に加わっていた人々も、決められた位置まで進むと、仕掛け時計の人形のように列から左右に分かれて、それぞれの席へと向かった。全員の着席が完了すれば、ようやく戴冠式の始まりだ。

皇帝と皇妃はといえば、玉座ではなく祭壇に進んでいた。据えられていた聖座から、よいしょという感じで立ち上がった瘦せ男が、ローマ教皇ピウス七世だった。

すでに時刻は十二時半になる。教皇がテュイルリ宮を出発したのが九時、やはり大司教宮殿に立ち寄り、ノートルダム大聖堂に入堂したのが十時半だ。司教、大司教を引き連れながら、祭壇側に三人の枢機卿を助手に伴い、そうして聖座についてから、もう二時間近くたつのだ。

ピウス七世は瞑想の体を続けた。そこは聖職者の徳か、待ちぼうけにも表情を変えるではない。

「ウェニ・クレアトール(来たれませ、創造主)」

ラテン語が響いた。教会の言語を教皇が先唱して、フランス皇帝ナポレオンの戴冠式は始まった。

合図で始められたのは讃美歌だった。聖歌隊が歌い終えて、なお歌のような祈りの言葉が響く。教皇と高位聖職者たちは、文言に節をつけて、掛け合いのように祈禱を続ける。

「エミッテ・スピリトゥム・テュウム・エト・クレアブントゥル(主よ、汝の魂を賜れよ。さすれば我らの心は新たな命を与えられん)」

「エト・レノウァビス・ファキエム・テラエ(また大地の表も新たにならん)」

「デウス・クイ・コルダ・フィデリウム・サンクティ・スピリトゥス・イリュストラティオーネ・ドクイスティ(神よ、信じる者の心を聖霊の光で導きたまえ)」

その間にナポレオンに近づく者がいた。祭壇に礼をすると、大尚書官カンバセレスは皇帝から「正義の手」を受け取った。大蔵官ルブランが受け取ったのは、もうひとつの笏杖だった。大選帝侯ジョゼフ・ボナパルトは金の月桂冠を脱がせた。

──次がマントだ。

大侍従タレイランは歩みをよせた。足が悪いので身体を上下に揺らしながら、それでも主馬頭コーランクールと一緒に例の大物を取り外す。手先は器用なので、その大きさ長さにもかかわらず上手に畳んで、持参の金籠に収めてしまう。剣はナポレオン自ら外し、最高大元帥ルイ・ボナパルトに手渡していた。

ジョゼフィーヌのほうでも影が動いて、同じように外すものを外していく。時を同じくして、運ばれてくるものもある。恭しく捧げ持たれてきたのは、冠、剣、笏杖、指輪、首飾り、帝国地球儀といった道具だ。ローマ教皇は執式用の小椅子に腰を下ろしていた。

「プロフィテリス・ネ、カリッシーメ・イン・クリスト・フィリ、エト・プロミッティス・コーラム・デオ・エト・アンゲリス・エユス(キリストの名において告解しなさい、親愛なる息子よ。そして神と天使の御前において約束しなさい)」

宮廷大司祭フェシュ枢機卿が聖書を差し出していた。その上に手を置くと、ナポレオンは答えた。

「プロフィテオル(告解いたします)」

教皇は祈りの言葉を唱えた。節がつけられ、今度も歌のように響く。オムニポテンス・センピテルネ・デウス、クレアートール・オムニウム、インペラートール・アンゲロールム、レックス・レグヌム、エト・ドミヌス・ドミナンティウム(全能にして永遠なる神、万物の創造主にして、天使の皇帝、王のなかの王、そして主のなかの主)。祈りの文言は再び讃美歌になり、あるいは聖職者たちを交えた連禱になり、うわん、うわんと堂内に反響するほど意味が判然としなくなる。これが、いい。神秘の度も増していく。夢見心地にさえ引き込まれる。いや、それでもハッとさせられる。

教皇は小椅子を立った。ナポレオンとジョゼフィーヌは床に跪いた。行われるのが聖別、あるいは塗油の儀式だった。天使が地上に遣わした聖なる油があって、それを身体に塗られた者は神通力を備える。もう別人になっているから、聖別という。その力を利すればこそ、国を治めることができる。

壺を片手にした教皇は、跪くナポレオンに近づいた。油をすくった指先で触れたのは、まず頭だった。右、左と両の腕に油を塗って、これで定めの三度の塗油は終わりだ。ジョゼフィーヌも頭、右腕、左腕と滞りなく塗油を受けた。聖別を終えた皇帝と皇妃は、祭壇の小玉座についた。

「アレルヤ」

ローマ教皇の聖餐式が始まった。普通はローマに行かなければ、いや、ローマに行ったとしても、なかなか与れない式だ。ありがたい、ありがたい。

その霊験あらたかなる力を分けられようと並ぶのは、今度は皇帝と皇妃の身を飾る様々な道具だった。教皇は剣、さらに笏杖、地球儀、マント、首飾りを祝福し、二つの指輪、二つの冠を順に祝福していった。それが終わると、助手の枢機卿に合図が送られ、ナポレオンとジョゼフィーヌは再び祭壇に進んだ。

聖別された皇帝と皇妃は、その身に聖なるものと化した道具を帯びる。再び動き出す者たちがいて、ナポレオンに、ジョゼフィーヌに群がりながら、みるみる飾り立てていく。

ローマ教皇の言葉も続いた。指輪を受けよ。剣を受けよ。笏杖を受けよ。地球儀を受けよ。マントを受けよ。首飾りを受けよ。その掉尾を飾るのは戴冠である。文字通り、頭に冠を載せられる。しかもローマ教皇が手ずから載せるというから、ありがたい。本当ならローマに出向かなければならないところ、このパリで労を執ってくださるというのだから、ありがたい。

──しかし、これは……。

そのときが来ると、ナポレオンは立ち上がった。不遜にも祭壇の奥に向かい、助手の枢機卿さえ退かせて、教皇の脇まで進むと、聖餐台に置かれた帝冠に自ら手を伸ばしたのだ。

帝冠を右手につかむと、ナポレオンは祭壇に背を向けた。参列の皆に正面を向けると、やや胸を張りながら左の掌は剣の柄頭に置き、そうして右手を頭上高くに差し上げたのだ。

──そのまま自分の頭に載せた。

ナポレオンは自らの手で戴冠した。当たり前のように聖餐台に戻ると、もうひとつの冠に手を伸ばし、それを今度はジョゼフィーヌの頭に載せた。両の膝で床に跪き、ぴたりと左右の掌を合わせ、何かを畏れるような皇妃の頭に被せていた。

「コロネート・ウォス・デウス(神はそなたに戴冠した)」

教皇が声を上げた。戴冠はなったのだと、皆は得心した。皇帝と皇妃は祭壇の肘掛け椅子についたが、それも束の間で、まずジョゼフィーヌが立ち上がり、お付きの女官たちを引き連れた。大マントを持たせる四大貴顕はじめ、同じように多くの廷臣たちを引き連れ、ナポレオンも後に続いた。

二人ながら向かうのは、いよいよの玉座だった。身廊を進み、二十四段の階段を上ると、ギリシャ風といおうか、エジプト風といおうか、白亜の柱が八本ほど立ち並ぶ。それが支える凱旋門の下、金色のきらめきが鏤められた赤布が垂れる場所に、玉座は据えられていた。

皇帝の玉座は中央最奥の最も高い段である。一段下の右側に置かれるのが、皇妃の玉座だ。さらに一段下の左側には四大貴顕が、右側には皇女たちが椅子を与えられていた。

それぞれが着座すると、最後に階段を上がったのが教皇だった。一歩ごと、ゆっくりゆっくり、疲れた身体を励まし励ましという体だったが、それでも二十四段を上りきった。

ナポレオンとジョゼフィーヌの面前まで進むと、ピウス七世はそれぞれの頰に接吻した。

「ウィウィアート・インペラートール・イン・アエテルヌム(永遠に皇帝ばんざい)」

教皇は大きく宣言した。参列者はフランス語で応えた。ヴィーヴ・ランプルール(皇帝ばんざい)。ヴィーヴ・ランペラトリース(皇妃ばんざい)。拍手喝采で堂内は割れんばかりの音の渦だ。

楽団が「ウィウィアート」の曲を奏で、それが「テ・デウム」の讃美歌に変わり、聖餐式が再開した。先刻まで忙しく立ち働いた高位高官の面々は、皇帝の玉座の後ろに並んでいた。

祭壇が遠いせいか、一仕事終えた安堵の空気も流れた。それがタレイランの周囲に小声ながらの私語を招いた。右隣が皇帝の義息、つまりは皇妃ジョゼフィーヌの連れ子であるウジェーヌ・ドゥ・ボーアルネ子爵、左隣が陸軍大臣ベルティエ元帥だった。いや、一時はどうなることかと思いました。

「あんな戴冠になるなんて知らなかった。まったく心臓に悪い」

「ベルティエ元帥があんな戴冠と仰るのは、陛下が自分の手で被ったということですか。確かに伝え聞く諸国の王や、はたまた皇帝の戴冠とは、ちょっと違ってしまいましたね」

「ちょっとなんて、タレイラン殿、あれは明らかに暴挙でしょう。教皇聖下をないがしろにしたわけですから」

「フランスの人民をないがしろにしなければよいと、それが義父の考えだと思いますよ」

ボーアルネ子爵が答えた。ええ、終身執政ナポレオン・ボナパルトがフランス皇帝ナポレオンになるのは、国民投票で決められた話です。お就きになるのは、あくまで共和国の皇帝なのです。そこは月桂冠を被られていた通りで、つまり皇帝は皇帝でも、古代ローマ皇帝に準えたわけです。わけても初代皇帝アウグストゥスでしょう。初代ですから当然ですが、生まれながらの皇帝じゃありません。ただの執政官が人々の声に押されて玉座に上りました。このアウグストゥス帝の再来を任じたと。

「御自分の手で載せられたのは、この冠は神でもなく教会でもなく、人間から、つまりは人民から与えられたものなのだと、そういう意を陛下は籠めたかったんじゃないでしょうか」

「しかし、子爵、ナポレオン陛下が頭に載せられたのは、シャルルマーニュの帝冠ですぞ」

と、ベルティエ元帥も負けない。ええ、随分こだわっていらっしゃいました。道具からシャルルマーニュの帝冠、シャルルマーニュの笏杖、シャルルマーニュの剣と揃えて、真贋は知れないながら、そう伝えられている骨董品を、わざわざ探して集めさせたほどです。傾倒ぶりはといえば二か月ほど前、あのお忙しい御身にしてエクス・ラ・シャペルに足を運び、その墓を詣でたほどですからな。

「シャルルマーニュはフランク皇帝です。戴冠する前はフランク族の王なんです。それが、ときのローマ教皇レオ三世から帝冠を授けられたんです。再来というならシャルルマーニュの再来を任じて、だからローマから教皇聖下を、わざわざパリに招聘したのだと……」

「それは元帥の仰る通りだ。こんな風に聖下を無視なされるなら、なるほど意味がありませんねえ」

二人で窮したところに、タレイランが入った。意味がないわけではありますまい。

「思うにナポレオン陛下は、ローマ教皇さえ従えた、あるいは神とても飾り物にすぎないと、そういうことをいいたかったのじゃないでしょうか。自分は何者にも仕えない、結局カトリックに奉仕することになったシャルルマーニュを超えたのだと、そのように」

「仕えるのは、やはりフランス人民だけということですね」

「子爵、それもどうですかな。それなら冠を議会の議長にでも授けてもらえばいい。ナポレオン陛下は御自分で被られたのです。全て自分の手で、つまりは自分の力で手に入れたものなのだと、そういう意味じゃありませんか。陛下が仕えるものがあるとすれば、ひとつ己の野心のみということで」

「しかし、野心ということになると、これは、なんともはや、やはり大変そうですな」

最後はベルティエ元帥が零した。なにしろ陛下の野心は果てしない。実際のところ、来年はミラノでイタリア王として戴冠するといっておられますからな。やっぱりシャルルマーニュが被った「ロンバルディアの鉄の冠」を探せと、無茶なご命令を賜っておりますからな。

「おっと、お喋りに興じるのも、そろそろ終わりですね」

タレイランが切り上げたとき、皇帝、皇妃と動き出していた。マント持ちを筆頭に、またぞろ大勢が従っていく。それぞれ手に大蠟燭、銀のパン、金のパンと渡されれば、それを奉献するために祭壇まで、ぞろぞろ、ぞろぞろ、再び長蛇の列をなさなければならない。外務大臣タレイランも、陸軍大臣ベルティエも、ナポレオンの義息ボーアルネ子爵にせよ、きちんと並ばなければならない。

これだけの人を動かし、これだけの物を費やし、これだけの世界を好きに振り回す。なお飽き足らないナポレオンは、輝かしいばかりの振る舞いを、まだまだ続けるようだった。

- 第1章 成長1 石合戦

-

波音が聞こえた。アヤーチュはコルシカ島の南西岸、パラタ岬の奥に隠れる港町だった。

この一七七八年で人口は四千ほど、あるいは大きな村の規模というべきかもしれないが、全体が港を守る防備の延長で、ぐるりと城壁に囲まれていた。都市とされている所以で、その内側で暮らしている人々も普段から「チッタディーニ」と呼ばれていた。

農村地帯の住民は「ボルジジアーニ」だ。北郊外に「ボルゴ」という荘園があり、コルシカ最古と謳われる旧家ポッツォ家が伝える土地であるため、こちらも名前に求心力があったのだ。

──だから、ボルジジアーニの奴らにだけは負けられない。

レッコ師の学校は、アヤーチュ市内のイエズス会の僧院跡で二年前に始められたものである。近郷近在、他に読み書きを覚えさせる場所はない。チッタディーニの子供もボルジジアーニの子供も通う。これが、なにかと対立して仲が悪かった。

その夕も一悶着ありそうだった。学校が終われば畑仕事の手伝いだと、ボルジジアーニの少年たちは脇目も振らずに家路につく。ひらひら首にスカーフを巻いているチッタディーニの少年たちが、それを先回りして、密かに待ち伏せしていたのである。

授業中に紙片を回した者がいた。ナブリオ・ボナパルテはまだ九歳だが、大半が年上という仲間を引き連れている、チッタディーニの大将だった。

「だから、いいな、俺の合図で一斉に飛び出すんだ」

背を伸ばし、胸を張り、木で拵えた本人によるところの軍刀まで振り回して、大した張り切りようだ。あとの連中はといえば、ほとんどが情けない中腰だった。九歳の背丈なら隠れられる物陰でも、年長の背の高さでは頭が出る。わけてもコルシカ伝統のトンガリ帽子が、いくら口の折り返しを大きくしても、ひょこひょこ先を覗かせる。それで腰を折るのでは、かえって帯の赤を目立たせるばかりなようだが、そこは誰も意見しない。小さなナブリオは続けた。

「突撃部隊は俺と、あとはマリオ、ジョバンニ、フランチェスコ、ルチアーノの五人だ。石投げ部隊のほうは、ジュゼッペが指揮官だ」

指名されたジュゼッペ・ボナパルテは、面長な顔を萎ませ、今にも泣き出しそうだった。

「なんだよ、不満なのかよ。俺の兄貴だから、特別に指揮官にしてやったんだぞ」

「そこじゃなくて、石を投げるって、本気か、ナブリオ。大きな喧嘩になって、レッコ師に𠮟られたら、また母さんを困らせることになるぞ。うちの次男は先生に『リブリオーネ』と呼ばれてるだなんて、この前だって随分お嘆きだったんだ」

リブリオーネというのは乱暴者、問題児くらいの意味だ。大人も子供も「ナブリオ」と呼ぶが、教会の洗礼簿に載せられた正式な名前は「ナブリオーネ」で、レッコ師はそれをもじった綽名をつけたのだ。はん、意地悪教師の真似なんかして、兄貴もさ、弟を苛めている場合じゃないだろ。

「苛めって……」

「しっ、もうボルジジアーニの奴らが来た」

ジュゼッペが黙りこめば、あとはナブリオの小声だけだ。突撃部隊は残れ。他は位置につけ。物陰に隠れる中腰のまま、結局は皆が残らず動き出した。ジュゼッペも渋々ながら十人ほどを従えた。同じ場所に留まるナブリオは、近づいてくるボルジジアーニを片目だけで窺った。

アヤーチュ市街からの一本道は、製塩所のところで大きく左に曲がる。それまで右手に続いていた岩礁や砂浜や、見上げる高さの椰子の並び、人の背丈ほどもあるアロエの群生というような海岸の風景に別れを告げながら、徐々に勾配もきつくしていく。みるみる山道の険しさを帯びると、その歩みを吞みこんでしまうのが「マキ」だった。

海岸線を除けば山ばかりの、「地中海に浮かぶ山」とも形容されるコルシカ島で、その大地を覆い尽くしているのが土地の言葉にいう「マキ」、つまりは低木の樹海なのだ。

緑鬱蒼たる森は昼なお暗く、肌寒い。海岸の明るさに比べて気味悪くもあるのだが、このコルシカで農園といえば、このマキを切り拓いたものになる。暗がりを多少なりとも抜けないことには、ボルジジアーニは家に帰ることができない。

山道の足音が大きくなった。もうズボンの縦縞の水色まで、はっきり見分けることができる。やはりボルジジアーニの奴らだ。白シャツの襟元を大きくはだけて、もとよりスカーフは巻いていない。

楽しそうに前後左右と話しこみ、笑い声まで響かせながら、あれよという間に大きく曲がる先の山道に歩を進めた。その背中もマキに吞まれて、すぐにみえなくなった。ナブリオは叫んだ。

「突撃!」

チッタディーニの少年たちは物陰から飛び出した。いうまでもなく先駆けを務めるのは、木の棒を振りかざしたナブリオである。わああと大きな喚声が後に続く。が、相手も馬鹿ではない。喧嘩は日常茶飯事で、油断もない。一斉に振り返ったボルジジアーニは、来たなとすぐに拳を固めた。

ナブリオたちの足は止まった。マキに踏みこむ少し手前で立ち尽くした。一瞬後には迷わず踵を返してしまい、五人は今駆けてきた道を逆戻りになった。ボルジジアーニの列に声が上がる。逃がすな。生意気なナブリオを捕まえろ。今日こそは「リブリオーネ」を懲らしめるぞ。

「追え、追え、追いかけろ」

が、ぴったり重なったのが喇叭の一吹きである。ナブリオが腰に挿してきた玩具の喇叭だ。音が割れて、なんだか頼りない響きだったが、それでもはっきり耳に届いたはずだ。

風切り音が起きた。ビュン、ビュ、ビュンと五秒ほど続き、連なるほどに音の厚みが増していった。勇ましい怒号は絶える。ボルジジアーニの少年たちは森の暗がりに倒れ、うずくまり、あるいは滅茶苦茶な四肢の動きでもがいていた。痛い、ああ、痛いよ。

道の左右からガサガサと木々の葉が鳴り、ジュゼッペが率いる石投げ部隊が現れた。悶絶のボルジジアーニを見下ろしながら、こちらも皆が啞然とした表情だった。少し離れたところから、ナブリオは胸を張った。たった五秒で圧勝だ。ああ、戦いは得意なんだ。

――どんなもんだ。

道を迂回して、森のなかに隠れろ。あらかじめ石を集めた沿道に潜みながら、喇叭の合図で攻撃を開始しろ。それがナブリオの命令だった。

生意気なリブリオーネを捕まえろ、逃がすな、追いかけろと叫びながら、そのときボルジジアーニの意識は完全に森の外に向かっていた。坂道を下る勢いで、もう背後など気にしなかった。その刹那に森のなかから、雨あられと石を投げつけられたのだ。虚を衝かれるとは、このことだ。

「思い知ったか、ボルジジアーニども」

逃げた、というより敵の注意を惹きつけるため逃げる真似をしたナブリオも、森の入口までやってきた。相手が地面に這いつくばるなら、九歳の小ささでも勝者として上から見下ろすことができる。

「はん、どうだ、これでチッタディーニのほうが強いって、わかったろう。なんだ、おまえら。コテンパンにやられて、もう声も出ないのか。まあ、いいや、今日はこのへんで勘弁してやる」

高笑いでナブリオは踵を返した。勝った、勝った、今日も大勝利だと打ち上げながら、仲間を引き連れ、アヤーチュの街に戻ろうとしたときだった。濁る言葉が背中に投げつけられた。

「おまえなんか、島から出ていけ」

振り返ると、血だらけの額を押さえるボルジジアーニのひとりだった。五歳上の十四歳で、名前はカルロ・アンドレア・ポッツォ・ディ・ボルゴ、例の旧家の地主の息子だ。

ナブリオは睨みつけた。脅しだけで謝らせるつもりだったが、さすが向こうの大将格で、なお口を閉じようとはしなかった。ああ、よくコルシカにいられるもんだって、みんな、いってんだ。

「おまえなんか、余所者と同じだっていうんだよ」

「はん、俺たちはジェノヴァ人じゃない」

と、ナブリオは答えた。アヤーチュでは、チッタディーニはジェノヴァ人の末裔だといわれていた。城塞を築いたのが、イタリア本土から渡来したジェノヴァ人だからだ。十六世紀に遡るナブリオの先祖、フランチェスコという男にせよ、アヤーチュ勤務を命じられたジェノヴァ兵で、そのまま島に居ついた男だ。今さらという話で、カルロ・アンドレアにしても違うと首を振った。

「違う、ジェノヴァ人てことじゃない。おまえなんか、やっぱりボナパルテだっていうんだよ」

その昔の中世イタリアを政治的に二分したのが、教皇派と皇帝派で、ボナパルテ家の先祖は教皇派だったらしい。そのとき自らを「良い側」と呼び、皇帝派を「悪い側」と呼んだ。それが家名の由来だというのは、九歳の子供でも一度や二度は聞かされていた。ああ、ボナパルテだ。ナブリオーネ・ボナパルテ、俺の名前の何が悪い。

「いつも有利な側につくのは、卑怯者のやることだ。おまえなんか、フランスの犬だっていってんだよ」

アヤーチュまでの道々は妙に静かだった。勝ったチッタディーニだったが、喜び勇んで帰る感じにはならない。大将のナブリオの口が重かったからだ。それが、ふと始めた。

「いや、ジュゼッペ兄、さっきのこと気にしてんのか」

「気にしているのは、ナブリオ、おまえだろう」

「それじゃあ、兄貴は、まったく気にしてないってのかよ」

「そりゃあ、気にするよ。なんせフランスの犬だからな」

面罵の意味は子供でもわかる。フランス人はコルシカでは嫌われていた。憎まれてさえいた。それなのに誰もフランス人を無視できない。フランス人はコルシカの支配者だからだ。

西地中海でサルデーニャ島の北に位置するコルシカ島では、その地勢から太古より外来の征服者が絶えなかった。古代にはギリシャ人、フェニキア人、ローマ人、中世にはイタリア人で、まずトスカナのピサ人、次にリグリアのジェノヴァ人が来た。一五六二年からはジェノヴァ共和国に統治されて、それが長く続いていた。変化は一七二九年、悠久の歴史からすれば、ごくごく最近の話だ。

後に「四十年戦争」と呼ばれる戦いが始まった。水面下で長く胎動してきた感情が一気に表に現れたというべきか、それはジェノヴァ共和国の支配に抗する、コルシカの独立運動だった。

一七三五年にはコルシカ独立宣言が打ち上げられた。闘争から生まれ出た指導者が、パスクワーレ・パオリだった。一七五五年に「国民の将軍」に就任、一七五六年に決定的な勝利を収めると、パオリは独立政府を樹立した。先進的な国民主権を唱えるコルシカ憲法を制定、コルチに首都を定め、独自の軍隊、独自の裁判、独自の財政、独自の貨幣まで整えていった。ジェノヴァ共和国も引かず、二重支配の状態だったが、それも徐々にパオリの独立政府のほうが力を増していくようになった。

かかる流れを変えた、もしくは引き戻したのは、一七六八年五月十五日のヴェルサイユ条約だった。ジェノヴァ共和国とフランス王国の間で結ばれた条約で、前者は後者に二百万リーヴルでコルシカ島を売り渡した。パオリ一党の攻勢に辟易し、こんなに手を焼かされるなら、もうコルシカ島などいらない、換金してしまえという理屈だ。

ブルボン朝のフランスは、いうまでもなく欧州最大の勢力である。それがヴェルサイユ条約を機に自らの新しい領土を確保するとして、コルシカに大々的に派兵したのだ。

パオリも抗戦に乗り出した。一七六八年十月八日に行われたボルゴの戦いこそ勝ちを収めたが、そのことでフランスの外務大臣ショワズール公爵は本気になった。さらに三万を派兵して、翌一七六九年五月八日に迎えたのが、「ポンテ・ヌオヴォの戦い」だった。コルシカでは「ポンテ・ノーウの戦い」と呼ばれるが、いずれにせよ、これが独立運動の墓碑銘となった。

フランス軍は大勝した。六月のうちにパオリはコルシカ島を脱出、いったんイタリア本土に渡ってから、イギリスに亡命した。今から十年ほど前の話である。

潮の匂いが鼻に届いた。海辺の道は思いがけないくらいに暗い。アヤーチュへの帰りは西側が山になるからだ。日暮れが深くなるほどに、峰々の影も、重く、長く、暗くのしかかる。ボナパルテ兄弟も、他の少年たちも、また口数少なくなった。黙々と歩き続けて、あっという間にアヤーチュの城門がみえるところまで来たが、その手前に幅広な三角の木が立っていた。

見事な太枝を横に大きく、それこそ左右に腕を広げているかにみえる古木だが、その事件自体は四年前の話で、まだはっきりと覚えている。異様な光景として、子供心にも忘れられない。

ひどく暗い影が、そのときは枝々に揺れていた。遠目には細長い形をした奇妙なくらいに大きな果実が、鈴なりになっているようにみえた。が、近くまで寄れば、二本の手と二本の足を生やして、人間が吊るし首にされていた。ダラリと脱力した死体が、無残に曝されていたのだ。

コルシカ独立の火は消えたわけではなかった。全島に繁るマキに隠れながら、抵抗運動は続いた。

いつか必ずパオリは戻る、とも信じられていた。一七七四年には、そのときが来たとも叫ばれた。その年の五月十日にフランス王ルイ十五世が崩御し、ルイ十六世が新たに即位したが、まだ十九歳の若者であれば体制の揺らぎは避けられない。その隙を突くと、多くの者が疑わなかったのだ。

各地で蜂起が相次いだ。が、パオリは戻らなかった。フランス軍は変わらず圧倒的であり、蜂起はことごとく鎮圧された。のみならず、マキを焼き払いながらの残党狩りまで行われた。コルシカ中の木という木で繰り返された絞首刑が、捕らえられた叛徒の末路というわけだった。

「けど、もう行こう」

と、ナブリオは呼びかけた。アヤーチュの城門を潜れば、あとは大通りを急ぐのみだ。馬車一台の幅を置いて、石造りの家々が左右に迫り、市街地こそ昼間から薄暗かったが、かわりに窓々の明かりがある。もとより狭い城塞の内であり、さほどの距離が残っているわけではない。

チッタディーニの少年たちは、それぞれの戸口で別れた。数分とかからずボナパルテ兄弟だけになってしまう。四階建ての家があるマレルバ通りはアヤーチュの南側、つまりは城門の反対側だ。

嫌な気分は家に帰る前に振り払いたい。兄と二人になると、ナブリオは唐突ながら声を上げた。

「俺たちはフランスの犬なんかじゃない。それどころか、父さんはフランス人と戦ったんだぞ」

一七六八年に始まる戦争の話である。兄弟の父親は名前をカルロ・マリア・ボナパルテといったが、これがパオリと一緒に戦った独立運動の闘士、もっといえばパオリの側近のひとりだった。仲間の兵士を率いて、ネッビオ、バティゴ、モンテ・ボルゴと転戦した。ああ、ジュゼッペ兄は覚えてるだろ。

「覚えてないよ。まだ二歳にもなっていなかったんだ」

「噓だ。忘れられるはずがない。俺が聞いた分には、ものすごい冒険だ」

それは一七六九年五月八日の大敗の後だった。カルロ・マリアはコルチまで来ていた妻と息子を連れて、背後のロトンド山に逃れた。三人で山を越え、下山にかかってはリアモネ河の急流に流されそうになりながら、ようやく五月二十五日にアヤーチュに落ち延びたのだ。

二歳にもならないジュゼッペは小さな手を引かれ、ナブリオはといえば、そのとき母親のお腹にいた。妻レティツィアが身重だったために、カルロ・マリアは仕えてきた指導者と一緒に船に乗って、イギリスに亡命するわけにはいかなかったのだ。

「父さんは最後までフランスと戦った。コルシカのために戦った。それは噓だなんていわせない」

「それはそうだけど、しかし、その父さんが今じゃあ……」

いいかけて、ジュゼッペは言葉を吞んだ。マレルバ通りに到着していた。やはり建物が屹立する沿道に一本の道が通じ、彼方の小さな空に大きな海の気配がある。マレルバ通りに間違いないが、いつもと違うのは、そこに思わず息を吞むほど大きな影が立つことだった。

すらりとした長身で、まだ影ながら見栄えがした。それなのに今にも動き出しそうな軽やかさがある。陽気な笑みが透けてみえる。朗らかな声まで聞こえてきそうだ。いや、実際に聞こえてきた。

「ジュゼッペ、ナブリオ、帰ってきたね」

ボナパルテ兄弟は二人ながら驚いた顔になった。マレルバ通りで子供たちの帰宅を迎えたのは、件の父親カルロ・マリア・ボナパルテだった。

-

<続きは本編でお楽しみください>