『猫はときどき旅に出る』高橋三千綱

定価:1,700円(本体)+税 2月26日発売

青春と読書3月号

巻頭対談

高橋三千綱『猫はときどき旅に出る』

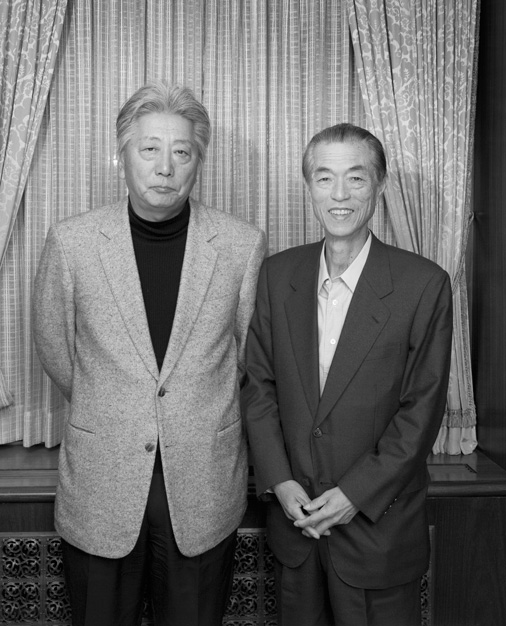

高橋三千綱×伊集院 静

〝無頼〟という生き方

高橋三千綱さんの新刊『猫はときどき旅に出る』は、最初の作品発表から十余年かけて完成した連作小説集です。高橋さんご自身を思わせる主人公の作家・楠三十郎が南極の氷でオンザロックを飲みたいと思い立って南極旅行に出かける第一部「南極半島は夏」(「すばる」二〇〇一年十二月号掲載)、南極で見たペンギンの姿、アメリカ大陸縦断の講演旅行、友人の妻の殺害事件……が断片的に語られる第二部「ペンギンの後ろ姿」(同二〇〇三年十二月号)、そして、ニューヨークを舞台に、部屋に侵入してきた男をスタンガンで撃退した「タカコ」の飼っている猫をめぐる第三部「野良猫のニューヨーク」(同二〇一二年九月号)。三作いずれにも、時系列的な流れとは無関係に、偶然出会った女優と温泉に行く話や、作家だった三十郎の父親の話など、さまざまな記憶が挿入されている。そこかしこに高橋さんの「記憶」が嵌め込まれたこの連作には、自伝的な色合いも込められている。長年高橋さんと交流のある伊集院静さんが、作品に描かれている虚実の世界に鋭く迫っていきます。

これは猫の話ではない

はめ絵としての人物造形

"無頼"の新解釈

"同じもの"を見ることの大切さ

構成=増子信一/撮影=小池 守

※「青春と読書」3月号より転載

たかはし・みちつな●作家。1948年大阪府生まれ。著書に『退屈しのぎ』(群像新人賞)『九月の空』(芥川賞)『少年期』『卒業』『花言葉 愛の劇場42章』『空の剣 男谷精一郎の孤独』『素浪人心得 自由で愉快な孤高の男の生き方』等多数。

いじゅういん・しずか●作家。1950年山口県生まれ。著書に『乳房』(吉川英治文学新人賞)『受け月』(直木賞)『機関車先生』(柴田錬三郎賞)『ごろごろ』(吉川英治文学賞)『大人の流儀』『いねむり先生』『伊集院静の「贈る言葉」』等多数。