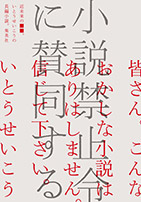

いとうせいこう『小説禁止令に賛同する』

「抑圧のなかでもし希望があるとしたら、

それは内面だけは明け渡さないということじゃないですか」

定価:1,400円(本体)+税 2月5日発売

装幀:水戸部功

〈著者プロフィール〉

〈著者プロフィール〉

1961年、東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。編集者を経て、作家、クリエーターとして、活字・音楽・舞台など、多方面で活躍。著書に小説『ノーライフキング』『想像ラジオ』(第35回野間文芸新人賞受賞)『存在しない小説』『鼻に挟み撃ち』『我々の恋愛』『どんぶらこ』、エッセイ集『ボタニカル・ライフ』(第15回講談社エッセイ賞受賞)、『「国境なき医師団」を見に行く』、「文芸漫談」を活字化した奥泉光との共著『小説の聖典』『世界文学は面白い。』『漱石漫談』などがある。

僕はなぜ小説を書くのか?

いとうせいこうインタビュー

写真:三山エリ

■随筆を書くつもりがこうなった

──『小説禁止令に賛同する』は、表題からもすでに書き手の企みが感じられます。たくさんの要素が盛り込まれ、一筋縄ではいかない印象です。舞台は2036年の、日本ではなく東端列島と呼ばれる国です。どうやら「小説禁止令」が施行されていて、七十五歳の語り手「わたし」はそれに賛成する人物です。そして、反小説について弁舌を振るい、随筆を書きます。まずこのアイデアの元を教えてください。

いとう 長いブランクのあとで2013年に『想像ラジオ』という小説を書き、矢継ぎ早に『鼻に挟み撃ち』や『我々の恋愛』などを発表したことで、自分がフィクションを書くことに疲れちゃった時期があったんです。そんなとき、白川静の「興(きょう)」という概念を思い出しました。古代の歌はいわば自然に対する宗教的な感情が湧いてくる際に詠まれるという考えで、興は枕詞に似た機能を持つ。だったら、かすかな興が生じることだけを随筆に書きたいと考えたんです。それと、とりわけ日本の小説において随筆と小説の境はどこにあるのかにも長く興味があった。それで小説が発生する手前のぎりぎりのところの随筆を書きたいと思ったのが、最初でしたね。

──しかしながら『小説禁止令に賛同する』自体は、小説の形式をとっていますね?

いとう そうなんです。随筆について考え続けていたら、結局小説になっちゃった。主人公が暦の話をけっこうしているのは、白川さんの「興」の余韻が残っているからです。もうひとつ考えていたのは、『鼻に挟み撃ち』でも書いたことですが、いまは「戦後」ではなく「戦前」であるという時代状況についてです。これから戦争が、どんなかたちかはともかく起きるのではないか。物書きの倫理として、すこし先の未来から現在を歴史的に検証したときに、作家が何を考えていたかのひとつの答えを用意しておきたい。それがこの作品になりました。

──その問題意識を随筆か評論で書いてもよかったが、結局小説になったと。

いとう 僕はたぶん、大岡昇平や後藤明生といった戦後の作家の小説のことを、これまで感覚としてはよくわかっていなかったんです。彼らは、民衆が戦前には戦争だ戦争だと浮かれ、いざ敗戦を迎えればこんどは急に価値観を変えて、民主主義だ民主主義だ、幸福だ幸福だと言い始めたのを目撃した。そしてこの無責任さや変わり身の早さに対して、皮肉めいた文章も多く残していますよね。僕はいじわるな目線だなと思っていたけれど、現代の人にも共通する、この健忘症のような無責任さがいやだったんだなと、身にしみてわかった。そりゃ皮肉も言いたくなっただろうと。それで大岡や後藤たち戦後作家への共感の気持ちをこめて、小説を書いたんです。

──変わり身の早さ、それが主人公の「わたし」の変節として描かれているわけですか? かつて小説家だった彼は、2020年代初頭に起きた領土紛争と前後して投獄され、「小説禁止令」に追従するように小説の実のなさを説きます。

いとう いや、主人公は変われない人間です。20年代に起きたアジア戦争のあと、この国は民主主義ではなくて、なにか今以上に抑圧的な政権下に置かれるんですね。主人公はその体制にとっての危険分子として独房に入れられる。しかし抑圧のなかでもし希望があるとしたら、それは内面だけは明け渡さないということじゃないですか。彼が書くものが、一見、小説批判に見えて、やっぱり小説への愛であることは、すぐにわかる。彼の書くものを検閲する体制側にもそれはバレバレです。

──検閲者の存在は、文章がところどころ伏字になっていることからわかります。でもそうとうへんな検閲ですね。まるでAIがやったような。

いとう 江藤淳は、GHQが占領下の日本でどんな検閲を行なっていたかを検証していますが、僕の考えでは、かつて受けたような徹底的な検閲をこれからの日本は受けないと思うんです。もうこいつらはいいやと、おざなりにされるというか。例えば主人公は、「日本」と書く際の「日」も「本」も使えなくされていますが、そうした機械的な伏字以外は、わりとものが言えている。筆が滑ったみたいなふうに、社会状況や、自分が受けた拷問などをちょろちょろと明かすことができていますよね。それは、検閲の価値もないとみなされているから。

──日本固有の価値観や文化をまずは徹底的に崩壊させなければ服従させられないから、アメリカは必死に検閲したと、江藤は結論しました。いわば他者として認めていたと。

いとう そう。しかしここでは、中国を中心とした「亜細亜連合」に、日本は検閲すら必要ないと思われている。検閲すべき対象でもない我々、というものの絶望感。僕にとって、来たる戦後の日本像はこういうものです。

──ひじょうにアイロニカルな様相です。

いとう 主人公は本心を偽ってものを書きますが、検閲者にはお見通しで、主人公はそれもわかって内情を綴る。処罰されて、足を負傷していることも検閲から漏れて伝わってくる。鏡を立てあうような、こうしたびみょうな力学を描くのは、とても難しいことでした。

──この小説でもうひとつユニークな設定が、アジア戦争とほぼ同時期に原子力発電所の連続事故が起き、西日本が居住できないレベルになったというものです。

いとう 作中にはあまり明確に書きませんでしたが、設定としては汚染の度合いはひどく、近づくのもはばかられる状況です。周囲の体制側の人間は防護服を着ているが、主人公はそれさえも与えられていません。相当なディストピアです。

──主人公は一種の棄民なんですね。

いとう 周辺国は移民として受け入れる限界も感じている。それで収容所が建てられているわけです。それと、かつて原子力開発は、科学は発展する一途であり引き返す必要はないという、例えば吉本隆明に象徴される科学信奉とともにあったと思います。しかし、最近になっても「もんじゅ」にじつは液体ナトリウムを抜く穴さえなく、廃炉の可能性など考えもせずに推進されたとわかった。杜撰もいいところでしょう。たまたま経済発展したから、「すごい、日本人」と浮かれていられたけれど、全部でたらめで運だけでやってきた。それをきちんと反省して、運頼みではないべつの道に進まなければこうなっちゃうかもよという、僕なりの予想図です。

■目指していたのは、18世紀の西欧小説

──そんな非常事態ながら、「わたし」が書いているのは、小説にまつわるさまざまな情報であり、理論です。とうぜんそこには過去の小説作品からの引用も含まれます。なぜ小説についてこだわるのでしょうか。

いとう この人は、「小説禁止令」を人類にとって重要な法と考えています。それは小説を大きなものだと考えているからですね。それで手間と時間をかけて何かを書いている。しかし検閲官にとってどうか、体制側にとってどうかは、またべつの問題です。

──芸術一般が禁止されている可能性の方が大きい。しかしこの主人公の人生にとって小説はすべてなので、小説のことしか考えられない?

いとう ですね。彼はじつは戦前に、ある意外な人の手で牢獄に入れられたわけです。これには参照した事例があって、京大俳句事件と呼ばれるもの。金子兜太さんからもいろいろ当時の雰囲気を伺ったのですが、前衛俳句を作っていただけの人間が治安維持法違反で引っ張られた事件です。前衛であることが政治的とみなされる事態にすごく興味があって。ちなみにこの作品に登場人物として出てくる渡部直己さんも、「俺もちょうどいま京大俳句事件のことを調べている」と言っていましたね。

僕は、最初、主人公がカモノハシの生体の研究者で、それについて書いているのでもいいと思っていたんです。でも、18世紀のヨーロッパのいくつかの作品が頭に浮かんで、小説をテーマにした。具体的には、ディドロやヴォルテール、イギリスであればローレンス・スターンなどが書いた、近代小説以前のテキストですが、ああいうものをまねてみたくなったんですよ。例えばヴォルテールの『カンディード』は、風刺であり批評でありコントであるような作品です。ラルフ博士の書いたものの翻訳とあるけれど、もちろんヴォルテールの手によります。語り手もなんだか一定の存在ではない。随筆と小説が区別されずにあるんですよね。つまり18世紀までさかのぼれば、自由な、随筆でも小説でも私小説でもないやり方が見つかるんじゃないかという、僕の結論だったんです。

──じつは、『小説禁止令に賛同する』を読んでいて、18世紀に書かれたデフォーの『ペストの記憶』を連想していました。1660年代のロンドンにペストが流行するさまを、実際には当時5歳ほどだったデフォーが、のちに記録書を漁り、架空の青年を語り手に、臨場感たっぷりのルポ風に書いたものです。またイギリスという国家の統治が黎明期なので、国家と民衆とペストの三つ巴が描かれ、政治学も入ってくる。ハイパーテキストです。

いとう 目指していたのは、まさにそれ。ディドロには『ブーガンヴィル航海記補遺』という作品があって、これはブーガンヴィルという人の航海記録をディドロが2次利用して、勝手に「補遺」にしたものなのね。いまのアニメの2次創作みたいに、著作権の観念もなにもない。ディドロにも、自分が作者だという自覚があったかどうかは不明。紀行文とフィクションの合間を縫っていく、ジャンル超越的なダイナミズムがおもしろい。ミラン・クンデラはディドロの『宿命論者ジャックとその主人』という作品が好きで、僕はクンデラが好きだから読んでみたんだよね。そしたらやっぱりおもしろかった。僕もこんなものが書けたら最高だと思いました。うまく書けているかはわからないけど。

──ただ、『小説禁止令に賛同する』は喜劇的な明るさより、アイロニーのほうが強いですね。

いとう そうね、なぜか『地下室の手記』みたいになっちゃった。『地下室の手記』と18世紀小説がまじりあった感じかな。そうしたら、価値のないものが弾圧されるという京大俳句事件の状態になっていきました。

──作中「わたし」は小説を評し、馬琴、漱石『行人』、中上健次『地の果て 至上の時』などを俎上に載せます。詳細は未読の方のために避けますが、その小説観とは、小説は読者がいてはじめて生成される、小説が存在し得るのは読者がいるからだというものです。思えばいとうさんの『存在しない小説』も、作者がいくら抑圧しても読者は立ち上がるという構造を示したものでした。テーマを継承しているのですか?

いとう 作者と読者の相関についてはずっと関心があります。そもそも私小説はそれなしには成立しない。後藤明生や大江健三郎といった、僕が尊敬する作家には「私小説期」とでも呼びたい時期があります。私小説の要素を使いながら、私小説の向こう側にまで行くようなことをずっとしている。例えば『小説禁止令に賛同する』にも、僕、いとうせいこうの体験らしいものが書かれます。でも必ずうそがまじっている。私的な体験をどうパズルのように使うか。そもそも18世紀的なジャンルの混交をやろうとしているので、たんなる私小説にはなりようがないわけです。

──私小説と随筆のきわを書くという実験のために、エピソードを使ってみたという感覚ですか?

いとう そうです。

■小説は毒であってほしい

──もうすこし、「わたし」について教えてください。彼は収監される前にも、『編み物入門』という著作をものしていました。意外にも名に反して手編みセーターの本ではなくて(笑)、文学理論の本だったらしい。

いとう 小説を作者の意図などといったものから切り離して、徹底的にテクスト論的に読むスタイルの本です。メタフィクション的に小説を解剖するといってもいい。ところが、「わたし」は、自分が独房で書いているものをメタフィクションだとは考えていません。実際に、そうはしてない。これ自体はメタフィクションではないんです。メタフィクションや、私小説と評論の違いについて長年研究している男の、実直な書きものとなっています。「わたし」には明確な読者がいます。それが検閲官です。彼の目を欺かなければならないという意識ははっきりある。この監視のなか、メタフィクションを自分でも書いてやろうという気など起きない。

──素朴な質問ですが、このいとうさんの小説自体を、読者が正しく読解できないのではないかという不安はありませんでしたか?

いとう 正しくというか、僕が考えて書いたようには読まれない可能性は高いけど、でも、始めたからにはやらざるを得なくなったというのが正直なところ。すごく面倒くさかった(笑)。カタカナが一切出てこないのも、現在形しか使っていないのも、自分で自分にかけたウリポの言葉遊びのようなカセです。「わたし」が言論弾圧されている状況を、自分が先取りして体験した。僕自身が検閲者になったというべきかな。

──現在形しかないというのは、読んでいて気づきますが、それほど違和感はなかったです。

いとう いや、現在形でだけ書く小説のドラマチックじゃなさって、本当につらかったですよ。だしのないお味噌汁みたいになっちゃう。過去形こそが、小説においてムードの甘さを作り出すんだとはっきり理解しましたね。自分にとってチャレンジングでした。

──政治小説でありながら、メタフィクション論にもなっていて、文体実験も同時に行われている? 本当なら何作かに分けてもいいほどのテーマが絡み合っています。

いとう そうなんだよね。これ、原稿用紙で230枚ぐらいなんだけど、情報量はけっこうすごいと思います。よくこんなに入ってるなと自分でも思ってて。ジャンル混交的なものだから可能だったのかもしれません。ふつうのフィクションは書きたくないというのが、最初のモチベーションだったから、カセをかけたうえで小説にどう落とし込むかが重要でした。でもやっぱりこの小説は、結局は政治小説ですよ。

──怪物的な作品です。理解のしづらさも、あらかじめ組み込まれている。ただし、物事はシングルイシューではないし、わかりやすい答えを求めてはいけないということ自体が小説のテーマなので、そう簡単に理解されてたまるかといういとうさんの企みも見える。

いとう ありがたいことに、何が書いてあるかわからないけれど、何だかおもしろいから興奮して読んじゃったという感想を、ダンスをやっている女の子からもらったんです。熱に浮かされて、「わたし」も僕もこれを書いている。そのグルーヴみたいものが伝わったなら最高ですよ。フォーサイスのダンス的のようなものでありたいから。

一般的に、日本でいい小説とされるのは、すーっと胸に沁みる情緒があり、寂しさが一抹残るようなものだと思います。でも僕にとってそれは、べつにどうでもいいし、僕よりもっとうまく書ける人がいっぱいいる。だったら、自分がおもしろいと思うものを常に書きたい。カタカナが使えないと本当に書くことは難しいんだなと実感しましたね。僕はこの小説を書いている間、べつの仕事のエッセイでも、催眠術みたいに自己検閲が起きて不自由な文を書いていた気がします。

ひょっとしたら、これまで気づいてないだけで、自分はマゾヒスティックなのかもしれないとこのごろ思うようになりました(笑)。なんでこんな大変なことを自発的にやらなきゃいけないんだろうと思って。僕、このところ書いているもの、全部暗いですよね。『どんぶらこ』とか。小説と向かい合うと、この時代状況でうきうきと能天気なことを書いてはいられないという一面が出てくるし。毒や皮肉をにじませたいというモードなのかもしれません。

■人間の知性を信じるということ

──やはり本書でもっとも大事なテーマは検閲でしょうか。それに従うにせよ反抗するにせよ、検閲というのは形式が内容を抑圧するという装置ですから。私小説・ウリポ・メタフィクション・18世紀的ジャンル横断といった形式の項目と、政治批判・花鳥風月・小説の読解・検閲者との駆け引きといった内容の項目が、順列組み合わせ的にさまざまなかたちをとって表出している。

いとう どう書きたいかという意識が全部ここに入っちゃったので、それでちょっとへんに複雑な小説らしくない小説、ある意味では小説そのものになったんだと思います。

──もうひとつだけ。この小説では1章ずつが、「わたし」の連載の1回分というかたちになっています。そして章の終わりに必ず、「軽度処置、中度処罰、投与量加増」とか、「精神鑑定請求」とか、最後には「八十六号集合墓地埋葬」とあります。これはつまり、「わたし」は検閲者という読者を確かに得ていて、彼がそのつど内容から処罰事項を判断し、最後になって1冊にまとめたのだと考えていいのでしょうか。

いとう なかに、声帯を失っているという記述があって、おそらく「わたし」は拷問を受けているんです。それで足も悪くした。意外とひょうひょうと文学論をぶったり、随筆風のことを書いているように見える「わたし」も、背負っているものは大きいのだと思います。でも唯一の救いは、自分の書くものに、いちおうひとりだけでも読者がいたということ。それが検閲者であり、作中に出てくる梁(りゃん)さんなんですね、たぶん。検閲者は、自分が読者であるという認識もなく、たんに放置し、たまに気まぐれに読んで処罰を与えただけかもしれませんが。

僕は、自分で、「八十六号集合墓地埋葬」と書いたとき、ふっと笑ってしまいました。そりゃここまで書いたら処刑されちゃうよなという気持ちになって。まさか最初はこんなことになるとは思っていなかった。このときはじめて、自分の中の筆者と検閲者の立場が統一されたんです。

──「わたし」はどうやら、『月宮殿暴走』という中国の女傑が登場人物の、閻連科ばりの小説を自作してしまうんですね。それで処罰されると。

いとう 閻連科の『人民に奉仕する』は、作中作のイメージソースのひとつでした。小説への愛を小説のなかで叫んで死んでいくんだから、まあブラックなコントの終わり、ブラックジョークみたいで、書いていて楽しいのはここだけでした。じつはあれに落ち着くまで、いくつか終わり方のパターンがあったんですよ。けっこう終わりかたには悩んだ。もっと前にバサッと終わるのも、この後日談をべつの人物が書いているパートを増やしたこともあった。彼の略歴が書かれるというものも。でも最終的にここが落としどころになりました。イメージとしては、文書の束が資料としてまとめて紙ばさみに挟まれて、暗い倉庫のどこかの引き出しにポンと入れられたという感じです。

──終わりかたによって、全体がメタフィクションになってしまうかどうかの問題も発生してきますし。

いとう 「わたし」という人物だけで成立しているかのように書くことを選択したので、こうなりました。ただ検閲者の思い入れも漂う形。「わたし」は検閲者という読者をかろうじて得たかもしれないが、これが出版されるかどうかはまったく別問題で。自分でも、小説が出版されて自由に市場に出回るということがいかに幸福なことか、今回、改めて考えることができました。

だから今回、担当の編集者とも造本についてすこしアイデアを話し合ったりしたんですよ。これは出版物です。でも、「八十六号」とだけ呼ばれた「わたし」の書いたものと何か違うのか。ノンブルは洋数字でいいのか、奥付の「大《日本》印刷」は伏字にしなくてもいいのか(笑)。結果的にはあまり無理な仕掛けはしないでおこうということになったのですが。

──驚くべきことに、この『小説禁止令に賛同する』と、『「国境なき医師団」を見に行く』(講談社)というルポルタージュとを、いとうさんはほぼ同時期に並行して書いていらしたそうですね。

いとう 僕はもともとスティーヴ・エリクソンの『リープ・イヤー』という、1988年の実際の大統領選を追ったルポが好きなんです。ルポのはずが、なかにトーマス・ジェファーソンの愛人が登場したりして、フィクションが濃密に混じる。ああいうものをやりたいというあこがれがどこかにあって、『「国境なき医師団」を見に行く』にはフィクションが入りこみ、フィクションである『小説禁止令に賛同する』にはノンフィクションが紛れ込むという、双子の関係のようなことになりました。

『「国境なき」』の取材時は、実際に移民や難民の人たちを見る機会が多かったので、収容者である「わたし」のリアリティは知らないうちにも生まれていると思います。『「国境なき」』はそれでも希望が感じられる呼吸が楽な感じの文章になり、『小説禁止令』は絶望感漂うものになっていますが、僕の世界に対する眼にブレやかわりはないですよ。それは一言でいえば、人間の知性を信じるということだと思います。