一人で足りすぎている女子大学生の友情と恋。綿矢りさ『オーラの発表会』刊行記念インタビュー

人とのコミュニケーションが苦手で、〈一人で足りすぎている〉主人公の海松子(みるこ)は、大学生になり、一人暮らしを始める。新しい環境下で、同級生たちと仲良くなろうと不器用ながら試行錯誤するうちに、幼馴染とイケメン社会人との間で、思いがけず三角関係に陥ってしまい……。

綿矢りささんの新刊は、風変わりな性格の主人公が、彼女をとりまく友人や家族たちと、ちょっと変わった、かつ彼女らしく個性的な関係へと踏み出していく小説です。「このキャラクターを書きたかった」と綿矢さんが語る主人公と物語はどのように生まれたのでしょうか。刊行にあたりお話を伺いました。

聞き手・構成=砂田明子/撮影=神ノ川智早

(「青春と読書」2021年9月号より)

人に興味のない主人公と、人の真似が得意な友達

――同級生が恋愛で悩んでいるなか、海松子は呼吸が止まったらどうしようと悩み、周囲から浮いていく……。個性的なキャラクターはどのように考えられていったのでしょうか。

自分をあまり客観視できない主人公にしたいという思いがありました。今まで、人にどう思われているかを気にするタイプの主人公が多かったので、今回は、友人や周囲に教えられたり指摘されたりして、ようやく自分がつかめてくるような人を主人公にしたいと思ったのが最初です。

――一人でいても平気な海松子ですが、大学のキャンパスで出会った同級生たちと飲み会に行ったり、仲良くしたいという気持ちは持っていますね。

自分を客観視できないぶん、自分に自信があって、人嫌いではないんです。相手に自分の気持ちをうまく伝えられないし、相手の気持ちもわからないしで、仲のいい人はいなかったんですが、決して自分から一人になりたいとか、人を見下しているというタイプではない。機会さえあったら人と仲良くしたいし、人付き合いが苦手なだけで、基本は人が好きなタイプなのかなと。

逆のほうが現代的な造形かもしれませんね。フレンドリーにしゃべったりふるまったりするけど、心のなかでは人と距離を感じている人が、現代では描かれることが多いから。海松子は反対に、とっつきにくそうに見えるけど、しゃべると案外裏がないタイプだと思います。

綿矢りさ『オーラの発表会』 集英社単行本 2021年8月26日発売

――その海松子に、高校時代、唯一近づいてきたのが、女友達の萌音(もね)です。彼女も強烈なキャラで、人の真似がうまいことから、海松子は脳内で〝まね師〟とあだ名をつけています。

主人公とは正反対で、人にどう見られているかをすごく気にするタイプの人ですね。その気持ちが極端で、自分がこうなりたいという人の髪型から化粧から服から靴まで、完璧にコピーするんですが、それも、みんなが憧れるアイドルとかではなく、身近な人を真似する。あまり良くないんですけど、それを堂々とやっているところを書いてみたかった。

最近は、インスタグラムの画像を好きなだけ拡大して服や持ち物のブランド名を見たり、ネットで類似検索もできますよね。昔より物まねの精度を上げられると思ったんです。私自身も、スターの持ち物を特定しているサイトなどをつい見てしまったりするので、気づいたら、萌音がそういう特技の人になっていたという感じです。

―― 萌音は高校時代、海松子の真似をしていました。友達を完コピする萌音は警戒されたり、「あざとい」と嫌われたりもしますが、海松子は「真似だって大切な個性」と、肯定的に受け止めていて、いいコンビだなと感じました。

主人公は人に興味のないタイプなので、人に対して関心や情熱を注ぐ萌音に対して、純粋な驚きや尊敬があるんです。それから萌音の、思ったことをずけずけ言うところが、主人公にとってはちょうどいい。敏感で優しいタイプの人にとっては萌音の発言は耐えられないと思うんですが、主人公くらい鈍い人は素直に受け取ることができるだろうなと。いわゆる仲の良い友人関係とはちょっと違うのかもしれないけれど、いい感じの友人関係だと思います。

―― 二人の会話がいいですよね。けっこうかみ合っていないんですけど(笑)……読んでいて楽しくなりました。

かみ合ってないところで時々理解が深まったり、かみ合わないから、お互いにストレートな表現になっていくのが、書いていて楽しかったです。

これまで書いたなかでいちばん性格のいい男の子

――大学に入った海松子の一人暮らしを決めたのは両親ですが、彼らもまた個性的な人々です。古い家具や調度が配された家、弥生時代の研究者である父、江戸時代の料理を作るのが好きな母。そして大正時代を愛する海松子。古いものへの愛着が強い家族です。

なぜ主人公が、普通の若い女性とはちょっと違う、風変わりな感じになったのかを考えたときに、家族とのつながりが濃く、同世代と深い付き合いのない環境で育ったことが一つにはあるかなと思ったんです。とくにお父さんが変わっていて、その気質を受け継いでいるという設定にしようと。

――海松子が「土」を食べても怒らないお父さん……。

そうなんですよ。普通なら親として注意するけど、どんな味かを知りたい自分が勝るところとか、主人公と性格が似ていると思います。

――そんな海松子に「周りに流されず、一本筋の通ったようなミルちゃんが、良いな」と心を寄せ続けているのが、幼馴染の〝七光殿(ななひかりどの)〟こと、奏樹(そうじゅ)です。彼、めちゃくちゃ好青年ですね。

いい子ですよね。海松子にはもったいないです(笑)。私が書いた男の子のなかでいちばん性格がいいんじゃないかというくらい優しいんだけど、優しすぎて、他の人だったら疲れちゃう。海松子くらい芯が太い、堂々としている女の子のほうが一緒にいやすい男の子かな。

――そしてもう一人、父親の教え子で、イケメン社会人の〝サワクリ兄〟こと諏訪(すわ)さんは海松子にぐいぐい行きますね。

彼は面食いで、綺麗なときの海松子を知っているんですね。海松子は自分の見た目に無頓着で、一人暮らしを始めてからはバーゲンの売れ残りの福袋に入っていた服を着まわしているし、髭も生えてすごいことになっているんですが、高校時代までは母親がプロデュースしていたから完璧だった。彼はその頃を知っているから、磨けば光るとわかっているんです。それから恩師の娘というシチュエーションにもそそられるんじゃないかと。けっこうモテてきた人なので、一筋縄ではいかないような女の人を手に入れたいんでしょうね。

彼女は身体感覚に正直なタイプでもありますね。

――そうですね。人の口臭を嗅いで、その日に食べたものを当てようとするなど、「匂い」に敏感なところもあります。自分がされたら引くと思いますが……。

絶対にイヤですよね(笑)。だけど彼女にとっては興味のあることの一つなのかな。自分の体や五感を探っていって、普通だったら恥ずかしく感じたり、隠しておきたいような生理的欲求に対しても、「こんな機能も備わっていたんや」とか「こんな感覚があるんや」と、純粋に驚く。子どものほうが大人より身体感覚や五感が鋭いところがありますが、海松子も、子どもの頃の感覚をいまだに持っているのかもしれません。

どんな個性も排除しない人間関係の背景にあるもの

――海松子と奏樹と萌音は夏休みに島へ旅行に出かけます。ちょっと不思議な三人旅は島の描写がとにかく美しく、純粋に島に行きたくなりました。綿矢さんの小説には、細部の描写を味わう喜びがあります。

南の島の太陽の熱とか、風の匂いとか、夜の海の怖すぎる感じとか、思い切り自然が書きたくなったので、それらが伝わっていたら嬉しいです。島の場面は、あの年代の学生旅行ってやっぱり特別だと思うので、それを三人にさせたいという思いもありました。

――人の気持ちがよくわからない、まして恋愛感情がよくわからない海松子ですが、男性陣のアプローチによって心も体も変化していき、ついに「オーラ」が鳴らせるようになる。タイトルになっている「オーラ」は、海松子らしい、独自の解釈のものでした。

人間関係の悩みごとが増えすぎてしまって、目には見えない領域まで行っちゃった。実家にいたら親が抑止力になったんでしょうけれど、一人暮らしで止める人もいないので、ひたすら自分と向き合う状態が続いて、自分の体に新たな器官を発見したような気持ちになってしまったんです。

発表会を開いたのは、小説に出てきた人たちが一堂に会する場を作りたかったからです。海松子は、思いつめるほど悩んでいたわけではないけれど、自分が普通とはちょっと違うことはわかっていて、両親が社会になじんでほしいと望んでいることもわかっていた。だからこそ、新生活を始めて、曲りなりにも人間関係を構築したことを実家で表せたらいいなと思ったんです。そこで海松子がみんなに披露するものは、やっぱりちょっと変わったものになったのですが。

――集まった友人たちは、海松子の「オーラ」についてきちんと理解していない。それでも頭ごなしの否定や悪意のない、ゆるやかで優しい関係です。綿矢さんは最近の若い世代の人間関係をどう捉えていらっしゃいますか。

私の学生時代はネット上の付き合いがなかったんですが、今の大学生は、たとえばツイッターで、自分のハンドル名をつけて、その名前や個性でコミュニケーションしますよね。そうした経験によって、どんなキャラでも、それが一つの個性として受け入れられる土壌ができているような気がします。だから主人公も、「こういう人なんや」ということがわかれば、それは個性と受け止められて、排除したり煙たがったりしない雰囲気があるのかなと。たとえば珍しい趣味を持っていても、ヘンだよ、と非難するよりは、むしろ面白がる、みたいな。

一人の寂しさも、一人のラクさも、両方わかる経験をした

――趣味と言えば、海松子の趣味もちょっと珍しく、「凧揚げ」ですね。

凧揚げは私が好きなんです。でも、一人でやるのは勇気が要る。京都の鴨川とか、東京に来てからは多摩川で、時々一人でやっていたんですが、飛んでいる凧を見て「すごい!」と言ってくれる通りがかりの人なんかも、大人が一人でやっているのがわかるとしーんとするんですね。私が気にしすぎなんですが、人目が気になって揚げられない。なんてつまらない性格だろうと自分がイヤになって、一人で堂々と凧を揚げている人を書きたいと思いました。

昔は自分のちょっとひねくれたところを誇大化したような人を書くことが多かったんですが、最近は、自分がこういうふうにふるまえたらいいのにと思う、憧れ要素のある人を主人公にすることが増えてきました。それもパーフェクトな人というよりは、どこか一部分が分厚くできているような人ですね。海松子もそうやって人物造形していきました。

――一人でもつらくない海松子が、少しずつ二人で居ることについて考えを巡らせていく。コロナ禍において人間関係が変化している今、恋愛すること、人と居ることの良さや意義を改めて考えさせられる小説でもありました。

あえて一人がいい、一人が楽しいという人もいますし、私もそういう女の人を書いていた時期もありましたが、コロナで自分の意思とは関係なく人と会えない時間が続くと、誰かと会いたくなってくるという心理的変化が起きた人もいると思います。一方、会社や学校に行かなくなって、ほっとしている人がいるのもわかるんです。対人関係が負担だったことに気づいた人もいるだろうと。そうやって考えると、誰かと会えなくて寂しい気持ちも、一人がラクという気持ちも、両方わかるような経験を、みんなが一気にしたのではないかと思いますね。どちらがいいということではなく、コロナによって人と居ることとか、人との関係性についての理解が深まっていると感じています。

――綿矢さんは以前のインタビューで「さまざまな立場の女の人を書いていきたい」とおっしゃっていました。女性をとりまく環境や考え方は変化していますが、そういった時代性と作品との関係についてはどう考えていらっしゃいますか。

時代の空気や意識を自然に取り入れている面はあるかもしれないのですが、今の時代に対してのアンサーを小説で書こうという気持ちはあまりないですね。とくにこの作品に関しては、海松子というキャラクターを書きたいという気持ちが強かったので、そこを楽しんでいただけたら嬉しいです。

プロフィール

-

綿矢 りさ (わたや・りさ)

1984年、京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞を受賞しデビュー。04年『蹴りたい背中』で芥川龍之介賞受賞。12年『かわいそうだね?』で大江健三郎賞、同年に京都市芸術新人賞、20年『生のみ生のままで』で島清恋愛文学賞受賞。他の著書に『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『オーラの発表会』『嫌いなら呼ぶなよ』など。

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

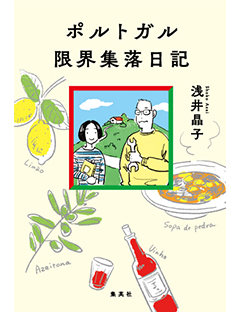

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

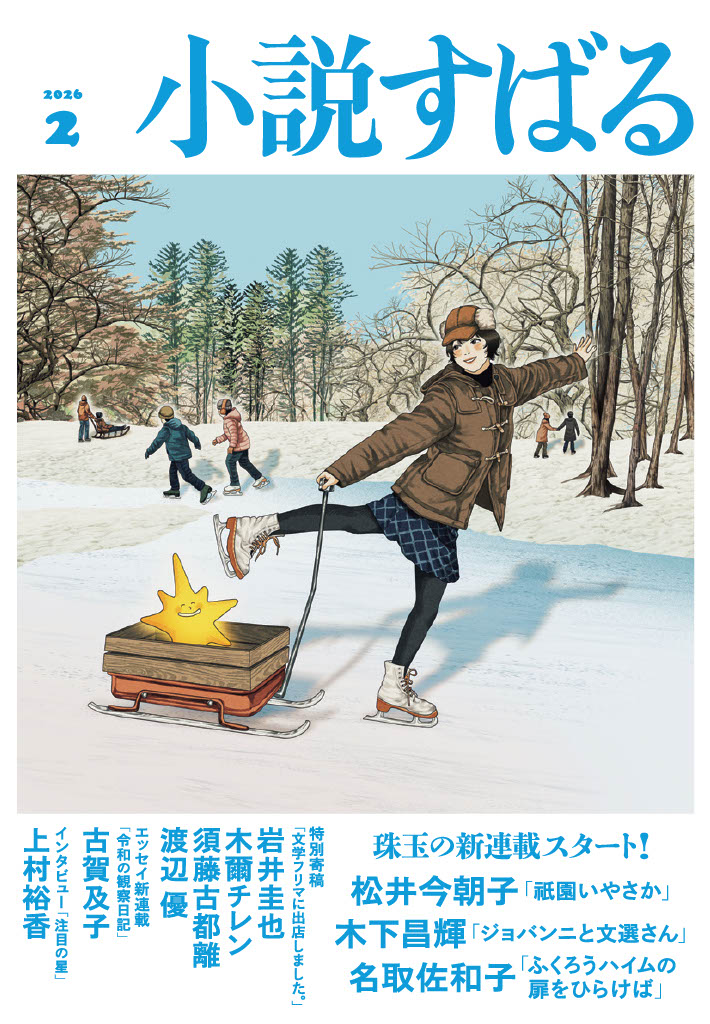

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!