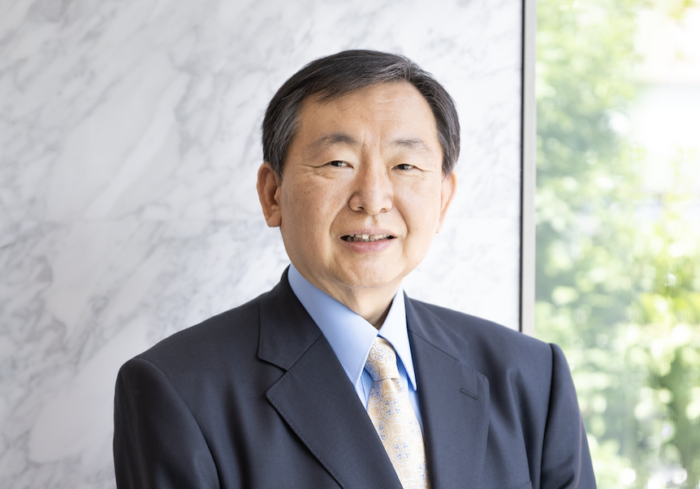

上田秀人『布武の果て』刊行記念インタビュー 「商人の誇りと権力者の驕り」

歴史時代小説界の最前線で縦横無尽な執筆を続け、今年3月、 「百万石の留守居役」シリーズで吉川英治文庫賞を受賞した上田秀人さん。 このたび、本誌連載作『布武の果て』が単行本として刊行されることになりました。 舞台は織田信長上洛の衝撃に揺れる、大坂・堺。 有数の貿易港として自治を貫いてきた堺の商人たちが、 天下布武を期す信長との交渉を通して、「合戦ではない戦い」を繰り広げます。 商人の目から新たな信長像、そして本能寺の変の「真相」を描き出した意欲作。 その創作過程をお聞きしました。

構成/末國善己 撮影/大西二士男

信長モノの新たな挑戦

――遅ればせながら、吉川英治文庫賞のご受賞おめでとうございます。

上田 ありがとうございます。このたびようやく受賞が叶いましたが、7年連続で候補にしていただいたのは私ひとりなんじゃないかと思うんですね。昨年、6回目の候補になって落選したとき、「もう勘弁したって。恥ずかしいから」と周囲に漏らしていたんです、実は(笑)。

――本当ですか?

上田 それもあって、今回はちょうど「百万石の留守居役」シリーズが完結したタイミングでしたので、完結祝いの御祝儀なんだろうなと思って頂戴しました。まだあまり実感もないんですよね。副賞も目録でいただきましたので(笑)。

「要訣」(十七)講談社文庫

――上田さんは複数の文庫書き下ろしシリーズを同時展開させながら、今回刊行される『布武の果て』のような単行本作品も並行して手掛ける、二刀流でいらっしゃいますよね。それぞれどのような位置づけをされているのでしょうか。

上田 まず、文庫書き下ろしは言ってしまえばこぢんまりした芝居小屋なんです。読者さんが一冊にかける2時間なり3時間なり、目の前で繰り広げられるお芝居を夢中になって楽しんでいただければ、もうそれでサッと忘れられたとしても役割は全うできたと思えるといいますか。一方の単行本は、大スクリーンで観る映画のような印象です。ゆっくり読んでもらって、例えば今回の『布武の果て』なら「信長は最期、本能寺でこんなことを思ったんじゃないかなぁ……」とか、自分なりの想像や思いを巡らせながら味わっていただけたらなぁと。

――それぞれ別の楽しみ方を想定して執筆されているわけですね。今ちょうど信長の名前が出ましたが、これまでも上田さんは長編『天主信長』や短編集『本意に非ず』などで織田信長を題材として取り上げてこられました。今回も広い意味では信長モノですが、何か特別な思い入れがあったりするのでしょうか?

上田 功なり名を遂げたのに、天下人になる寸前に裏切りに遭って殺されたというその末路が好きなんですよね。いかにも日本人的な感覚かもしれませんが。あとは、史料が比較的多く残っているので物語を組み立てやすいというのもあります(笑)。『天主信長』を書くにあたって自分なりの信長像を固めるのに3、4年かかったんですが、そこから時間が経ってまたさらに信長像が変化したので、それを『布武の果て』には描きました。

――今作は、堺の納屋衆・今井宗久(彦八郎)の視点で信長を描くという、面白い試みがなされていますよね。

上田 私にとってはある意味、挑戦なんです。実はデビューして間もない頃、担当編集者に「家臣から見た信長を書いてみたい」と話したら、「やめときなさい。過去、それをやろうとした作品は全部失敗してるから。第三者の目から見たヒーローを書くのは邪道です」と言われて。今回初めて信長というヒーローを脇役というか、斜め下くらいから眺めて書いてみたので、それが読者さんに受け入れられるのか、それとも編集者の言葉が正しかったことが証明されるのか、結果が楽しみでもありますね。

――そもそも、なぜ堺商人を視点人物に据えようと考えられたんでしょうか。

上田 堺には謎が多いんですよ。信長に痛い目に遭わされて謀反を起こしたりしたわけでもないのに、いつの間にか歴史から消えてしまっている。あるいは、堺商人だった千利休(宗易)が豊臣秀吉に切腹を命じられた理由もよくわかっていない。以前、「利休が秀吉に捨てられた原因は本能寺の変まで遡れるのではないか」という見立てのもとに短編(「茶人の軍略」)を書いたことがあって、それが頭に残っていたもので、今回も当初は物語の狂言回しを利休にしようかと思っていたんです。

――それがなぜ宗久メインに?

上田 利休の前半生は潰れかけた家の再建などに忙殺されて堺の交易にかかわる余裕などなかったので、物語の前半は活躍させるのが難しいなぁ、と。それで思案した結果、堺の代官として早くから第一線を張っていた今井宗久をメインに据えたという経緯です。

「合戦ではない戦い」の 面白さと難しさ

――上田さんの作品は合戦やチャンバラの場面の迫力が魅力のひとつですが、今回は堺商人たちが主人公ということもあって、交渉戦、謀略戦の面白さにフォーカスされていたのが印象的でした。

上田 歴史時代作家の心得のひとつに「展開に困ったときはチャンバラを書く」というのがありましてね。読者さんに解放感を味わっていただけますし、自分自身も書いていて興奮があるので、昔は遠慮なく人を斬りまくっていたんです。それが、あるとき私の本を読んだ長男に「一冊で二百三十人って、そら斬り過ぎやで」と言われたんです。そんな野鳥の会みたいにカウントせんでもええやんと思いつつ、それ以降、自然と合戦やチャンバラは減りましたね(笑)。

まあ、実際のところは堺商人の視点で物語を動かすと決めたので、合戦シーンを入れるには宗久なり宗易なりを現場に立ち合わせる必要がある。ところが堺商人が合戦に行ったという記録はありませんので、合戦ではなく、その裏側で繰り広げられていた交渉や謀略をメインに描かざるを得なかったというわけです。

――実際に「合戦ではない戦い」を書かれてみていかがでした?

上田 しんどかったですね(笑)。合戦は枚数を稼ぐのが楽なんです。「えいっ!」とか「おりゃっ!」で1行になりますから。その点、交渉戦がメインとなるとどうしても地の文が多くなる。僕は台詞でごまかすタイプの作家なので、とにかく難儀しました。でも、いい勉強になりましたよ。今後、戦国時代を題材にして書く時に、合戦シーンに頼らないで物語を組み立てていけるという自信にもなりましたしね。

――宗久をはじめとした納屋衆の面々による肚の探り合いや、大きな決断へ至る心の揺れ動きは、合戦とは全く違う興奮がありました。そもそも伝統的に堺と結び付きの強かった三好氏から、当初はまだ新興勢力に過ぎなかった信長に得意先を鞍替えすること自体、前代未聞の出来事だったわけですよね。

上田 そうですね。堺は三好のおかげで繁栄した部分もかなりあるので、現地へ足を運んでみると、今でも三好の名残が寺や屋敷跡などにたくさん残っています。まだ三好派が多かった時代に信長が現れ、両天秤に掛けながら趨勢を読み、宗久が天秤を信長に傾けた。その傾け方が商人的に見えるよう腐心しました。信長が今後の堺にどれほどの利をもたらすのか、宗久は商人的な勘と言葉、凄味によって納屋衆の面々を説き伏せたわけですが、これも商人の誇りを胸に秘めた命懸けの戦いだったと考えています。

――やがて信長から茶堂衆に任じられる宗久たちが茶室で展開する密談もスリリングでした。そこで当時の武将たちの懐事情が浮かび上がってくるのも非常に印象的で、キーアイテムになっていたのが鉄砲でしたね。

上田 鉄砲は合戦のありようを変えた当時の最新兵器ですが、一丁が幾らだったのかわかっていないんです。何かの史料に一丁が三〇貫文くらい(現在の価値では約360万円)とありましたが、それは堺商人が誰か武将に売ったときの金額なのか、信長に納入した時の金額なのか判然としないんです。

――その値付けをめぐって、堺商人と信長をはじめとした武将たちのあいだで駆け引きがあったわけですよね。

上田 信長とほかの大名に売る時とでどれくらい価格差があったのかはわからないんですが、まあ、さすがに信長も原価割れの値付けまで要求することはなかったでしょう。ただ、とにかく恐い人なので、堺商人の利益を上乗せしていたとしてもほんの少しだったと思いますね。

鉄砲を撃つには弾や硝石が必要になってくるので、現代の価値に換算すると、一発撃つごとに十文くらい(約1200円)かかったという説もあるようです。もっと言うと、鉄砲は射撃の練習をしないと使いものにならないので、熟練するにはおのずと費用と時間がかかりますよね。長篠の合戦で何千丁もの鉄砲を用意することができた信長は、とんでもなく裕福な武将だったと言えるんじゃないでしょうか。

――鉄砲の値段が高止まりしていたのは、信長が技術流出を防ごうとしたのが理由だったという説も出てきますね。

上田 あれは私の仮説なんです。技術は流出したら終わりです。でも、足軽は襲われて命の危機に瀕したら武器を捨てて逃げますから、戦場に鉄砲が落ちていなかったはずがないんですよね。そうなったときに敵軍が拾った銃を模倣して生産しようとしても不思議ではないんですが、高い技術力がない限りそう簡単にはいかない。その技術力を持っていたのが、国友衆や堺の鉄砲鍛冶たちです。

――信長はその両方を押さえていたわけですよね。

上田 はい。残るは根来の鉄砲です。根来の銃は銃身が長いので命中精度は高かったようですが、信長は一発一発の精度ではなく三千発撃って千発当ればいいという面制圧に主眼を置いていたので、そこそこの性能で大量生産できる堺の鉄砲で充分だったんじゃないかと思うんです。それに堺は、硝石などを販売するシステムも作っていました。そうなったときに、技術流出を防ぎ、ほかの大名が簡単に鉄砲を入手、製造できなくするために、信長は堺をしっかりと押さえておく必要があったのでは、と。

――それこそが、信長が堺を重要視した理由だということですね。

上田 当時、尼崎も堺と肩を並べる良港でしたが、信長は尼崎を捨てて堺に傾注し、結構な庇護を与えています。信長が鉄砲のほかに何を堺に期待したかというと、やはり情報でしょう。信長は天下布武を期して安土に城を築きますが、私は安土と堺の微妙な距離が気になったんです。安土からだと港で言えば敦賀の方が近い。なのに信長は堺を重視した。当時、敦賀に入るのは中国船、堺は南蛮船が中心でした。ここから、信長は南蛮からの情報や文物を入手するために堺を重視したことが見て取れます。

――なるほど。

上田 その後、天下布武を期した信長は西へどんどん版図を拡大していきます。結局、九州に手を伸ばす前に殺されましたが、もし支配していたら博多を拠点にしただろうなと。九州から堺まで潮の流れがよければ二日で行けるようですが、博多に拠点があれば南蛮からの情報が二日も早く手に入るわけです。そうなると相対的に堺の価値が下がる。商人も情報収集が肝ですから、信長が安土城を築いて西へ駒を動かし始めた時点で、その意図は敏感に察知していたはずです。

――かつての尼崎のように堺も切り捨てられるのではないかと。

上田 ただ、それを察知したからといって、商人なので信長に直接歯向かったりはしません。信長の支配からどう逃れられるかを考えるんじゃないかと思ったんです。切り捨てられる恐怖を抱えながらいかに金儲けをするかという、それこそが数多の武将と渡り合ってきた堺商人の矜恃です。そして、その誇りを胸に商人らしい戦い、つまり謀略戦を繰り広げたのではないか─という感じで物語を進めていきましたね。

本能寺の真相と権力を持った人間の様相

――堺商人をメインに据えることで戦国の見え方が変わってきますね。合戦をするにも何しろ金がかかるし、あの時代に生き残ることができたのは、戦費を賄い、家臣を食わせられる武将だけだったんだということを改めて感じました。

上田 戦国時代の家臣は、まともに金を払えない主君は簡単に裏切ります。まあ、最も金払いの良い武将だった信長が最終的に家臣に裏切られているというのが、皮肉と言えば皮肉ですが。

――物語後半の展開は意外性がありました。信長が松永久秀、別所長治、荒木村重らに裏切られ、それがやがて本能寺の変に繫がっていくという。

上田 信長から山ほど金をもらっていたはずの明智光秀が謀反を起こすには、何かそれ以上の利がなければ割に合いませんからね。そこから本能寺の真相というのを考えてみたんです。

――堺商人が辿り着いたその「真相」についてはぜひ本作のクライマックスをお読みいただきたいのですが、そこから浮かび上がってくるのは、権力を持った人間の危うさでした。そして、読みながら現代社会における地政学であったり、今まさにロシアとウクライナのあいだで起こっている事態を想起せざるをえなかったというか……。

上田 物語自体はロシアの侵攻よりもずっと前に書いたものなので、そこを意識したわけではないのですが、権力を持った人間というのは、どうしてもわがままになりますよね。権力に囚われるとそれが人々から貸し与えられたものだということを忘れてしまう。そのことは古今東西、どこだって一緒です。

ヘンな話、身近なところでいえば、すし屋の常連だってそうなんです。「いつもの」だけで注文が通るなんて、一見さんからしてみたらある種の権力、驕りでしょう。それが極大化するとプーチンのようになる。人間が力を持ったときにどれだけ怖い存在になってしまうのか、そのことは書いておきたかったですね。

――現代と直接繫がるテーマを内包した物語だと感じました。ちなみに、今後はどのような作品を準備されているのでしょうか?

上田 まもなく家康モノの新連載が始まります。これは来年の大河ドラマ(『どうする家康』)に合わせたものなので、商魂たっぷりで書くつもりです(笑)。あとは、先ほども申し上げたように、合戦がメインにならないような戦国モノっていうのはいつか書いてみたいですね。

――といいますと?

上田 例えば、合戦にめっぽう弱い武将が主人公の話とか。合戦には負け続けるんだけど、のらりくらり戦国時代を生き残って江戸時代に大名になり、その末裔が明治維新まで続いていくっていうような武将ですね。生き残るので精いっぱいっていう、ちょっと情けない感じのする合戦シーンなんか、面白いんじゃないかと思うんですよね。

――せっかくの合戦シーンなのに、派手でもカッコよくもないと(笑)。

上田 それ以前に、合戦が近づいているのに兵が全然集まらなくて苦労してる場面とかね(笑)。でも、どれだけ無様だったとしても、どうにかこうにか最後まで生き延びた者が本当の勝者なので。今後は江戸時代で石高にして二万石とか三万石とか、それくらいの規模の大名を全部調べて、主人公になり得る武将を探そうと思っています。

「小説すばる」2022年6月号転載

プロフィール

-

上田 秀人 (うえだ・ひでと)

1959年大阪生まれ。大阪歯科大学卒業後、歯科医院を開業。97年「身代わり吉右衛門」で第20回小説CLUB新人賞佳作に入選し、デビュー。2010年『孤闘 立花宗茂』で第16回中山義秀文学賞、14年「奥右筆秘帳」シリーズで第3回歴史時代作家クラブ賞シリーズ賞、22年「百万石の留守居役」シリーズで第7回吉川英治文庫賞を受賞。「勘定吟味役異聞」「辻番奮闘記」ほか、人気シリーズ多数。

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。