『パッキパキ北京』刊行記念対談 綿矢りさ×藤井省三「オンナ寅さん北京をゆく!? 新境地の魅力」

二〇二二年の冬から二三年の春にかけての数ケ月、北京に滞在した綿矢りささんの実体験から生まれた小説『パッキパキ北京』には中国の“今”が詰まっている。主人公は、コロナの時期に北京に単身赴任しいろいろ弱っている夫に乞われて渡航した菖蒲。実際の作者自身よりも、菖蒲はコロナが明けてからの北京を大胆に自在に闊歩する……。

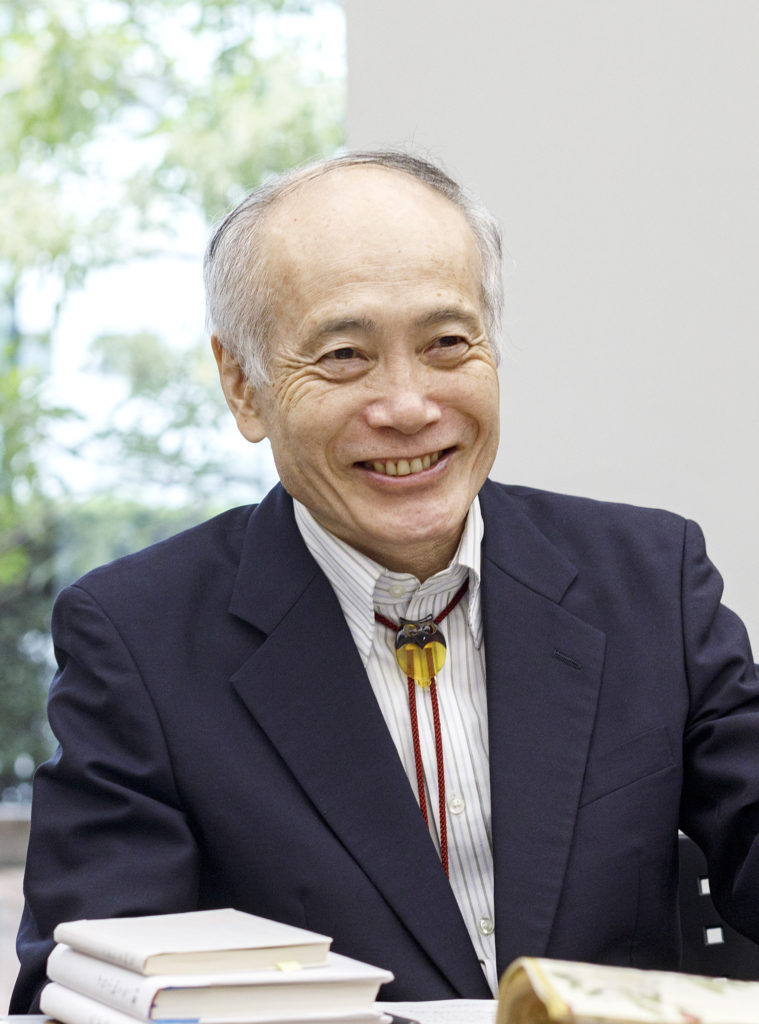

対談のお相手は雑誌掲載時からこの小説に興味を持っていたという、日本を代表する中国文学者・藤井省三さん。綿矢さんの思いもかけない中国との縁や中国文化とのつながりを文芸評論家として紐解いてゆく。

構成/長瀬海 撮影/中野義樹

『蹴りたい背中』からの因縁

綿矢 私が中国に関心を持ったのは割と最近で、三十代の半ばを過ぎてからでした。その頃は中国語に簡体字と繁体字の違いがあることもわかっていなかったんですが、慣れ親しんできた日本の漢字とは形や意味が少しずつ違う簡体字の魅力に惹かれて勉強をするようになったんです。当時はちょうど中国語で書かれたネット小説が日本でも読めるようになり始めた時期で、私もファンの方が翻訳してくださる小説を読むようになり、中国の文化に親しみ始めました。小説だけじゃなくて映画もたくさん観たのですが、なかでも大好きなのが『さらば、わが愛/覇王別姫』です。つい最近も4Kのリマスター版が都内で再上映されたので観に行き、パンフレットを購入したところ、そこに藤井先生の文章が収録されていました。それが中国の歴史を踏まえた解説になっていて、すごくわかりやすくて驚きました。私も昨年の冬から今年の春にかけて実際に北京で暮らし、そのときの体験に基づいた小説を書いたばかりなので、今日はいろいろと教えていただきたいと思います。

藤井 綿矢さんがそこまで中国に関心を持って、中国語の勉強までなさり、小説もお読みになっていたと伺って驚きました。恥ずかしいことに、私は綿矢さんの小説は二十年前に『蹴りたい背中』を読んだきりでした。当時のことを思い返すと、不思議に思ったことが二つあったのを覚えています。一つが小説の主要人物である男子高校生にな川くんの「にな」の漢字です。作中では「にな」は難しい字ということもあって、ずっと平仮名で呼ばれていますよね。漢字を当てると「蜷」なわけでして、虫編に巻く、と書きます。まるで玉虫がくるっと回るような巻いて曲がるイメージで、にな川くんという人物の性格にぴったりでした。漢字からそんなことを連想させる名前の付け方が上手だなぁと思いました。

もう一つは、にな川くんが追いかけているモデルのオリチャンについてです。チャンっていうのは人の名前に親しみを込めてつける接尾語の「ちゃん」ではないのですね。物語の後半、主人公のハツはにな川くんとオリチャンのライブに行くことになるのですが、その場面で「Oli-Chang First Live Tour.」と書かれたチケットが出てくる。Changを中国語のピンイン表記として読みますと「張」の字となりまして中国語圏にルーツを持つ人物が想像されます。また、オリチャンは「ハーフみたいな顔立ち」とハツに表現され、「鼻がツンと高くて彫りの深い顔立ちなのに、目だけが日本人の一重目蓋だったその顔」と描写されてもいる。これだけだと日本人と欧米人の混血のように見えるのですが、Changという名前が中華圏のものだと考えると、もう少し複雑な背景が浮かび上がります。もしかしたら、にな川くんの「にな」が漢字を隠して平仮名になっているのとオリチャンの「チャン」が漢字を連想させるChangになっているのは対句的な発想に基づいているのかな、と思ったりもしました。名前の漢字を巧みに使って小説を組み立てる面白い作者だなぁと当時、感じたのを覚えています。

綿矢 そうですね。確かに、にな川の方は漢字の意味合いを残しながら「にな」の響きを大切にするために平仮名に開きました。その方が私の描きたかった男の子の姿に近づくかなと考えたんです。でもオリチャンに関しては、先生がおっしゃってくださったことはほとんど意識していませんでした。にな川がハマってるのが典型的な可愛いアイドルではなく、おしゃれで外国の雰囲気を身にまとっている人にしたいと思っていました。容姿もアジア人だけど日本人よりはちょっと背が高い人をイメージしてたぐらいで、中華系の人物を想像して書いたわけではありませんでした。なんでこんな設定にしたんだろうって今では思います。当時は中国語も全く勉強していなかったし、日本以外の国にもあまり詳しくなかったですし。

藤井 もしかすると何かの因縁かもしれませんね。その二十年後に『パッキパキ北京』で中国について書くわけですから。

綿矢 そうですよね。あの頃から無意識のうちに中華系の人に惹かれていたのかもしれません。

藤井 名前に注目して『蹴りたい背中』と『パッキパキ北京』を比べて読むのも面白かったです。『パッキパキ北京』はコロナ禍の北京にヒロインの菖蒲さんが移り住み、冒険をする物語です。菖蒲は「アヤメ」とルビが振られていますが、漢字だけ見て私が思い浮かべたのは漢方薬のショウブの根でした。乾燥させると胃薬になることでも知られている薬草です。菖蒲さんは美味しい中国料理が大好きな人物なので、きっと胃も疲れるだろうから、胃を回復させる意味を込めて菖蒲なのかな、と。あるいは、菖蒲さんのお連れ合いが駐在員として先に北京に渡っているわけですが、コロナ禍の北京の環境に馴染めず、ノイローゼ気味になっている。そんな彼を癒す薬という意味もあるのかな、とも思いました。

綿矢 名前を決めるときに中国でも日本でも同じ意味を持つ漢字を使おうと考えたんです。菖蒲は日本語ではアヤメ、中国語ではチャンプーと読みますが、どちらも花を指しますよね。響きもなんだかかわいいし、中国人のお友達ができたときにチャンプーって呼ばれるくだりを書き込もうかなと思ったのですが、結局、そのタイミングがうまく摑めず、書けませんでした。漢方薬のことは知りませんでしたが、確かにそう考えるとぴったりですね。

藤井 菖蒲さんは大変活発で、とても知的な人ですので、そういうヒロインにふさわしい名前だと感じています。

女性版フーテンの寅さんを書く

藤井 先ほど綿矢さんの作品は『蹴りたい背中』で止まっていたと言いましたが、今回の対談のためにいくつか拝読いたしました。『オーラの発表会』、『意識のリボン』、『嫌いなら呼ぶなよ』、それから『生のみ生のままで』。それは豊かな綿矢さんの作品群のほんの一部にすぎませんが、やはり『蹴りたい背中』と繫がっているような気がしました。主人公は常にクラスや職場、あるいは家庭に所属してはいるものの、その所属している状態にどこか辛さを感じている。『オーラの発表会』の海松子は生き辛さではないものの、独特の緊張感を抱えていますよね。

そういう意味では帰属意識というのが綿矢さんのこれまでの一つのテーマだったと言ってもいいのではないか。ですが、今回のヒロイン菖蒲さんはそれとは全く逆で、何かに帰属しているという意識が希薄な人物です。もともと銀座のクラブでホステスとして働き、それなりに活躍していたのですが、今ではその職場とは縁が切れており、繫がっているのは仲の良い後輩が一人だけ。一緒に「女子会」をする仲間もいるみたいですが、決してその関係性に依存しているわけでもない。かなり年上のバツイチの夫との間柄も親密なものではなく、贅沢させてくれるから一緒にいるだけ。子どもが欲しいと言われると拒絶反応を示す。どこかに所属している感覚が菖蒲さんにはほとんどないんじゃないかなって思います。彼女は綿矢文学における新しいヒロイン像と考えてもよろしいでしょうか? それとも私が見逃しているだけで、彼女のような人物は既に登場しているのでしょうか?

綿矢 ここまで根無し草な人物を書いたのは初めてです。私、フーテンの寅さんが好きなんですが、寅次郎の女性版みたいな人を書いてみたいと思っていたんです。家族や結婚にとらわれずにずっと旅をしているような女性を。それで今回、どこにも属していない、それでいて孤独が平気なタイプの女性を主人公にしました。寅さんみたいに人情あふれる優しさは、菖蒲には無さそうですが(笑)。

藤井 腹巻きの似合う寅さんに対して、ミニスカの似合う菖蒲さんというわけですね。

綿矢 はい、そうですね。この社会で女の人が寅さんになるのはやっぱり難しいんです。面白がられるより先に「どこかムリしてるんじゃない?」っていう詮索の目の方が、先に来ちゃう感じがする。でも、そろそろそういう人が現れてもいいかな、と思いました。みんなにダメだあいつは、と言われながらも、どこか羨ましがられたりもする、そんな自由な女性が出てきてもいい頃なんじゃないかなと考えたりもしました。

藤井 菖蒲さんはとても魅力的な女性ですね。私は銀座のクラブとは全くご縁がありませんが、こういう人は職場の人気者になるだろうと思います。そんな彼女が北京を自由自在に闊歩する。中国は少し前まで政治的にもアメリカと覇権を争い、経済的にもすぐにアメリカに追いつくのではないかと言われていました。北京は新しい覇権大国の首都として繁栄していたわけです。ですが、コロナで三年間封鎖され、その動きは止まってしまった。菖蒲さんがやってきて観察しているのは、そんな停滞していた北京なんです。

菖蒲さんの鋭い観察眼がこの作品の魅力の一つですね。「車内で中国の人を見てると、同じアジア人だから日本人と似てるけど、よくよく観察するとやっぱり細部は違うから、元から全然違うよりも間違い探しみたいで面白い」なんて菖蒲さんは言ってます。ヘアスタイル一つとっても、中国人の場合、男女で違いが明確にあるから、そこに性差がはっきりと現れる。中立的なヘアスタイルの多い日本とはそこが違うんだとも言う。逆に外見的な性差はそこくらいにしか現れなくて、冬の着ぶくれファッションは男女ともに同じだとも語っています。私も読みながら、そうそう、そうだよね、なんて頷いておりました。こうした北京の歩き方、感じ方には綿矢さんご自身の経験が投影されているのですか?

綿矢 そうだったら良かったんですが……。本当は私も菖蒲みたいに自由に北京で振る舞いたかったのですが、自分はどちらかというと菖蒲の夫側の気持ちで暮らしていました。つまり、自分が日本人としてどう思われるかをすぐに気にしてしまったり、中国語が通じないのが恥ずかしいからどこかに行くのをやめてしまったり。そんな風にずっと緊張しながら北京をうろうろしていたんです。だからこそ、自由に言語の壁を越えて北京という都市を楽しめる人物を描けたらいいなと思ってこの作品を書きました。

小説から読み解く現代の中国文化

綿矢 北京の街は驚くことばかりでした。街の巨大な建造物のスケールや華々しさはもちろん、住宅街の人の多さやエネルギーにも圧倒されっぱなしでした。たとえば交通に関しては、もう異次元で(笑)。藤井先生も『現代中国文化探検――四つの都市の物語』のまえがきで「ただし車にはくれぐれも気を付けて」と書かれていましたが、スクーターのような電動自転車がすごい勢いで走っていて何度も轢かれそうになりました。ああいった交通事情は中国全体のものなのですか?

藤井 ええ、そもそも中国にはガソリンで走るオートバイを騒音や公害問題のために禁止している都市が多いんですね。そのために電気自転車は二十一世紀になると爆発的に普及しました。『パッキパキ北京』のなかでも菖蒲さんのお連れ合いが的確に説明しているように、電気自転車は免許も要らず、自転車感覚で走れるので誰でも比較的自由に乗れる。だから車を買うほどのお金がない人でも気軽に所有しているわけです。

もともと中国では九〇年代半ばまで、車に乗ることは改革・開放政策による成り上がり資本家や高級官僚の特権でした。中国には指導層優遇の伝統があるためでしょうか、交差点で青信号を歩行者が渡っていても、日本では赤信号で停止するはずの車が停止することなく右折できます。ですから、歩行者が車を心配せずに安全に横断歩道を渡ることが難しいのです。そういう意味では元々車優先社会だったところに、九〇年代末に起こったモータリゼーションのおかげで中産階級の人たちも車を持てるようになった。それに続けて中産階級より下の人たちが、電気自転車に乗り始めました。小説のなかでも菖蒲さんが信号待ちをしているときに、スクーターおじさんが滔々たる車の流れに怒りを爆発させて赤信号を進み、青信号待ちの歩行者にみんな渡れと指示する姿を目撃したと書かれていましたね。あれは車を所有する中産階級以上の人間に対する、庶民たちの怒りなんだと思います。

綿矢 へえー‼ 車へのライバル意識があるなんて全く知りませんでした。あの場面はそういう意味があったのか(笑)。

藤井 日本ですと、車を買うときに車庫証明が必要かと思いますが、中国では車庫証明なしで車をどんどん売ってしまう。その結果、みんな歩道に乗り上げて違法駐車してしまうので、今では歩道を駐車場に転用して料金をとっています。違法駐車よりはいいのでしょうけど、歩道を歩けなくなった歩行者が車道を歩いているのです。

綿矢 そうですよね。大渋滞が起こってると思ったら全部路上の駐車場だったみたいな光景も見かけました。

藤井 あと、歩行者が邪魔だと電気自転車はすぐクラクションをブーブー鳴らすでしょう。コロナ前に私が住んでいた南京でもマンションの前が狭い路地で、隣が幼稚園だったのですが、この路地を電気自転車がバイパス代わりに通行してクラクションを鳴らし続けるものですから、その騒音たるやなかなかのものでした。

綿矢 私、あれが一番驚いたかもしれません。北京にずっと住みたいと思うけど、あの光景が日常になるのは厳しいですね。中国の人ほど反射神経が鍛えられていないから。

藤井 中国人は逃げるよりも慣れろ、と度胸を据えております。しつこくクラクションを鳴らされようとも動じることなく、悠然と歩いていますね。

綿矢 堂々としてるんですよ。小走りとかしないんです、しっかり前を向いて。あれを身につけるまで住めそうにないですね。

藤井 そういうなかで菖蒲さんが勇敢に街を歩いているのはご立派です。怒られてもへこたれないですし。お連れ合いも驚いていましたね、「君は本当にポジティブだな。海外暮らしが向いてるタイプ」だって。

綿矢 めげないのはすごいですよね。私は道路交通事情が怖すぎて、今日はあまりコンディションが良くないなって日には家から出るのにとても勇気が要りました……。

中国の酒と食を堪能する

藤井 『パッキパキ北京』はグルメの描き方もいいですね。庶民の食べるB級グルメから、私も食べたことのない珍しいご馳走までたくさん出てきます。あれらは綿矢さんが北京にいらした頃に実際に味わったものなんですか?

綿矢 そうですね。私が実際に食べたものも多いです。北京ダックを出してくれるお店に行ったら、鴨の部位が全部調理されて出てきたので、脳や首の部分とか含めて全部食べました。できるだけ臓物系には挑戦したのですが、それでも食べられないものはありました。カエルとか羊の眼とか。

藤井 私も大体は食べてきましたが、羊の眼というのは聞いたことがないですね。

綿矢 もしかしたら私が漢字を読み間違えたのかもしれませんが、羊の鍋を提供しているレストランに入ったときに、いろんな羊の部位がメニューであったんです。そこに羊の眼に関する料理があったような気がします。先生のお好きな中華料理はなんですか?

藤井 どれも好きなのですが、北京の料理は蒸留酒の白酒に合うじゃないですか。あれを飲みながら食べるのはいいですね。

綿矢 白酒と言えば、先生のご著書に『魯迅と紹興酒 お酒で読み解く現代中国文化史』というユニークで面白い中国文化論がありますよね。中国の白酒文化を紹介するなかで二鍋頭という北京のお酒について書かれていました。実は今年の三月に北京で講演させてもらったときに、司会の方が「北京のお土産は何がいいと思いますか、北京のみなさん?」って訊いてくれたんですが、挙手された方がこのお酒の名前を挙げたんですね。その途端に会場が笑いの渦に包まれて。私は二鍋頭のことが全然わからないから、何が面白いんだろうってわからなかったんですけれど、北京の人にとってあのお酒はどういうものなんでしょうか?

藤井 中国の白酒で一番有名なのは茅台酒です。一九七二年に日中が国交回復した際に田中角栄と周恩来の両首相が乾杯したお酒としても知られています。茅台酒はサントリーのウイスキーで言えば、山崎級で非常に上等なものだと考えてください。一方、二鍋頭はサントリーレッドほどのクラス。安くて庶民向けのお酒です。度数は昔は六十五度だったんですが、強すぎるし穀類の無駄遣いだと言われたりして現在は五十六度で出荷されています。

綿矢 じゃあ安くて強いお酒を勧められたから、みんな笑ったのかな。ちなみに先生のご本では茅台酒も詳しく紹介されていたので、私もネット通販で買ってみたんです。でも「茅台」で検索するとたくさん出てきて、とりあえず茅台王子酒というのを買って飲みました。普通においしかったけど、最高級はもっと味が良いのかなぁとも思いました。あんなに種類があるものなんですね。

藤井 いえ、茅台酒は商標登録もされていて一種類しかありません。ただ茅台鎮という産地の村にある会社が「茅台〇〇酒」「〇〇茅台酒」と名のつく酒を他にもたくさん作っていたりはします。純正の茅台酒はとても高級なお酒なんでして、ひと瓶五〇〇ccで三万から四万円します。私も最後に自分で買ったのは一九八〇年で、それ以降はほかのお安くてそこそこ美味しい白酒を買っています。北京の二鍋頭もお気に入りの一つです。茅台酒には偽酒も多いので気をつけないといけません。私の酒飲み仲間の中国人教授が茅台酒を下さったことがありますが、彼曰く「これは国営茅台酒工場の副工場長をしている友人から譲ってもらったものなので本物だ」と。工場関係者直売でないと危ない、と慎重に考える人もいるわけです。

綿矢 高い上に偽物まであるなら、素人がネット通販で買うのは危険そうですね。

藤井 容器は円筒型の瀬戸物で蓋が簡単に外せない仕組みになっているんですが、偽酒の業者は細いドリルで容器の側面に穴を開けて注射器で偽酒を注入する、という噂を聞いたこともあります。

綿矢 ひぇー、じゃあ絶対に気づけないですね。

藤井 ええ、だからあまり無理して買わない方が良いかもしれません。工場関係者のお友達を作って回してもらえるのを待ちましょう(笑)。

綿矢 そうですね。私もつてで由緒正しい茅台酒が回ってきたときに飲むようにします(笑)。

魯迅の「阿Q正伝」とはなんだったのか

藤井 先ほど綿矢さんは中国に関心を持たれたのは比較的最近だとおっしゃっていましたが、実は十五年近く前に読売新聞の書評で拙訳の魯迅『故郷/阿Q正伝』を取り上げてくださっています。その書評でこの短編集に共通するのは貧しい友や病気の父を助けられなかったという後悔が滲み出ていることだと書かれていましたよね。今回の『パッキパキ北京』にも魯迅が出てきますが、綿矢さんは魯迅のどこに惹かれたのでしょうか?

綿矢 貧困や衰弱していく人間への厳しさ、でしょうか。人を見る目が魯迅はとても厳しいと思います。冷たくはねのけるんじゃなく、どうしようもない世の中の荒波に削られていく人間の零落、没落を正確に描く強靭さがある。それが個人的にはとても刺さりました。「故郷」や「孔乙己」、あるいは「祝福」といった短編を読んでいると、久しぶりに再会した友人が落ちぶれて、救いようもないぐらいに疲れて傷ついている姿を魯迅が何度も書いていることに気づきます。その書き方が心を揺さぶると言いますか。なぜ魯迅は没落した友人たちに同情しつつも、あんなに厳しい視点で繰り返し彼らの悲劇を書いたのか改めて読み返しても不思議に思います。

藤井 魯迅が生きた時代が大転換期だったからでしょうか。中国では十九世紀半ばから一九二〇年代の末まで全国規模での内戦が続き、欧米や日本の進出・侵略を受けておりました。清朝は世界で最も豊かな国で、世界中の金や銀が集まってきていたのですが、そんな国が崩れてしまう。辛亥革命(一九一一)を経て中華民国が成立し、共和国体制が成熟するまで、六十年余りもの間、混乱が続いた。魯迅の周りには没落した人たちが至るところにいたんですね。

綿矢 魯迅は運よく没落しなかったということでしょうか。

藤井 彼の祖父は魯迅の父を科挙の試験に合格させるために賄賂を送り、それが発覚して死刑判決を受け、執行を延期してもらうために実家の財産をさらにつぎ込みました。彼の父親も不治の病にかかり治療費がかかったので、魯迅の実家も没落してしまいます。

でも、彼は科挙の受験を諦めて、鉱務鉄路学堂という工学系の専門学校に行き、卒業後に公費留学生として日本に渡ることで転機を摑むのです。当初は仙台医学専門学校(現在の東北大学医学部)で医学を学んでいたんですが、一年半で退学して文学へ転じ、三十代末に作家としてデビューします。実家は零落してしまいましたが、彼自身は留学から帰国後には故郷の師範学校の教員や、中華民国成立後には北京政府の教育部(日本の文部科学省に相当)官僚となりました。そして二〇年代末からは専業作家となって、病死するまでの十年間は、上海郊外のマンションで豊かな中産階級の暮らしを送りました。

綿矢 そうなんですね。先生は同書の解説で村上春樹さんの「作者が自分とまったく違う阿Qという人間の姿をぴったりと描ききることによって、そこに魯迅自身の苦しみや哀しみが浮かび上がってくる」という批評を紹介されていました。魯迅と阿Qの距離感というのは、読んでいる間じゅう気になるところだと思います。私は今回、自分と主人公の間に距離のある状態で小説を書きながら、彼女のことが羨ましいと思ったりしたのですが、魯迅はどんな思いで阿Qを描いたのでしょうか。

藤井 『パッキパキ北京』にも阿Qのことが出てきますね。作中では菖蒲さんの夫が「魯迅は当時の中国の民衆の精神構造に危惧を抱いて、阿Qを描くことで衆愚を啓蒙しようとした」と言っております。これは一番主流の中国共産党お勧めの解釈です。伝統的中国人の悪いところを阿Qに集中させて魯迅は批判したというわけですね。

それに対してこんな阿Qの捉え方もあります。あれは一九七九年、私がまだ大学院生で中国に留学したときでした。北京大学で、錢理群(チエン・リーチュン、せん・りぐん、一九三九~)という私より十数歳年上の院生さんに出会いました。専門が同じ魯迅研究でしたので話が盛り上がったのですが、その時に彼が「阿Qは私だ」と言うんです。阿Qに対する一種の共感ですね。一方で国民性批判としての解釈があり、他方に阿Qの弱さ悪さを自己と重ね合わせる読み方がある。魯迅はその両方を見据えていたんじゃないかと私は考えています。

「阿Q正伝」では冒頭で、語り手が阿Qという無名の人の伝記を書くことの難しさについて書いております。そのうち語り手はすーっと消えてしまうのですが、その前に彼は自分の「頭の中に阿Qのお化けでもいるかのようである」と述べています。つまり、語り手は、これから極めて愚かな阿Qの一生を書くのだけれども、その阿Qが自分と一体化していることを表明しているわけです。もちろん語り手=魯迅ではありませんが、そう彼に語らせる魯迅は自らも阿Q的遺伝子を持つことを自覚しながら、劣悪なる阿Qに鞭を打つ。国民性批判と「阿Qは私だ」という自覚とが魯迅の内部で葛藤していたんだろうと思うのです。

綿矢 なるほど。とても腑に落ちました。確かに批判のためだけに書いているにしては阿Qはただ愚かとは言い切れない、非常に個性的な考え方と性格をしていて、人の心に残るような人物になっています。私も単純に愚かな人間とは言い切れないようなところが阿Qにはあると思っていて、その両方の気持ちで魯迅が「阿Q正伝」を書いたと言われれば納得できますね。

中国文学者。専門は現代中国語圏の文学と映画。1952年東京生まれ。著書に『中国語圏文学史』『魯迅と日本文学』『魯迅と世界文学』『村上春樹と魯迅そして中国』、近刊に『21世紀の中国映画』。訳書に莫言『酒国』、李昂『自伝の小説』、魯迅短篇集『故郷/阿Q正伝』『酒楼にて/非攻』、張愛玲短篇集『傾城の恋/封鎖』など多数。

贖罪としての魯迅文学

綿矢 魯迅についてもう一つ伺いたいことがあります。「狂人日記」という作品には兄に食われるという妄想を抱いた主人公が、自分も妹の肉を食べさせられていたんじゃないかと考えてしまう話が出てきますよね。学校的な解釈では、あれは当時の中国における兄による弟の財産の収奪を表しているとされています。でも先生は『魯迅と紹興酒』のなかで、実はよく調べてみると魯迅が「狂人日記」を書く前に実際に中国で食人事件があったことが新聞で報じられているのがわかる、と書かれていました。この話を知り、私は腑に落ちたところがありました。複雑な解釈が無くても、この話は物語としてすごく面白いと思っていたからです。「阿Q正伝」もそうですが、一方で痛烈な社会批判がありつつも、でも、そのメッセージを受け取らなくても物語として十分楽しめるのが魯迅の作品だと思います。藤井先生は「狂人日記」はどのような作品として読まれていますか?

藤井 綿矢さんが言及してくださった魯迅愛読の北京の新聞に掲載された食人に関する新聞記事は四つくらいありまして、どれも家庭内の美談として紹介されているのです。例えば、お嫁さんがお姑さんの病気を治すために自分の肉を切ってスープにして食べさせたとか、良妻が夫を快復させるために腕の肉を切って食べさせたとか、ですね。だから極限状態の飢餓や猟奇的心理から死体の肉を食した、という話ではないんです。

綿矢 市民生活のなかで普通に起きた出来事だったんですね。

藤井 ええ。長幼の序、親孝行、内助の功のような儒教的倫理における美談なのです。それが新聞で三つも四つも同時期に紹介された。魯迅はそれも問題だと考えたのでしょう。人が人を食うという事件は中国の儒教社会、伝統社会の最も悪い部分を象徴的に表していると思い、彼は「狂人日記」を書いたわけです。

ただあの作品も決して中国社会の批判一辺倒で書かれたものではないと思います。綿矢さんがおっしゃったように「狂人日記」は、自分の兄が妹の肉を食べたとか、近所の人もみんな食べているに違いないとか、そういうことを狂人が糾弾しているうちに、自分ももしかしたら知らないうちに妹の肉を食べてしまっていたのではないかと思い込んでしまう物語ですよね。ですから、単に正義の立場から中国の伝統社会が倫理的に腐敗していることを批判するのではなく、主人公が私も同じ不道徳を犯してしまった一人なのだ、という罪を背負っていく小説として読めるのではないかと私は考えています。

綿矢 罪の意識が物語の底にあったわけですか。

藤井 はい。その後の魯迅の文学は贖罪の文学として展開していきます。一九二三年に魯迅は北京女子高等師範学校――当時の中国女性にとって唯一の最高学府です――に呼ばれて講演「ノラは家を出てからどうなったか」を行います。当時は女子学生が学生運動に参加し反政府デモの最中に軍隊の発砲を受けて命を落としてしまうこともありました。魯迅は女子学生たちに向かって、無理をするな、粘り強く塹壕戦を戦いなさい、よく学び、職業を身につけて、経済的に自立して生きなさいと説きました。

ところが講演末尾で一転して魯迅は「進んで犠牲となり苦しむことの快適さ」を語り始め、その特殊な例としてイエス・キリストの呪いを受け永遠に歩み続ける“さまよえるユダヤ人”アハスエルスの伝説に触れているのです。この言葉からは、自らを罪人と自覚し自らに安息を許さず永遠の闘いを課そうとする魯迅の孤独な決意が窺われるのです。アハスエルスは靴屋さんで、イエスが十字架を背負ってゴルゴダの丘を登る際に、彼のお店の前で立ち止まり休憩すると、アハスエルスは、お前なんかとっとと出ていけ、と拒絶してしまう。すると、イエスは、「行けと云ふなら、行かぬでもないが、その代り、その方はわしの帰るまで、待つて居れよ」――と呪いをかけたというのです。このイエスの言葉は、魯迅が愛読した芥川龍之介の小説からの引用です。

それ以降、アハスエルスは死ぬことができずイエスが帰るのを待ち続けている。とはいえ、じっとしているわけではなくて、自家製の靴を履いて世界中を歩き回っている――という伝説がヨーロッパにはありまして、それを題材に芥川龍之介が「さまよへる猶太人」という小説を書き、魯迅はそれを読んで自分もアハスエルスのように罪を贖うために歩き続けていこうと考えたのです。こうして贖罪が魯迅文学の大きなテーマとなりました。

綿矢 そんな罪を背負っていたとは、知らなかったです。

藤井 魯迅は一九四〇年代以降、太宰治や松本清張、大江健三郎ら日本の作家に強い影響を与えておりますが、魯迅の贖罪という思想に最も深刻に反応しているのが村上春樹でしょう。たとえば彼の最初の短篇小説「中国行きのスロウ・ボート」は、中国人に対する裏切りの罪意識を描いております。長篇小説『ねじまき鳥クロニクル』『騎士団長殺し』、そして三年前のエッセー『猫を棄てる』では、父の世代の日中戦争体験、父が侵略戦争で犯した罪を背負って生きていくという思想が語られております。

「漂泊北京的日本小資小姐」の系譜としての『パッキパキ北京』

藤井 ところで、私は日本の現代文学には主に女性作家が作ってきた「漂泊北京的日本小資小姐」という系譜があると考えています。小資というのはプチブルジョワジーを意味する中国語で、小姐はお嬢さんのことです。中国では一九九〇年代頃から小姐はバーのホステスさんの意味で使われていますが、元々は良家のお嬢様を呼ぶ言葉でした。ですから、「漂泊北京的日本小資小姐」というのは北京を漂泊する中産階級の若い女性を意味するわけで、たとえば、戦前には林芙美子(一九〇三~五一)がおります。

彼女は自伝的小説『放浪記』(一九二八~三〇)がベストセラーとなりまして、その印税を使ってふらっと中国ひとり旅に出ました。北はハルピンから南は蘇州、杭州まで中国の各地を放浪して、上海では魯迅に出会ってもおります。彼女が読売新聞に連載した中国体験記では汽車の三等車に乗り、安宿に泊まり、中国の中流階級や下層の人たちの暮らしに対する共感を深めていく姿が、いきいきと語られています。上海では現地で日本書店を開いていた内山完造が歓迎パーティーを開いてくれて、中国料理のご馳走を食べながら魯迅や郁達夫ら日本留学組の中国人作家たちと交流するなど、とても充実した時間を過ごしたようです。

少し飛びますが、そうした中国体験を描いた女性作家に最近では一九九五年にすばる文学賞を受賞した茅野裕城子がいます。茅野さんは一九九二年に北京大学に留学して文学を学び、北京を舞台にした『韓素音の月』(一九九五)でデビューしました。綿矢さんの『パッキパキ北京』は、林芙美子や茅野裕城子の「日本小資小姐」の系譜に連なる作品ではないでしょうか。

綿矢 確かにそうですね。みんな境遇や年齢が似ているような気もします。茅野さんの『韓素音の月』では政治に興味がなかった主人公が最後、共産主義に興味を抱き始めていることが示唆されますよね。自然な流れで主人公の内面が成長し、視野が広くなっていく。私は北京を商業都市として見たときにどれだけ楽しめるかだけを書いてみようと思いました。大激動の中国を無視して、北京に暮らして何を消費するか、どうやったらさらに享楽的に暮らせるかに貪欲な人たちを描くことがどれだけできるかに挑戦してみたんです。

藤井 林芙美子が中国を漂泊したのは、満州事変(一九三一~三二)と日中戦争(一九三七~四五)の間の、大日本帝国と中華民国との関係が決定的に悪化していく時期でした。いっぽう、茅野さんが『韓素音の月』を書いたのは中国の改革・開放経済体制が本格化して、日中関係が経済的にも文化的にも緊密化して行く時期でした。『韓素音の月』が描く北京は、文化大革命(一九六六~七六)が終わり改革・開放が始まってから十六、七年経った時のことです。それまで北京では公民はみな何かしらの「単位(タンウェイ、組織の意味)」に属しており、職場と住居が隣合わせにある職住一致で、〝単位〟で恋愛し結婚し、子育てし死んでいく「単位社会」でした。ところが九〇年代になるとガラッと社会の様相が変わります。職業の選択や住居の売買・貸し借りが自由化し、恋愛、セックス、結婚から子育てまで、全ての習慣が新しくなります。茅野さんはちょうどそうした激変開始直後の北京を描いているのです。

茅野さんの『韓素音の月』から三十年近くが経ちまして、その間に中国は空前絶後の経済発展を経験し、二〇一九年に絶頂期を迎えました。しかしその高度経済成長もコロナで三年間凍結されてしまい、さあ、これから復活するのか、というときに『パッキパキ北京』のヒロイン、菖蒲さんは北京漂泊を始めたのです。ですから『パッキパキ北京』にはコロナ後の復活あるいは挫折していく中国・北京の動静がグルメやファッション、恋愛事情を通して生き生きとユーモアたっぷりに映し出されていて、そこがとても面白かったです。これはやっぱり現場を見なければわからないものでしょう。私は今年の七月に三年半ぶりに中国を訪れましたが、滞在は二週間と短いものでした。それぐらいの短期の滞在ではよく摑めないですね、あの大中国の大都北京の状況は。

ところで『パッキパキ北京』は二〇二三年の春を迎えるあたりで終わりますが、この後、菖蒲さんはどうするのか。中国は改革・開放経済体制の絶頂期を過ぎてしまい、もしかするとこれから下り坂を降りることになるかもしれない。菖蒲さんはその中国をどう見るのか、あるいは見たくなくて帰ってしまうのか、その辺もとても気になりました。

綿矢 私と菖蒲が滞在していた時期は一緒なんですが、確かにコロナの煽りを受けて下降気味になっていた頃だと思います。ですが、私は現地にいてあまりそのことを実感しませんでした。特に中心部は、コロナの規制が解けたその瞬間からメキメキと人の活気が戻っていきました。私は夫の都合で一緒に行って一緒に帰ってきちゃったのですが、もう少し長くいればどんな風に北京が変わっていくのかがもっと摑めたかもしれません。

今、「精神勝利法」をどう受け取るか

藤井 『パッキパキ北京』では菖蒲さんの夫が「阿Q正伝」に出てくる「精神勝利法」について言及する場面がありますよね。自分は初対面の人に感心されたいタイプだから、たとえハッタリでも相手が自分に一目置いてくれたらそれで満足するんだ、と言う菖蒲さんに、彼がそれは魯迅が「阿Q正伝」で書いた「精神勝利法」だと教えます。最後にそのことを少し伺っても良いでしょうか。

彼女は銀座のホステスを始めたばかりだった頃に、ずっと欲しかったブルガリの腕時計を買うためにヨドバシカメラに行きました。でも、初めての高級時計を前に逡巡する彼女の横で中国のお金持ちたちがやってきて、なんの躊躇いもなく四本も五本も買って行ってしまった。それから彼女は中国人コンプレックスを抱き始めたようなのです。

だから菖蒲さんは北京では駐在員の夫という後ろ盾もあるし、そのリベンジとしてブランド物を買えるだけ買い込もうと考えています。東京での屈辱を晴らしたいと考えているのですが、極寒の北京ではファッショナブルな服は着られない。街を歩く人はみんなダウンコートを着込んでいて、スカートなんて穿いている人はいませんから。ですから当初の目的を果たせそうにないわけですが、そこはさすが菖蒲さん。決して拗ねたりしません。今度はネット通販でダウンコートやスニーカーを買い、地元の人と同じ格好で街に繰り出していく。

彼女はつまり消費者としての自分を誇示することで優越感を得ていたのですが、最後、そのことに疑念を抱きます。「シャネルが無いと勝った気になれないなんて、なんて情けないんだろう」と考えるに至った菖蒲さんは、国際電話で友人に「シャネルが無くても完全勝利できる女になる」と言い、「精神勝利法を極めるの」と宣言します。でも、ここが少し難しい。

魯迅が「阿Q正伝」で描く精神勝利法とは、自らが強者から受けた屈辱と敗北を自分よりも弱い者、時にはもうひとりの自分を設定してそれに屈辱を転嫁して自己満足を得て、自己憐憫することです。阿Qは最初、みんなからいじめられるたびに「精神勝利法」で対応していきます。しかし、それが次第に通用しなくなり、ついに若い尼僧を揶揄い、セクハラをするのですが、それがきっかけで女を求めるようになってしまう。村の地主の趙家で働く若い後家の女中さんに求愛する――恋唄も歌うことなくいきなり「二人で寝よう」と迫ってしまいます。これが大問題になって村を追い出された阿Qはやがて、末路に至るのです。このように「阿Q正伝」で語られる「精神勝利法」は前半では阿Qの精神的崩壊を食い止める絶妙な働きをするのですが、後半第四章「恋愛の悲劇」以降、崩れていきます。それを考えると「精神勝利法」を拠り所にする菖蒲さんの将来が少し心配になるのですが。

綿矢 確かに「阿Q正伝」では「精神勝利法」は前半しか機能していないですよね。阿Qは死刑に追い込まれてしまうわけだから、完璧な勝利法ではありません。ただ、この「精神勝利法」は現在、日本でも中国でも、カジュアルなとらえ方をされてプチ流行しています。そもそも現代は生まれながらにして勝っていると思い込むことが難しい時代です。みんな自分が社会のなかでいかにつまらない人間なのかを常に意識させられるような世の中ですから。だからこそ、阿Qのように精神で勝利する方法を極められたら、あとあと苦労することになっても、今この瞬間はすごく人生楽しくなるんじゃないかなと思ったりもしました。

藤井 中国の場合、近年、貧富の格差が大きくなりまして、特にコロナ禍で経済成長が停滞してしまうと、貧者がより豊かになることが難しくなってしまいました。若い人の失業率も高くなっております。阿Qは、俺んちは昔は金持ちだった、と虚勢を張っていますが、物語のなかの現在では、彼には家族も友人もいない、定職もない、財産もなく、あるのは肉体だけのフリーターです。社会的には最底辺の位置にいる人物で、だから村の各層の人たちからいじめられるわけですね。そんな彼が「精神勝利法」で精神的安定を保つ姿に、現代中国の庶民が自分を重ね合わせているのかもしれません。

一方、菖蒲さんは美しくて機転の利く賢い女性ですし、男性に貢がせているので裕福でして、阿Qとは大いに異なる人物です。そんな彼女にお連れ合いが北京に住め、子どもが欲しいと迫り始め、従わなければ東京のマンションを売るぞ、と脅すので彼女は反発する。それと同時に阿Qの「精神勝利法」に対して深い共感を示し始めます。この思考法にはスピリチュアル・ビクトリーとして北京が世界に広めるべきと言えるほどの価値がある、とまで彼女は考え始めます。ただし「精神勝利法」をスピリチュアル・ビクトリーとして明快に論理づけて説明しようとすると「後頭部がものすごく難しいことを考えてるときのように鈍く痛みだす」のです。私はこれを読んで、先ほど引用した「阿Q正伝」冒頭の語り手の言葉「頭の中に阿Qのお化けでもいるかのようである」を思い出しました。

菖蒲さんは「阿Q正伝」を読んでいないのでその阿Qの末路も知らないのですが、阿Qのことを心底から理解し、魂のレベルで共感しているのです。そして彼女はブランド品を持つということ自体、結局は「精神勝利法」の一種じゃないか、とまで考える。そして物語の末尾では、これからの人生はシャネルが無くても完全勝利できる女になると誓うまでに至ります。それではブランド品無しで彼女が勝利するためには一体どうすればいいのでしょうか。贅沢品による精神勝利法に替わる勝利法を彼女は見付け出せるのでしょうか。見付け出せないとすると、彼女も阿Qのように破滅するのではないか、と私は心配しております。菖蒲さんの「贅沢品精神勝利法」克服宣言を聞いた彼女の唯一の親友でホステス仲間が「姐さん、アタマ大丈夫?」と言って物語は閉じます。ある意味では菖蒲さんが狂ってしまったと感じさせる終わり方です。これはどう解釈すればいいんだろうと悩みまして、私も後頭部が痛くなりました(笑)。こんなことを作者にお訊ねするのは野暮なことですが、綿矢さんのお考えを聞かせていただけませんか?

綿矢 菖蒲は阿Qの考え方を知って、目から鱗が落ちたというか、単純に羨ましくなったんだと思います。彼女が人と比べたときに自分の方が勝っていると感じられるのは、シャネルのバッグや稼ぎのいい夫を持っていることだけで、しかし、それは見栄に過ぎず、その弱さに北京に来てから気づき始めている。日本にいたときは狭い世界だったからその脆弱さはわからなかったけど、北京に来たときにブランド品を持つことの虚しさを知ったわけですね。だから、拠り所を自分だけにするという阿Qの考え方に感化されたんだと思います。

阿Qの精神勝利法は確かにパーフェクトではないけど、ゼロから自分の価値を生み出す思想なので、彼女には輝いて見えた。これからの時代、あまり明るい未来が見えなかったとしても自分という資本があることに自信を持ちたいと思い始めたのではないでしょうか。

藤井 なるほど。ただ、阿Qの末路を知ってる読者としては、菖蒲さん、大丈夫? と心配しております。夫と別れて日本に帰る決意をしているようなのですが、再就職先を先に決めた方がいいんじゃないの、とも。

綿矢 そうですよね。私はこの小説を書いたときは菖蒲は北京を離れて日本に戻ってくるのかなと思っていたのですが、時間が経つにつれ、結局、別れられずまだ北京にいるのかもしれない、とだんだん考えるようになりました。私は帰ってきたけど、菖蒲はまだいるんじゃないのかなって。

藤井 このお話は冬から春にかけての物語ですが、夏になってそれこそアヤメが咲く暖かい季節になると、北京の人たちもファッショナブルな服装になります。そのときまで菖蒲さんが北京を漂泊していれば、またファッション競争の野心が蘇り、再びあの街を闊歩する元気を取り戻すのではないでしょうか。あるいは上海や南京、広州に足を延ばすのはいかがでしょうか。

綿矢 そうですね。もしかしたらあの決意も一時的なものかもしれませんね。夫ともなんだかんだで別れられないかも。春から夏になって消費欲が高まれば、また消費に走っているのかも。

藤井 ええ、そういう意味でもぜひポスト・コロナ版「漂泊北京的日本小資小姐」の続編を書いて下さい。林芙美子、茅野裕城子らに続けて、綿矢さんが「漂泊北京的日本小資小姐」の系譜を継承なさり、さらに阿Qイメージの系譜に加わったことは、東アジア文学史における一つの事件として、将来、語られることになるかもしれないのですから。

綿矢 漂泊北京的日本小資小姐! 素敵な言葉ですね。その伝統を継げたら、こんなうれしいことはありません。ありがとうございます。夏の北京も気になるので、真剣に考えてみます。

(2023.9.23 神保町にて)

「すばる」2024年1月号転載

プロフィール

-

綿矢 りさ (わたや・りさ)

1984年、京都府生まれ。2001年『インストール』で文藝賞を受賞しデビュー。04年『蹴りたい背中』で芥川龍之介賞受賞。12年『かわいそうだね?』で大江健三郎賞、同年に京都市芸術新人賞、20年『生のみ生のままで』で島清恋愛文学賞受賞。他の著書に『勝手にふるえてろ』『私をくいとめて』『オーラの発表会』『嫌いなら呼ぶなよ』など。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。