『才人と俳人 俳句交換句ッ記』刊行記念対談 堀本裕樹×児玉雨子「俳句と作詞は、 実は似ている」

俳人の堀本裕樹さんと、作詞家で小説家の児玉雨子さんの初めての顔合わせ。

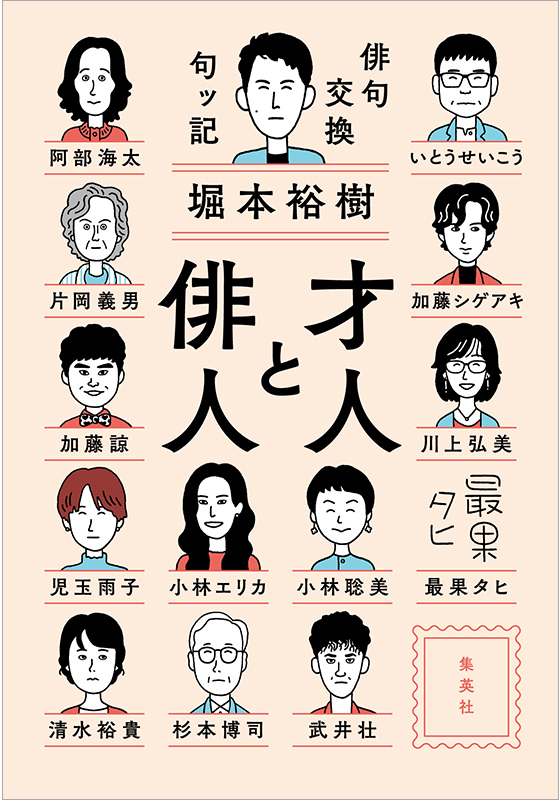

堀本さんは『才人と俳人 俳句交換句ッ記』を、児玉さんは『江戸POP道中文字栗毛』を上梓したばかり。

『才人と俳人〜』は、芸人で作家の又吉直樹さんや料理研究家の土井善晴さん、俳優の小林聡美さん、作家の川上弘美さんなど28人の才人に、テーマとなる季語を使った俳句とエッセイを書いてもらい、それに堀本さんが触発されてまた俳句とエッセイで返すという、交換日記的な趣向の本。

『江戸POP〜』は児玉さんが大好きな近世文芸をポップな視線でフォーカスし、読み解いたニューウェイヴエッセイ集。

どちらも近世に生まれた文芸をテーマにした本ということで、今回の対談が実現しました。

『才人と俳人〜』の28人には児玉さんも含まれており、『江戸POP〜』では松尾芭蕉や俳諧史についてのチャプターも設けられています。

俳人と才人の二人が語る、俳句や近世文芸の面白さとは?

撮影/上澤友香 構成/綿貫あかね

初期の芭蕉の句はイケイケでパンク

――まずは、『才人と俳人 俳句交換句ッ記』に児玉雨子さんが参加されたきっかけから教えてください。

児玉 『才人と俳人〜』に参加できて嬉しいです。この本の元になった雑誌「青春と読書」の連載時に声をかけていただいてすぐにお引き受けしました。

堀本 ありがとうございます。児玉さんにお願いして、ほんとによかったです。

児玉 一冊にまとまるということでゲラを送っていただいたのですが、他の方々の俳句とエッセイが面白くて全部読んでしまいました。特に最果タヒさんの句にぐっときましたし、武井壮さんの句はいかにも武井さんなのがツボにハマりました。あと、堀本さんが各句の解説のエッセイを書いてくださっている構成も、読者には親しみやすそうです。

堀本 嬉しいです。本にも書きましたが、児玉さんが水道橋博士との対談動画で、松尾芭蕉の「狂句木枯の身は竹斎に似たる哉」を紹介していてびっくりしたんです。よく知られた句ではなかったのと、さらにその句について熱く語っておられたのがとても印象的で。本気の情熱を感じました。これはぜひお願いしたいと。

児玉 芭蕉の初期の句が大好きなんです。動画では「ヒップホップみたいでかっこいい」と説明しました。

堀本 なぜ「狂句」という出だしで始まるのか、「竹斎」とは誰なのかなど、この句が踏まえている背景を理解していくと、さらに句意が明確になり、深いところに入っていけますよね。

児玉 ちょっとハイコンテクストな感じです。

堀本 芭蕉って、もう少し時代を経てくるとだんだん枯れてきて、枯淡の境地というか、いい感じの侘び寂びへと変化してくる。けれどこの句の頃はまだまだ尖ったところがあって。

児玉 イケイケというか「やったるで!」みたいな勢いがあります。学校で習う芭蕉の名句は、後期になってからの円熟したものが多いのですが、学生の頃に初期の『冬の日』(一六八四年成立の俳諧の撰集)を読んだら、すごく面白くて。

「こんな俺だけどよろしく」みたいな言葉が、発句(俳諧の第一句)として成立することに衝撃を受けて、パンクな人だったんだなと。俳句ってこういうのでもいいんだと思えました。

堀本 芭蕉は貞門俳諧(松永貞徳を中心とした江戸前期の俳諧の流派)から始まって、談林(西山宗因を中心とした俳諧の流派)に入り、侘び寂びの蕉風に至る。教科書に載っているのは『おくのほそ道』など蕉風に入ってから詠まれた句なので、それまでの試行錯誤や破天荒をやってきた句を知らない人が多い。

児玉さんが初期の芭蕉の句に面白さを感じて、語り直すのは意義があり、素敵だなと思ったんです。

児玉 ありがとうございます。それまでは古典の面白さがわかりませんでしたが、芭蕉の初期の句を知って、古典も教科書に載っている完成された作品より、そこに至るまでの道のりに俄然興味がわいてきて。

『江戸POP道中文字栗毛』に載せた作品も、それを意識して選びました。

堀本 『江戸POP〜』も、児玉さんが江戸庶民の文芸を現代社会に照らし合わせながら、今の言葉で語り直していますよね。児玉さんの文章のビートがこの一冊の中に流れていて、心地よかったです。

そしてまた『才人と俳人〜』の児玉さんの句「橙が群青に落ち葉は宙ぶらりん」も、笑い飛ばす内容ではないけれど、調べとしては談林調が感じられました。

制約のある中で考える作詞は俳句と似ている

堀本 実はこの句の解説で抜け落ちたことがあるんです。「橙」は夕日の象徴ですよね。「落ち葉」の「落ち」は、「橙」=夕日が「群青」という青空に「落ち」た、という「落ち」が掛け言葉的に使われているんです。掛け言葉も俳諧ではよく用いられる技法の一つですね。

ところで、この句はパッと浮かんだのでしょうか。

児玉 自然に出てきたという感じです。

堀本 事前にご提案した兼題が、「初冬」「落葉」「帰り花」の三つだったのですが、なぜ「落葉」を選ばれたのでしょう。

児玉 初冬って、どこか情景として美しすぎるような気がして。落ち葉が一番身近に思えました。素材として素朴なものがよくて。

堀本 気づいたのですが、児玉さんのエッセイの中の「けれど、いくら言葉を尽くしてもたちどころに枯葉になってしまうような瞬間に立ち会ったのは、おそらくそれが初めてだった」という一文は、歌詞にも似た言葉があったような。

児玉 私はあまり言葉の力を信じていないときがあるんです。言葉という単語を作り出した紀貫之は、言葉を「心という種から生えてきた葉」だと言っています。花ではないのだな、と驚いたことがあります。実を結ぶものが多い花ではなく、葉っぱなのか、と。

上手く言えないうえに私の感性でしかないんですが、言葉にした瞬間に何かが終わってしまう、という感じがしまして……。

堀本 さっき僕が言った、歌詞にも似た言葉というのは、児玉さんが作詞されたつばきファクトリーの「三回目のデート神話」にある「しょせん言葉は枯葉」というフレーズなんですが、これも児玉さんの言葉に対する考えの一つなのかなと思ったんですね。

でも、児玉さんが歌詞も小説も言葉を紡ぎ続けているのは、誰かに伝えるという面もありますよね? そこに相反する気持ちもあるのでしょうか。

児玉 ありますね。書くことは好きなんです。メロディに合わせて歌詞を書くと、意味が後から出てくるのはよくある現象で、それは楽しいのですが、人から「この歌詞の意味はこうですよね」と聞かれると、そうだっけと戸惑うことも多い。言葉をあまり信用していない、でも嫌いでもない。自分でも適切な距離がまだわかりません。

堀本 歌詞でも小説でも、作っているときはいろんなインスピレーションや刺激を受けたり、うわっと集中して書いたりするけれど、出来上がって人々に披露する段階になると、創作時から時間も経っているせいか、自分と言葉がある意味離れてしまうのかもしれませんね。

児玉 堀本さんもそういう感覚はありますか?

堀本 ありますね。創作時から時間が経つことで、創作物に客観性が宿るのかもしれません。だから作者との距離も離れてしまう。俳句の場合は、作っているときに内容ばかり伝えようとすると説明的になってしまうことがあるんです。逆に韻律を整えていくと、さっき児玉さんが言われたように意味が自ずとついてきて、内容も調べに沿うようになる。俳句も韻律、音が非常に大事ですね。

児玉 昔、ヒャダインさんと「作詞は俳句に似ている」と話していたことがありました。作詞は調やリズム、メロディが決まっているという制約のある中で考えるところが俳句と近いと思っていて。だから、堀本さんからオファーをいただいたときに、句を作るのは未経験でしたが不安はありませんでした。決まっていた季語を入れて、五七五で、少し崩してもOK、と思っていたら、すっとできました。

堀本さんは俳句を作るときは即興なんですか?

堀本 即興で作りますが、完成させるまでに何日も何ヶ月もかかるときもあります。十七文字がパッと浮かんで一文字も直さない、なんていうのは本当にまれで、やはり推敲を重ねることが多いですね。芭蕉も何度も推敲を重ねていますが、現代の俳人も同じです。

芭蕉の句を含めて、お互いに近世の句を選んだら

――今回はお二人の新刊のテーマに合わせて、対談の前に、芭蕉の句を含めた近世の俳句を三句ずつ選んでもらいました。お二人それぞれの好みが伝わる選句ですね。

堀本裕樹さんの選句

道のべの木槿は馬に食はれけり 芭蕉

岩鼻やこゝにもひとり月の客 去来

鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門 蕪村

児玉雨子さんの選句

いなづまや闇の方行く五位の声 芭蕉

闇の夜も又おもしろや水の星 鬼貫

行ば三人の道ことにして

死罪流罪に又は閉門 宗因

堀本 僕は一句目に芭蕉の「道のべの木槿は馬に食はれけり」を選びました。これは馬上で吟じた句で、普段よりも視点が高い状態にあるときに、不意に馬が木槿をむしゃむしゃ食べたのを見た。今まで咲いていた木槿が一瞬にして消えてしまったあわれ、それを食べる馬のあわれ、それを見て驚く芭蕉という、その三つによって情景が立体的に見えてきます。まるで時代劇の映像の一コマのように思えてくる。それをシンプルにさらりと詠んだ芭蕉の粋を感じました。

児玉 芭蕉は馬の描き方が独特。『おくのほそ道』の「蚤虱馬の尿する枕もと」でも、馬を可愛いもの、戦うものではなく、食べて排泄をする動物として描いている。きれいな句の素材ではなく、なまの生き物として扱っているのが好きです。

堀本 むき出しの馬、という感じですね。

児玉 私は一句目が芭蕉の「いなづまや闇の方行く五位の声」。雷が落ちた後のふっとした静かな瞬間の真っ暗な中に、五位鷺の怖い鳴き声が響く。落雷の後に取り残された、というような歌はJ‐POPでも聴いたことがないです。

堀本 「いなづまや」で視覚的に見せながら、終わりに向かって聴覚に訴えかける。稲妻の光を見ながらも、一方で闇夜に鳴く五位鷺に耳を澄ませているという、芭蕉の研ぎ澄まされた感性が鋭く感じられますね。

児玉さんの二句目は(上島)鬼貫の「闇の夜も又おもしろや水の星」ですね。

児玉 光と闇で対比的に選んでみました。和歌だと夜空を見上げるのですが、ここでは池のような水たまりに映った星を覗き見ている。月ではなく「星」というのも好きです。

堀本 闇の夜なら直接星を見上げてきれいだな、というのが普通の感覚ですが、水に映っている星に視点がいっている。江戸時代だから闇も深くて水に映った星がよく見えたのかもしれませんね。下五(最後の五文字)の落とし方が面白い。児玉さんの選句はやはり独特ですね。

僕の二句目は「岩鼻やこゝにもひとり月の客」。作者の(向井)去来は、月が照っていて岩鼻がある、そこにもう先客がいると詠んだつもりだったんですね。でも『去来抄』を読むと、芭蕉はこう提言している。「是にもひとり月の客、と己と名乗出たらんこそいくばくの風流ならめ。たゞ自称の句となすべし」。

つまり、ここにもひとり月の客がいるぞと去来自身が名乗っていると解釈したほうが面白いと言っているんですね。これは作者も思いつかなかったことで、去来はハッとするわけです。俳句は特に余白が多い分、解釈の仕方で句の意味合いが変わるときがある。去来の句そのものもいいですが、芭蕉の鑑賞の力が際立った句でもあります。

児玉 堀本さんの三句目、(与謝)蕪村の「鮎くれてよらで過ぎ行く夜半の門」。これ、本当にいいですよね!

堀本 僕も大好きなんですよ! 鮎がたくさん釣れたから友達にお裾分けしようと、夜更けの玄関先に行ったら、「寄っていく?」「じゃあちょっとだけ」ってなりそうですが……。

児玉 そうならないから、読んだときの衝撃が強い。

堀本 そう。普通は上がり込んで鮎を一緒に焼いて酒でも飲んで、となるはずが「じゃあな」って帰る。めちゃくちゃ粋ですよね。

児玉さんの三句目は宗因の「行ば三人の道ことにして 死罪流罪に又は閉門」。これはなぜ選ばれたのでしょう。

児玉 「口まねや」の「百韻」(連歌や俳諧で百句連ねて一巻きにする形式)からです。この句には前後の文脈があって、三人別々の人生を歩んでいくと話が進んできたのに、急に全員違う罰を受ける。流れが突然現実的になる変化が鮮やか。「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」の最後に落とされるような衝撃を受けました。

堀本 独吟でしかも百韻だから、宗因はここで起伏をつけたかったんでしょう。このドキッとさせる展開も見せ場の一つになっていますね。

児玉 独吟しながら絶妙なタイミングでボタンを押しているみたい。そこにピン芸人の凄まじさを感じます。

堀本 『江戸POP道中文字栗毛』のなかで、俳諧を“マジカルバナナ文学”と呼んでいたこともそうですが、児玉さんのそういうたとえや言い換えがとても面白いんですよね。いつか、児玉さんと句会をご一緒したいですね。

児玉 私もやってみたいです。現代俳句をもっと知りたいと思っているので、これを機会にトライしてみたいです。

「小説すばる」2023年11月号転載

プロフィール

-

堀本 裕樹 (ほりもと・ゆうき)

俳人。1974 年和歌山県生まれ。國學院大学卒業。俳句結社「蒼海」主宰、2016 年度・19 年度・22年度「NHK 俳句」選者。二松學舍大学非常勤講師。第一句集『熊野曼陀羅』で第36 回俳人協会新人賞受賞。著書に『俳句の図書室』、『散歩が楽しくなる 俳句手帳』、第二句集『一粟』。共著に『芸人と俳人』、『東京マッハ 俳句を選んで、推して、語り合う』など。近著に『海辺の俳人』、『ことちゃんとこねこ リズムがたのしい5・7・5』がある。

-

児玉 雨子 (こだま・あめこ)

作詞家・小説家。1993年神奈川県生まれ。明治大学大学院文学研究科修士課程修了。アイドル、声優、テレビアニメ主題歌やキャラクターソングを中心に、VTuber や近田春夫など、幅広く作詞提供を行う。2021年、初の小説『誰にも奪われたくない/凸撃』を発表。23年、「##NAME##」が芥川龍之介賞候補となる。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

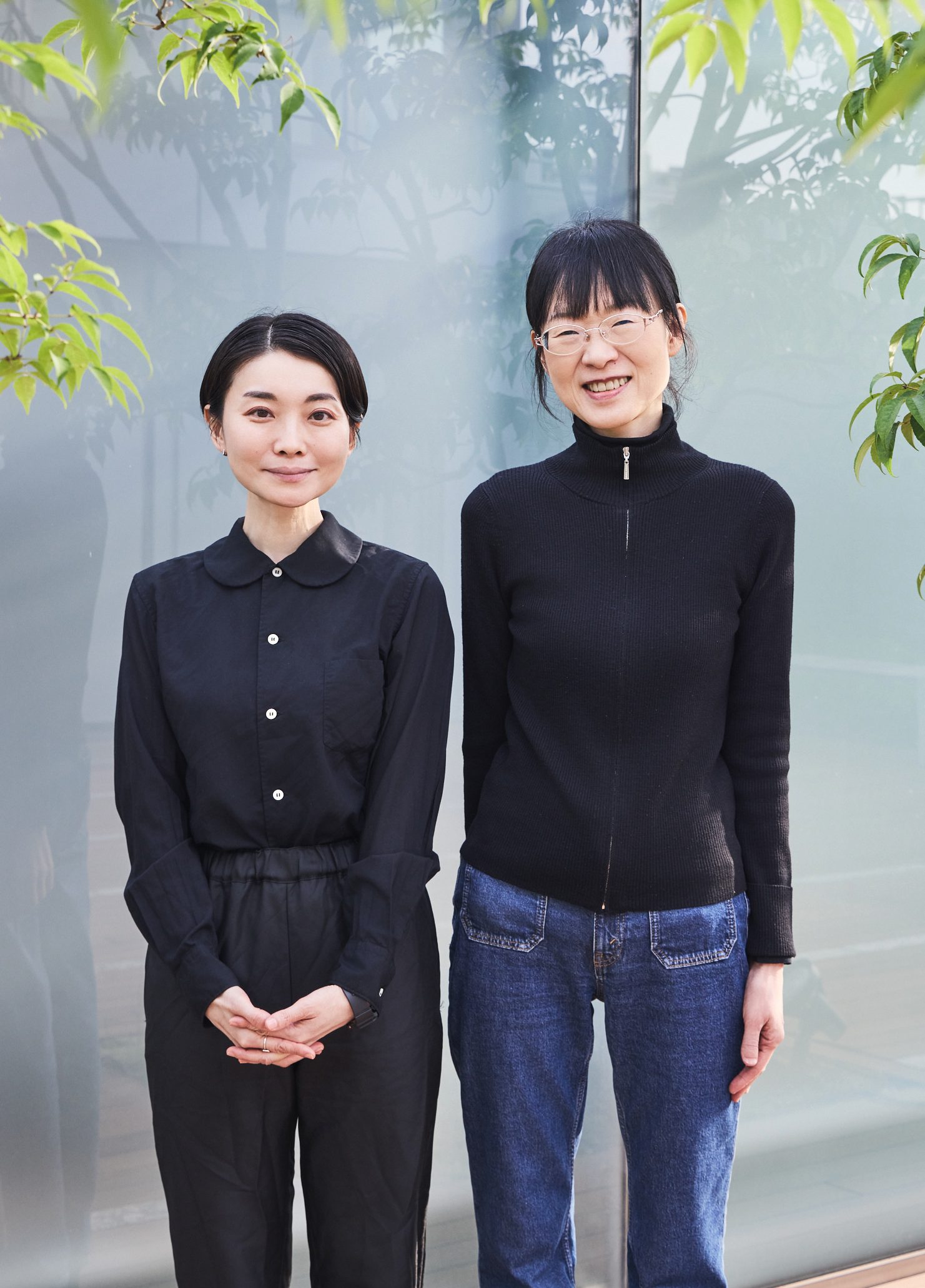

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。