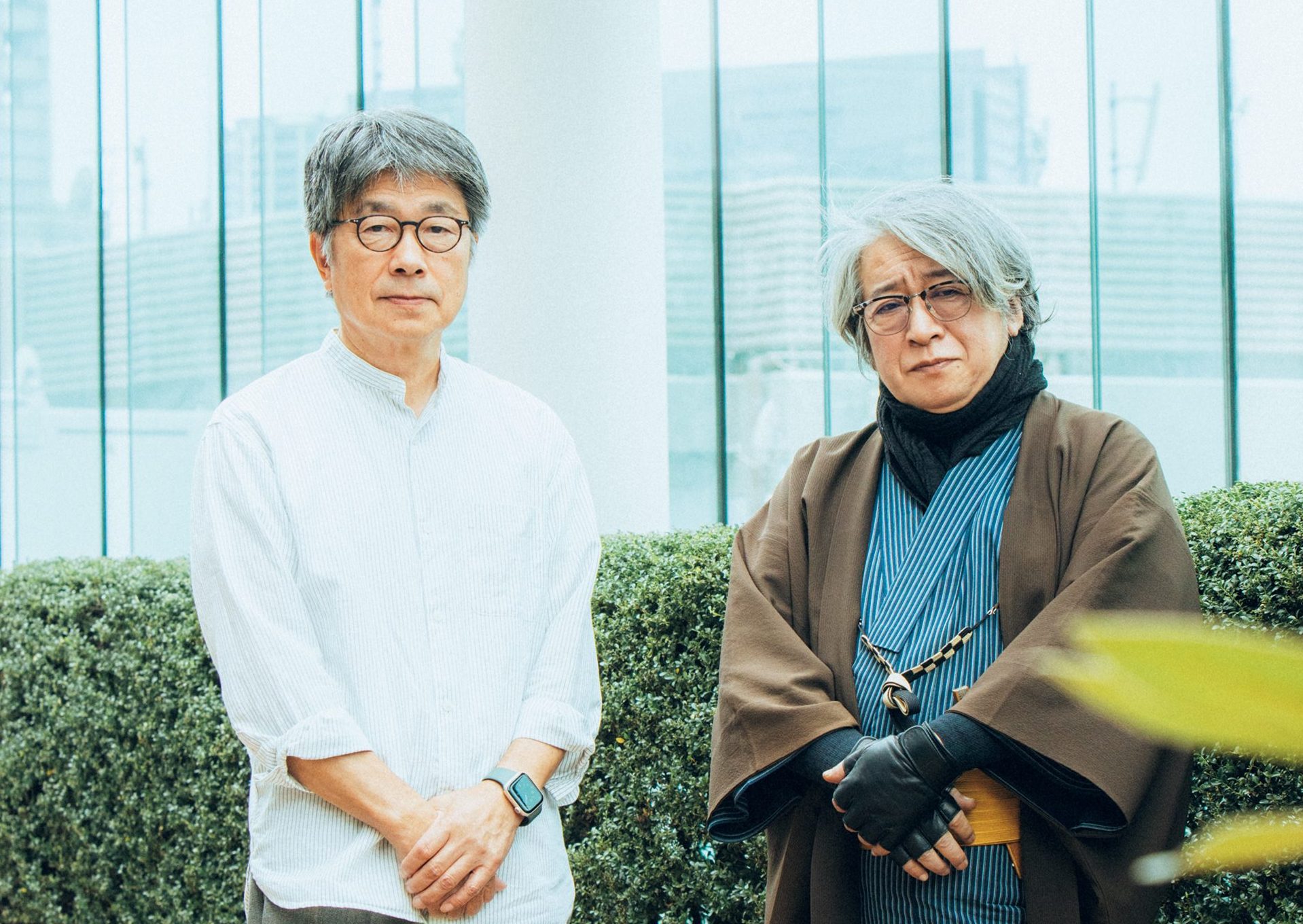

『書楼弔堂 霜夜』刊行記念対談 京極夏彦×鳥海 修(書体設計士)「活字の誕生は革命だった」

古今東西のあらゆる書籍が揃う書舗・弔堂を舞台に人と本との関係を鮮やかに描き出す京極夏彦さんの「書楼弔堂」シリーズがこのたび遂に完結。最終巻『霜夜』の語り手を務めるのは、活字の元になる字を作ることを職業にしている甲野です。

そこで、書体デザインの第一人者である鳥海修さんをお招きして、京極さんとの対談を敢行。本シリーズの魅力や明治期から現代に至る明朝体の変遷などを熱く語り合っていただきました。

構成/杉江松恋 撮影/大槻志穂

書き手はどこまで意識して小説を書くべきか

鳥海 京極さんと知り合ったのは二〇〇二年くらいじゃないでしょうか。

京極 僕が InDesign を使い始めた頃ですよね。鳥海さんが作られたヒラギノという書体を使うことができるようになって、喜んでいた時期です。

鳥海 初めてお会いしたときに、当時作っていた書体をお見せしたんですよね。京極さんがご覧になって「自分の仕事は、こういうふうに文字を作る人と、印刷する人と、編集者によって支えられているんです」とおっしゃってくださいました。その後『姑獲鳥の夏』の単行本が出たときも、帯に「読みやすい書体」って書いてくださったんです。

京極 『姑獲鳥』は当初ワードプロセッサーで書いたんですが、実装されている文字種が少なくて、足りない文字は全部作字してました。でも自作のデータは汎用性がないですし、しかも精度はあまり高くないですからね。だから OpenType フォントが使える環境になったのはありがたかったですね。『姑獲鳥の夏』を鳥海さんの字で作り直すことができたのは、本当に嬉しかったです。

鳥海 私は字游工房という会社で仕事をしているんですけど、そのときお見せしたのが游明朝体Rという書体でした。その前に作ったヒラギノは他社からの請負仕事でしたが、いつかは自分たちの書体を作りたいね、と話していて第一弾でした。当時は一万字ぐらい、現在は二万字に増えています。それをセットで売っていたんです。

京極 ワープロはプリントアウトできるというだけでデータに互換性はないんですよね。紙に印字する以外出力できない。フォントもドット数が少ないし、印刷非対応ですよ。結局、組版も禁則も文字種も出版社と印刷会社に丸投げになる。どんなに仕上がりを想定して作り込んでも完成させるのは誰か別の人。そこは書き手がさわれないところだった。これは文章を書く人間として無責任だなと思っていました。校正するだけではカバーできない。だから鳥海さんの書体を見せていただいて、これを使えば綺麗に作れるし、最初から仕上がりを予測できると心強く思いました。そうなると書く側のモチベーションも全然違いますよね。僕は鳥海さんにお会いする機会は少ないですけど、鳥海さんが作られた文字とは三六五日、毎日対面しています。

鳥海 お恥ずかしい(笑)。

京極 僕は明治期の、活版の印刷物も好きなんですよ。あれは当時としては技術の限界に挑戦してますよね。ルビなんて、あんな小さい活字をいちいち彫ってるわけですよ。今なら当たり前ですけど、当時にしてみれば大変な難業ですよ。時は流れて今はDTPの時代になり、できることは本当に多くなりました。だったらできることはぎりぎりまで全部やるべきだと思うんですけどね。鳥海さんにお会いした頃がちょうど技術の変わり目で、これで色々とできる、版面も組めるし、綺麗なフォントで組めるようになると、希望を感じました。

鳥海 そう言ってもらうのはとてもありがたいです。私たちが作った文字がいいから使っています、という方にはなかなか出会わないですよ。

京極 多分、それは知らないんだと思いますよ。だいたい僕が InDesign で書いていると言うと、こだわりが強いとか変態だとか、いまだに言われる(笑)。いや、全編筆書き影印とかならこだわりかもだけど(笑)。たまに同業者から相談を受けることがあって。版面がしっくりこないという。たとえば「?」の形だけが受け入れられないとか。だったら「?」の所だけ合成フォントにして差し替えればいいんだけど、できることを知らないわけ。現在は素晴らしい創作環境があるんだからそれは使わなきゃ。書き手はそういうことに対する認識がほとんどない人のほうが多い。もちろんグラフィックワークはデザイナーの領分なんだけど、少なくとも本文は自分たちの仕事ですから、もう少し自覚したほうがいい。この字にぴったりな小説を書いてやろう、ぐらいの気持ちがある書き手が出てきてもいいと思うのですよ。游明朝で読んでくださいとか、ヒラギノ用の小説とか、あってもいいんじゃないかと思いますね。

鳥海 京極さんとお会いしたあとで、ご相談を受けましたよね。ダブルダーシ「――」が、作り方によっては字間がくっつかないで離れてしまう。で、くっつけると文字の側に近くなっちゃうんですよ。それで文字との間が空いてて、かつきちんと一本の線になるようなダブルダーシというご注文をいただきました。

京極 僕は作中の文字記号を減らそうとしてきたんです。まず三点リーダー「…」を廃止して、時代ものでは「?」や「!」も使うのをやめて。そうやってできる限り減らしていって、現在はカギカッコとダブルダーシ以外は全部排除しました。『絡新婦の理』が講談社文庫になったとき InDesign に移植してもらったんですが、元データではダーシが離れてたんです。それを全部自分でカーニング(文字詰め)して調整したんですが、アホみたいに面倒で。そこで鳥海さんにご相談して、以来二十年ぐらいずっと使っています。あれ、すごく助かってます。作業効率が少なくとも十パーセントは上がりました。だから鳥海さんに足を向けて寝られないですよ。

書籍流通の仕組みが「書楼弔堂」の主人公

――「書楼弔堂」は明治期の出版が現在の形になって終わるところまでを描いた大河小説です。最終巻『霜夜』は活字をテーマにされることはどの段階で決められましたか。

京極 最初からです。最後はそこだろうと。活字離れっていうじゃないですか。でも今は印刷に活字なんか使ってないんですよ。出版社の人は初校のことを慣例的にゲラって言いますけど、ゲラ箱(活字の組版を置く容器)なんてないですからね。ゲラも蜂の頭もないでしょうに。あれは初校データでしょ。出版人は、今でもその頃の言葉をぼーっと使っている。逆に言えば、それだけ後世に長く尾を引く、文化的な革命だったわけですよね。だから活版印刷って基本だよなという気持ちはあって。活字の元になる字を描く仕事を選びました。鳥海さんにお訊ねしたいんですけど、フォントって単体ではなくて、文に組んでどうかというところが大きなポイントですよね。

鳥海 もちろん。組んでみて何度も直します。以前某社の電子書籍で使う書体を作ったとき、京極さんにご意見を伺ったんですよ。そこで駄目出しをされた部分が自分でも迷っていたので、言われて改めて腑に落ちました。直してお見せしたら「よくなりましたね」と。

京極 お前何様か、というぐらい偉そうな言いようでしたね(笑)。

鳥海 そういう正直な意見を言ってくださるのは文字を作る側として本当に嬉しいです。あれはひらがなで、たしか組合せによって流れが止まって見えていた筈です。

京極 どれだけの情報をどのぐらいの時間で摂取できるか考えたとき、一行のストロークというのは大事で、上から目で追っていっていちばん下まで行くと次の行の上まで戻るわけで、そこにちょっとしたインターバルがある。そうした運動を阻害する文字ってあるんです。わざと使うこともあって、たとえば漢字の画数が多いやつなんかは、確実にそこで目が止まります。でもひらがなは、視線が流れてくれないとリズムが悪くなる。あのときは、見せていただいた中にリズムを壊しかねない形があった。繋がるだけじゃなくちょっとした空白もできる。そこでもたつくのは癪なので改良したほうがいい、と申し上げたと思います。

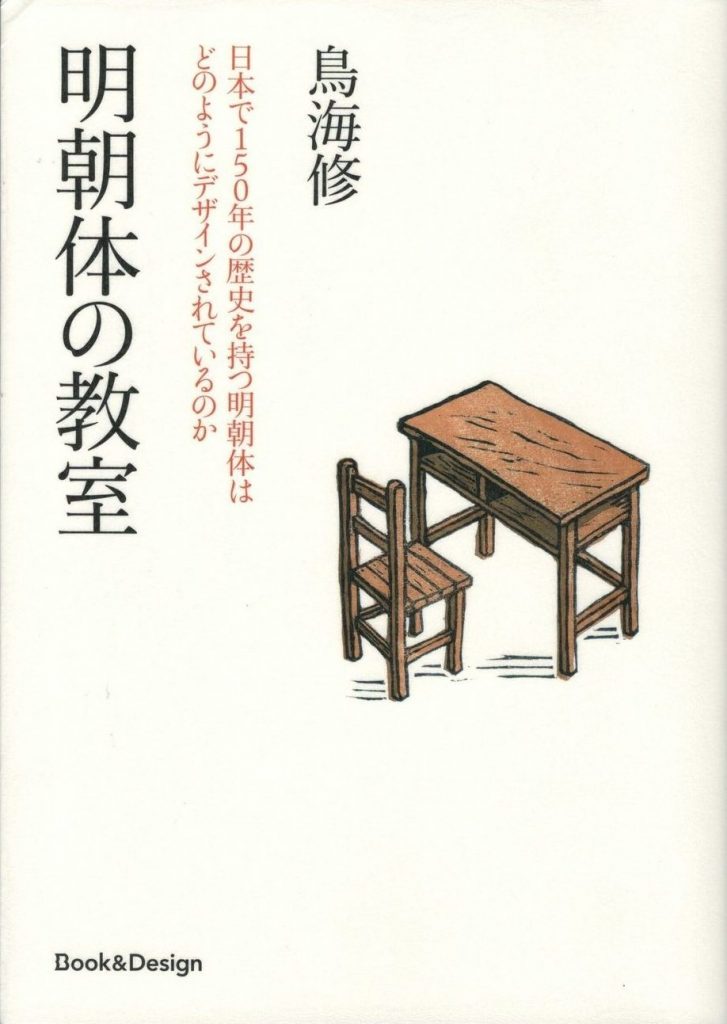

鳥海 そういう具体的な指摘だと、直せるんです。以前、「明朝体の教室」というものを阿佐ヶ谷美術専門学校で数年やりました。まとめたものが本にもなっています(『明朝体の教室』 Book&Design 、二〇二四年)。話の相手役を書体史研究家でありタイプデザイナーでもある小宮山博史さんとブックデザイナーの日下潤一さんにお願いしたんですけど、自分が気づいていなかったことをご指摘いただいて助かりました。あと、字游工房で作った文字と他社のものとを見比べてみたんですよ。比べてみると他社のものもよかったりする。うちのはあまりにも綺麗で癖がない。どっちがいいんだろうって考えたりとか。そういった比較をやると、自分たちがやってきたものへの反省もできますよね。

京極 私はよく、タイポグラフィの人なの、とか、デザイナーだからそういうことをやるの、とか言われるんですけど、デザインとして美しいものと読みやすいものって全然違うんですよ。デザイン用の書体というのは、本文では使えない。写植の時代からデザイン書体は多く作られてきましたが、本文書体のバリエーションって実はすごく少なかったですよね。それを鳥海さんは作ってくださった。

鳥海 私はこの仕事を四十七年続けてますけど、本文書体を自分の軸にしたいと考えています。一本の木に書体の世界をたとえるなら、本文書体こそが幹なんですね。デザイン書体は枝葉です。だからデザイン書体がいくら増えても、木は枯れます。

京極 本当にそのとおりですね。今は鳥海さんたちのご尽力で太い幹が何本か生えてきている。ようやく森になりつつあります。その転換期の現場に立ち会えたというのは僕にとって嬉しいことでした。でも、とても大事なお仕事であるにも拘わらず、ほとんどの人は「この書体はいいね」なんて理由で本は選ばないんですよね。字がいいから気持ちよく読めるんだということがわからないわけですから。

鳥海 そりゃ、そうです。だってわからないことがいいんですもの。

京極 これは俺の字だ、っていうのを見せられるより、むしろ文字なんかないんだ、ってくらいの気持ちになるくらいの本文書体が素晴らしいということですよね。

鳥海 今回の『霜夜』は第一話に(夏目)漱石が出てきますよね。それで「活字はいいよね」と漱石に言わせている。

京極 はい。その結果、種字職人からは君の字は自己主張がないのが素晴らしい、とも言われるようになる。

鳥海 私は学生のときに先生に連れて行かれて毎日新聞社を見学したんです。そこで活字を作ってる人を初めて見たんですよ。当時は文字にそんな特別な意匠があると思っていないので、カルチャーショックを受けました。そうしたら案内してくれた人が、文字は水であり、日本人にとっての米である、って言ったんですよ。私はその言葉を聞いて一瞬でこの仕事をやろうって決めたんです。それから四十七年ずっと「水のような、空気のような書体」を追い続けています。

京極 良いお話ですねえ。話は変わりますが、以前、北斎の浮世絵のレプリカを版木から作ってもらったことがあります。綺麗に刷り上がったんですけど、見る人が見るとこれは駄目だと。墨の主線が紙に刷り込まれていない、載っているだけだ、って言うんですね。なぜかといえばバレンが違うんだろうと。もう材料がなくなってしまって以前とは違うバレンしかないそうなんですけど。その昔は、彫師とは別に刷師もいた。刷るだけで商売になっていた。それは現在で言うところの印刷屋さんですよね。彫師、刷師が職人として存在していたのが、技術の変化で機械さえあれば刷ることができるから不要になった。そこは興味深いところです。

鳥海 時代が進むとなくなっていくものや技術はありますね。今は Illustrator のようなツールの画面でアウトラインを作っていきますから、線をまっすぐ引くことは子どもでもできる。文字は綺麗に作れるんです。

京極 分度器とか三角定規、はては雲形定規なんかも消えてしまいました。

鳥海 そういう道具を使って継承されてきた技術は消えましたね。例えば明朝体の右払い、左払いのカーブは、初心者には書けなかったんですよ。それを何度も修正していくと、紙の上に白いポスターカラーが積み重なっていきます。これ以上、できませんって音を上げると、先輩が綺麗に直してくれる。そこで学ぶこととかね。

京極 覚えがあります。一方で初心者でもごまかしがきく字もありますよね。

鳥海 「鬱」みたいに画数の多い漢字は比較的易しいです。つぶれないようにすればいいんだから。問題はひらがなですね。漢字は四角い枠の中に書くけど、ひらがなは一応枠は準備するものの、本当はどんな形で書いてもいいんです。基準がないので、非常に難しい。

京極 『霜夜』には、レタリングも何もやったことがない男がそこに思い至る、という話を入れてみました。彼は何しろ活字自体になじみがなかったわけだから、ゼロからそこに到達するわけですが。

『明朝体の教室 日本で150年の歴史を持つ明朝体はどのようにデザインされているのか』

Book&Design

定価3520円(税込)

発売中

本文用明朝体の制作手順から、各書体の比較検文字の歴史まで、明朝体のすべてを解説した画期的な一冊。明朝体を作るうえでの技術的な側面はもちろん、書体制作における哲学にも触れられている。

横組みに適した明朝体の可能性

鳥海 明治二年(一八六九)に中国から明朝体活字が入ってきて、本木昌造たちが宣教師の技術者に教わって活字を作り始めました。日本の中で和様と呼ばれる文字を書く人がいて、それを参考にしてかなの活字を作ったんですね。ただ和様はだんだん使われなくなって、明朝体の漢字に合うかなが試行錯誤の果てに作られます。明治三十年ぐらいにおおよそ今の形に似たスタイルが出来上がった。三十年かかったんです。それまでかなというのは連綿体で書いていたものを、一個ずつぶった切ることで活字化が可能になった。漢字からかなはできたわけじゃないですか。草書からどんどん省略していったものがひらがなになり、つながった書き方になっていった。それを急に四角い枠の中に入れなければならなくなって、当時の人は相当苦労したと思いますよ。

京極 というのは、読めりゃいいだろうっていう作り方では誰も納得しなかったということですよね。読みやすいだけじゃだめで、美しくもあるべきだという意見があったわけでしょう。その結果が現在のフォントでしょう。美しさは読みやすさを阻害するものではないし、読みやすい美しさというのはある。だからこれからもそうあるべきだとは思う。今後も、メディアはどんどん変わっていくでしょう。読まれ方も変わっていく。漫画なんて現に、縦スクロール漫画という従来とは描き方から違うものが研鑽されている。いつまでもつのかは不明ですが。文章も電子の世界では別の読まれ方がされるようになっていく可能性がありますから、それに合わせた文字も開発の必要があるでしょうね。

鳥海 紙の本の場合、日本語はほとんど縦組みで、電子もそれが基本ですが、将来は横組みも当たり前になるかもしれない。京極さん自身は、横組みで読まれる小説は、書いているんですか。

京極 書いてないですね。横でも縦でもOKですという技法を僕はまだ開発できてないんです。僕が単行本と文庫で文章を調整するのは、字組みが違うからです。単行本をそのまま文庫にすると読み味が変わってしまう。近付けるためには文章を変えなければならない。もし縦組みでも横組みでも可という小説を作るとしたら、相当工夫しないと。もちろんデータを横組みに流し込んでも内容は変わらないですよ。情報のやりとりだけならそれでいいんですけど、読書はそういうものじゃないですからね。内容じゃない。内容は二の次ですよ。読むという行為は能動的なものだから、読み手がリロードしないとなんにも動かない。書き手にはそれをさせるための努力が必要でしょう。そうすると、まず目に入ってくるのは版面だし、次に目に入ってくるのが文字です。版面と文字の組み合わせがあって初めて読んでもらえるわけだから。駄目な文字じゃ駄目なんです(笑)。

鳥海 黒田夏子さんが『abさんご』(文藝春秋)という全部横組みの作品で芥川賞を獲られたとき、私は読んで、横用の明朝体が必要になると思って自分で作ったんです。

京極 仕事が早いです(笑)。横組みだと明朝体よりゴシック体のほうが違和感なく読める印象ですが。

鳥海 明朝体のかなには太い部分と細い部分があります。そのストロークは縦につながるためのものなんです、常に。ひらがなはもともと縦につながっていく文字だから、それを横に組むと流れを邪魔する。ゴシックならそれはないから、横に組んでも違和感がそんなにないのかなと思います。それを踏まえて横用の明朝体をそのとき作ったんです。

京極 それはすごいですね。映画やドラマのタイトルならいいですが、筆文字横書きの本文は難しいですよ。もともと日本語の文字は縦書き用にできてますからね。でもワードプロセッサーも最初は横書きしかなかったんですよね。日本語が他言語のようにタイプライター化できないのは非常によろしくないという問題提起は昔から幾度もされていて、全てカタカナにしろとか、ローマ字表記にしろみたいな運動までありました。でもそれ、本当は情報処理の問題のほうが大きいんですけどね。ワープロやパソコンというのは脳の外付けハードディスクみたいなもので。最終的に出力するまでは推敲も書き直しもできる。一方、筆書きって最終出力なんですね。にもかかわらず、筆で文章を書いていた人たちは基本的に内容よりも字の上手い下手のほうが大事だったりしたようで。中身が伴わなくても綺麗に書けるほうが尊ばれるのは本末転倒。国民の教養アップの足かせになるだけだから、万人が巧拙を気にせず文章が書けるタイプライターが必要だ、という理屈だったようですが。そうしてみると、みんなの悪筆を鳥海さんが直してくれたようなもので(笑)。

鳥海 恐縮します。江戸とか明治とかに筆を始終使っていた人たちの手の力っていうのはすごいですよ。明朝体のかなは筆で書いたみたいな感じに作るわけですけど、肝腎の筆使いがよくわからないということもあるんです。昔の秀英体のような明朝体は、今かっこよく作れない。

京極 秀英体のような古い明朝体には、筆書きだとこんなことはできないだろうという、挑戦をしているような印象がありますよね。筆書きは、同じ形の文字は決して二度書けないですよ。三文字「あ」を書いたとして、全部違う形になる。でも活字なら全部同じ形です。そこが違うんです。活字は同じ形が連続していても綺麗に見えるべきで、筆書きの場合はいかに文意に沿った違う文字を書くか、なんですね。そういうはっきりした違いがある。だから筆文字と活字は違った進化を遂げてきた。それがどこまで発展するか、この先が楽しみですね。

鳥海 プレッシャーですけど、発展させなきゃいけないでしょうね。私はもう亡くなったある先生から「鳥海君、七十にならなきゃ、ちゃんとした書体は作れないよ」と言われたことがあるんです。今六十九で、もう時間がないので、縦組み用の明朝体を新しく作りたいと思っています。これ一つあればどんな作品でも組める、という明朝体です。作るのも時間がかかるから。これが遺書みたいなものになるかもしれません。

京極 いやいや。これからもいくつもいくつも作ってください。今おっしゃられたことは『霜夜』の視点人物が進む道そのものです。文章を構成するためだけに存在してそれ自体は何も主張しない、しかしその同じ一文字がいろいろな意味を持ててしまうというミラクルな存在が、フォントですよ。それは『霜夜』の時代の活字と同じですからね。仕組みは大きく変わりましたが、同じことを鳥海さんの口からお聞きできるとは、頼もしい限りですよ。

鳥海 本が売れなくなっていると言われる世の中で、まさに「書楼弔堂」じゃないけど、この本は大事、というものに使ってもらいたい。そういう文字を作りたいです。

京極 すてきなお言葉ですね。僕の作品もぜひ、その文字で組んでもらいたいです。

「小説すばる」2025年1月号転載

プロフィール

-

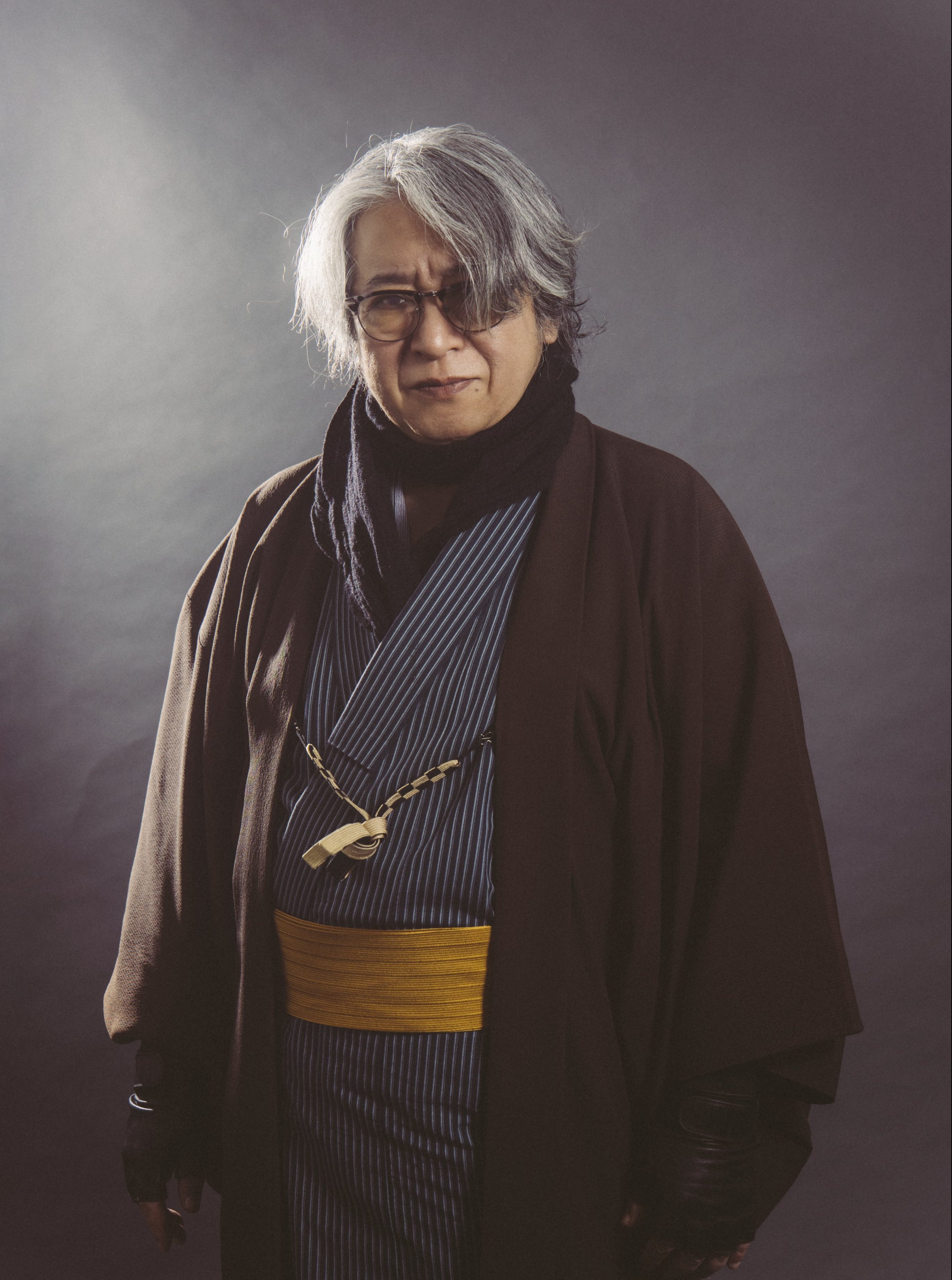

京極 夏彦 (きょうごく・なつひこ)

小説家・意匠家。1963年北海道生まれ。94年『姑獲鳥の夏』でデビュー。96年『魍魎の匣』で日本推理作家協会賞、97年『嗤う伊右衛門』で泉鏡花文学賞、2003年『覘き小平次』で山本周五郎賞、04年『後巷説百物語』で直木賞、11年『西巷説百物語』で柴田錬三郎賞受賞。16年遠野文化賞受賞

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。