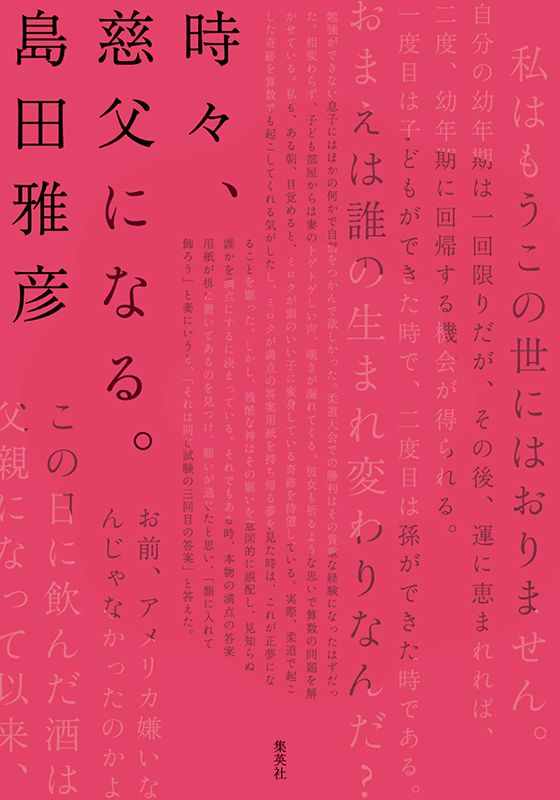

『時々、慈父になる。』刊行記念対談 島田雅彦×金原ひとみ「『私』を更新し続けるために書くということ」

現代の父性と母性をめぐって

――この度、島田さんが『君が異端だった頃』の続編となる新刊『時々、慈父になる。』を刊行されました。前作同様、自伝的小説なのですが、今作は語り手の「私」とその息子「ミロク」との関わりを中心に、父であることを問い直す作品となっています。金原さんも昨年刊行された『デクリネゾン』や最新作『腹を空かせた勇者ども』など、母と子どもの関係性を小説の軸に置いた物語が続いていますね。まずはお二人が母娘/父子を描くことで何を映し出そうとしているのかをお聞きしたいと思います。島田さんは金原さんの近作をどのように受け止めていらっしゃいますか。

島田 母娘の関係性に着目すれば、『デクリネゾン』は従来の母親像に対する果敢な異議申し立てとして読むことができる小説だと思います。「ママを解放せよ」というメッセージを作品から受け取りました。この作品では、主人公、あるいは彼女の周囲にいる既婚者の友人が積極的に恋愛をしていますが、最近は芸能界に限らず、誰かが不倫に手を染めると凄まじい勢いで炎上します。いつからこんな潔癖症になったのかと思いますが、過剰に品行方正になり、恋愛忌避に向かっている気がしないでもない。その傾向は特に若い男子と主婦において顕著かと。でも、実際、恋愛ほどクリエイティヴな営みはありません。文化や知性を育み、鍛える恋愛の潜在的力を信じていいと思うし、「男女共同参画」を謳う以上はもっと自由恋愛が盛んにならなければならない。その意味で金原さんの作品は今回に限らず支持しています。

金原 ありがとうございます。そう読んでいただけると嬉しいです。あの作品はどちらかというと「最近割と家族とか母親とかこんな感じになってるよね」という実感をありのままに書いたものでした。だから結果的にそのようなメッセージを受け取れる小説になったのだとしたら、願ったり叶ったりですね。女性の解放を目指す動きはずっと前から起きているし、それらの積み重ねで多くのことが少しずつではありますが変化してきました。私はその最先端の部分、そしてこれからどうなっていくかという予想を含めて書いていきたいと以前から考えていて。島田さんのお話を聞いて、ちょっとは達成できたのかなと思えました。

島田 僕も今回、父小説を書きましたが、父性はとりわけ変化が求められているものだと思います。現代にあっても家父長や父権の亡霊は社会に残存していて、それが女性蔑視やLGBTQ差別の源泉になっている。この傾向は、もはや保守とすら呼べず、差別主義、排他主義でしかない。小金持ちの親父がネトウヨ化し、反知性主義に向かい、頑迷に迷信に縋り付いている醜態を見るにつけ、あんな奴らと一緒くたにされてたまるかと思います。そろそろ誰かが家父長の亡霊を退治するゴーストバスターにならなければならない。そんな思いがこの『時々、慈父になる。』執筆の動機にありました。

金原 島田さんがご自分にとっての「理想的な父」像を掴むために模索を続けてきたというのはすごいことだと思います。島田さんってもっと適当な方だと思っていたので、拝読して、父となるにあたってこんなに多くのことを考えていらしたんだって驚かされたというか(笑)。特に、前半のまだミロクくんが生まれたばかりの頃に父としての自覚が芽生えるあたりでは、男性の育児に対する意識のありようについて気づかされることがたくさんありました。実は私の旦那も父親像を強固に作り上げようとしていた人で、子どもが生まれた頃にルソー全集を買って読み始めたんです。今そこにいる赤ん坊と向き合うより、育児とは、子どもとは、と思考するところから入る、という回りくどいアプローチをしていて、私は苛々してました(笑)。

島田 孤児院に入れようとか言い出さなかった?

金原 それはなかったです(笑)。でも、やっぱり父親は母親よりも子どもへのスタート位置が遠いせいなのか、頭から育児に向かっていくことに新鮮な驚きを感じました。

島田 父親も子育てへの参加を通じて、母性的なるものを身につけられるんですよ。確かに母親のほうが子どもたちと距離が近いから、より大きな影響力を持つがゆえ、育児の面では多くの苦労と悩みを背負う。父親はその負担を必ずしも軽減できないにせよ、育児や教育に参加すれば、子への慈しみは自ずと湧いてくる。母性神話は母が独占するものでもなく、父親も経験を通じ、頭で母性を獲得できると実感しました。

結局、父性は一種のイデオロギーに過ぎません。自らが信奉する思想だったり、社会が作り出した価値観、あるいは単なる迷信でしかない。だから割とすぐにぶっ壊せる。イデオロギー闘争の敗北者は惨めに用済み宣言され、主役の座を降りなければならない。それに対して、母性というのはもうちょっと情緒的なものが入ってくる。無意識に由来している部分も大きい。父性と違って、母性そのものを否定したりリニューアルすることは簡単にはいきません。

父と息子や母と娘の対立が文学のメインテーマであり続けるのはここに理由があると思います。最近だと毒親について書かれた小説もよく見られますが、あれは母性との闘いの熾烈な記録でもある。一方で父性との闘いの記録は珍しくなった。「近代」と呼ばれる大きな物語が成立する時代にはそこそこ流行ったけど、今じゃほとんど見かけない。あるとすれば、老いた父親が情弱な環境のなかでネトウヨになるみたいな、その程度の壊れ方。つまり、母性は恒久的に存在し続けるけど、父性は時代とともに廃れるものなんです。まさに前の大戦での敗北がいい例です。戦争に駆り立てた権威主義的父性が完全に否定され、代わりに小津安二郎の映画に出てくるような慈父が登場した。妻や娘の抵抗に右往左往する父親像です。もちろん父と息子の対立は伝統的にありました。その場合は父という存在が与える影響への不安、恐怖がその背景にあったわけです。それがオイディプス的経験につながるんですが、日本の場合はそれも希薄だった。イデオロギー的に弱いから、父殺しをするまでもなかったということです。勝手に自滅してくれるからね(笑)。

金原 確かにかつてロシアやヨーロッパの文学で見られた強烈な父親像というものは日本には見受けられませんね。母性というものには、否が応でもそれなりに社会的な理想像があって、それは個人にも無意識的に内面化されてしまうものです。私自身は内面化されてしまった理想からの逸脱、そして新たな母性の獲得といったところでかなり逡巡した自覚がありますが、それはもはやできあがった類型があるからできることで、父性に関してはそれが常に更新され続ける、というよりも常に打ち消され続けている。だからこそ父親像を想像でなんとでもすることが可能だったわけですね。

島田 そうそう。「厳父」も「慈父」も想像の産物です。父と子の対立を要請することも、潔く敗北して表舞台から去ることも自由自在なのです。さまざまな父親像を模索し、母親的な役割を補完的に果たしながら子どもの未来について思いを馳せる、慈しみ深い存在としての慈父あたりが一番収まりがいいのではないか、という結論に達した。

金原 なるほど。確かに『時々、慈父になる。』を読んでいると、島田さんが頭で考えて父としての経験を積むのと同時に、母的な情緒をもってミロクくんに接しているのがわかりますね。それはもしかしたら作家だからこそできることなのかもしれません。

島田 作家は家にいることが多いですからね。子どもが小さい頃は、父親レッスンを自分でしている感覚は確かにあったし、世のなかの父親像ってどうなっているのか知りたくてあちこち行きました。択捉では、大草原の小さな家みたいな住居で生活している人に頼んでホームステイをさせてもらったし、イタリアのいい加減な父親とも親しくなったりしてね。父親像のコレクションしていたわけですね。

父であり、同時に異端であること

――お子さんを持つ親として、あるいは社会を観察する義務を負う小説家として、お二人は父性が今、大きな変容を迫られていると実感しますか?

金原 そうですね。島田さんがおっしゃるように父権的なものはもはや完全に通用しない時代になっていると思いますし、最近の若い男性はオイディプス的なものには一切囚われていないようにも感じます。男性が子どもにどう関わるかということに関して言えば、一つの過渡期を迎えているのではないかと思います。男性の育児参加や育休取得も一昔前に比べたらかなり増えましたし。、身を粉にして働き、家庭を顧みない男性は今ではもはや害悪扱いです。家庭内でも社会でも評価基順が変わってきたので、そのなかで父性が新たなフェーズを迎えたというのは、実感としてわかります。

島田 だいたい、父親というのは「ええかっこしい」なんですよ。自分に不都合な真実を隠したりして、メンツとかいう犬もくわないものを後生大事に守る癖がある。父権の復活を主張する奴ほど、過去の悪事や失敗を隠して、自己栄光化の言説ばかりを積み上げる。

それぞれの領域で責任のある立場の男たちが自分のやってきたことを赤裸々に告白したら、居場所を失うかもしれない。だから正直な告白は勇気のいる行為なんです。でも、僕はそれができる父親こそが正しいのだと言いたかったし、自伝的小説という体裁をとったのは虚飾に覆われた父性を素っ裸にするのに私小説こそが効果があると思ったからでした。『君が異端だった頃』を、僕は自分のことを「君」という二人称で書いたわけですが、今作で「私」という一人称にしたのはそこに理由があります。一人称の「私」で過去のことを書くと、自然と懺悔録になりますしね。お前の父親はこんなに恥多き人生を送ってきましたよ、と。

金原 でもこの作品で島田さんが懺悔をしているかというと、どうでしょう(笑)。むしろ、この作品には島田さんの父としての、そして作家としての自信が満ち溢れているように感じます。俺は間違ってないんだ、という強い主張も。

島田 正しいことをやる癖がついてしまったので。もちろん書けることと書けないことはありますからね。前作の『君が異端だった頃』で書いたエピソードは三〇年を経過して、時効だったから書けたものばかりでしたし。公文書も私文書も秘密保持期間の目安が三〇年に設定されています。三〇年経ったら、どんな秘密文書も原則公開される。例えば、アメリカの公文書を保存する議会図書館には門外不出とされる極秘資料が多数保管されています。でも、それらだって時効が来れば、次々とオープンにされるわけですよね。だから、三〇年以上前のことに関しては遠慮なく公開していいと僕は考えました。一方、今回の作品では、それに続く自分の人生の三〇年分を書いたから、今の理屈で言えば時効がまだ来ていないことになる。公開することで迷惑を被る人たちがいっぱいいるわけなので、そこは遠慮が働きました。

金原 ミロクくんに関する部分はご本人の許可を得たんですか?

島田 一応、息子のプライバシーに関することも書いてますから、本人の許可をもらっています。それに彼の留学中のことはよくわからないので、本人にインタビューしていますしね。

金原 身内のことを書くのはセンシティヴな問題でもあるので、大事なコンセンサスですね。さっき、島田さんの父としての絶対的な正しさが書かれていると言いましたが、私がこの作品を読んで驚かされたのは、ここに書かれている一貫した信念や思想の強さなんです。『君が異端だった頃』と併せて読むと、それは特に強く感じます。よくぞ、ここまで折れないものを持ち続けてきたなって。

島田 痩せ我慢みたいな部分もあります(笑)。ただ、一貫した信念を感じていただけたのなら、それは「異端」である自分をずっと見つめて書くことができたからかもしれません。そもそも『君が異端だった頃』は青春時代から作家になるまでを書いているから、いかにして僕が異端としての物書きになったか、その遍歴を中心にすればよかった。でも『時々、慈父になる。』は、そんな小説家としての「私」に加えて、父としての「私」という二つの観点で書く必要がありました。ここがおそらく金原さんと共通する部分だと思う。金原さんの作品も、母と小説家という二つの視点が非常にスピーディーに交代しながら自己像を打ち出しているところに、その魅力があります。

では小説家としての「自分」とは何か。僕はあくまでも物書きは異端でなければいけないと思っているし、小説家はエキセントリックなことをやる義務があると考えています。三月に亡くなった大江健三郎さんからも「島田さん、そういうものなんです」と直接指導されたことを強烈に覚えています。私小説を書いてきた近代の作家たちも自分の頭脳と身体を実験台にして小説を書いてきました。さまざまな生活のトライアルを経験し、その上に愚行を重ね、その記録を綴ってきた。その結果、心を病んだり、身体上の病気になったりしたわけで、日本の文士の無頼的なイメージはそこから作り上げられました。だから彼らの小説は異端だった彼らの生き方の記録になっています。それを読むと、僕なんかは大変助かる。前例があってよかった、みたいに思えるというか(笑)。

金原 なるほど(笑)。先人たちに倣っているわけですね。

島田 金原さんだって相当、身体を張って書いてるよね。

金原 いや、そんなことないですよ。そんな身を削るような書き方はしてないです(笑)。やむにやまれず安定をぶち壊さざるを得ないことは何度もありましたが、基本的に私は生活に関しては非常に保守的な人間だと思っています。あまりはちゃめちゃな生活はしないですし。でも、それは私だけの問題ではないと思う。最近の作家は、島田さんがおっしゃったような破滅的な生活を送っている人も少ないですし、スタンスがだいぶ変化していると感じますね。無頼タイプの作家はめっきり少なくなりました。

島田 うん、それは僕も感じます。昭和、あるいは平成の前半ぐらいの作家たちのような野蛮さはなくなった。

金原 『君が異端だった頃』を読むと、中上健次がどれだけ荒れていたかがわかりますね。こんな人が文壇にいたのか……と。今だったら告発、いや普通に逮捕されてもおかしくないエピソードばかりで、そういう意味でもあの作品が貴重な記録であることは間違いありません。

島田 そうなんですよ。なんでこんな危ない奴が放し飼いだったんだ……って思ってしまいますよね(笑)。大江さんだってそうですよ。ノーベル文学賞を受賞して以後の大江さんのパブリックイメージは紳士的な人という感じかもしれないけど、あれはあくまでオフィシャルな顔であって、大江健三郎という人間のごく一部です。若い頃の野蛮さといったら、それはもうすごかった。

金原 そういう昔の作家たちの野蛮さを聞くと、私がどれだけ普通の人間なのかが思い知らされます。普通過ぎて異端なのかもしれません(笑)。

異端は現在可能なのか

――大江健三郎など旧世代の小説家が体現していた異端としての小説家の像が変化しているというお話でした。では、現在、小説家はどうあらねばならないのか。そのあたりをお話しいただきたいのですが、異端とはそもそもどういうことなのでしょうか。英語で言う、アウトサイダーのような存在だと考えて良いでしょうか?

島田 「アウトサイダー」でもいいし、「ヘレティック」でもいい。「異端」という言葉の出どころは大岡昇平あたりにあると思ってください。彼が『野火』を書いた頃、自分を世界文学のコンテクストにおいて、その異端ぶりに気づいたと言います。つまり、ずっとフランス文学を研究してきた彼は、日本語で小説を書く非キリスト教徒の小説家は、ヨーロッパの文学から見れば異端だと受け取られるだろうし、それをこそ目指すべきだと考えたわけです。小説家とは異端であるべきだという考えはそこに原点があるんです。

金原 ただ、時代の移り変わりとともにエキセントリックであることが小説家に求められなくなってきた、ということですね。

島田 そうなんです。昔の文士は小説ももちろん書くんだけど、市民社会に向けて少数意見を述べ、愚行権を行使している面もあった。でも、その役割は時代が変わり、昨今だとより細かい分業が成立し、芸人やブロガーが担うようになってきた。もちろん、芸人、ブロガーも多数意見に与する人気商売ではあるけれども。たとえば、三島由紀夫は、純文学、大衆小説、それから戯曲まで書いて、その傍ら、映画やテレビに積極的に出演していた。

金原 今で言う芸人的な要素を兼ね備えていた、と言えますね。

島田 そうそう。だからこそ、彼はサブカル分野でアイコンになっていたんだと思います。そう考えると小説家に求められる役割はだいぶ変わってきましたね。言論についての責任は相変わらず問われてはいるんだけど、あまり公序良俗に反することを言ってはいけないという雰囲気のなかで、作家自体が小ぢんまりしていたほうがいいみたいな風潮は出てきたのかもしれません。

金原 昔、島田さんがトークショーで、世間が正しいことをやっている間は作家は馬鹿なことができるけど、社会がおかしくなってしまうと作家は正しいことしか言えなくなってしまうとおっしゃっていて、あぁ、今がまさにその時だなと思ったのを覚えています。確か、大震災の翌年だったかな。切実なものとして心に響いた言葉でした。私も東日本大震災の時に、政府に強い不信感を抱えていたので、そういう時に小説を書くと正しいことしか主人公に言わせられなかったんです。自分を取り巻くそういった状況を俯瞰的に捉えられないことに辟易してフランスに移住した頃だったので、島田さんの言葉がすごく腑に落ちました。

だから、現在の世のなかで小説家は、おかしいもののなかで正しいことを叫び続けるおかしな人、にならざるを得ないのではないでしょうか。以前、ある批評家が最近の小説はLGBTQの問題だったり、フェミニズムだったり、ポリコレだったりをテーマとして大々的に取り上げ過ぎると批判していたという話を人づてに聞きました。でも、なんでそういうテーマや言葉が小説を通じて出ていかなければいけないのか、その必然性をこそ考えなくてはいけないと思うんです。そこでしか上げられない声がある。つまり、今生きている社会に歴然とした問題がある場合、小説を書くときにそれを避けて全く違うところから物語を紡ぐことは無理なのではないかと思います。

島田 その通りですね。ただ、小説と批評や論説文のナラティヴは別だということは考えておく必要があるとも思います。アクティビストや専門家が現代社会における問題についてコメントする場合、一人称で自分の意見を言えばいいわけです。でも、小説家はそうじゃない。小説という空間のなかでその問題を扱う場合、正論も異論も同じ器に入れる必要がある。そのなかで複数の意見を戦わせたり、そこから出てくる矛盾を暴いたりするのが小説の役割です。例えば、リベラルな思想を持つ人間のなかにある差別意識のようなものを暴露するのは、小説だからこそできることですよね。

金原 確かに。あまりにも一元的な見方になり過ぎてしまうと小さくまとまってしまい、小説であることの意味がなくなってしまいますね。

島田 だからもっと包括的に、俯瞰的に、絶妙な距離感でもって捉えられるかどうかが重要なんだと思います。

金原 その距離感のなかで、自分自身に対してもどれだけ批評的になれるか、ということですね。他者のみならず、自分にも批判的になれる立場を保っておかなくてはいけない。確かに小説にしかできないことはあると思います。私はエッセイやコラムとかだと自分の主張が強く出過ぎてしまうので、それを諫めてくれるキャラクターのいる小説のほうが書きやすいんです。物語が進行する内、さまざまな立場の人の、あらゆる声が出てくる。そもそも自分自身の中にさまざまな主張があって、整合性のあるものばかりではないということもわかってきます。

島田 もう一つ、普通ならできない内部告発や不都合な真実の暴露も、フィクションの形式を借りればできます。その場合、読者との間にコンセンサスが成り立っていると理想的です。これは小説だけど、実は本当のことが書いてあるんだよね、みたいに。

金原 そうですね。ただ、その受け取り方を間違えてしまうと、著者と主人公を混同してしまう事態が発生することもあります。でも、考えてみると、それは面白いことではあるんですよ。なぜ人は主人公に著者を投影してしまうんだろうと私は以前からずっと不思議に思っていました。もちろん私自身もそういう錯視をしてしまうことがあって、これはこの著者がインタビューで言っていたことだったか、エッセイやコラムで書いていたことか、それとも主人公のモノローグや台詞だったか、というのがごちゃごちゃになってしまうんです。ですが、それはフィクションを楽しむ上で絶対的に切り離せない箇所でもあって、つまり人は「この小説を作った人がいる」という前提で小説を楽しむわけです。AIが書いた小説ではなく、生身の人間が書いたものである以上、そことそこを結びつけるなというのは無理な話で、むしろ著者と主人公と読者、という三者の関係性は意外なほど強く、それこそが読書という行為に深みを与えているのではないかとも思うんです。

私小説にとっての真実とは何か

――著者=主人公という等号が成り立つかどうかというお話は煎じ詰めれば、私小説とは何か、という問いに行き着くのかもしれません。今回の『時々、慈父になる。』も島田さんご自身、私小説として捉えていらっしゃいますし、金原さんも『文藝』(二〇二〇年秋季号)で「特集:私小説」の責任編集をされていました。では、お二人にとっての私小説とはどのようなものなのでしょうか。例えば、金原さんは「特集:私小説」の「プロローグ」で二〇〇六年の作品『オートフィクション』以来、ずっと私小説に関心を抱いて来られたと書かれています。それはどういう関心だったのでしょうか。

金原 私の書く主人公は、著者を彷彿とさせる、とよく言われるんですが、私は全く気にしていないんです。そもそも小説は自分自身とは切り離せない表現ですから。自分の思想や体験が自然と入り込んでしまうものだし、あえてそれを排除するべきでもない。だからフィクションはノンフィクションでもあって、その二つは不可分だと思うんです。だとするなら、重要なのは何を書いて、何を書かないか、その選択のほうにあるのでは? ということを、私は「オートフィクション」という概念を知った時からずっと考えてきました。私小説に対する関心は私の場合、そこにあります。

当然、私が小説を書く時、作品に書かれている言動やエピソードが実際にあったものとは限りません。現実に起きたことが私のなかに入ってアウトプットされるとき、言葉選びや、何を描写し何を描写しないか選ぶ段階で、ありのままの現実を描くことにならないことは確定しています。つまり表層的な部分はフィクションだとしても、そこで行われた魂の働きについては真実である、というのが私にとっての私小説で、それらは全て本当か嘘か断じられるものではなく、全ては本当と嘘のグラデーションの中にある、というイメージで捉えています。

島田 おっしゃっていることはよくわかります。僕の今回の作品だって、僕のフィルターを通して書いた、僕にとっての真実に過ぎないわけだから、関係者が読んだら違うものとして受け止めるでしょう。私小説とは必ずしも経験された事実だけを書くものではない、というのは僕もその通りだと思う。私小説のなかに架空の人物が出てくることだってありうる。そもそも自己像なんてものは固定されたものではないから、自己像そのものが変異することだってあります。「私」自身が複数化し、多層化、多様化する、その様態を書くことだってできる。真実は一つだけではありませんから。

金原 そうなんです。例えば、誰かと話をしていて、その意見に同意する私と同意できない私が生まれることってありますよね。自分自身のなかにたくさんの私がいるわけだから、そのなかのどれを選び取るか、あるいはどれとどれ、あるいは三つでも四つでも、どれをいくつ選び取るかが、小説を作り上げる時の力になるんだと思います。

だから私はこれまで、私小説を書くという意識で作品を書いたことはないんです。自分に今書けることを書いているだけで、それらは全て、フィクションとノンフィクションの間にある、それ自体はもう決まりきっていることなので。

島田 つまり言い換えると、小説を書けば多かれ少なかれ全部私小説になるということですよ。なぜかと言うと、明らかに自分とは異なる人物を主人公に置いたとしても、そこには自意識の投影があるわけですから。複数の人物を動かすとしても、その声色を使って語らせること自体が作者によるコスプレだったり、変身だったり、憑依だったりします。

そうやって小説家は自己の意識を複数化し、多層化して物語を紡いでいるわけなので、冒険小説だって歴史小説だってSF小説だって、そこに出てくる登場人物は自意識の分裂化によって作られた存在と考えていいと思います。だからその小説に出てくる全ての登場人物を総合させたものが「私」なのだと言ってもいい。そう考えれば、あらゆる小説は私小説であるという言い方も別におかしくはないとわかってもらえると思います。僕だって、今回の作品で私小説という形式を借りて、「私」が「私」を偽装したり、「私」が「私」に憑依したりするようにして書きました。「私」には折々の「私」がいるのであって、それを全て対象化して小説にまとめると、どこか他人に見えますよね。

金原 このなかで島田さんは自分のことを細分化して、「彼奴」と呼んでいますよね。あれはすごくしっくり来る表現でした。自分の中に手に負えない部分を感じる時、私も使おうと思います。

島田 書くことである時期までは自分だった「私」を自分のなかから放逐する感じと言いますか。そうすると、ちょっと自分のなかに空きが生まれるから、そこに別の要素を入れて、また違う「私」のコスプレをする。そうすることで「私」を更新し続けるということをやらないと、いつも同じところに止まってしまい、作風のリニューアルなんてできません。

金原 ほんと、そうなんですよ。小説を書く醍醐味は「私」の更新にこそある。私は長女の出産後、数ヶ月育休的に書くことを休んだ時期があったんですけど、そのとき、何これ、やばい、と思って。自分がずっとその場に止まって、腐っていってる感覚があったんです。自分自身はものすごいスピードでアップデートされてるのに、それを書けないのはこんなにも苦しいのか、と。このままでは死んでしまうと恐怖を感じました。

だから、その意味では私にとっては小説もエッセイも一緒です。両方ともに、自分を放出する手段であって、エッセイだから実際にあったことを書いているというわけではありません。エッセイを書いてくださいという依頼を受けたから、エッセイとして書いているだけで。

島田 小説だろうが、エッセイだろうが、詩だろうが、俳句だろうが同じなんですよね。若干アウトプットが違うだけで。要するに、世の中に真実として流通しているものの大半はフィクションなんです。政治や経済も説得力のない、劣悪なフィクションで、首相も官僚も自分の役をろくにこなせない不完全なキャラに過ぎない。

金原 そうですよね。今日、ここで起きたことをみんながそれぞれ文章にしても、インプットとアウトプットの媒介者が異なるだけで、全く異なる物語が描かれるでしょう。

島田 小説家が小説のなかで書く真実=嘘というのは、結局のところ、リアリティという問題に回収されるんです。つまり、フィクションで書いているんだけど、実話だと誰もが信じたくなるようなリアリティの精度が問題になるわけです。小説だろうが、映画だろうが、リアリティをどうやって作り上げるかが勝負になる。

金原 そのリアリティが何によって補強されるのかと言えば、必然性なんだと私は考えています。著者自身のなかに物語を書く必然性がどれだけあるか。それによってリアリティの強度が決まる。新人賞の選考をやっていると、コンセプトが先走ってリアリティがついてきていない作品に出会うことが多いんです。でも、そんななかに、作者はどうしてもこれを書かなければいけなかったんだろう、と思わせるすごい力を持った作品もあって、受賞に至るか至らないかはそういうところに差があるのではないかなと思います。

島田 今のはとても重要な話で、要は、リアリティというのはテクニックだけでは作れないってことですね。書き手が全く信じていないものをテクニックを駆使して真実らしく書いても、どうしても嘘くさくなる。書こうとしているものに対する信頼や信仰や信用がないと、リアリティの精度が上がることはないわけです。

金原 そうですね。自分はこれを書かなければならないとどれだけ信じているか。自分の表現をいかに信じられるか。小説を書く上でそのことが何よりも大事なわけで、そもそもフィクション、作り話を本気で書くというのはかなりの労力と精神力を使うことですから、そこに小説が持つ力への信頼がなければ書き上げることも難しいんです。そして、その信仰心が強いと、稚拙なストーリーでも、構成に難があったとしても、強烈に心に訴えるものになったりするんです。

「衒い」を捨てたその先で

――小説を書く上での必然性というお話がありました。『君が異端だった頃』と『時々、慈父になる。』はそういう意味で言うと、時代を証言する必然性に駆られた私小説だとも受け止めることができますね。

金原 これらの作品は島田さん自身が生きてきた証のようなものだと思います。私小説か否かという議論にはあまり意味がないと言いましたが、『君が異端だった頃』のスタイルには自分自身へのアプローチとして新しいものを感じました。『文藝』で特集を組んだときに島田さんにご執筆をお願いしたのも、最近の作品で島田さんが自分のことを衒いのない形で書かれているのがすごく面白かったからなんです。それは今回の作品を読んでも感じました。

島田 ありがとうございます。衒いのない境地に到達するのはなかなか大変なんですよ。若い頃はどうしても衒っちゃいますからね。

金原 島田さんには大いなる衒いがあったんだろう、というのは想像がつきます(笑)。

島田 そうでしょ(笑)。最近になってようやくそのカルマから解放されつつある気がします。結局、その衒いというのは「俺が俺が」の自我から発生していると思うんですね。その自我が少し緩むと、この「俺」というのは基本的には俺だけじゃないことに気づくんです。要するに、俺の構成要素は他者である、あるいは環境そのものであると考えると、俺なんていうのは所詮、絶えず変化する関係性の編み目に過ぎないのだという悟りが開ける。

だから、衒っている時代は「私」を書くとどうしても自慢話になってしまう。でも、それが消失してくると、「私」とは、環境や他者や偶然が折り重なったものが、「私」という身体と脳を通じて生じた一つの現象でしかないことがわかる。だからそういったものの記録を丹念につけていけば、それがそのまま「私」を表出することになるはずだと現在は考えています。

金原 衒いを持って離さなかった人がそれを捨てる瞬間には凄みがあります。最近では村上龍さんも『MISSING 失われているもの』などで私小説に立ち戻られていて、今改めてここに立つのか、と読者として感慨深いものがありました。脂が抜けたというか。歳を取って、自分のことを衒わず書くようになる瞬間にこそ、その人の魅力が立ち現れてくるということを教えられている気がします。

特に若い男性は衒いが強いですよね。私の旦那もそのタイプで、私にはよくわからないプライドや意地を持っている人だったんですが、病気や怪我をした時にのみその衒いがなくなるなと、ある時気づいたんです。そしてそういう時にのみ愛おしさを感じられました。

島田 それ狙ってやってるのかもね(笑)。

金原 そうなのかな(笑)。でも、島田さんの今回の作品を読んでると、やっぱり男性にとってそういう境地は老いとともにやってくるのかなと思いました。そうして衒いが邪魔をして見えなかったところが見えるようになってくることで、受け取る側も心を開きやすくなるという効用もあるのかなと。

島田 そうかもしれません。晩年の仕事というのは創作意欲が高くて技術の脂が乗り切った時代の作品に比べて、独特の境地が現れるものなんです。ベートーベンもピアノソナタ第32番とか弦楽四重奏曲第12番以降の作品とかを聴くと、それ以前の古典的に構築された作品より、少し余裕が表れているのがわかる。ジャズじゃないの? と思わせるような、インプロビゼーションっぽさがあるんです。芸術家は構成美を追求するのに飽きてくると、型を崩していくわけですね。で、それにも飽きると型を破る。その結果、型通りも、型崩れも、型破りも全部含まれた自由な境地にたどり着けば、それがそのまま一つの進化になる。

金原 なるほど。一人の作家の作品を読んでいくと、すごく力が入っているように感じられる作品から、実験的なことをしたりジタバタしている作品、リラックスして書いているのだろうとわかる作品、と移り変わりがしっかり感じられることがありますね。

島田 大事なのは六〇歳を過ぎてもなおクリエイティヴでいられるか、ということです。柄谷行人は六〇歳にして『トランスクリティーク』を上梓し、新たな思想を切り拓いた。それは『世界史の構造』、そして近作の『力と交換様式』に繋がった。柄谷さんは現在、八一歳なのですが、その思考力は未だ衰えません。もう一つ僕の励みになっているのが、カントが六〇歳を過ぎてから『判断力批判』を書いたこと。そこから『永遠平和のために』などの彼のレイトワークが生み出されていったわけで、彼も還暦を迎えてから偉業を成し遂げている。フロイトだって八三歳で病に蝕まれながら『モーセと一神教』をこれまでの経歴を擲つような覚悟で書いている。彼の晩年を見ていると、常にクリエイティヴでいるためには、それまでの仕事を自ら軽視する必要があるのではないかとさえ思わされます。そう考えると僕にはまだ二〇年ある。その間に、やれるだけの準備を始めなくてはならない。今回の作品を書いた裏には、そんな気持ちも多少ありました。

金原 考えてみれば、高齢になってからの自己否定とアップデートというのは、物書き以外にはあまりできないことかもしれませんね。じゃあ、島田さんもこれからレイトワークに入って、あそこが転機だったみたいに後々言われる本になるかもしれませんね。

島田 それは後世の人たちが勝手に言えばいいことです。長期にわたって仕事をする場合、それぞれの時代を切り取ると違う顔が出てきたほうがいいでしょう。谷崎だって、それなりに長生きしたから時代ごとの切断面で異なる顔が出てくる。そこを目指すしかないですよね。金原さんももうデビューして二〇年でしょ。僕は四〇年が経つんですが、最初の二〇年と後の二〇年だったら、後半のほうが圧倒的に速い。きっと金原さんもこれから時間が速く過ぎ去りますよ。

金原 ほんとですか(笑)? この二〇年も速かったんだけどな。でも、金太郎飴の話で言えばこれまでも、個人的には子どもが生まれたこと、恋愛や海外移住の経験、社会的な側面で言えば東日本大震災やパリの同時多発テロ、この数年の新型コロナでもそれぞれ揺らぎがもたらされて、社会と個が織りなすマーブル模様がその都度小説に現れてきたと思います。

最近では、子どもが大きくなってきたことで、次のジェネレーションを意識するようにもなって、新作の『腹を空かせた勇者ども』では初めて中学生を主人公にしました。彼女らから見える世界を想像した時に、自分とは全く違うものが見えることに気づいたのは、子どもを持ったことの副産物だったと思いますし、その視点はきっとこれからの作品に強く作用してくるような気もしています。

島田 今後の作品が楽しみですね。

金原 私も島田さんのレイトワーク、楽しみにしています。

取材・構成/長瀬海 撮影/露木聡子

(2023・5・18 神保町にて)

「すばる」2023年8月号転載

プロフィール

-

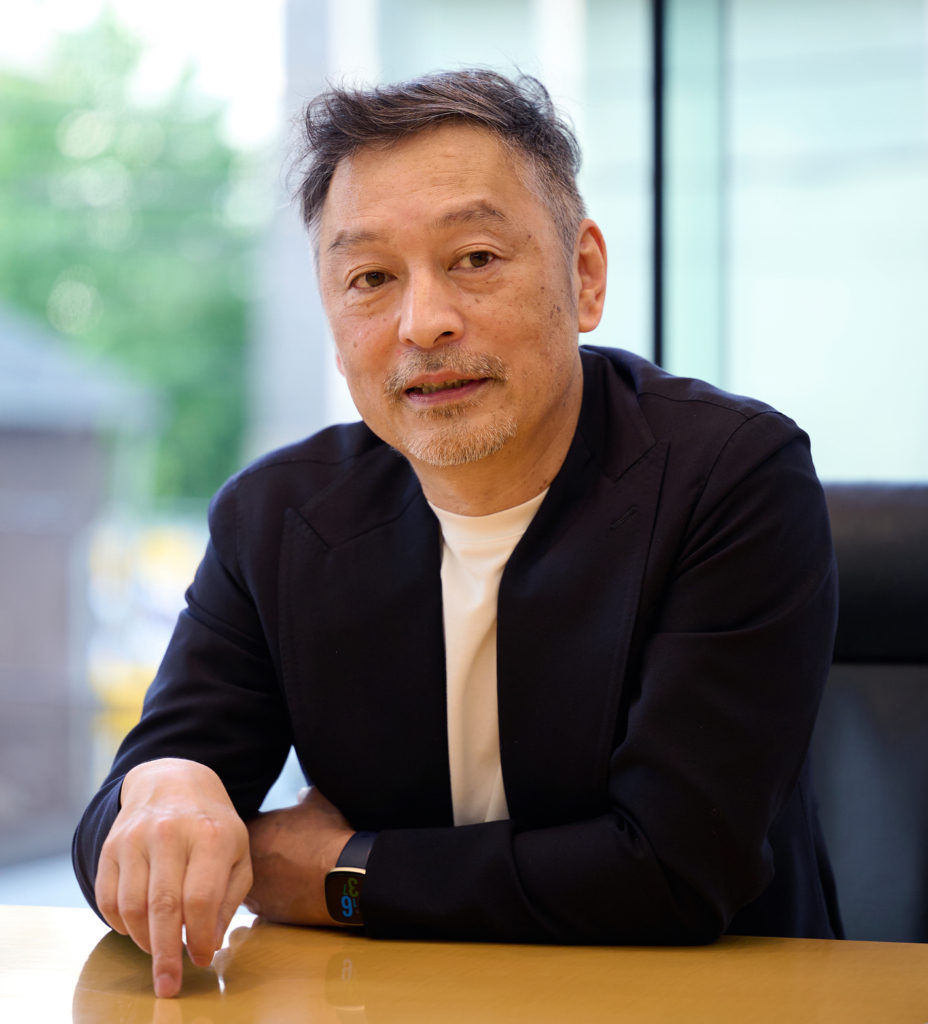

島田 雅彦 (しまだ・まさひこ)

1961年、東京都生まれ。東京外国語大学ロシア語学科卒業。在学中の83年に『優しいサヨクのための嬉遊曲』でデビュー。84年『夢遊王国のための音楽』で野間文芸新人賞、92年『彼岸先生』で泉鏡花文学賞、2006年『退廃姉妹』で伊藤整文学賞、08年『カオスの娘』で芸術選奨文部科学大臣賞、16年『虚人の星』で毎日出版文化賞、20年『君が異端だった頃』で読売文学賞〔小説賞〕を受賞。主な著書に『徒然王子』『悪貨』『英雄はそこにいる』『傾国子女』『ニッチを探して』『暗黒寓話集』『カタストロフ・マニア』『人類最年長』『スノードロップ』『スーパーエンジェル』『パンとサーカス』『時々、慈父になる。』など多数。 現在、法政大学国際文化学部教授。

-

金原 ひとみ (かねはら・ひとみ)

1983年東京生まれ。

2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞。

04年、同作で第130回芥川賞を受賞。ベストセラーとなり、各国で翻訳出版されている。

10年『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞を受賞。

2012年『マザーズ』で第22回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。

20年『アタラクシア』で第5回渡辺淳一文学賞を受賞。

21年『アンソーシャル ディスタンス』で第57回谷崎潤一郎賞を受賞。

22年『ミーツ・ザ・ワールド』で第35回柴田錬三郎賞を受賞。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。