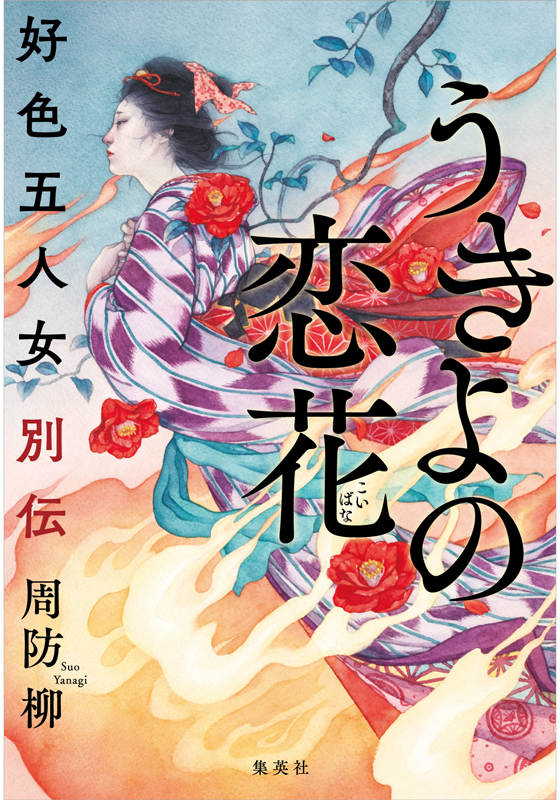

『うきよの恋花 好色五人女別伝』刊行記念インタビュー 周防 柳「エンタメ小説の要は説得力のある華麗な噓」

デビュー以来、歴史ものから現代ものまで幅広いジャンルで注目作を発表してきた実力派・周防柳さん。最新作では井原西鶴『好色五人女』の大胆なアレンジに挑戦し、恋に身を滅ぼした五人の女性の生き様を見事に描き切っている。その創作の裏側をたっぷりと語っていただいた。

聞き手・構成/小元佳津江 撮影/露木聡子

文芸作品にして❝ゴシップの元祖❞

――まず、今作で井原西鶴の『好色五人女』をモチーフにされた理由からお伺いできますでしょうか。

周防 古典を現代風に翻案したものって、『源氏物語』でも『平家物語』でもいろいろあると思うんですが、私はそういう試みをしたことがなかったので一度やってみたいと思っていたんです。そんなときに、当時の担当編集者とゴシップで盛り上がることがあって、古典のなかのゴシップを翻案したらおもしろいんじゃないかという話になりました。それで遡って見ていったら『好色五人女』に行き着いた。これって元祖ゴシップ小説だと思うんです。文芸作品のなかで市井のゴシップをテーマにしたのは、おそらくこれが本邦初なんじゃないでしょうか。

遊郭の話ならこれより前に西鶴も書いているし、他にもいくつか出版されているんです。だけど、『好色五人女』は市井の実話がベースになっている。町娘の色恋沙汰や町の女房の浮気話がネタ元なんですね。そういう身近なゴシップをネタにしたことが喜ばれて、本も大ヒットした。そんなことから『好色五人女』を取り上げてみようと思いました。

――翻案するにあたり、改めて原作にどんな印象を持たれましたか。

周防 原作のキモは❝企画の妙❞にあるなと。やっぱり、一般人の好色女の実話を集めようという発想が素晴らしかったんだと思います。西鶴は小説家というより企画者としての才能がすごくあった。というのは、これを読んでも小説としてはあまりおもしろくないんですよ(笑)。もともとが俳諧の人で、今とは小説の作法が違うということもありますけどね。西鶴は、リズミカルで美しい言葉が怒濤のように出てくる人。でも、そこにベタベタした感情は入れないというか、出たとこ勝負のライブの人なんですよね。

――原作は、今の感覚で読むと不可解なところも多いですよね。

周防 そうなんです。ほとんど起承転結もついていないですし。もちろん、一般人の実話が元になっているので、そのまま書けなかったという事情は大きいと思います。遊郭の話なら、とにかく宣伝してあげてなんぼなんですよ。心中話でも逆におもしろがってお客さんが集まったりするし、本も売れるしでウインウイン。でもこれは、下手をしたら叩かれる可能性が大。だから、踏み込むのに躊躇があっただろうし、かなり事実を改変していると思いますね。

――作中でも少し触れられますが、そこには西鶴の愛情もあったであろうと。

周防 私の想像ですけどね。実際、処刑されて亡くなっている人もいるので、茶化すんじゃなくて、変な言い方だけど書くことで逆に救うというか。本当のことを書かないのは、彼なりの愛情や敬意であり、そこには大坂人ならではの洗練された感覚があったのかもしれません。ただ、名前はほとんどが実名。だから、全然違う話になっていても「八百屋お七」とか「樽屋おせん」とあるだけで読む人はすぐにわかるし、熱狂した。当時の市井の人たちは、文字は読めても文学的に何かを読み解くほど民度が高かったわけではないので、設定だけで十分楽しめたんだと思います。

とことん現代に寄せて書く

――当時、市井の人たちの間でも原作にあるような色恋沙汰があったのでしょうか。

周防 そう思いますね。原作の元になる出来事が起きたのは一六六〇年代から一六八〇年代の頃。それまで庶民はかなり貧しかったけど、天下泰平になったことで生活レベルも上がってくる。すると、日常のなかでも浮気とかをする余裕が出てくる。それまで遊里のなかでしか行われていなかったことを、庶民の娘さんや奥さんなんかもやり始める、そんな時期だったんだと思います。当時、姦通罪というのもあったけど、たいていはお金を払って内済にしていたので、そんなに簡単に死罪にはならなかったと思います。

――ところが、原作に出てくる人たちは、結構身を滅ぼしていますね。

周防 刃傷沙汰や、主人の奥さんと下男の不倫とかだとダメですね。そうなると逃げるしかないし、たいていお金を持ち出すから余罪も重なる。ここに出てくる人たちは駆け落ちしたりして大ごとにしてしまっているから内済は無理なんです。でもそれはやっぱり、よほど愛し合っていたからなんだろうと思いますけどね。

――周防さん解釈の本作は非常に読み応えがあって、話の筋に説得力がありました。

周防 ありがとうございます。原作は、現代の感覚からすると不可解で、真偽が不確かな点も多いんですが、ベースとなった実話があったことは間違いない。じゃあ、その真相は何なのか、今の私たちが読んでもきちんと納得がいく話を作ってみようじゃないのと思ったんです。そのときにまず考えたのが、とことん現代に寄せて書くということでした。

――原作では、善良な美男美女が相思相愛で……、というような設定が多いですが。

周防 美女ばかりじゃおもしろくないですよね。だから、ちょっとかわいそうだけど醜い容姿の設定にしてしまった女性もいます。美女のなかにも、清楚な美女もいれば化粧で化けた美女もいるだろうし。原作にも男色は出てきますが、BLやタブー要素のある恋愛なども入れてバリエーションを出しつつ、今の人の感覚に沿うような話にしました。

ひとつひとつ、納得感のある形に再構成

――一話目は、放火事件で有名な「八百屋お七」。ここでは、お七に届く恋文が和歌になっています。この和歌がかなり重要な役割を果たしますよね。

周防 ちょうど原作でも、色男として名高い在原業平の名前がチラッと出てくるので、和歌を使いつつ何か展開するのもおもしろいなと思ったんです。お七はちょっと文学少女っぽい雰囲気にして、大好きな吉三郎のことを心のなかで「業平さん」と呼んでいる。原作のワードを生かしつつ、和歌を物語のトリガーに使いました。

――お七が火をつけた理由も原作とは大きく異なるものの、なるほどなと思いました。

周防 この事件はかなり謎だと私は思っていて、どうしても納得のいく結末がほしかったのですごく頭をひねりました。原作では、お七が吉三郎と会ったのが火事のあとの避難所だったから、もう一度火事が起きればまた会えると思って火をつけたとなっている。でも、いくら何でも、天和の大火という実際にあった大火事のあと、すぐに放火するって考えにくいじゃないですか。お七は史実でも放火罪で火刑にされているので何とも言えないけれど、いくら思い余っても、火をつけて自分も火あぶりになってどうするのって思いますよね。それで、全体で見るとちょっとトラジコメディー的な、そんな結末になりました。

――次の「おさん茂兵衛」では、原作に比べて、駆け落ちする二人の恋の純度が増し、至高の逃避行になっています。

周防 実は、近松門左衛門もこの話を『大経師昔暦』という浄瑠璃にしていて、それが『近松物語』という名前で映画になっているんです。結構脚色してあるんだけど、こちらは純愛のいい話なんですよ。「おさん茂兵衛」を書き始めたとき、それがすごく頭にありました。おさんには大経師をしている中年の嫌な亭主がいて、手代の茂兵衛は若くて純粋でかっこいい。もう絶対こっちを好きになるよねっていう男。だからこれは、嫌な亭主の目を盗んで織り成される若くてきれいな二人の純愛という、王道の不倫話にしました。この五話のなかでは一番まともかもしれませんね。

――駆け落ちには下女のお玉も随行しています。三人の道行きというのも珍しいですよね。

周防 本当は二人の道行きにしたかったんだけど、実際は三人で行っているのでね。この事件は、いつどこに逃げて、そこに何日いて、いつ捕まった、という詳細な記録が残っているんです。お玉も不倫幇助の罪で処刑されているから、随行していないとおかしいし。近松の映画では二人にしていたけれど、ここはあえて三人にしてみました。

――三話目の「樽屋おせん」はかなり大胆にアレンジされていますが、上質なサスペンスドラマのような一篇でした。

周防 これがすごく難しくて。原作ではおせんと、夫になる樽屋、二人の伊勢参りの話がかなりの割合を占めていて、不倫相手の麴屋長左衛門の説明はほとんどない。悩んだ結果、伊勢参りはモチーフとして残し、思いきって全然違う話に再構成しました。これだけ伊勢参りの話が長いということは、実際も何かがあって、隠喩として入れているのかもしれない、と思ったんですよ。

あと、樽屋が長左衛門を殺す動機も薄すぎるんですよね。浮気現場を目撃して、裸で飛び出したところで刃傷沙汰、というのは本当だろうけど、よほど何かカッとなる要素がないとおかしい。温厚な亭主を一瞬で怒らせるようなドラマがね。それでいろいろと考えた結果、浮気がいかにしてばれるかというサスペンスのような話になりました。

――不倫相手の長左衛門の悪い男っぷりも、何とも言えない引力になっています。

周防 私も嫌いじゃないですよ。こういう男っておもしろいなと思うし、実際悪いやつとかダメな男に惚れちゃうんでね。いい人は結婚するには向いているかもしれないけど、ダメと思いながらも好きになっちゃうのが恋じゃないですか。いつの世も破滅に至る恋は相手選びに難がある。だって樽屋はすごくいい亭主なわけで、この男に惚れときゃいいのに、やっぱりそう簡単にはいかないんですよね。

――長左衛門の妻のお梶も、原作より大きな役割を担っていますね。

周防 第三の女を入れたかったんです。原作では、麴屋での法事のちょっとした場面で、妻が夫とおせんの不倫を疑ったというんだけど、どうも不自然で。これも、本当のことが書けないからガラッと変えているんだろうなと。妻はここで一瞬登場するだけなんだけど、逆にそれが際立って見えた。わずかにでも出したことに何か意図があったのではと思ったんです。それで、そこをふくらませてみました。

――次の「お夏清十郎」でも、お夏の兄嫁であるお綱がとても重要な存在になっています。

周防 そうそう、原作では少ししか出てこないんだけど、ここでも第三の女を入れたくて。やっぱり、外からの目線、状況を説明させるキャラクターが必要になってくるんですよ。私のト書きじゃダメなので。いろんな方法があるんですが、ここでも兄嫁の役割を大きくして、舞台回しをしてもらいました。

――原作の「向かい通るは清十郎でないか」という唄も印象的に入っていますね。

周防 お夏と清十郎はカップルとして有名で、この唄は今も俚謡として歌い継がれているし、お祭りや舞踊もあるんです。それでこの唄や、原作の、振袖を引きずって歩くお夏と菅笠で道行きする清十郎、美男美女の組み合わせは絶対に残したいなと思っていました。でも、やっぱりこれも話としては謎が多い。清十郎は但馬屋の久右衛門(久左衛門)のところで奉公していた。久右衛門の妹がお夏で恋仲になるわけだけど、駆け落ちして清十郎だけが死罪になる。確かに主人の妹ではあるけど、普通はこれでは死罪にならないし、片方だけ罰せられるのも妙。それで、納得のいく話にしなきゃという一心で、久右衛門やお夏の造形はかなり変えましたね。

噓のなかに真実がある

――最後の「おまん源五兵衛」は、そこに続けて「または、お小夜西鶴」というタイトルがついているように、西鶴自身の話になっています。話のスケールも一段大きくなり、圧巻のラストでした。

周防 ここも他と同様、単に「おまん源五兵衛」を新解釈で書く、というほうがシンプルだったんですが、そうできなかったんですよ。というのは、他の四話は一応ベースとなる実話があるんですが、これはたぶんない。作中にも書きましたが、おそらく、四話では収まりが悪く、一話足して祝儀話で締め括るために、西鶴が創作したものだと思うんです。この話だけ奇妙なハッピーエンドになっているし、舞台も薩摩。そんな遠くを舞台にしている時点で明らかに実話じゃない感じがしますよね。そうなると、他の四話のように書くのは難しくて。

もともと最終話で、四話までの種明かしみたいな話をしようというプランはあったんです。それで、せっかくならそこに「おまん源五兵衛」のエッセンスや、西鶴何する者ぞ、というのを入れてみようかなと思ったんですよね。

――周防さんの考える西鶴がとても生き生きと描かれていて引き込まれました。西鶴像をこのような造形にした理由は何なのでしょうか。

周防 西鶴の生い立ちってほとんどわかっていないんですよ。裕福な家の商人だったと言われていますが、何の商売かも不明だし。でも『好色一代男』とか、書いた作品からして、その手の世界に詳しかったことは明らかだし、女色と男色、両方に通じていたことも確かなんです。それで、母が遊女で西鶴だけ妾腹という設定にしました。裕福な家なら父親が遊女を身請けしたことも考えられますしね。

西鶴は三十四歳のときに妻に先立たれるんですが、ここで剃髪し、法体になっている。死んだ女房にすごく惚れていたという話もありますが、何もかも捨てて法体でというのもちょっと不思議で。きっとそこに何かあったんだろうなと。それでこの話は、「おまん源五兵衛」とも通じる自身の半生を西鶴が書く、ということにしました。もちろん、まったくの私の想像です。ここは考えるのが大変で、他と比べて二倍手間がかかったけれど、結果的には全体を包む風呂敷的な話が作れたので、よかったなと思います。

――終盤の「わかってるつもりでわかってなかったことが、いまごろわかった」という西鶴のセリフも、どこかこの物語全体を包括している印象があります。

周防 わかっていても明文化できなかったことに、書いてみて初めて気づくことってありますよね。それを西鶴に言わせてみました。西鶴はかなりニヒルな人だったと思うんですよ。でも、そうなるまでにはきっと過酷な体験があって、自衛のためにそういうパーソナリティを作り上げたのかもしれない。西鶴は書くことによってそれに気づいた。そして、恋に身を滅ぼした町の女の話を書いてみて、初めて自分の女房の心にも気づいた。そういうオチになっているといいかなと。

――浮世草子について西鶴が語った「ほらの中にまことがある。それを書くのがわしの仕事や」という言葉にも、非常に重みと含蓄を感じました。

周防 たとえば、歴史上の実在の人物の話をまったくの創作で書いたとしても、そこに説得力があれば、読者は「実はこっちがほんと?」となると思うんです。説得力のある華麗な噓をつく─それが我々の仕事であり、エンタメ文学や小説の真髄だと思うんですよね。西鶴の書いた浮世草子もそういうものだったのではないかと思うし、今の人が見たら不可解でも、当時の人にはすごくリアルだったのかもしれない。だからきっと西鶴も、そんな気概で書いていたに違いない、そう思います。私自身、全然その境地には至れていないんですが、ずっとそこを目指して書いてきたし、これから先も目指していきたいと思っています。

「小説すばる」2022年10月号転載

プロフィール

-

周防 柳 (すおう・やなぎ)

1964年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。編集者、ライターを経て、2013年、『八月の青い蝶』で第26回小説すばる新人賞を受賞してデビュー。同作は2015年に第5回広島本大賞「小説部門」大賞を受賞した。著書に、六歌仙と「古今和歌集」の成立をテーマにした『逢坂の六人』(2014)、「古事記」の成立をテーマにした『蘇我の娘の古事記』(2017)のほか、『虹』(2015)、『余命二億円』(2016)。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

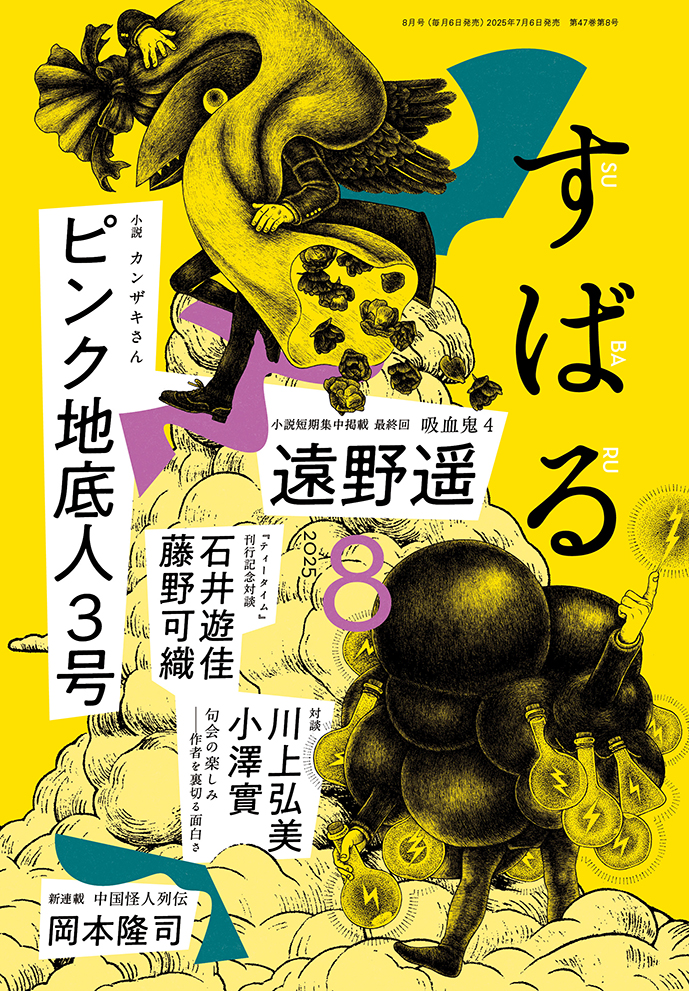

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。