2024年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

2024年12月06日更新

2024年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

2024年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

2024年11月15日、本年度集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。

贈賞式とその後の祝賀会にも多くの関係者の方々がお祝いに駆けつけてくださり、大変賑やかな会となりました。

各賞の選考委員による講評と、それを受けての受賞者の挨拶を、一部抜粋してお届けいたします。

第37回 柴田錬三郎賞

受賞作 佐藤究さん『幽玄F』河出書房新社刊

選考委員代表 篠田節子さん

講評 篠田節子さん

「選考するというより非常に良い作品を共に楽しませていただいた」と候補作がいずれも高水準であったことを称えながら、その中でも受賞作の突出していた点について「冒頭からのテーマの提示の仕方、文章表現、比喩、象徴の使い方など小説的技法として大変優れていた。たとえば、血の赤と空の青は補色の関係にあるという表現は、まさに作品全体を貫くテーマであり、こうした印象的表現が各所で見られる」と絶賛されました。「幼き頃に空を見上げて『絶対的で、無限に移り変わる空』の真理とタナトスにとりつかれた男がついに空の真実と一体になるという最後は、悲劇ではなく大願成就の物語として読んだ。テーマは明確ではあるが、テーマが先行してしまって面白みに欠けるということは決してなく、物語性の豊かさ、人物とストーリーのバランスや伏線の巧みさなどエンターテインメントとして完成している」と細部についても賛辞を重ね、今後のさらなるご活躍への期待を込めてお祝いの言葉に代えられました。

受賞者の言葉 佐藤究さん

日本推理作家協会の理事、そして江戸川乱歩賞の運営担当を務められている経験から賞を受けることへの感慨もひとしおに登壇なさった佐藤究さんでしたが、謝辞を述べる中で恩師でもある詩人の河村悟さんの訃報に触れ、「一時は執筆を中断することも考えたが河村さんがそれを望まれないだろうと思い書き進めた」と脱稿までの道のりの険しさを覗かせました。着想の発端は「河出書房新社の担当者二人の前で三島由紀夫の超音速戦闘機F104の搭乗体験記が好きだと口を滑らせてしまった」ことにより正式に依頼され、「非常に難しい、冗談抜きで作家生命の危機に陥るミッションである」と一度は断ったものの結果的に引き受けることになったそう。河出書房新社と三島の関係についても「三島のプロ作家への転向の契機を作ったのが、音楽家の坂本龍一さんのお父様としても知られる坂本一亀さんという当時の『文藝』の編集長だったことも縁深く感じていた」と振り返られました。

また、単行本の装丁を手掛ける川名潤さんに毎回作品のイメージに合わせてサウンドトラックを作ってお渡ししている佐藤さんは、もし三島由紀夫という人の一生に曲をつけるなら、と考える機会に『戦場のメリークリスマス』が降りてきたという運命的なエピソードも披露され、「河出書房新社の出版物が柴田錬三郎賞をいただくのはこれが初めてということで、坂本一亀さんのご縁が味方してくださったような気がしています。すべての関係者の皆様、ありがとうございました」と笑顔で締め括られました。

第48回 すばる文学賞

受賞作 樋口六華さん『泡の子』

佳作 新崎瞳さん『ダンスはへんなほうがいい』

選考委員代表 田中慎弥さん

講評 田中慎弥さん

選考委員を代表して登壇された田中慎弥さんは、例年より長引いた選考会の結果、「枠を破ろうとする方向性を持った」作品がそれぞれ受賞作と佳作に選ばれたと評し、その経緯を述べられました。

新崎瞳さんの『ダンスはへんなほうがいい』については「広告代理店に勤める主人公が休職中、モラトリアムの最中で同窓生と再会するが、その友情が果たしてどう始まってどう終わるのか、翻って恋愛はどうか、だが主人公には恋愛経験もなく恋愛をする感覚もない。ではそんな男性が好きだと言われたらどうなるのか……という安易な展開にはいかず、何事もなくすり抜けるように仕事に戻っていく。この何事もなくなんとなくやりすごせることこそ、この小説の肝である」と人物や展開の現代性を魅力として認めながらも、「だが何でもかんでもやりすごす、というもうひとつ外側の枠を破れるかどうか。変なダンスを踊り続けたいのであれば、もう少し足腰を鍛える必要がある」とアドバイスも交えて激励されました。

樋口六華さんの『泡の子』については「トー横と呼ばれるあの場所に集まらざるを得ない若い世代を描いた作品で、図らずも佳作と同様に同性同士、こちらは女性同士の交流が主軸となっている」と関係性の類似点に言及しつつ「手前に主人公がいて向こうから誰かやってくる。主人公がふと顔を上げると二人の目が合う。『キャロル』という映画でケイト・ブランシェットとルーニー・マーラが見つめあっているシーンを想起した。“長い間キスをしているようだった”という描写もとても良い。他にも“白い月は天に穿たれた穴である”だとか“景色が地軸が傾いてこの世界が穴に落ちていく”などというとんでもない、私が一生かかっても書けないような表現が平気で出てくる」と田中さんならではの言い回しでその言語感覚を称えられました。一方で「古めかしい、ある種耽美的な言葉遣いが出てくる点に批判も出た」としつつも、優れた文章力を推す声が勝り受賞が決まったとのこと。

最後に「今日、賞を受けられた二つの新しい才能を生かすも殺すもお二方の努力次第。やれるもんならやってみろ! という気持ちでおります。今日のところはひとまずおめでとうございます」とこれもまた田中さんらしい祝辞で結ばれました。

受賞の言葉 樋口六華さん

緊張に声を震わせながらも「私は昔から道具にされるのが嫌いです」とはっきりとご自分の思いを語り始めた樋口さんは、「道具は何か目的を達成するための手段でしかなく、畢竟それ自体に意味はない。自分の価値を使えるか使えないかで判断されることがただただ窮屈だと感じていた。今までずっと悩んできて、いつの間にか芸術に行きついていた。道具だとされていたものそれ自体に意味を見出す芸術という営みに、おそらく救いを求めていた。中でもとりわけ魅力的に映ったのは文学だった」と文学との出会い、そして執筆に至る経緯を明かされました。「私が芸術乃至は文学に向かう姿勢は、あるいは逃避かもしれない。でもこんな自分が唯一真摯に向き合ってきたものでもある。まだカスみたいな語彙力と貧困な想像力と平凡な感性しか持ち合わせていないが、このような賞をいただけたことは持っているもので悪戦苦闘している部分を評価していただけたのだと勝手に思っている。これからいろんな人に出会って、もっと学んで、見たくないものの中でも目をかっぴらいて、自分の言葉を綴っていきたい」とご自身の言葉で力強く決意を新たにされました。

受賞の言葉 新崎瞳さん

「私が美大に行ったり、美大に行ったのにコピーライターになったり、コピーライターになったのに小説を書いたり、自由にやりたいことをやってみようという人間になったのは母のおかげ」と、新崎さんはご自身の来歴にご家族への思いを乗せて感謝を述べられました。現在も広告代理店に勤務していることに触れ、「職場で新入社員研修をするときによく使う“早く行くなら一人で行け、遠くへ行くならみんなで行け”というアフリカの古いことわざがあるが、この言葉にずっと違和感があった。一人では遠くへ行けないと言われているような気がしていた。一人でも遠くへ行く方法はないかと、小説という表現に辿り着いた」と執筆活動に取り組むようになった動機を語られました。「でも小説を書くに至るまでにもたくさんの人と出会っており、そしてこれからも作品を読んでくれるたくさんの人がいる。身近な誰かにも、遠くの誰かにも、小説を届けられるよう頑張りたい」と心境も新たに今後もよりいっそう意欲的に書き続けることを誓われました。

第37回 小説すばる新人賞

受賞作 須藤アンナさん『グッナイ・ナタリー・クローバー』

選考委員代表 村山由佳さん

講評 村山由佳さん

「好きになった作品は褒め倒したくなってしまう」と相好を崩しながら講評を始められた村山由佳さんは「誰にとっても、思い返したとき愛おしくなるような小説が心のうちにあるように思う。この作品もきっと誰かにとって特別なものになるのではないか。これによって救われる人が出てくるのではないか」とまずその稀有な魅力を説き、「主人公はソフィアという13歳の少女で、チェリータウンというアメリカの小さな町が舞台となっているが、彼女はその狭い世界から出たことがない。引きこもりの兄、かつて家族を捨てて出ていった母、町の実力者であるが暴力を振るう父。彼女は少しずつお金を貯めていて、18歳になったとき自分で自分の命を終わらせて、そのお葬式代にするつもりである。彼女が明るくキュートなキャラクターであればあるほどその事実が胸に迫ってくる」と作品世界に入り込みながら物語の巧みさを強く評価しました。さらにタイトルにもある人物、ナタリー・クローバーが現れ友達になるが彼女は記憶に問題があって……と続く筋立てに「細部までくっきりと、書こうとした世界が見えている。改めてこの作品には日本人は一人も出てこないがまったく気にならず、とにかくこの舞台が好きだから書くんだという意志が突出していた。これは紛れもなく作家の資質である」と、このたびの受賞が必然であったことを高らかに宣言されました。

受賞の言葉 須藤アンナさん

直前の村山由佳さんの講評の温かなメッセージに、頬を紅潮させながら登壇された須藤アンナさんは、「よく執筆は孤独な戦いだと言うが、孤独という単語が寂しいだとかつらいだとか、そういったニュアンスで用いられることには首を捻ってしまう」と孤独観について口火を切りました。「私は高校に上がったあたりからどうにも人付き合いというものが苦手になってしまい、半年に一度以上連絡を取り合っているのは身内を除くとたった三人しかいないような人間で、独りで黙々と作業をすることも賑わいと距離を置くこともある種当然、むしろ居心地がいいとさえ思う」とご自身の執筆環境を述べ、そして「尊敬する安部公房大先生は“作家にとって創作は生の一形式であり、単なる選択された結果ではあり得ない”とのお言葉を遺されているが、まさに私にとってものを書くという行為はライフワークではなくライフそのもの、書くことは生きること」との真っ直ぐな言葉に会場も笑顔に包まれました。「救いの手そのものにはなれなくても、疲弊したたった一人の誰かにとっては今日を生き抜くための一筋の光になれる、そんな作品を書き続けることが夢」と、そのスタート地点に立てたことを喜ぶと共に、「寂しい孤立ではなく、満ち足りた孤独でいさせてくれる」三人のご友人を含む周囲の方々へ改めて謝意を表されました。

第22回 開高健ノンフィクション賞

受賞作 窪田新之助さん『対馬の海に沈む』

選考委員代表 森達也さん

講評 森達也さん

「ノンフィクションにおいては事件もの・犯罪ものというのは大きなジャンルであるが、僕が本賞の選考委員を拝命してから、こういった事件ものが大賞を獲った記憶はない」

過去の受賞作を振り返りながら、これまでのイメージを覆すような今回の受賞作の主役たる事件に言及するところから森達也さんの講評は始まりました。「2019年のJA対馬の保険営業職員の死は、ドラマのようなことが実際に起きていて、窪田さんの取材に並走する形で読み進めていくとどんどん全貌が明らかになっていく。所謂加害者がいて被害者がいて、という平たい話でもない。海に飛び込んだ男が主犯といえ、彼だけの問題でもない。では誰が共犯なのか。そういった事実が解き明かされていくたびに、その一つひとつに震撼する。でもきっとそういうことがあったのだろうなという説得力も付与している」と事件そのものの凄まじさとそれを描写する筆致の確かさのいずれも優れたる受賞作であったことを述べられました。アメリカの心理学者アーヴィング・ジャニスが提唱した「集団思考」を例に上げ、「ひとりひとりはたぶん善良でクレバーなはずなのに集団になるととんでもない過ちを犯す。本文中に“日本では親族や私縁を中心とする人間関係や場の雰囲気こそが大事であり、身の回りの人たちからどう見られているかをひどく気にする。逆に言えば同じ集団の中の仲間に悪く見られなければどこかの中古車販売会社のように保険金を水増し請求しようが街路樹に除草剤を撒こうが問題なしということになる”とあるように犯罪を題材にしているが非常に普遍的な心理であり日本社会そのものを表していると言える」と単なる事件取材に留まらない表現をも激賞なさいました。

受賞の言葉 窪田新之助さん

「対馬には西山義治という日本一の農協の営業マンがいて、その男が不審な死を遂げたと聞いたことが、この作品の取材を始めるきっかけとなった。彼は年間で三千人分もの保険の契約をとっていたが島の人口は三万人しかいない。この不可解な事件の核心に迫っていく上でかけがえのない人物、対馬農協の元職員の小宮厚實さんという方に出会った」選考会でも賛辞が相次いだという関係者への徹底した取材には、常にこの小宮さんの思いが寄り添っていたと、窪田さんは当時を振り返られました。「最初に取材に訪れた時、小宮さんは福岡の九州大学病院に末期癌で入院していた。彼は西山の不正を在職中に告発したが黙殺されていて、それでもいつか不正は明るみになると信じて証拠となる資料を蓄えており、それを託してくださったからこそこの作品がある」と取材を通して生まれた信頼関係に感謝しながら、大作を書き上げた達成感を滲ませておられました。そして最後に、この日の祝賀会会場に飾られていた菊の花は窪田さんが古くから取材でお世話になっている大分で菊を生産する小久保恭一さんにご用意いただいたものであることを明かし、農業に強いジャーナリストとして今後もますます執筆活動に邁進することを誓われました。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

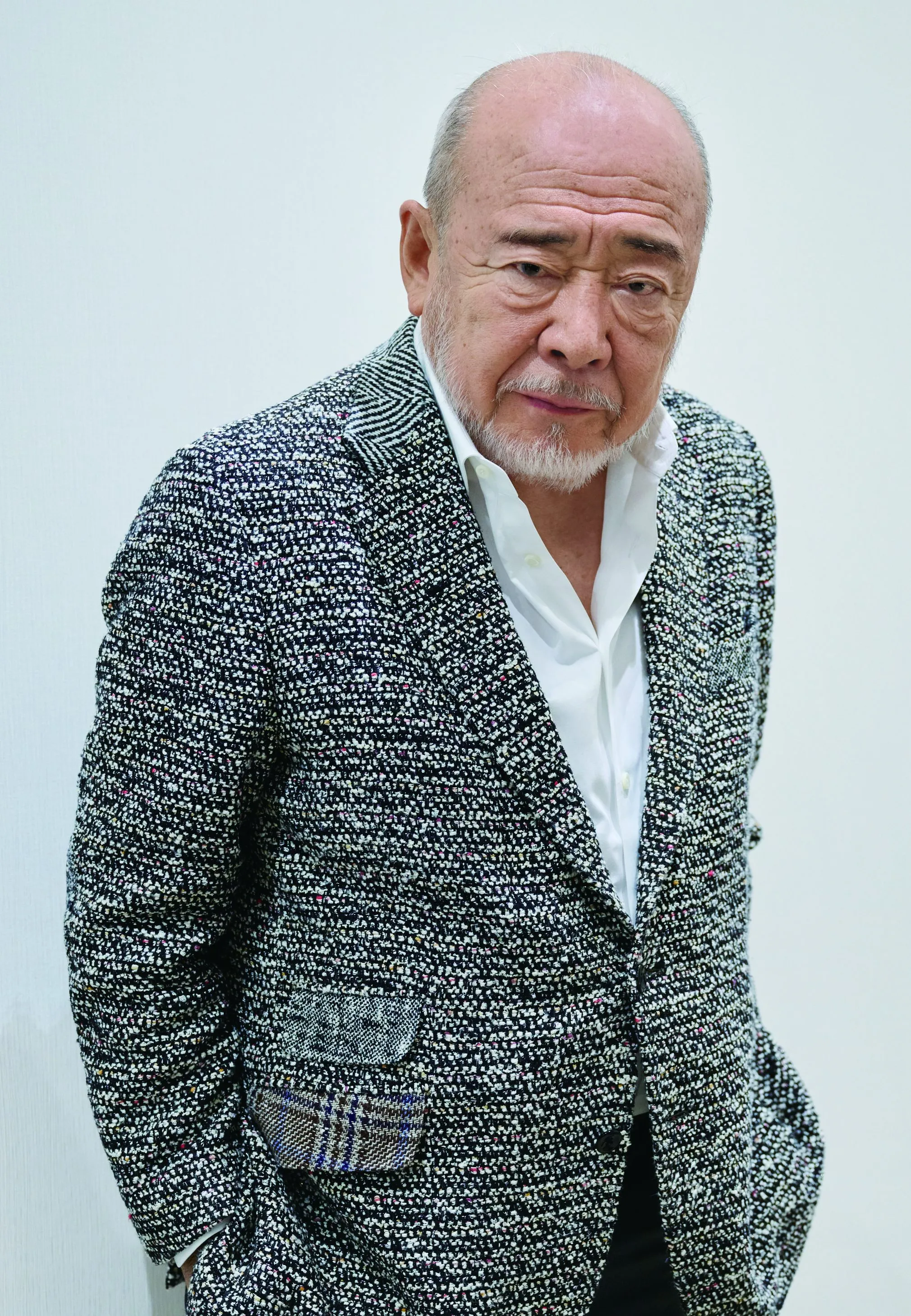

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

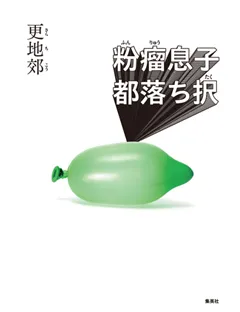

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。