恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。

第36回:この世の無常に打ちひしがれそうになった時

案内人 佐藤究さん

2024年11月15日

今さら言うまでもなく、この世は無常である。

天災があり、人災がある。たとえ大きな災いに巻きこまれずとも、あらゆる命には終わりがやってくる。大切な相手を亡くしたときの喪失感は、計り知れない。最近よく思うのは、「胸にぽっかりと穴が空いたようだ」という表現は、いったい誰が最初に使いだしたのだろう、ということだ。まさにそうとしか言いようのない感情の空虚がある。深い哀しみは、そんな空虚を私たちの内に残していく。そして私たちは胸にぽっかりと空いた穴を埋められないまま、日々を歩きつづける。

この世が無常であるのは、わかっている。わかってはいるのだが、折にふれてその現実に直面すると、私たちはあまりの虚しさに打ちひしがれそうになる。

しかしこういう状況は、冒頭に記した通り、今になってはじまった話ではない。

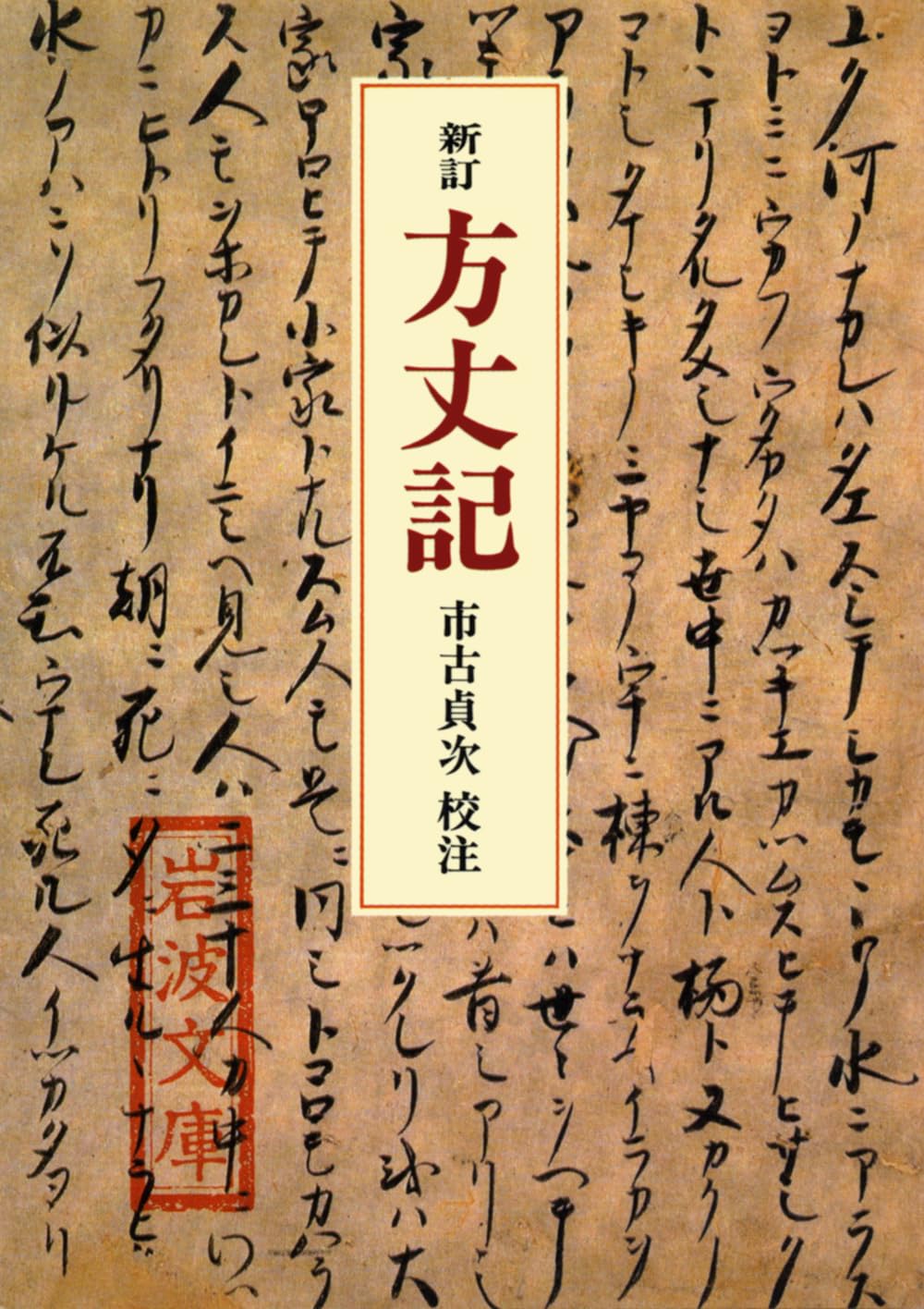

およそ800年前、方丈(約三メートル四方)の庵に暮らし、『方丈記』を著した鴨長明も、私たちと同じ無常を見ていた。現代とは社会構造や技術がまるで異なっていても、長明が身をもって味わい、眺めつづけた世の無常は、本質的に私たちが向き合う無常と何も変わらない。

『方丈記』のなかで、長明はかつて自分が目にしたさまざまな災いの記録を綴っている。天災には大火、辻風(つむじ風)、飢饉、大地震があり、人災には遷都がある。これは唐突すぎる都の移転計画が、大規模な社会的破綻と人心の荒廃を招いたものである。

上記のうち、特に大地震の描写などは、多様な情報を得られる私たち現代人の目から見ても、いかに長明が事実を誇張せず、ありのままを書いているかが感じられ、800年の時を越えて胸に迫ってくるものがある。

『方丈記』で過去の日本の無常を追体験したあとには、コーマック・マッカーシーの小説『ザ・ロード』をお薦めしたい。

舞台は荒廃した未来の北アメリカ、主人公はごく普通の父と幼い息子だ。善悪をふくめたあらゆる秩序が消滅した、文字通り無常と化した世界で、二人は懸命に生き抜いていく。物語のコアは、息子が崩壊前の世界の様子をまったく知らない点にある。つまり父親は、幾多の危機に見舞われながらも、無常の世でいかに人として生きるかを、わが子に伝えなくてはならないのだ。たった一人の手本として。

日本の小さな庵とアメリカの広大な荒野との差はあれど、『方丈記』と『ザ・ロード』はともに無常を旅する文学だ。そこに書かれた言葉にこそ、「人間」の意味があるのではないだろうか。

プロフィール

-

佐藤 究 (さとう・きわむ)

1977年福岡県生まれ。2004年、佐藤憲胤(のりかず)名義で執筆した「サージウスの死神」が第47回群像新人文学賞優秀作となりデビュー。16年、佐藤究名義の『QJKJQ』で第62回江戸川乱歩賞を受賞。18年『Ank: a mirroring ape』で第20回大藪春彦賞と第39回吉川英治文学新人賞を、21年『テスカトリポカ』で第34回山本周五郎賞と第165回直木三十五賞をそれぞれダブル受賞。他の著書に『爆発物処理班の遭遇したスピン』がある。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。