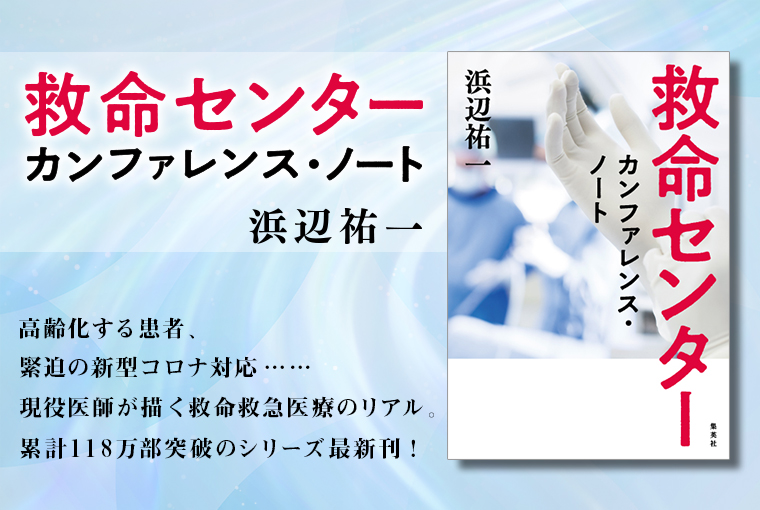

内容紹介

現役医師が描く、生命と向き合う救命救急医療のリアル!

母親の目の前でマンションの12階から飛び降り、心肺停止状態で搬送されてきた26歳の女性。

足の踏み場もないようなゴミ屋敷から瀕死の状態で運び出された50代の男性。

仏壇のロウソクの火が服に燃え移り、重症のやけどを負った82歳の女性……。

急増する収容要請と高齢化する患者たちに、どこまで医療介入すべきか頭を悩ませる救命救急センター。

災害派遣医療チーム(DMAT)の出場要請、緊迫する新型コロナ対応など、多様化する救命救急の最前線を現役医師が描く。

累計118万部突破の人気シリーズ最新刊!

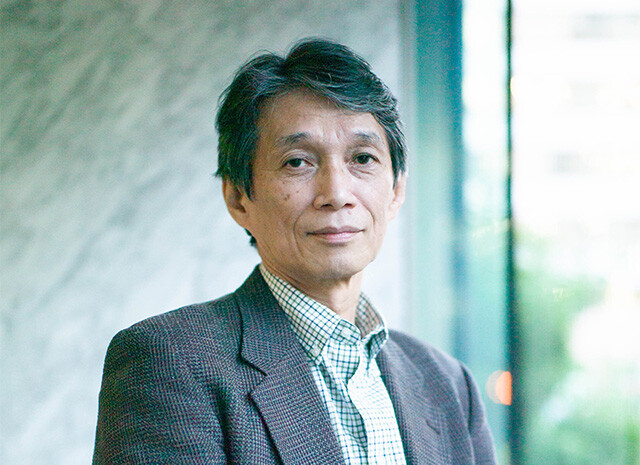

プロフィール

-

浜辺 祐一 (はまべ・ゆういち)

1957年兵庫県生まれ。81年東京大学医学部卒業。東大病院救急部を経て国立水戸病院外科に勤務。85年救命救急センター開設と同時に、都立墨東病院へ。現在、救命救急センター部長。99年『救命センターからの手紙』で第47回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。他の著書に『こちら救命センター』『救命センター当直日誌』『救命センター部長ファイル』『救命センター「カルテの真実」』など。

【書評】救命救急の真の意義を問う

評者・三浦天紗子(ライター、ブックカウンセラー)

高い健康志向や豊富な医学知識、ネットにあふれる医療情報など、これほど医学や医療に関心が集まっている時代はないのではないか。小説やドラマでもそのジャンルの作品が次々と出てくるが、特に「救命医療」は鉄板の人気。

都立病院の救命救急センターに勤める浜辺祐一先生は、医師や救命救急士などの医療者、患者とその家族の葛藤や苦悩を、臨場感たっぷりに書く名人。「救命センター」シリーズは開始から三十年が経つ。二作目の『救命センターからの手紙 ドクター・ファイルから』で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞、本書は六作目となる。本書では、モーニング・カンファレンスの一幕を描くスタイルで書かれている。モーニング・カンファレンスとは、当直明けの医師が直前二十四時間に収容された患者の病状などを報告する場だ。

一貫して、「救命救急医療で命を救った!」というような単純な感動ドキュメンタリーにしていない点が面白さのツボ。たとえば第3話「それは自殺!?」は、路上で倒れていたところを運ばれてきた六十~七十代の男性の話だ。頸椎損傷に適切な処置をしたことで患者は一旦意識を取り戻す。だが、頼る家族や友人もなく、四肢麻痺は確実に残ることを理解していると思われる彼の本当の胸の内はどうだったのか。第5話「それは善行!?」では、心肺停止状態から蘇生した七十八歳の男性とその家族が登場する。救急隊が応急処置でCPR(心肺蘇生術)を施したことで患者の心臓は再び動き出した。ところが、この患者はすでに終末期にあり、往診医と家族との間で無理に延命しない承諾が交わされていたのだ。

救急車で搬送される患者の高齢化が著しい。〈そんな高齢の疾病患者に対して、いったいどこまで濃厚な救命治療を施すべきなのか〉という問いは、命を選別せよという意味ではない。静かに消えようとしている命を何が何でも蘇生させることが救急医療の意義なのか。その煩悶は、医療現場にいる人たちだけでなく、私たち読者へも向けられている。

(初出 「青春と読書」2021年11月号)

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。