内容紹介

【小説すばる新人賞、史上最年少受賞から8年】

三重で育ち、京都の大学に入学した数学好きの田辺朔。

大学生活に馴染めず、漫然と授業に出て、バイトをしているうちに一回生前期は終わってしまった。

後期に入り、旧文学部棟の地下、通称「キューチカ」でひっそりと経営されているバーのマスターである先輩の夷川と出会い、朔の大学生活は一変した。

夷川につれられ、初めてのウイスキー、タバコ、そしてバーやクラブなど、これまで見たこともない世界を知っていく。

しかし、ある日をさかいに、何の前触れもなく夷川はナイジェリアへ留学に行ってしまった。「バー・ディアハンツはお前に任せる!」の一言を残して。

そこからマスターとしてバーに立つことになった朔は、その大学内の不思議なバーで数々の出会いと別れを経験する――。自由奔放な女の子に振り回されたり、学生運動紛いに巻き込まれたり、自分の行く末に悩んだり……

二十代前半の「不変」と「今」が詰まった圧倒的青春小説!

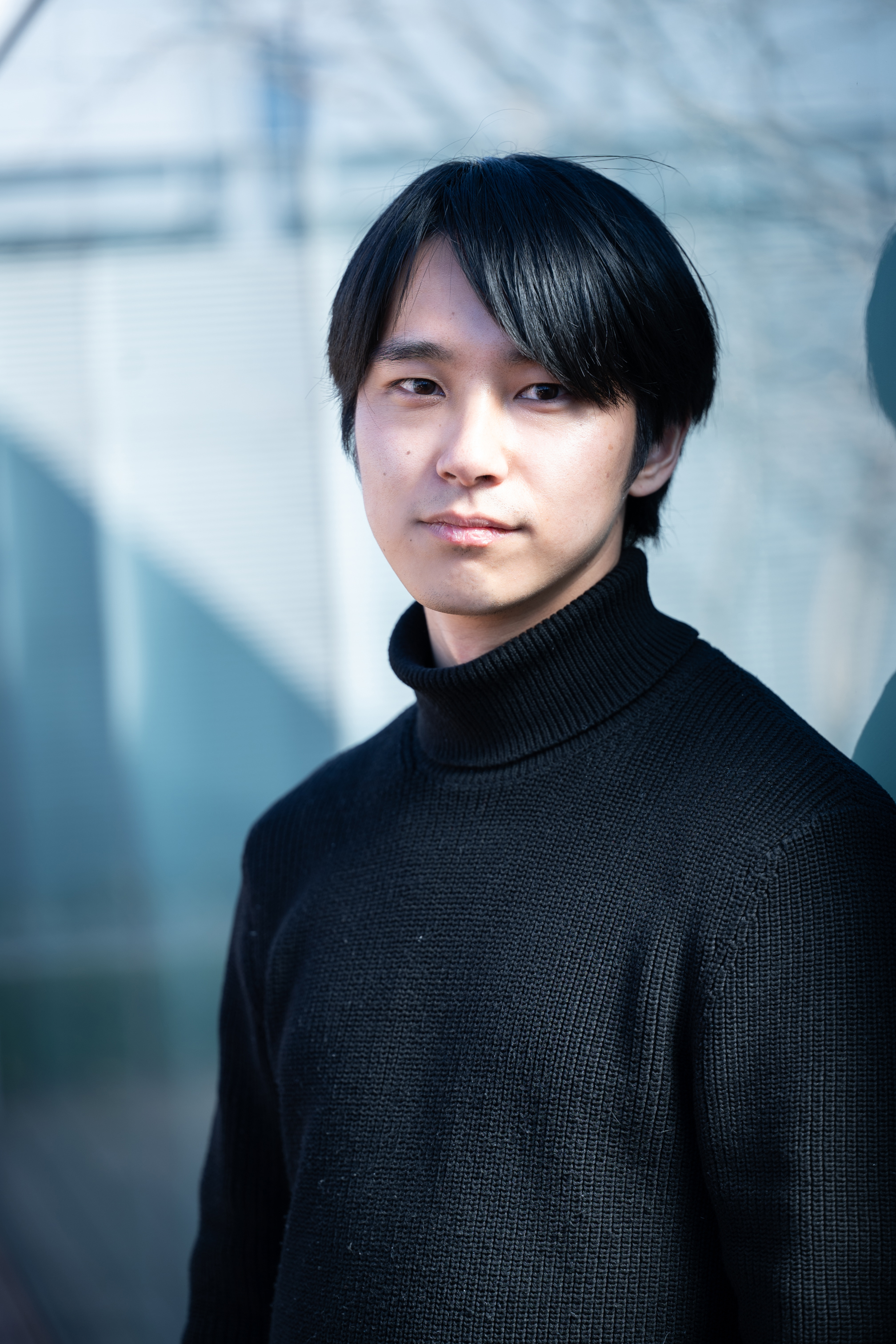

プロフィール

-

青羽 悠 (あおば・ゆう)

2000年愛知県生まれ。京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院にて修士号を取得。16年『星に願いを、そして手を。』で第29回小説すばる新人賞を史上最年少で受賞し、作家デビュー。他の著書に『凪に溺れる』『青く滲んだ月の行方』『幾千年の声を聞く』がある。

インタビュー

エッセイ

京都のスタイル

青羽 悠

最も身近な景色を小説にしようと明確に決めたのは、二度目のことだった。

高校を卒業してすぐの頃、高校生たちが主人公の長編を書いた。しかし、実を言えばそれはボツになった。理由は色々あったのだけど、端的に言えば実力不足。自分に近いものを書こうとすれば、自分の経験に引き寄せられすぎて物語として成立しなくなる。ある作家が、「主人公が作家の話は基本的に失敗する」と前に言っていた。それも似たような理由かもしれない。

あのとき痛い目を見たけれど、結局、もう一度挑戦することにした。作家の胆力というものがあるなら、自分のそれを試してみたい。自分の学生生活が終わりゆく中で、そんなことを思っていた。

構想は何となく浮かんでいた。大学の四年間、青年の成長……陳腐だけどそんなイメージ。大学生になり、これまでの制約から解放されて、何なら制約されていたと気付いてショックを受けるところから始まって、自分で自分の景色を広げようと藻掻いていく。

僕は進学のために来た京都で、月並みながら色んなものを見た。鴨川沿いに咲く桜、新歓のひと騒ぎ、弛緩した三限の授業、狭い中庭に上るタバコの煙、深夜に大学構内で蠢く学生たち、混み合う市バス、自転車に乗りながら打たれた夕立、いいウイスキーと悪いウォッカ、ゲロ、裸、オオサンショウウオ、割増料金のタクシー、三条大橋からの朝焼け、雪が吹き込む京都駅、そしてまた桜。

とりわけ京都はのんびりした街で、呑気であればあるほど褒められるような空気すらあった。大したこともしていないうちに、あっという間に過ぎていった。似たような景色が繰り返されて、学生生活も終わっていった。

ちょうど今、僕は京都を出る準備をしながらこのエッセイを書いている。

過ぎてしまえば、妙にからっとしている。長い時間を掛けて同じ場所に戻ってきてしまったような気分になっている。悠久の時を重ねてきた京都という土地に化かされていたのだろうか。あると思っていたものがないと気付く心もとなさが胸に沁みて、何だか切ない。結局、自分は何も変わらなかったんじゃないか。そう不安になる。

でも、そんなことはないはずだ。そう首を横に振るために、この小説を書いていた気もする。

僕は自分の作品を「備忘録」であると言い続けてきた。それは、今の自分の肌感覚をそのまま物語に落とし込む、ということを続けてきたからだ。ストーリーから小説を作るのではなく、情動から物語を引っ張ってくる。そこにある物語は作り物だけど、その核に据えられたものは生きている。だから読む価値がある。

「きっとこの時間を何度も思い返す」。そんな強い予感が立ち現れるたびに、忘れたくないという気持ちが湧いた。けれど、ただ起きたことを日記のように書くだけでは足りなかった。出来事だけなら記録を残せる。しかし、その瞬間の強い感情はどうやったって書き残せないのだ。その感情があったという事実が残るだけで、あの毛穴が開くような激しさ、重く沈んだ暗さ、あるいは追い風に転ぶような胸の高鳴りは、体に残らず失われてしまう。

だから物語を書いていた。

物語がくれる強い気持ちは、人生にまつわる気持ちと同じものだった。自分に流れた思いを模倣するように物語を作った。それが未熟な僕にできる精一杯のスタイルだった。

いつも、書いた作品は書き終わった途端に忘れてしまう。自分が書いたはずのものを見て、「これ、どうやって書いたんだ?」と首を傾げているものだから、次の小説を書くのにまた時間が掛かる。今回も例に漏れず、この本が自分から離れていく気配をまさに感じている。

大きな悩みに没頭して、自分が揺さぶられて、経験やら考えやらにうなされて、どうにか整理をつけたとき、その大きな悩みは役に立たないものに変わっているようだ。どうやらそういうものらしい、と言うほかない。僕にとっては書くことが整理することで、どうにか書き終われるようにぐじぐじと悩んできたつもりだ。

何度だって小説の書き方は忘れてしまい、次のものが書けるかいつだって不安になる。けれど、京都という土地でふらついている間にも自分のスタイルは根っこを伸ばしていたし、頭が忘れていても体に染みついている。この先も己のスタイルは確かに生きている。

いつかこの本を読み返して、それを確認できたらいいと思っている。「何だ、確かに自分にも過去があって、それが今まで繋がってるじゃん」と安堵できたら嬉しい。今に地続きの過去があるという実感はときに強い勇気をくれるし、いつか過去になるべき未来が待っていると気付くのは、それもまた清々しいことに違いない。

「小説すばる」2024年5月号転載

書評

終わりの青春小説

吉田大助

二〇一六年冬、高校二年生の時に『星に願いを、そして手を。』で第29回小説すばる新人賞を最年少受賞した青羽悠が、二〇二四年春、京都大学大学院で修士号を取得し東京での社会人生活をスタートさせたタイミングで、最新長編『22歳の扉』を世に送り出した。作品の中身と作家本人の人生を重ねるのは無粋だと知りつつ、本作に関してはこう記さざるを得ない。これは、青春を今まさに終えようとしている人間だからこそ書けた青春小説だ。

「僕」の一人称で語られる物語の主人公は、故郷を出て京都の大学の理学部に進学し、市内で一人暮らしを始めた一回生の青年・田辺朔。新しい環境への期待とは裏腹に、クラスに馴染めずサークルにも入らないまま、図書館で過ごす時間がルーティンとなってしまう。転機が訪れたのは、後期に入って初めての授業を受けた時だ。隣に座った同級生の男が、前期に見かけた時とは抜本的に髪型を変えていた。「髪型、変わったね」。ふと口をついて出た一言をきっかけに、その男--北垣晴也との友情が始まる。

出会いは連鎖する。北垣からサークルの手伝いをしてほしいと頼まれて向かった先は、旧文学部棟の地下だった。そこで出会ったのが、大学院生の夷川歩だ。彼の背後にあったのは、他のサークル部屋とは異質な「やけに豪勢な作りの扉」。その扉の奥は「ディアハンツ」という名前の学内バーで、夷川はマスターとして酒を振る舞っていた。「場所っていうのは大事なんだ。人は人を救えない。でも、場所は人を救える。俺はそう思っている」。夷川の発言に戸惑いながらもどこか魅了され、翌週もここを訪れると約束させられて……。なぜか夷川の代わりに、ディアハンツのマスターを務めることになってしまう。そして、その場所でさまざまな人々と出会う。

人は大人になればなるほど、自分の人生は自分で決めてきたと思いがちだ。しかし、人生を振り返ってみれば一瞬でわかる。他者によって半ば強制的に未知なる場所へと連れ去られた経験が、新たな扉を開き、自分という存在を豊かにしてくれた。そうした連れ去られる現象がよく起こる時代、よく起こる状態のことを、青春期と呼ぶのかもしれない。

夷川との出会いは同時に、バーの常連で、京都の女子大に通う一回生の野宮さんとの出会いももたらす。のちに人生で初めての告白をすることになる相手との恋の描写にも、今の自分、今いる場所から強引に連れ去られる感覚が色濃く表現されている。いつだって本気の恋は、自分という人間の卑小さを知らしめ、自分を変えたいと思わせるものなのだ。朔が「中国文化史」という漢詩の授業を受け、単位取得後もその授業にモグり続けているというエピソードも重要だ。そもそもこの授業は単位が簡単に取れるからと消極的に選んだものであり、自身の進路と直結するものではない。しかし、講師である汀先生の熱気溢れる語りに身を委ね、漢詩の世界に連れ去られる経験の中から、朔は人生にまつわる多くのことを学ぶ。学校とは、既に興味のある分野を深く学べるだけでなく、そこに自分にとって大切なものがあると知りようもなかった分野と出会わせてくれる場所でもあるのだ。

連れ去られることには、メリットもあればデメリットもある。朔が大学二回生から三回生、四回生へと年次を重ねる姿を丁寧に追いかける物語は、不器用で純朴な青年がバーのマスターとしての振る舞いを身につけ、それを自然と私生活に反映させる姿も描き出していく。一回生の頃にあった敏感な感受性の描写が地の文から少しずつ消えていき、彼は慣れてしまった、変わってしまった……と体感させる筆致が素晴らしい。バーの手伝いを始めた後輩たちやまだ本気の恋を知らない女の子に対して、朔が連れ去る側に回ることで、当該行為の有害性がほのめかされている点にフェアネスを感じた。

やがて物語は、タイトルにもある通り「22歳の扉」へと辿り着く。朔は大学卒業を目前にして、自分の未来を自分で選ぶ決断に迫られることとなる。そこで何が起こるのか。何が決断を支えるのか。それまではさまざまな出会いや未知をもたらすものとして召喚されていた「扉」のメタファーが、開けるものではなく閉じるものとして機能していることに驚き、納得した。

この気持ちが消えてなくなることはない、この瞬間のことは一生覚えている。そう感じたことを、人は簡単になくして、忘れてしまう。これまでの青春小説は、その切なさを結論とするものが多かったのではないか。しかし本作は、その切なさは真実であると認定したうえで、希望を綴る。それは書き手が青春真っ只中にいるのではなく、青春を今まさに終えようとしているからこそ、自分で自分に贈ることができた言葉だ。

その言葉は、青春の真っ只中にいる人に刺さる。それ以上に、その季節をとうの昔に通り過ぎたという人にこそ深々と刺さるだろう。人生の、この瞬間にしか書けなかったという輝きが隅々に宿る、唯一無二の青春小説だ。

「小説すばる」2024年5月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。