時間がないけど読書がしたい!

そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。

スキマブックス、開店します。

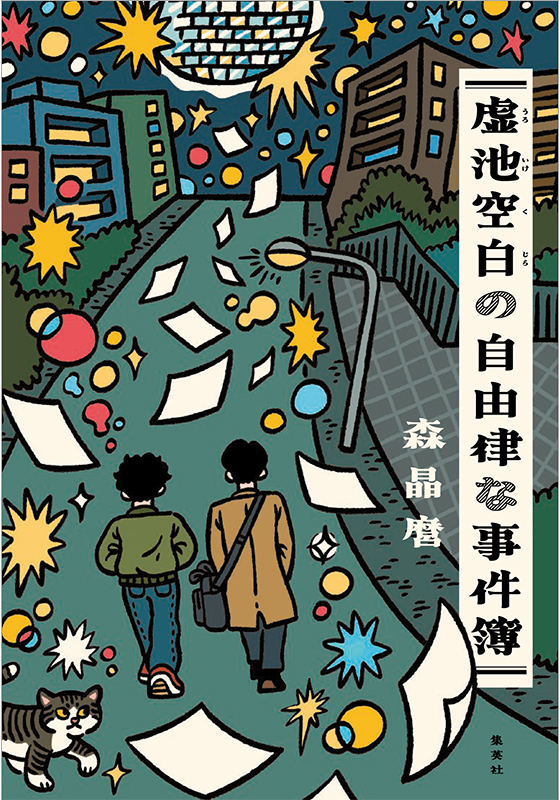

「昨日は蛍」 其ノ壱

森晶麿

【30分で読める】【小説】

俳人・虚池空白と編集者の古戸馬が紛れ込んだ、ある怪しい村の秘密――『虚池空白の自由律な事件簿』初のスピンオフ!

2025年10月01日

急ブレーキをかけた時にはもう遅かった。

タクシー運転手としてのキャリアも今日までか。事務所と警察に連絡して、それで何もかも終わりだろう。

車に撥ね飛ばされた青年の目は大きく見開かれていた。その目に宿された恐怖の色を、佐沼はこの先一生忘れられない気がした。

あの近さで飛び出されたら即死だ。車を降りずとも、倒れた青年の首の角度がおかしいのはわかる。生きた人間は背中を向けたままこちらを見つめたりはできない。

けれど、その時、佐沼はべつの視線に気づいた。平たく細長い肢体、大きな触角をもつ六本足の甲虫が、二足で歩道に立っている。それも人間並みの規格だ。

青年が飛び出してきた理由はこれか。

佐沼は叫ばなかった。ただ、息をするのも忘れてUターンをした。知らない。俺は何も轢いていないし何も見ていない。自分に言い聞かせた。悪夢だ。とにかく駅に戻ろう。この場所から離れさえすれば、きっと夢から醒める。佐沼はひたすら車を走らせた。

ルームミラー越しに、怪物が死体を闇の奥へと引きずっていくのが見えた。

1

ずぐりずぐり。錆びついた不協和音を奏でて電車が停まった。

「しんとしーんの間にあるよ信州は」

となりに座っている男が呟いた。いや、詠んだのかな。ほかの者ならいざ知らず、自由律俳句の異端児で知られる虚池 空白だ。

自由律俳句なるもの自体、いまだ世間一般からすると異端の印象がある。その業界の異端児だから、異端の異端児か。

俳句といえば、五・七・五の十七音の中に季節感まで盛り込む有季定型を想起するのが普通で、自由律俳句と聞いても、十七音を基本とした〈字余り〉や〈字足らず〉の句のことかと誤解されがちだ。

しかし、虚池の句集の一つも手にすれば、その誤解も解けるだろう。彼の句は、いつでも定型から完全に自由だ。虚池は常々言う。革命的でないものは自由律俳句ではないよ、自由とは革命だ、と。

「名句だね」

「どこがだ、今のは呟き。俳句雑誌の編集者がそんなでは世も末だ」

霧深い諏訪湖を過ぎ、岡谷を過ぎて辿り着いたのは辰野駅。すでに虚池は二缶目の黒ラベルを空にしていた。黒いシルクのシャツの下で白い肌が薄紅に染まっている。肴は麩菓子である。

今回で取材は三件目。早くも段取りに慣れて悪い余裕が出てきている。前回までは麦酒一缶三麩菓子で収まっていたはずなのだが。

「それにしても、君も愚かな企画を立ち上げたもんだね。酔狂というのは君のことだ。広辞苑に載っているかも」

「そうかな。編集部内で企画を出した時、けっこう反応よくてすっと通った。それなりに説得力のある企画ってことじゃない?」

「お宅の編集部が誰一人まともじゃないとしたら?」

そう問われて、改めて我がエヌ出版第一編集部の面々の顔が思い返された。美しい茸の研究本を出すにあたり、図鑑にもない珍種を食べて入院する羽目になったⅠ先輩や、純文学作家が海豚と対話したくて書いたという意味不明な記号の羅列を書籍化して大赤字を出したM副編集長、ヌードのデッサン教本の表紙で自ら必要のないヌードを披露して世間の顰蹙を買ったY先輩……いずれも強者なれど、まともかと問われれば、答えは綿菓子のごとく口内で消えてしまう。

「その可能性は考えてなかった」

とはいえ、企画には自信があった。日本中にある落書きや看板から厳選した「詠み人知らず」の名句の魅力に迫るムック本『Nの歌を聴け』。もともと俳句や詩歌の書籍ではかなり実績のある我が社だ。俳句の月刊誌『句愚れカス』も好調。ゆえに俳句がらみのムック企画となれば、販売ルートもイメージしやすい。

企画のために、〈野良句〉という言葉を創ってみた。昨今はそこらに落ちている手袋だのマスクだのを野良手袋だ野良マスクだと喜ぶ傾向がある。ならば、その延長にある野良句にも目が向けられてしかるべきだ。

企画にあたり編集長から提案されたのは、名のある俳人を監修者に立てることだった。

それで頭に浮かんだのが、大学同期の虚池空白。すぐさま彼の住む阿佐ヶ谷の六畳一間の木賃宿へ押しかけた。出迎えた虚池は、風呂上がりなのか黒シャツをボタンも留めずに羽織っていた。白い肌が滝のようにまっすぐ縦に細く伸びている。濡れた髪から漂う薔薇の香りのせいで、中性度が何割か増していた。

──断る。

まだ何も言っていないのにぞんざいに僕を追い返そうとした。句集を出す話と思ったようだ。彼は過去に二冊すでに我が社から刊行していて、句集など生活の足しにならぬと知っている。

──違うんだ、もっと金の匂いのする話を。

初版部数の話をすると、ようやく話を聞いてくれた。昔から、金の話と麩菓子に目がない。

──僕は編集者として野ざらしの言葉を放っておけないんだ。でもそれだけじゃなく、俳壇の裾野を広げる企画だとは思わないか?

虚池は黙って珈琲を啜っていたが、やがて「古戸馬くん」と口を開いた。

──甘く見ているようだが、君の企画は、かなり危険なものだよ。野良の言葉、君のいうところの野良句は、君が思ってるより狂暴なところがある。

その真意を、僕は問い返さなかった。ただ、うん、と短く答えた。大事なのは断る前口上なのかどうか。だが、そのあとの台詞は「で、いつから旅に出る? 前払いは可能か?」だった。

あとから聞いたところによると、どうもその前の週にレジ打ちをしくじってバイト先をクビになったのだった。

電車のドアが開く。俳人は降りながら呟いた。

「名も知らぬ駅に呑まれ雑草となる」

「いい独り言だね」

「ダメか」

「〈赤子のように名もない辰野と私〉とかどう?」

「……名もないことにハッとする言葉を入れないとダメだろ」

「その前の虚池の句もイマイチだったけど」

「俺のはただの呟きだから」

「ずるい」

古びたホームに立ち、赤子のように名もない僕らは歩きだした。

2

駅を出てすぐにタクシーをつかまえた。だが、後席に二人並んで乗りこんだものの、どうにも落ち着かない。車中、ルームミラーにぶら下がった醜悪な生き物のミニチュアが、揺れながら僕らを見つめているせいだ。平たく細長い肢体、大きな触角。甲虫類の特徴を備えながら、二足で仁王立ちする怪物。キーホルダーとしては趣味が悪い。

「霧蛍村に行くってことは君たちもSDGsに興味があるんだね?」

僕らを乗せてくれたタクシーの運転手の武田さんが尋ねる。揺れる怪物から僕は目を逸らした。

駅前にはぜんぶでタクシーが三台停まっていたけれど、最初の二台は霧蛍村へ行きたいと告げた途端、「あの辺りは事故がなぁ……」と難色を示し、「武田さんが得意だよ」と後続のタクシーを勧めた。

「SDGsですか……いや、僕らはそういうことにはちょっと……」

SDGs、いわゆる持続可能な開発目標。この関連本をうちの出版社も数年前から量産している。売れ行きもそこそこいい。最近ではその精神を実践する自治村も少なくないと聞く。

あいにく僕らの目当てはSDGsではなく、二日前にSNSで偶然見つけた野良句にあった。だが、野良句を探しに来たなどと言っても気まずい沈黙を生むだけだろう。

「SDGsじゃないのか。じゃあ、蛍かい?」

「ああ……当たらずとも遠からずというところですね」

遠いかもしれない、と思いつつそう答えた。微妙なところだ。字としては〈蛍〉を含んでいる。

それは、いわゆるバズり投稿というやつだった。タイムラインをどんぶらこと流れてきたのを、仕事に飽きていた我が目が運よく捉えた。

〈捨てた蛍光性の過去〉

投稿者〈ぽえむ様〉が、旅行で訪れた村で撮影したものだった。映っているのは、小川の畔にある碑に書かれた落書き。夜間の撮影にも拘わらず文字は闇に沈まず、しっかり読めた。

場所は、〈ぽえむ様〉の投稿を遡ることで特定できた。前夜が荷づくりの嘆き。翌朝が東京駅の写真。さらに車窓からの移動風景。その中に〈間もなく〉という一言とともに諏訪湖と思しき風景があった。

「その昔、あの辺りは自然が豊かで蛍も多かったんだ。そこに目をつけてできた観光テーマパークが、〈ほたるとぴあ〉さ。だけど、すぐ倒産してね」

走り出して五分も進むと民家が疎らになり、木々の色が濃くなりだす。人間が制御できた領域から、自然に弄ばれる領域へ。

「だが、五年前、そこに自治村を作りたい若者たちが集まった。それが、霧蛍村さ。もとの建物を継承しつつ、自分たちで農作物を作り、家畜も飼って自活してる。有機農法の作物は需要も高い」

「へえ、そうなんですか……全然知らなかった」

虚池が素早くスマホを検索し始める。まず〈ほたるとぴあ〉のホームページをタッチしたが、すでにURLが無効になっていた。代わりのように、虚池はブロガーの訪問日記を眺めてから閉じた。

次に霧蛍村で検索し、すぐにホームページがヒットした。村人たちが葡萄や人参など自分たちの農作物を満足げに掲げている。

「地上の楽園ってやつだね。ほら、見えてきた。あれがそうだよ」

武田さんが、空と大地を切り裂く黒い煉瓦塀の連なりを示した。

「繰り返すけど、本当に霧蛍村で間違いないんだね?」

「ええ。恐らく」

じつのところ、目的地がはっきりしたのはついさっき、駅に着いてからのことだった。その前から〈ぽえむ様〉宛てにDMを送っていたのが、ようやくそこで返事があったのだ。文面は次のようなものだった。

〈投稿にご興味があると伺い光栄です。まだ僕も現地に滞在しているので、近くまでいらっしゃいましたら、お迎えに上がります。まずタクシーで霧蛍村の門の前までお越しください。きりほとむらと読みます。現地の方ならわかります〉

そんなわけで、今ここに至った次第。塀に沿って進むと、道は次第に細くなり、ついに獣道に突き当たる。ほかのタクシー運転手が嫌がったのも道理だ。

塀からやや出張った赤い門が見え、その手前に青年が立っていた。

どうやら、あれが〈ぽえむ様〉のようだ。

「ここで結構です。ありがとうございます」

「まいど。楽しんで。宿泊施設も快適だって噂だから」

宿泊の予定はなかったが、武田さんの言葉に頷き返した。支払いを済ませ、礼を言って降りる。迎えに現れた青年は、風が吹けば宙に浮きそうなほどの瘦身だった。眼鏡の重さでどうにか立っていると言われれば納得してしまったかもしれない。

タクシーが行ってしまってから「どうも」と頭を下げる。相手は僕よりも深く頭を下げ返した。

「〈ぽえむ様〉こと、伊藤です。H大学の文学部二年生です」

「エヌ出版編集部の古戸馬です」

「ことば、ですか。変わった苗字ですね」

「よく言われます。こちらは俳人の虚池空白……先生です」

虚池は──よそ見をしたままだった。

「どうぞよろしく」

伊藤は気にした様子もなく笑顔で言うと、「まあこんなところで自己紹介もあれですから、とにかく中に入りましょう」と門に向かう。だが、僕は思わず息をのんだ。門のところで、さっきタクシーの中で見たのと同じ、仁王立ちした黒甲虫が口を開けている。

「ああ、これ、〈ほたるとぴあ〉って施設の名残です。当時は観光の売りで、グッズも販売していたみたいですね」

呑気な口調で伊藤は言うと、その不気味な像の口に手をかけた。ドアノッカーになっているらしい。二回叩くと、電子音が響き、備え付けのスピーカーから、「蛍の光」と声がする。伊藤が「窓の蛍」と答え、門が自動で開いた。合言葉のようだ。

それから、伊藤は慌てて黒い甚平を服の上から纏った。

「これ村人だけが着られる服なんですが、ゲスト三日目になるともらえるんですよ。似合いますか?」

伊藤は羽織の裾を自慢げに広げて見せた。

「そ、そうですね、とっても」

伊藤は無邪気に笑った。

「それではご案内しましょう。地上の楽園に」

3

門の向こうは密林だった。

「足元にご注意ください。たまに野茨が刺さりますから。あと、村の人が言うには蝮も出るみたいです」

伊藤の注意に、僕は内心青ざめた。蛇は苦手なのだ。隣を見ると、虚池も同じなようだった。

「おい古戸馬くん、俺をおぶってくれないか」

「世話の焼ける俳人だね……ほれ」

理不尽な気もしたけれど、僕は虚池をおぶって進んだ。まあいいさ。どうせこんな悪路は入口だけだろう。ところが、鬱蒼と生い茂る草木をかき分けて進むも悪路は終わらず、人の気配すらない。

「あの、ここ本当に村なんですよね?」

「あはは、おっしゃりたいことはわかります。手入れが為されてないですもんね。これ、わざとらしいですよ」

「わざと?」

「変な冷やかし客には帰ってもらおうって」

「変な冷やかし客が来ることがあったんですか?」

「ここは以前〈ほたるとぴあ〉という蛍観賞をメインにしたテーマパークがあったんです。でも経営破綻して廃墟化した。その後に霧蛍村ができたことを知らない廃墟マニアが、一時期やたら敷地内に不法侵入してきたとかで。まあだから入口付近は今も塩対応ということですね」

「塩が過ぎるでしょ、これは」

「それだけ嫌な目に遭ってきたってことですよ、きっと」

伊藤は吞気な調子でそう言いながら、獣道をずんずん進む。僕のほうは背中に鉛を背負っているから、ついていくのもやっとだ。

「大丈夫、そろそろ抜けます」

そう願いたい。腕も足も限界に近づいてきた。

そうして、いよいよ狐に化かされた可能性を疑い始めた頃、ようやく視界が開けた。

「やっと抜けたか。ああ草臥れた」

何の苦労もしていないくせに、虚池はそう言って僕の背中から降りて伸びをした。こちらは、力なくその場にへたり込んだ。

短く均等に刈り込まれた平原を、小川が走っている。これが投稿にあった小川か。その畔にある巨大な水車の周辺では、何頭かの牛が尻尾を振って草を食べていた。

聞けば、小川より南側は牧場や畑、それとゲスト用の施設で、村人の居住区域は川の向こう側にあるらしい。

「どうです、空気も新鮮でしょう?」

伊藤は自分の宝でも自慢するみたいに両手を広げた。

「そういえば、伊藤さんはふだん東京にいらっしゃるんですよね。今回はご旅行ですか?」

「んん、旅行というより見学でしょうかね」

「見学というと?」

「SDGsを実践する村なんて面白そうじゃないですか」

思いのほか浅い動機に拍子抜けする。だが、大学生が遠出をする理由なんてそんな程度かもしれない。

「なるほど。ふだんからSDGsの勉強をされてるんですか?」

「それほど熱心でもないですけど、いまの時代、SDGsについて学ぶだけでも就職先が増えるって言いますからね」

熱心な環境研究者というわけでもなさそうだ。

「じゃあ、あの投稿にあった、碑に書かれた言葉を見つけたのは偶然ですか?」

「碑……というと、あれですか?」

伊藤は、川沿いの石の塊を示した。

その不規則な形状、背景の川、すべてがSNSの映像に合致していた。ただ、一点を除いては──。

「まさにあれです……でも……あれ?」

僕は取るものも取りあえず碑の近くへと向かった。おかしい。我が目を疑った。が、何度見てもあるはずのものがない。

「え……ない。あの句が、消えてる」

そう、その碑は形状といい、刻まれた碑文字といい、画像そのままだったが、落書きの句のみが綺麗に消えていた。

「消したのか、消されたのか」と虚池がぼそりと呟く。

「消された? なぜ消すんだよ、あんな名句を」

「バンクシーの落書きだって消されるときは消されるさ」

虚池は淡々としている。だが、伊藤がSNSに上げた写真しか資料が残っていないのはムック本を作るうえで非常にまずい。

「おかしいな、誰かが消したんでしょうかね……」

撮影者たる伊藤も、碑の落書きが消えている事実に首を傾げた。

「誰が書いたのかはわかりますか?」

「それはちょっと僕には……ただ村の人たちは真面目で、落書きとかしない気がするんです。考えられるとすれば、村長のご宣託みたいなものですかねぇ。想像ですけれど……」

「村長のご宣託ですか……なるほど」

あの短い言葉にどんな意味が込められていたのか。宣託となると、ある程度誰にでも伝わる意味がありそうなものだが……。

「村長に話を伺うことは可能でしょうか?」

「忙しい方ですからね、今日中に、となるとちょっとわかりません」

僕は虚池の顔を見た。

「べつに俺は泊まりでも構わんよ。宿泊費用が御社から出るなら」

「そうだな……どうにかなるとは思うが」

疫病蔓延以降、取材しなくても本の売上目途が立つことが露呈した。それゆえ日をまたぐ取材の費用が極端に渋られる傾向にある。だが、ここまで来たのだから手ぶらで帰るわけにもいかない。

「よかった。僕もゲスト仲間が多いほうが心強いですし」

伊藤は朗らかに笑った。が、僕のほうはそれほど楽観的な気持ちにはなれなかった。何しろ、探し求めてきた野良句がすでにない。落書きと見做されて消されたのか。村長のご宣託だったのか。

いずれにせよ、まずは詠み人を探さなければ。

「あ、そうだ。この土地では蛍は環境創生の進度を計るバロメーターです。ですから、絶対にお踏みにならないようにお願いします」

伊藤は僕らの目を交互にのぞき込んだ。そうすることで、言葉が身体の奥にゆっくり浸透すると信じているみたいだった。

「そこ、蛍いますよ、よけてください」

伊藤が僕の足元を不意に示したので、僕は反射的に飛び上がった。深い霧に目を凝らすと、たしかに黒く細長い肢体をもった虫がいる。

「気を付けてください。村の人たちは本当に蛍を大切にしています」

「す、すみません」

伊藤は慣れた様子で、足元の草をよけた。昼間の蛍は光らないから、うっかり踏んでしまいそうだ。おっかなびっくりで前に進む。となりを歩く虚池は、何を考えているのかむっつりと黙っている。

その時、ちょうど向こうから甘やかな香りが漂ってきた。それと同時に僕をとらえたのは、香り以上に甘やかな音律だった。

(つづく)

プロフィール

-

森晶麿 (もり・あきまろ)

1979年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。2011年、『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティ―賞受賞。〈黒猫シリーズ〉の他『探偵は絵にならない』『切断島の殺戮理論』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』『あの日、タワマンで君と』等著書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

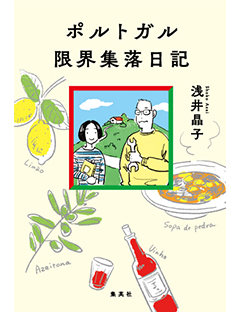

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

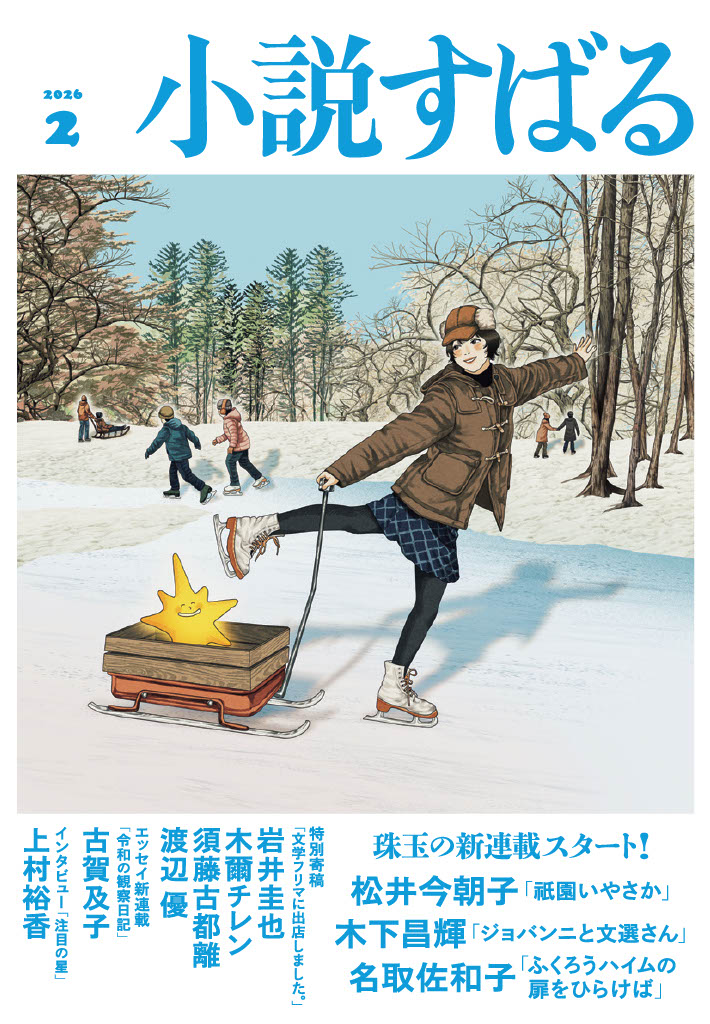

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!