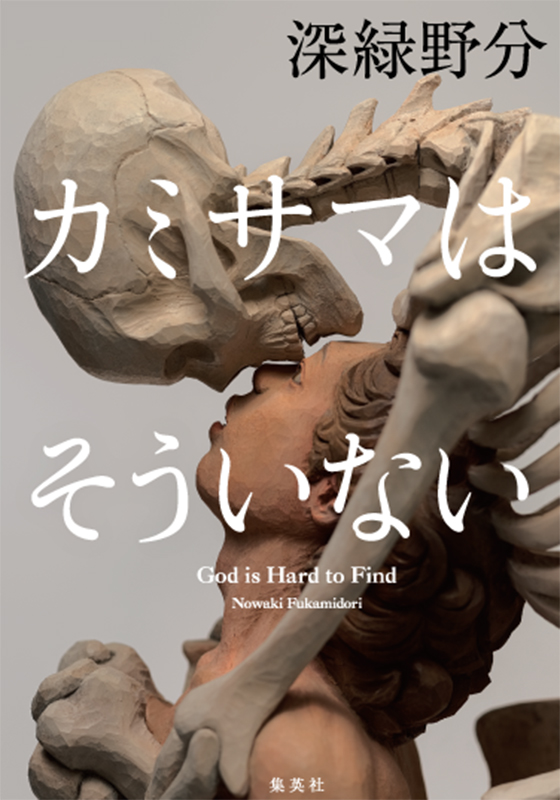

「恐ろしさ」の背後を見つめる――深緑野分さん『カミサマはそういない』刊行記念インタビュー

深緑野分さんの新刊『カミサマはそういない』が刊行されます。2016年からおよそ4年間にわたって「小説すばる」に掲載された6篇に書き下ろし1編を加えた7編は、いずれも過酷な状況下で苦しむ主人公たちを描き、ミステリー、ホラー、SFとボーダーレスに、読者を恐ろしい世界へといざないます。見てはいけない、のに目をそらせない、そんな「恐ろしさ」をつくり出しているのは何か、じっくりとお話ししていただきました。

構成/倉本さおり 初出/「小説すばる」2021年10月号

――本作には7つの短篇が収められていますが、いずれも主人公は男性で、中心に描かれるのも男性同士の関係性だといえます。この点にはどんな意図があったんでしょうか。

深緑 デビュー作の『オーブランの少女』が、少女ばかりを主人公に据えて進んでいくものだったので、それの反対版をやってみようと思って。最初に発表されたのが「伊藤がいない」(※刊行時に「伊藤が消えた」に改題)という短篇だったんですが、それを書いたときに、当時の担当編集者さんと「女のイヤミスはいっぱいあるけど男のイヤミスってあまりないよね」という話になったんですよ。女同士のドロドロした関係を描いたものはたくさんあるけど、がっちり男ばかり出てくる小説で嫌な話ってそんなにないよね、と。そこから書き始めた感じですね。

――「伊藤が消えた」は、学生の頃からルームシェアしていた男子三人のうちの一人が忽然と姿を消したところから始まる物語。部屋が別々に分かれているタイプのルームシェアじゃなくて、大きな空間を仕切りで分けているだけというのがリアルでいいなと。

深緑 実際に一階フロアの古民家をルームシェアしているという後輩が一人いたんですね。その子の話を思い出しながら書きました。部屋がいくつもあるような物件は学生には手が届かない。安物件を借りて、カーテンとかで間仕切りするだけだから、照明のソケットがないスペースなんかも出てくるという。

――そういう同居人のあいだの細かい格差が絶妙にリアルだなと思って。エアコンがないゾーンとか絶対ありますよね。

深緑 あります、あります。ふざけんなよって思いながら扇風機を回したり。

――しかも電話するにも声や会話が筒抜けになるし、一人だけ恋人ができた場合は余計に周囲との温度差が生じる。きっと残りの二人はイライライライラしながら過ごしていたんだろうなというのが伝わってくるのが生々しくて。

深緑 そういう不当感がうまく表現できていればいいなと思って書きました。男性にかかっている呪いって、やっぱりそういう部分に表れると思うので。

――例えば、友達の彼女だった女の子のことを「キズモノの中古品」呼ばわりしたり、ホモソーシャルな関係性のネガティブな部分が時折ぬっと顔を出しますよね。

深緑 普段女の子の前だと絶対言わないだろうけど、男の子同士が集まったら言っているんじゃないかなっていう、互いに見せつけるような感じのエグい言葉の使い方。そういうものを、ちょっと意地悪な気持ちで書いてみました。たぶん読者の方々にも「わざと書いている」っていうことはわかっていただけると思うんですけど。

――他にも「俺たちの勝ち」というフレーズが出てきます。勝ち負けで自分の価値を測っていくメンタリティーがそこにある。

深緑 えげつない会話の部分だけ見ていると「この野郎……」っていう気持ちになると思うんですが(笑)、彼らの感情の発起点には「負けている」という自己認識がある。三人ともスタートラインは同じで、なんなら消えた伊藤は自分たちより後ろにいたはずなのに、いつのまにか追い越されてしまったという。そこには、自分たちが怠けてダラダラしていたからこうなってしまったんだっていう焦りと不安もあると思うんです。そういう「上か下か」の物差しは、女性以上に刷り込まれている部分なのかなと思います。

――それは伊藤のお父さんも同じですよね。息子の行方を探るため、ルームシェア相手だった主人公たちに電話をかけてくるんですが、息子の動向を自分が把握していなかったことを知るや、急に上からものを言って怒鳴り散らしてくる。

深緑 そうそう。アンガーマネジメントができていないお父さん。

――同世代の男の子たちのルサンチマンが描かれていたところへ、だんだんと男の人全体の話になっていくんですよね。加えて、伊藤の元彼女である梨奈が「あたしはあんたのオナホじゃないから」と言い捨てる場面もパンチが効いていました。

深緑 今の若い女性なら、たぶんこのぐらい言えるかなと思って。たぶんそういう、対置された女性たちの強さも彼らを凹ませている理由なんですよね。理不尽なのはわかっていても、どこかでかすかにでも抱えている不満。前にTwitter上で、女性は守られるもの、あるいは弱いものであってほしい、という趣旨の書き込みを見つけたんですが、そういう人は今でもけっこう多いと思うんです。そこで「オナホじゃない」なんてばっさり言われると、がーんと打ちのめされてしまう。結局変われない自分が悪いんじゃん、と言われればそれまでですが、格差がどんどんひらいていった結果、もたらされる景色というものを書いておきたかったんです。シンプルにミステリーとして読んでもらうことももちろんできるけど、会話で彼らの関係性が浮き彫りになってくるといいなと思いながら書きました。

――冒頭はいかにもサスペンスフルで、誰を信用していいのかわからない状況から幕をあけるんだけれど、そこから浮かび上がってくるのは犯人の名前というより「男性にかかっている呪い」だという。

深緑 そうですね。そこまで書けたらよかったのかなと思います。実際に男性がこれを読んでどう思うかについては、ちょっと不安ではあるんですけど……そんなに怖くないよって言っておきたいです(笑)。

――「潮風吹いて、ゴンドラ揺れる」は、子供たち同士の関係性から取り返しのつかないことが起きてしまう過程が時系列をさかのぼって描かれる物語です。弱者側に立っていたはずの男の子が、傍観者という形でいじめに加担してしまう。たとえ自分も被害者であっても加害の立場から逃れられないという、非常にやり切れない話ですよね。

深緑 これは誰かひとりだけを聖域に囲い込みたくなくて書いた物語です。誰かだけが逃れられる話にはしたくなかったんですね。例えば『ベルリンは晴れているか』のときもそうなんですが、主人公にもある程度の後ろめたさみたいなものをかませておかないと、一番肝心なところを言い逃しそうな気がして。

――聖域に置いてしまった瞬間に、見えない部分、切り捨てられてしまう部分が生じてしまうということでしょうか。

深緑 そうですね。なので、スポットライトを当てる以上は、この子は無謬であるという話にはしたくなかったんですね。みんなそれぞれ後ろめたさがある、みんなそれぞれ加害している、何かしらに加担しているという感じですね。

――そうした視点は「見張り塔」という一篇にも通じるものがあります。この作品の場合は、ルールを無批判に遂行してしまうことによって戦争の不条理に加担している、あるいは補強しているという状況を書いていると思うんですが。

深緑 はい。基本的に私の中には反戦意識というものが強くあるんですが、例えばヒトラーユーゲントに関する資料なんかを読むと、彼ら自身は正しく高潔な精神で国家に貢献していると思い込んでいたのがよくわかるんですよ。だから、そういう主人公が、そこにあるはずの違和感を認めて、本当の姿をちゃんとその目で見るようになっていくまでの過程を描きたいと思ったんです。もちろん、そのときには取り返しのつかないことになっていることが多いんですけど、それが戦争だなとも思っていて。

――主人公は「二番」と呼ばれている真面目な兵士で、教官に言われたことを忠実に遂行していく。そうやって上に登り詰めていく高揚感が無邪気なものであればこそ、真実のあまりに残酷な姿をなかなか受け入れられない。兵士たちにつけられた番号の意味もあとでわかったときにゾッとしました。

深緑 兵士として成績優秀であるというのは、極論すれば、たくさん人を殺せるということなんですよね。その真実に触れたときに、自分の持っている数字について考えるという構造にしたかった。「誉れ」の意味を逆説的に考えてみてほしかったんです。

――こうやって振り返っていくと、どのお話も主人公にとって一番痛いところを突かれる場面が織り込まれているのが印象に残りました。弁慶の泣き所ならぬ男子の泣き所というか。

深緑 そうですね……例えば「見張り塔」にせよ「伊藤が消えた」にせよ、仲間だと思っていた相手から信用されていなかったことに気づいて傷つく場面が出てくるんですが、私自身、現実でもフィクションでもそういうシーンを見るたびにつらくなってしまうんですよ。彼らは「いいよ、別にお前なんか」って開き直ったり、そもそも意味がわからなくてぽかんとしたり、っていう人間ではないんですよね。少なくともそういうことを言われたときに傷つくだけの良心がある。そういう感性を持ったキャラクターが描きたいのかもしれません。

――「朔日晦日」に、なめくじに転生したおじいさんを「僕」が踏み潰してしまう場面が出てくるじゃないですか。その後、兄が「ああ、ああ、可哀想なじいさま」と言って悲しげに泣くのを見て、「僕」はいたたまれない気持ちになって逃げ出してしまう。やってしまったことに傷ついている男の子の姿がありありと浮かんできました。

深緑 以前、杉江松恋さんが書いてくださった書評の冒頭に「深緑野分は悔恨の作家である」とあってすごく納得したんですよ。たぶん、私自身がいろんなことに対して後悔しているから、その部分がキャラクターや物語展開を考えていく際に大きな影響を与えているんだと思います。時間が経てば経つほど、どんどんどんどん増幅されていく罪悪感。そのときの反応というよりも、じわじわ来る罪悪感みたいなものは、あまり意識しないでも私が書きやすいところなのかもしれないです。

――そのときは見えなかったけど、振り返ったときに初めて見えてしまう罪の姿もありますよね。そういう意味では「饑奇譚」なんかは本当に苦い物語で。

深緑 そうですね。たぶん、この短篇集の中で一番救いがないのがこれなんですよ。どっちに転んでもそれぞれに正解とは言えないというか。私は自分で自分のことを、選択を間違えてきた人間だと思っているんですけど、いろんな細かい選択を間違えたせいで人を傷つけたり、人を失ってしまったりという経験を繰り返してきたという思いがあって。だからこれまでも「何かを選ぶ」というモチーフを描くことが多かったんですが、何を選んでも駄目だったという話も一回書いてみたかったんです。

――仮に正解があると決められてしまうと、それを選べなかった人たちはただただ否定されて生きていくしかない。残酷な話ではあるけれど、問いを投げ続けることがある種の希望になっているのではないかと思いました。

深緑 ありがとうございます。そう言っていただけると、書いてよかったなと。

――「饑奇譚」の舞台は”底”と呼ばれる貧民街のような場所で、”上”の世界と対置されています。その”上”の人間たちが溜め込んできた一年分の太陽の光をまとめて放出するせいで、”底”の人間たちは振り回され、死人が出ることもある。いうなれば格差が世界のありようと直結しているという。

深緑 あの舞台に関しては岩井俊二監督の『スワロウテイル』に登場するイェンタウンという街のイメージも投影されていますね。ただ、上の世界がどうなっているかということに関しては最初から書かないつもりでした。こう言うと語弊があるかもしれないんですが、普通の人って上を見ないんですよね。目の前の生活のほうが大事だし。だから〝大放出〟に関しても、底の人たちは「いかにドアを閉めるか」という具体的な対策に集中していて、そもそも「大放出がなければよかったのに」とは誰も言わない。

――ああ、わかります。例えば、Twitter上で「食費に月五万しか充てられなくてつらい」といったことを書き込んだ人のところに、「俺なんか三万も使えない、贅沢言うな」といった、下からマウンティングとでも呼ぶべきコメントが寄せられる。それしか食費に費やせないシステムのほうがやばいという論調に向かいにくいんですよね。

深緑 そう。その奴隷っぽさみたいなもの、なんでこの子たちは上の人間に文句を言わないんだろうという苛立ちを読み手の側に持っていてほしかった。表題の「カミサマ」を漢字表記にしなかった理由のひとつがそこにあります。「神様」だけでなく、「お上」と呼ばれるものへの疑念も表現したかったんです。ただ、それを糾弾したいわけではなくて。選択をしたところで状況を変えられない、という場合ももちろんありますし。上を見ることができない人たちの現実への共感も失ってほしくなかったので、直接的には書かないようにしました。

――そういった、あらかじめ閉ざされた世界への疑念を含みつつ、最後に希望のある方向に持っていこうとした作品が「新しい音楽、海賊ラジオ」かなと感じました。

深緑 この作品のモデルは私の男友達二人なんですよ。その一人がそれこそ大学時代からつるんでいるような男子たちで同人誌を作っていて、そこに海賊ラジオの話が載っているのを読んで以来、ずっと温めていたんです。カミサマがいようといまいと、上の人間がいようといまいと、関係なく模索していくという話。これについてはプロットの段階から希望のある話にしようと思っていました。「饑奇譚」で底の底まで落としたので、あとは這い上がっていくような展開にしたいなと。

――そこにある希望というのは一人の人間の手によるものではないんですよね。別の時代の複数の人たちがちょっとずつちょっとずつ手渡してきたもの。「僕はただ、知らない音楽が聴きたい。〝僕らのために用意されたんじゃない音楽〟が聴きたいんだ」という台詞がありますが、それこそ風穴を開けてくれるような他者が欲しいんだという意味にも取れるなと思いました。同質性、ホモソーシャルの中でぐずぐずし合うのではなく、外部に向かってひらいていく。

深緑 おっしゃるとおりで、内にこもっているだけだと本当は見えるはずのものも見えなくなってしまう。男同士の友情というものを否定するのではなくて、「一緒に外に出ていこう」という方向に向かっていければいいなと思っています。

――それこそ日本の男子三人の密閉空間から始まって、ちょっとずつ目線を上げていくうちに、外の世界につながっていく。構成的にも素晴らしかったです。

深緑 ありがとうございます。ほとんど連載そのままの順番で収録してもらっているので、たぶん私自身の気持ちが自然と外にひらいていった過程が表れているのかなと。

――時代もちょっとずつ移動していくから、そこでまた視点が動く。

深緑 そうですね。なんならいったん世界滅亡してますし(笑)。

プロフィール

-

深緑 野分 (ふかみどり・のわき)

1983年神奈川県生まれ。2010年、第7回ミステリーズ!新人賞にて短篇「オーブランの少女」が佳作入選、2013年に短篇集『オーブランの少女』が刊行されデビュー。その他の著作に、『戦場のコックたち』『分かれ道ノストラダムス』『ベルリンは晴れているか』『この本を盗む者は』がある。

新着コンテンツ

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日消失

パーシヴァル・エヴェレット 訳/雨海弘美

文学を志向する作家が、別名で低俗に振り切った中編小説を書くのだが……。アカデミー賞脚色賞受賞映画〈アメリカン・フィクション〉原作。

-

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日ピンク地底人3号「「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」圧倒的な暴力と不条理の果てに見える世界」

小説デビュー作が野間文芸新人賞を受賞した、今注目の作家であるピンク地底人3号さんの不思議な魅力に迫る。

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日カンザキさん

ピンク地底人3号

圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。注目の劇作家による初小説!第47回野間文芸新人賞受賞作。

-

お知らせ2026年01月06日

お知らせ2026年01月06日

お知らせ2026年01月06日すばる2月号、好評発売中です!

髙樹のぶ子さん待望の新連載は紫式部がテーマ。韓国文学界で活躍を続けるウン・ヒギョンさんの短編も必読です。

-

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日2025年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします。

-

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日谷崎由依さん『百日と無限の夜』が織田作之助を受賞!

谷崎由依さんの『百日と無限の夜』が第42回織田作之助賞に決定しました!