『給水塔から見た虹は』刊行記念インタビュー 窪美澄「「私はあなたを見ている」、その視線を感じるだけで救われる人がいる」

日本は社会の同質性が高いと言われがちだが、全く異なる環境の場所もある。直木賞作家・窪美澄の最新長編『給水塔から見た虹は』に登場する、外国人が多数暮らす団地はその一例だ。この場所を舞台に、著者はどのような物語を書き上げたのか。その物語から、どんな希望を紡ぎ出したのか。

聞き手・構成/吉田大助 撮影/大槻志穂

――今回の物語の舞台は、どのような経緯で選ばれたのでしょうか。

この作品は、舞台を決めることから始まったんです。最初のきっかけは、集英社の編集部員の方から、日本の東海地方のとある団地を舞台に小説を書きませんかというお話をいただいたことでした。そこは、ブラジルの方が多い団地だったんですね。私はこれまで何度か団地を舞台にした小説を書いてきましたが、日本人だけが登場するのは不自然ではないかなと思っていました。今の団地には、外国からやってきて日本に帰化した方もいれば外国籍の方もいる。いろいろな国の人たちが交じって暮らしている今の団地のことを、ぜひ書いてみたいと思ったんです。ただ、ある理由で取材が難しくなってしまい、東海地方の団地の話は、なしになってしまって。でも、やっぱり団地の話を書きたいという思いが募って、東京近郊で取材ができる所はどこだろうと探した結果、神奈川県のとある団地をモデルに書いてみることにしたんです。

――小説では「紅葉団地」という名称で登場しています。

モデルになった団地は、ベトナムの方がたくさんいらっしゃるんです。神奈川にはインドシナ難民(※一九七〇年代にベトナム、カンボジア、ラオスの社会主義体制への移行に伴い、迫害を恐れて国外に脱出した人々)をサポートする「定住促進センター」があり、そこで紹介を受けた方たちがこの団地に住むようになったんですね。その後、子どもやお孫さんも生まれ、数世代にわたって団地で暮らしている。その現実を知った時に、子どもたちの話が書きたいなと思いました。そこから、難民三世のヒュウというベトナム人の男の子と、桐乃という同い年の日本人の女の子が生まれました。

――団地、お好きなんですね。

好きですね。今も残っている団地って六十代、私と同い年ぐらいの建物が多いと思うんです。私は東京の稲城というところで生まれ育ったので、子どもの頃、多摩ニュータウンができるのを間近で見ていました。自分の家は、商売をしている古い家だったんですが、団地に住んでいる友達の家に行くと、ものすごい近代的というかピカピカのおうちで、うちにはない文化がそこにあって。子どもの頃は団地って、憧れの場所でした。給水塔も大好きなんですよ、あのフォルムが(笑)。今は多摩のほうに住んでいるんですが、電車に乗っているといつも、多摩ニュータウンの団地の給水塔が見えるんです。もしかしてあの給水塔ってほぼほぼ私と同じ年ぐらいかなと思うと、歴史を感じるし、「あの給水塔はどんなことを見てきたのかな?」というイメージが湧いてきた。そのイメージもまた、この作品に繫がっていったんです。

「あなたは本当は悪い子じゃないよ」と書きながらずっと思っていました

――物語は、昭和に建てられた巨大で古びた紅葉団地で父母と共に暮らす、中学二年生の桐乃の視点で始まります。この団地にはベトナムをはじめ中国、カンボジア、フィリピン、ブラジルなど、外国の人たちが数多く居住している。外国の子どもたちのせいで学校の授業がストップすることがあり桐乃は彼らの存在を疎ましく感じています。日本語があまり得意ではない生徒たちのための「国際教室」という補習クラスの存在など、多くの読者にとっては、知らなかった現実に触れる感触が連鎖する幕開けです。本作の連載が始まったのは「小説すばる」二〇二四年三月号。かなり取材もされたのでしょうか。

モデルとなった団地に初めて足を運んだのは二〇二一年の夏でしたから、取材もたくさんしましたし資料にも当たりました。実際にその団地で暮らしている方にお話を伺うことはなかったんですけれども、市の国際化協会の方に紹介していただいて、団地の子どもたちが通う中学校の先生や、ボートピープル(※インドシナ難民のうち、ボートに乗って海路で避難したベトナム難民)のおじいちゃん、ベトナム人の若い技能実習生の方などにお話を伺うことができたんです。

――桐乃のお母さん、里穂の存在が重要ですよね。彼女はボランティアで、外国の子どもたちに日本語を教える放課後教室の先生をしていて、困りごとのある外国の人たちをちょくちょく家に招いている。そのせいで桐乃の中にある疎ましさが増してしまっているんです。

困っている外国の方がいたら、誰がまず先に声をかけるかというと絶対的に女性らしいんですね。そこに性差があるとは思いたくはないんですが、平たく言うと、お節介なことをしてしまいがちなのは女性で、里穂はその典型的なパターンの人間なんです。しかも、里穂は過去に起きた出来事のせいで、ある意味で娘を放り出してまで人のために動こうとしてしまう。そういう女性が自分の母親だとしたら、娘は結構つらいだろうなと思ったんです。桐乃は一見すごく強い女の子に思われがちだと思うんですけど、もろいというか、壊れやすい部分を持っているんです。

――もう一人の語り手は、桐乃のクラスメイトであるベトナム人の少年ヒュウです。団地に暮らし、父はおらずベトナム人の母に育てられている彼は、教室では異分子扱いされ家でもネグレクトに近い状態にある。〈日本人ではない自分が、なぜ日本という国にいるのかわからない〉というモノローグの一文には胸を衝かれました。

難民三世の中でもシビアというか、タフな人生を生きている子どもだと思います。難民二世や三世のことを調べていた時に、属する自治体や家族によって学力に大きな差が出るというレポートを読んだんですね。子どもたちを実際にサポートしているのは、「国際教室」の先生とか中学の先生とかNPO法人なんですよ。運次第のところがかなり大きいんです。ヒュウの場合は、学校でいい先生とは出会えているんだけれども、家族の問題やアイデンティティの揺らぎによって悪い方向に流されていってしまう。「あなたは本当は悪い子じゃないよ」と、書きながらずっと思っていました。「たまたま今の環境が良くないだけだよ」と。

――ヒュウは団地に暮らす外国人の子どもたちからなる、不良のコミュニティに飲み込まれていってしまうんですよね。万引きに始まり、イヤイヤながらも悪事に手を染めるようになってしまう。そんななか、桐乃は学校のプリントを家に届けたことがきっかけで、ヒュウとの距離を縮めます。桐乃は桐乃で、母親譲りのお節介です。

そうですね(笑)。反発しながらも、お母さんの背中を見ていたのかなと思います。やっぱり似ているところはあるんだろうな、と。

――総ページ数のちょうど真ん中あたりで、物語は大きく動きます。この展開にどうリアリティを与えるか、腐心されたのではないでしょうか。

そこが勝負どころだな、と書き始めた時から思っていました。実はそれ以降の展開の中に、絶対に書きたかったエピソードがいくつかあったんです。その一つは、コロナ禍で日本にいた外国の人たちのことでした。この作品のための取材を始めた頃、コロナ禍で解雇されたベトナム人の技能実習生についての記事を読みました。日本人ももちろん大変だったけれども、日本にいる外国の人たちはもっと大変なことになっていると、自分の想像力が及んでいなかったことにショックを受けたんです。もう一つは、ボートピープルの方たちが体験した現実です。日本にいるベトナム人の方々の今と昔とを、あまりハッピーではない出来事も含めて物語の中で書き留めておくべきではないかと思いました。

この社会にいる彼らを透明にしない目の力

――本作はボーイ・ミーツ・ガールの構造を持っていますが、恋愛方向には感情が進みませんよね。「友だち」の物語にすることは当初から決めていたのでしょうか。

デビューがR-18文学賞だったこともあり、これまで私は恋愛物語をずっと求められてきたんです。でも、そもそも自分はそんなに恋愛に過剰な人間ではないですし、世の中を見渡してみても、恋愛ではない関係性のほうがもっとずっと多いんじゃないかと思ったんですね。今回は、そこを深めていきたいという思いが強くありました。もしも二人が高校生だったりしたら、読者も恋愛関係への期待が膨らんだ気がするんです。でも桐乃とヒュウは中学二年生で、男女ということは意識しているかもしれないけど、まだまだ子どもっぽい雰囲気がある。そんな二人だから、恋愛ではない関係を無理なく描けたのかなと思っています。

――誰かを「助ける」、誰かを「守る」、あるいは誰かを「頼る」、という動詞を我が身に引き付けて考えられるようになる感触があったんです。それらの動詞の意義について、本作を書きながらお考えになったことがあればお伺いしたいです。

大きな助けじゃなくでもいいんですよね。例えば、私は普段一人で生活しているんですが、仕事でどうしようかなと不安になった時に、たまたま友人からLINEが来て、今自分が悩んでいることとは全く関係ないそのLINEの一言で助けられたりすることがあったんです。でも、その人は別に私のことを助けようと思ってLINEを送っているわけではないですよね。あなたを助けるぞと肩肘張らなくても、ふとした一言とかふとしたきっかけで誰かに助けてもらったり、自分も誰かを助けるようになることはあるなと常々思っているんです。

――それはまさに、桐乃とヒュウの関係の中にあるものですね。

そうですね。「私はあなたを見ている」ということだと思うんです。ヒュウがこの物語の先でもっと最悪なことになっても、桐乃はずっとヒュウを見ているだろうし、ヒュウのことをきっと待っている。そういう視線を感じるだけで、救われる人がいるんじゃないかなと思うんです。

――ヒュウが自分を「透明な存在」と表現しているのが印象的でした。窪さんはLGBTQをテーマに取り入れた『ぼくは青くて透明で』(二〇二四年)という作品も書いてらっしゃいます。作家として日本社会で「透明」化してしまう、されてしまう人たちを見つめていきたい、という思いをお持ちなのでしょうか。

そこは今、強く意識しているところですね。社会の中で見えにくい人を可視化するというのは、小説の大きな役割の一つではないでしょうか。その人たちと、現実で深く通い合うということにならなくても全然いいと思うんですよ。ただ、この社会にいる彼らを透明にしない目の力が、私にも今の日本にいる人たちにも求められているのかなと思うんです。

「青春と読書」2025年8月号転載

プロフィール

-

窪 美澄 (くぼ・みすみ)

1965年東京都生まれ。広告制作会社などに勤務後、フリーの編集ライターに。

2009年「ミクマリ」で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した単行本デビュー作『ふがいない僕は空を見た』が、本の雑誌が選ぶ2010年度ベスト10第1位、2011年本屋大賞第2位に選ばれる。また同年、同作で山本周五郎賞を受賞。12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞、22年『夜に星を放つ』で直木三十五賞を受賞。

その他に『やめるときも、すこやかなるときも』『よるのふくらみ』『さよなら、ニルヴァーナ』『すみなれたからだで』『じっと手を見る』『夏日狂想』『夜空に浮かぶ欠けた月たち』『ぼくは青くて透明で』など著書多数。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

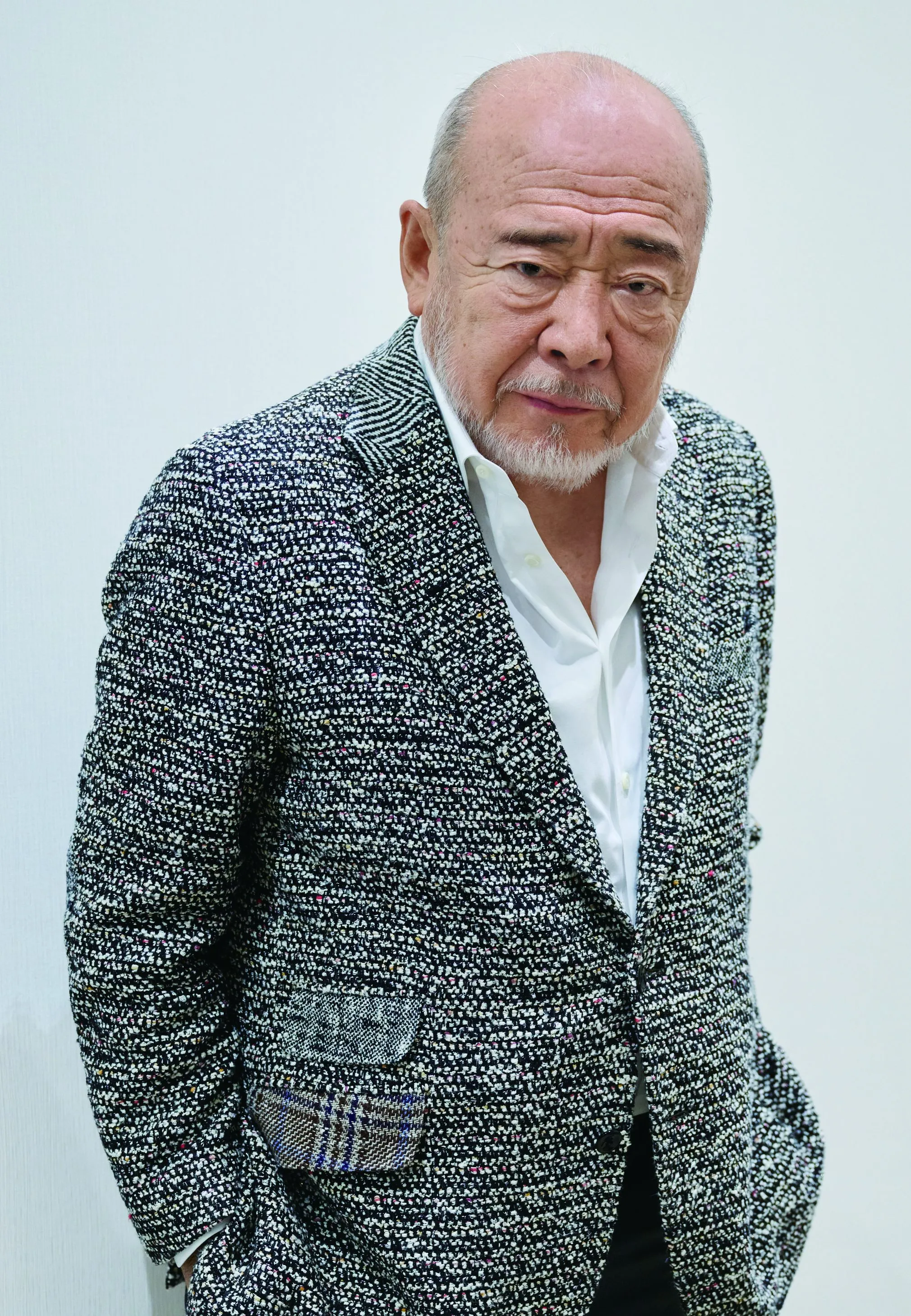

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。