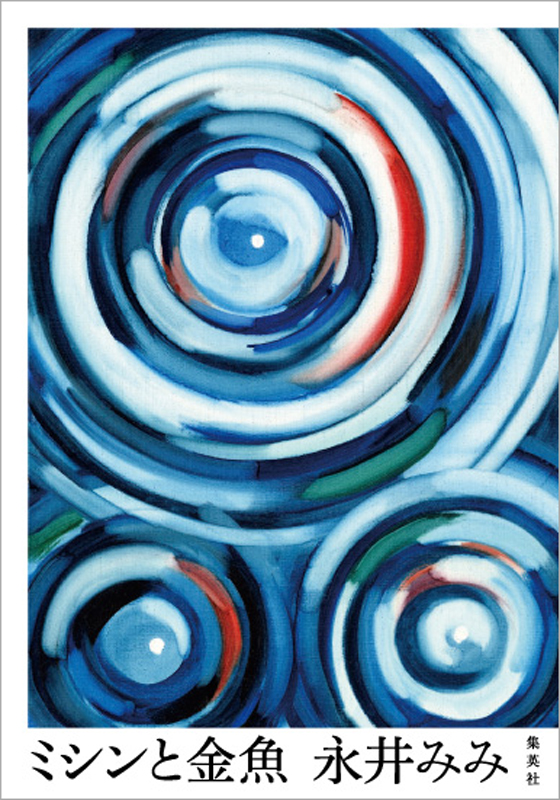

金原ひとみ×永井みみ すばる文学賞受賞作『ミシンと金魚』刊行記念対談「認知症老人の語りが導く稀有で幸せな小説体験」

死を目前に控えた認知症の老女の語りが、痛いほどに読み手に突き刺さり、次第に浮かび上がる凄絶な物語の細部から片時も目が離せない。永井みみ氏の『ミシンと金魚』は、選考会でも「傑作」と高い評価を受け、満場一致で第45回すばる文学賞に決定した。この特異な作品の背景には、永井氏が携わってきた介護ヘルパーとしての経験がある。しかし、その経験を上回る深い人間観察力、洞察力、そして自ら関わってきた老人たちへの敬意と好奇心が、この圧倒的で魅力的な老女を生み出させたようにも思える。

その独特のユーモアとリズム感に満ちた一人語りは圧巻。読み終えた後「小説の底知れぬ力に恐怖と、底のない安心感を抱いた」と、選考委員・金原ひとみ氏。お二人の対談では、作品のヒントになった介護現場のエピソードから、「ずっと作家になりたかった」という永井氏の書き手としての原点に迫る。

構成=宮内千和子/撮影=イマキイレカオリ

認知症老人を一人称で描いた革命的な小説

金原 受賞おめでとうございます。

永井 ありがとうございます。

金原 近年にない文学体験をさせていただきました。最初に、これはやばい小説なんじゃないか、語り手が信用できるのか、できないのかとどきどきしますが、そこからの引き込み方が秀逸で、すばらしい。本当に非の打ちどころのない、みっちり、ずっしりしたものを書いてくださったという気持ちです。

今、LGBTQやフェミニズムなどを取り扱った小説や本が増えていますが、老人、しかも認知症の老人というのは、今一番無視され、取り残されてしまったマイノリティーではないかと思います。その認知症老人の半生を一人称でここまで書いてくださった。その意味で、これは革命的な小説ではないかと思います。

選考会でも、ここがすごかった、ここがグッときた、と大盛り上がりで。こんなに推したい作品があって、その良さについて話し合え、とてもいい選考会となりました。

永井 今お伺いして、ああ、そうだったのかと、改めてすごくうれしく思います。選考会の様子は知らなかったので、お電話をいただく前は、自分が書いたものが、薄いんじゃないか、稚拙なんじゃないかと不安で……。

金原 選考会の日って気持ちが落ち込みますよね。その後、何人か他社の編集者の人からもあの作品はすごかったという感想を聞いて、そのたびに、でしょうって(笑)。

老人というと、物すごく頭のいい老人や、戦争体験を語る人の話は、みんなが耳を傾けるけれど、認知症老人のことなんて、ほとんど考えることがない。そういうどこかで怖いとか、苦手意識を持ってしまっているものをくわっと開いて、すべてむき出しにして、ここまでさらけ出した。そのむき出し具合にみんな圧倒されたんだと思います。

介護現場で逆転したマイノリティー意識

永井 私も、初めて介護ヘルパーの職業についたとき、金原さんと同じように、すごい大変な人たちの面倒を見るというイメージだったんですが、それがすぐ覆されたんです。実は、私が心配をする以上に介護される老人たちのほうが私を心配してくれるんです。小説にも、認知症のカケイさんがヘルパーのみっちゃんに「こんなところでこんな仕事してないでもっと違う仕事しなさいよ」と言う場面がありますが、あれは私がいろんなご老人たちから何度も言われたことなんです。「職安とか行ってみて」と。

金原 そうなんですか。きつい仕事というイメージが強いんですね。

永井 「私選んで来たんです」と言っても、また忘れちゃうから、同じことを言われる。あまり言われるから、「うん、じゃあ、分かった。今度職安行ってみる」と言って、それで納得していただくんですが、社会の一番隅っこにいるような方のところに行く自分のほうがもっと隅っこにいると思われているんだなと。その意味で、ヘルパーという職業の認知度や地位の低さを思い知りました。

でも、ヘルパーをやっていて思うのは、ヘルパーにはすごく優しい人が多い。だから、地位が上がらない。政府や国に対してよりも、目の前のこの人を助けようという気持ちが皆さん勝っているからなんですね。

金原 なるほど。この作品には、介護現場で感じた永井さんの様々な視点が入っているんですね。ヘルパーのみっちゃんたちもそうだし、家族のいろんな思惑もあって、プロットからしてすごく骨太で、完成度が高かったです。新人賞の小説って、書きたいところに力が入って、そうでもないところはちょっと脱力していたりするものが多いんですが、この小説は、本当に最初から最後まで捨てるところがない、そのバランスとセンスが抜群です。

永井 テンションが維持できていない緩いところは、全部カットしました。たとえば、カケイさんのお嫁さんの話も、彼女がインスタグラムをやっているシーンもあったんですが、自分もあんまり使いこなしてないこともあって、取ってつけたような感じだったので、そこはカットしたりして。

金原 新人であればあるほど削れないんです。私もそうでした。しっかり力のコントロールをしつつ、よくここまで攻めの姿勢を貫けたと感心しました。

認知症の人の語りの心地いいグルーヴ感

金原 この小説は、カケイさんという老女のちょっと変わった語りで書かれています。言葉のリズムとか、漢字を開く感覚も独特で、読みながら、宇佐見りんさんの『かか』を思い出しました。この独特のリズム感や言葉遣いを徹底して書けているのはすごいなと思います。

永井 多分『かか』にも影響は受けていると思います。あとは、私は落語が好きなので、落語の語り。一人で話していても、いろいろな人が入ってこられる──。

金原 なるほど。落語だと全部自分の言葉で説明ができる。でも、認知症の方の記憶がぼやけたり、鮮明になったりという、身体的な特徴も非常によく捉えていますね。

永井 認知症の方は、長期記憶といって、昔のことはすごく鮮明に覚えていて、しっかり話されるけど、今日の今のことは忘れてしまう。それと、認知症の方の話は、繰り返しが多いんですが、ずっと聞いてると、グルーヴ感というのか、心地いい波が来るんです。

金原 それは面白いですね。子供も結構同じことを何度も言って、私はいらいらしちゃうほうなんですけど、老人が話していると、それをさざ波のようなものとして静かに受け止められるのかなという気もします。

永井 距離感を向こうの方のほうがとってくれるんです。

金原 でも、それはすごい人間観察力ですね。そこまで余裕を持って観察しているからこそ、この作品に昇華できたんだろうなと思う。

永井 いや、余裕なんて全然ありません。ここだけの話、「くそばばあ」と言うと、向こうも「くそヘルパー」みたいな感じで。で、時間を置いてお昼にまた行くと、「さっき来たヘルパーがくそばばあって言うんだよ」って。「えっ、そんなのヘルパー失格ですよ。どんな人でした?」と言ったら、「あなたぐらいの背格好だった」(笑)。

金原 やっぱり境地が違うんですね。ちょっと仏教的な悟りというものも感じます。老人の至っている境地を本人の視点から見るというのは本当に稀有な体験だと思います。

コロナで九死に一生を得て原稿を書き直した

金原 コロナ(ウイルス)にかかられて、それからかなり改稿されたと聞いたんですけど。

永井 そうなんです。エクモ(体外式膜型人口肺)以外のことは全部やりました。

金原 ずいぶん重症だったんですね。

永井 ええ。いろんな管がつけられて、本当に苦しくて苦しくて、このまま死んじゃうかもというところまでいって……。そのとき、この地獄のような死の対極にある、幸せな死とは何だろうかと考えた。

職業柄いろいろな死を見てきて、第一発見者にもなりました。老衰で亡くなられた方は、安らかな死に顔をされています。反対に自死された方は、亡くなった後も苦しそうです。そして、そのどちらでもない、老衰でも自死でもない死がある、と。孤独死という言い方は好きではないですが、突然訪れた死を短時間でひとりきりで受け入れたお顔には強い意志が宿っていて、カケイさんの最期もそのようにしたいと考え、書き直しました。

金原 このラストシーンは、選考会でも大きな話題となりました。こんなにも幸福な気持ちでラストを読み終えられる。本当にすべてが満たされたような気持ちになりました。その改稿は、自分がもう死ぬかもしれないと感じたことが大きかったんでしょうか。

永井 はい。大体書き終わって、タイトルも「工夫する人」にして、認知症になってもこんなに工夫をしながら生きていますという感じで書こうと思っていたのが、その視点自体が、無自覚ながら上から目線だったと気がついた。おむつの中で排泄したり、とろみ食を体感して、私自身がカケイさんより先に死んでいく人になったとき初めて、認知症のカケイさんと向き合えた気がします。

それで、退院してから、書き直しました。弱っていたから自分の入る余地がなくて、カケイさんが見せてくれる絵をするするたどっていって、全部彼女の言いなりになった。そうしたら、するするするって最後までいった。元気になってすけべ心が出て、もうちょっと書き足そうと思いましたが、でも、何回読んでも一行も書き加えられなかった。

金原 生死の境を彷徨って余計な自我が捨てられて、そのままのカケイさんが描けたんでしょうね。

金原ひとみという才能に打ちのめされ──そして奮起

金原 ずっと作家になりたかったと、受賞の言葉で書いていらっしゃいましたね。

永井 私が二十代前半の頃から飲み友達だったおじさんが、「おまえは作家になるから頑張れよ」とずっと予言めいたことを言っていたんです。「帝国ホテルでの授賞式には行ってやるから、うまい酒飲ませろよ」って。

金原 えー、すごい。本当に予言通り。

永井 漫画家の夏目けいじさんという方なんですが、今回のすばる文学賞の授賞式が帝国ホテルだと知ったときは、私もまさかと驚いて。でも、私がこの作品を書く前に病気で亡くなってしまったんです。受賞の報告を真っ先に知らせたかった人なのに。

金原 そんな恩師の方がいらしたんですね。それで、書き続けてはいたんですか。

永井 二十年ぐらい前に本気で書いていた時期があるんです。「すばる」や「文學界」などの文芸誌も読んでいて、一生懸命書いていく中でどこで勝負をかけようかと考えていた。私は文学を学問として勉強したことはないけれど、経験値とどれだけ身を削れるか、そこで勝負をかければ何とかなる、そう思った矢先に、金原ひとみさんが現れた。「すばる」で『蛇にピアス』を読んで、この人は、こんな若くしてすごい経験値を持って、すごい身を削っている。衝撃を受けて、もう無理と思いました。

金原 そんな(笑)。

永井 本当です。本当に圧倒的でした。すべてに負けて、打ちのめされました。真剣に書いてはいたんですが、自分がどのくらいのものかを思い知らされました。

金原 じゃあ、しばらく書かなくなって……。

永井 ええ。子供の学費という具体的な必要にも迫られて、介護の仕事も始めたんです。でも、その二人の子供も巣立って、夏目先生も亡くなって、ここでやらなきゃダメだと奮起して、これを書き始めたんです。

金原 その復帰第一作で受賞なんて、すばらしいですね。恩師の死と、コロナの体験、きっと時代と永井さん自身の必然とが重なり合った瞬間だったんでしょうね。次作のアイデアは何かあるんですか。

永井 今回は、女の世界、女の一生を描いたんですが、次回は男の世界を書きたいと。

金原 早くもチャレンジですね。

永井 劇団で雑用をやっていたときに、座長が、舞台を同性で固めると色気が出ると言っていたんです。ああ、だから宝塚や歌舞伎にはすごく色気があるのかと思って。それをヒントに、次回は、男性の配役で固めた世界を描いてみようかと。

金原 すごく面白そう。すばらしい。男女がいると埋没してしまうことが、同性だけの世界では引き出されるんでしょうね。ぜひ読んでみたいです。

いい小説に出会えると、本当に生きててよかったと思います。今回の永井さんの作品はまさにそうで、幸せな体験でした。プロットを作る力も文章力もすでにしっかりついているので、心配はしていません。次作を心から楽しみにしています。

永井 はい。あの金原さんとお話しできるなんて、夢のような時間でした。ありがとうございました。

「青春と読書」2022年3月号転載

プロフィール

-

金原 ひとみ (かねはら・ひとみ)

1983年東京生まれ。

2003年『蛇にピアス』で第27回すばる文学賞を受賞。

04年、同作で第130回芥川賞を受賞。ベストセラーとなり、各国で翻訳出版されている。

10年『TRIP TRAP』で第27回織田作之助賞を受賞。

2012年『マザーズ』で第22回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。

20年『アタラクシア』で第5回渡辺淳一文学賞を受賞。

21年『アンソーシャル ディスタンス』で第57回谷崎潤一郎賞を受賞。

22年『ミーツ・ザ・ワールド』で第35回柴田錬三郎賞を受賞。 -

永井 みみ (ながい・みみ)

1965年神奈川生まれ。2021年『ミシンと金魚』で第45回すばる文学賞を受賞しデビュー。同作は三島由紀夫賞、野間文芸新人賞にノミネートされ、「ダ・ヴィンチ編集部が選ぶプラチナ本OF THE YEAR! 2022」に選出された。その他の著書に『ジョニ黒』がある。

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。