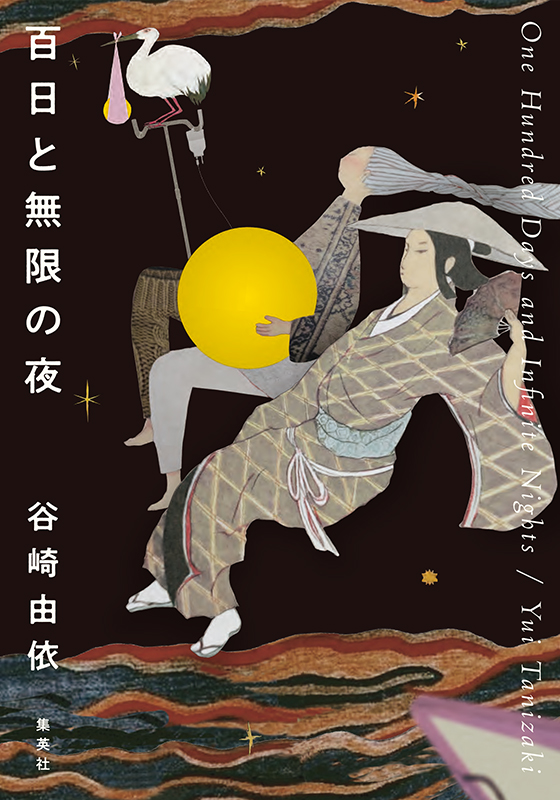

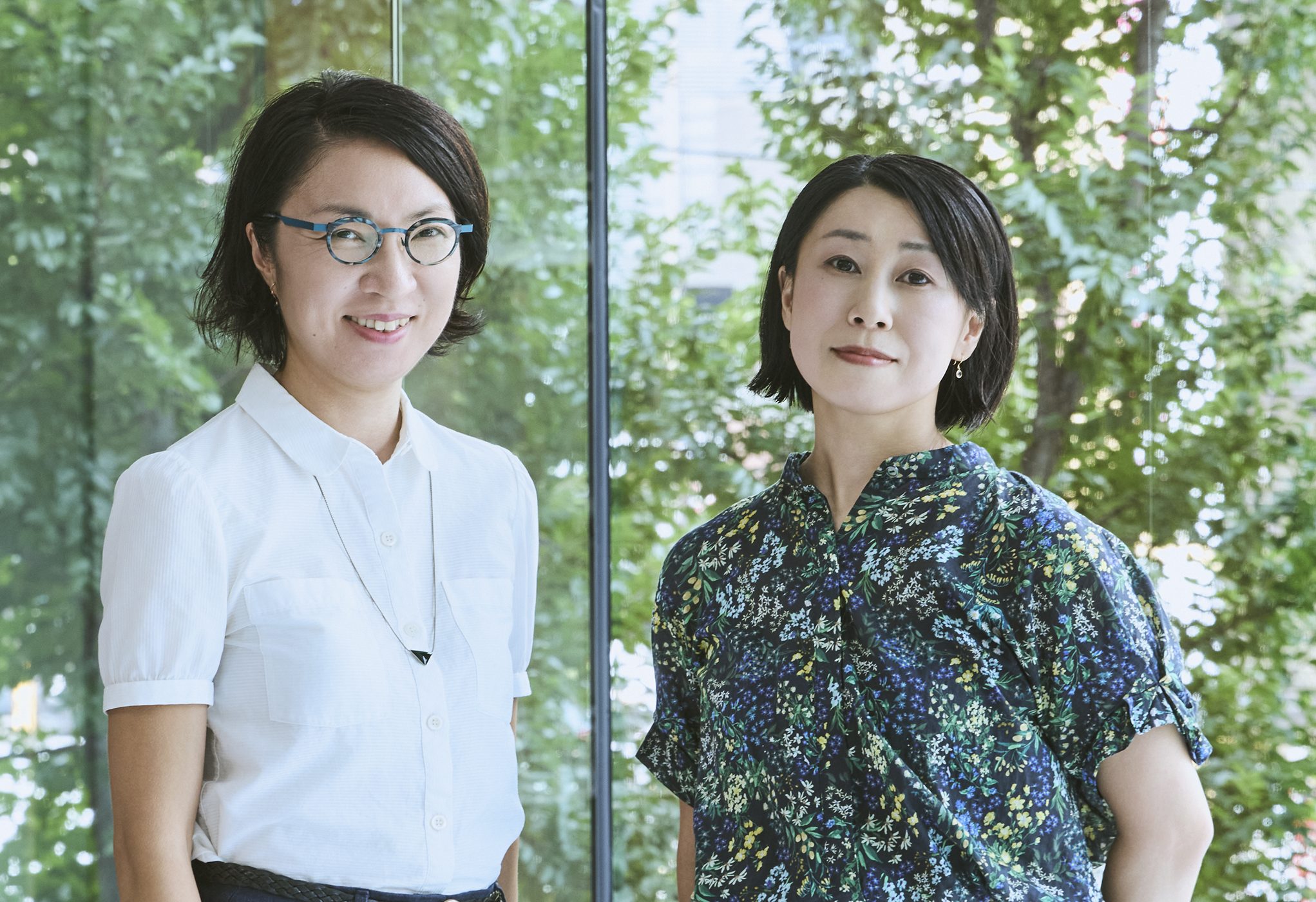

『百日と無限の夜』刊行記念対談 谷崎由依×中村佑子「〈母〉の深淵を巡り語る」

切迫早産で入院を余儀なくされた百日間と、その前後の日々を、時空を超える大胆なスケールで描いた新刊小説『百日と無限の夜』。その著者である谷崎由依さんと、著書に『マザリング 性別を超えて〈他者〉をケアする』などがある中村佑子さんは、ともに、女性の生をめぐる言葉にしがたい事柄をなんとか言葉にしようと模索されてきました。お二人は今回が初対面ながら、これまでずっとお互いの著作を読んで響き合うものを感じてこられたそう。産むとは、母とは、一体どういうことなのか。ご自身の体験も織り交ぜながら、今言葉になることを語っていただきました。

構成/編集部 撮影/神ノ川智早

本音あふれる意欲作

谷崎 『百日と無限の夜』は、私自身が切迫早産で入院し出産した経験をもとに書いた小説なのですが、まさにその三ヵ月にわたる入院中に『すばる』で連載されていた『マザリング』を拝読したんです。入院中は自分でも驚くくらい全然本が読めない、頭が働かなくて、どんな言葉もあまり自分事として入ってこないような感じだったのですが、この中村さんの作品は読めました。私が求めている言葉はここにあったんだ、と救われたように感じて。この対談にもあらためて読み返しながら来たのですが、もう何度目かなのに泣いてしまう箇所がありました。今日はご一緒できて感激です。

中村 そんな、うれしいです。私も谷崎さんの作品を以前から追いかけているのですが、『百日と無限の夜』もとても面白かったです。切迫早産の詳細についての描写はドキュメントとしてひりひりするリアリティーがあるし、お腹に子を持つ主人公が自分の胎内巡りをするかのような展開には読み手もろともその旅に道連れにされるような臨場感がありました。その二つの場面、つまりものすごくリアリスティックな病室に居ると思ったら、次の瞬間には幻想的な異世界に引きずり込まれるというのを、時間の流れすらも超えて何度も往還するのが本作の魅力のひとつですね。

谷崎 ありがとうございます。入院中はかろうじて自由になる片手を使ってiPhoneで日記を書いていたので、病院の場面はそれをベースに作りました。あと、当時は絶対安静でひたすら寝ていることしかできなかったので、ものすごくたくさん夢を見ていたということもあります。体が縛り付けられている間に意識がいろんなところに行く感じ、それをフィクション的なものを入れることで出したかったのかもしれません。

中村 この書きぶりというか、構成も谷崎さんの新境地ですよね。最初はすごくエッセイ的な流れでスタートするんだけれども、そのうち異界の生物たちが出てきて小説的になる。と思ったら、今度はその文章にくっ付いた括弧のなかで、谷崎さん自身かあるいは男性優位社会の外にオミットされた女性たちの本音みたいなものが、ぶわぁっとぶっちゃけた語り口で連なっていく。もしかしたら普通小説家が原稿には書かないようなSNS的な言葉が沢山出てきますよね。そこに、私たちがこれまで携えてきた言葉では表せないことを何とか言葉にしようとする新しい語り口の発明を見ました。エッセイ、小説、SNS的な呟きという全体が非常にシームレスで、チャレンジングな手触りでした。

谷崎 出産直後はどうしても完全にフィクションだけのものが書けなかったんです。物語が赤ん坊と自分のいる繭の中でしか育たないというか、どうしても子どもとの物語が強烈過ぎて他のものは出せない、みたいな中で書き始めました。でも事実の記録だけではなくて実感を書いていこうとしたときに、私にとってはそれはやはり、小説の言葉とならざるを得ませんでした。それでエッセイと小説の垣根を反復するような構造になったんだと思います。

中村 私もドキュメンタリーとフィクションの境界を越えることに挑んできましたが難しい部分もありますよね。括弧内での自己言及的な部分についてはどうですか?

谷崎 誰も自分の言葉を聞いてくれなくて、まるで括弧内に存在しているかのような感覚でいた時期が長かったんです。高校までは下手に本音を話すと、まわりとずれているので気味悪がられるし、逆に大学時代は話そうとしても、それまで話す訓練をしてきていないので、周囲の賢くて口の達者な学生たちには侮られるようで、話せませんでした。誰も私の言葉など聞きたくないし、聞かないだろうなと。小説家として扱ってもらえるようになってからは、皆が私の言葉を聞いてくれる、読んでくれるようになり、うれしかったのですが、子どもを産んだときにまた自分が括弧内に入ったなと感じまして。それまでとはちょっと違う意味合いでだとは思うんですけど。でも、だからこそ今括弧内にいる私は、逆に気楽に好き放題喋ってみようという試みですね。

中村 はっちゃけた谷崎さん、すごく良かったです。ここには私たちの実感がある。それから一方で、主人公と鏡合わせのように現れる班女という女性がいました。世阿弥による同名のお能「班女」から取られたと思いますが、能は「物狂い」の女性を四番目物として据えて、一大ジャンルと捉えていますよね。それはすごいことだなと思っていて、実は私自身、岩波書店『図書』での「女が狂うとき」という連載で、能における狂女についても扱う予定で、非常に切迫感をもって読みました。彼女を今回の小説に取り入れるアイデアはどのようにして生まれてきたのでしょう?

谷崎 十年以上前のことなのですが、「さかなの娘」という小説で初めて若狭地方を書いたとき、能を観なければと思いました。というのも網野善彦の論文を読んだらその地域の鋳物師たちが能役者でもあったと書かれていたので、中世の大衆芸能だったころの能ってどんな感じだったのかなと気になったんです。それで京都の観世会館に行ったら、たまたまかかっていたのが「隅田川」で、川べりで笹を持って舞う狂女が強く印象に残りました。以来ずっと彼女の姿がイメージとしてあって、川を見ると彼女が浮かぶようになり、これはいつか何かに書くのだろうなと思っていたら今作で出てきました。ただ「隅田川」の物狂いには名前がなくて不便なので、設定などから同一人物とされている、別の謡曲「班女」のシテの名前を使わせてもらいました。

中村 川というのは日本ではこの世とあの世の境界であり、接続地点なんですよね。中世以来、日本人は川辺で死者を焼いたり弔ったりして、辺境の民が川辺に集まり、やがてそこで芸能も生まれていく。今回この対談のために『河原にできた中世の町―へんれきする人びとの集まるところ―』(網野善彦 著、司修 絵、岩波書店)を持ってきたのですが、川辺には鬼もくれば妖怪も現れる。まさに今回の谷崎さんの世界です。そして小説のなかで班女が現れる病院というところもまた生死をめぐる場所ですね。この小説は胎内巡りであり、あの世とこの世の境目をさすらう物語なので、主人公が自分を見つめるときに班女が現れるという設定がとても効果的でした。

谷崎 この絵本、すごいですね! 私が見たいと思い続けた風景が描かれています。

班女については、半分あの世の存在である女が、ファウストにとってのメフィストフェレスみたいに、寝たきりの「わたし」の魂だけをあちこち案内してくれたら面白いかなと。それも敵なのかバディなのかわからない距離感でかかわってくる。ひとりで壁打ちみたいにああだこうだと考えることも、いつの間にか独白で終わるのではなく、彼女との対話になってゆきました。

妊娠・出産の異界性

中村 谷崎さんは福井県のご出身ということで、作中には思い出を織り交ぜながら若狭湾の景色が描かれていますね。

谷崎 住んでいたのは福井市内で嶺北なので、嶺南の若狭地方とは距離もあります。近世以前の行政区分では別の国で、地元というのは僭越なような、申し訳ない感じもあるのですが、その微妙な距離感が憧れのようなものにも繫がっていて、これまでも何度か作品のモチーフにさせてもらってきました。若狭湾は海水浴の帰りに寄ったことがあり、それが信じられないくらいきれいな海で。そのとき見たのは産小屋のある浜そのものではないのですが、砂浜のきれいな地方だという印象はあります。産小屋の床には清浄な砂を敷く必要があって、日本で一番最近まで使われていた産小屋は若狭湾沿いにあるそうです。

中村 先日ちょうどその若狭湾の産小屋について『若狭湾沿岸の産小屋資料集成』(若狭路文化研究会 げんでんふれあい福井財団 山本編集室)所収の「産小屋の習俗と『ウブスナ』の発見」(仮題)金田久璋著という論文を読む機会があったんです。前述の『図書』での連載で産小屋のことを書いたら、それを読んだ方がお送りくださって。そこに高取正男著『神道の成立』(平凡社選書)を引きながらこんなことが書いてありました。産小屋はあの世とこの世の接する場所であり、さらに特筆すべき点として、あの世のほうがこの世に突出する瞬間であり、この世のなかでありながらあの世の露頭をみる場所であると。つまり、一般に死や解脱というのはこの世からあの世へと向かう志向性なのだけれども、出産は逆。胎児とともにあの世が私の子宮から露出し、露頭する、死の影が一緒にせり出てくる。このイメージは、私自身が産んだときの感覚にすごく近いです。

谷崎 あの世がせり出してくるというのは私もよくわかります。まさに風穴が開くという感じ。そう考えると胎児、新生児というのはまだ半分あの世にいるというか、やっぱりまだ完全に人間ではない何かなんですよね。

中村 そう、胎児はまだあちら側にいる不安定な覚束ない存在。だから妊娠・出産は異界との接続体験なんですよね。現代の文明化された社会の中では、直接的に死に触れることってすごく少ないですよね。かつてはイニシエーション=通過儀礼というものがあって、成人とみなされた人間は親や組織に守られずに祖先の霊やら神的なものに一人で直接的に触れるという儀式が存在していましたが、そういうものを一切失くした現代人にとっては妊娠・出産はイニシエーションのようなものだと思ったんです。こんなにもプリミティブに生死の入り乱れる体験というのは衝撃的で、まるで神話の世界に入り込んだみたいだと圧倒されました。

谷崎 私は、切迫早産になって子どもが一〇〇パーセント生きて生まれるかわからないと言われたときに、ああここは、私の子宮の中は、まだこの世じゃないんだとすごくリアルに感じられるようになりました。赤ん坊はたしかにここにいるけれどもそこは異界で、すごく近いのにすごく遠いという、二つの相反することが同時に起きているのがとてもふしぎでした。

中村 自分の体のなかに圧倒的な他者であり外部性であるものを有する状態って距離的な感覚が麻痺しますよね。虚無的な宇宙空間のよう、とでも言えばいいのか。

谷崎 あとは以前に、私と全く同じ切迫早産の状況で入院して、でもその方の場合は入院三日目にもう生まれてしまったという話を聞いたことがあって。でもその方と三ヵ月持ちこたえた私とで一体何が違っていたのかなんて、何一つ説明が付かないんです。確かに私は頑張ったけど、それは多分結果とはあまり関係ない。出産の現場って嵐が吹き荒れているようなもので、その強風のなかで命は、両極端に揺れている。ここまで医療が発達していても、どう転ぶかは予測も説明も付かない領域で。そして無事に生まれてきた後だって、SIDS(乳幼児突然死症候群)とかで理由もなく死んでしまうことがある。こんなにも存在そのものが不確実なものにこれまで自分は触れたことがなく、しかも、こんなに不確実なものが今の自分にとっては何よりも大事なんだという、その両方に驚きがありました。

中村 そして子どもの存在が不確実な期間って、母である自分もまた不確実なものになりますよね。

私は子どもが新生児期の間、しばらく失語症のような状態になったんです。急に何もかもがそれまで自分が携えていた言語では説明できなくなってしまった感じというか。それを詩人で作家の森崎和江は「わたし」という一人称単数から妊娠した自分がこぼれ落ちると書き、妊婦の私を表す言葉がどこにもない、その孤独は百年二百年の孤独ではないと言うのですが、まさに私の失語症的状態も、これまでと同じ言語は使えないという感覚でした。

谷崎 まさにそうでした。子どもは何もしゃべれないし、私はどうしてか全然言葉が出てこなくなってしまっていて。ずっとよくわからない世界をぐるぐるしているような感じでした。でも、ふしぎと子どもとの意思疎通で困ったことは一度もなかったんですよね。まるで二人で一体でそれこそ神話の世界にいるようだった。その状態が分かたれて再び現実に帰ってきたと感じたのが、子どもが乳離れしたときと言葉を覚えたときでした。今や五歳半にもなりすっかりよくしゃべるんですけど、むしろ色々と意思疎通できないことが増えたし、私自身もあれをやらなきゃこれをやらなきゃと自分のことにも目がいくようになりました。

中村 神話の側にいた子どもが人間になるにつれ、母もまたせり出していたあの世から切り離されて閉鎖的な自分に戻っていくということなのでしょうね。それがすごく寂しかったことを思い出しました。

原発とお水送りの力学

谷崎 若狭湾には産小屋のほかにも点在しているものがあって、それが原発なんです。原発銀座と名指される通り、たくさん建っていまして、見渡すと産小屋があり、原発があり、そしてそれらを抱く美しい海、というちょっとふしぎな構図になっているんですよね。

中村 ひとの命を産み出す現場である産小屋のとなりに、エネルギーを生み出す原発があるという。若狭湾における誕生の混み合いっぷりみたいなものを今作であらためて認識し、非常に面白く思いました。

原発については、3.11直後に中沢新一さんが『すばる』で興味深い議論(『日本の大転換』集英社新書)をされていたのを思い出します。簡単に言うと、人間をふくめ地球上の生きものたちはみんな、光合成にしろ火を起こすにせよ、太陽光という圧倒的なエネルギーを借りて生きてきた。とくべつ人間は石油の採掘にせよ火力発電にせよ、太陽光の時間的蓄積であったり堆積物の利用という、いずれも何らかの媒介を通して太陽エネルギーを使っていた。ところが原発というのは人が太陽の原理を盗み出して作った、何かの介在なくして太陽エネルギーを無媒介に生み出せる装置である。ゆえに原発銀座とはすなわち、小さな太陽がたくさんあることなのだ、と。出産もまた無媒介に生み出す行為で、あちら側のエネルギーに触れる経験である。原発は核分裂を起こし続けなければならないし、妊娠は絶えざる細胞分裂である。谷崎さんが掬い取られた産小屋と原発の重なりって、まさにこのことなんじゃないでしょうか。

谷崎 なるほど。すごく腑に落ちるし、小さな太陽がたくさんあるってイメージがすごいです。原発って、錬金術に似ているなあと感じます。私はシオニズムには反対ですが、ハシディズムにはずっと興味があって。錬金術師たちの、人間を作るというゴーレム神話にも興味があります。一種の禁じられた技というか、神の模倣でもあるけれど、それは確かに女性のリプロダクトの模倣でもある。

中村 あとはもう一つ、若狭の神宮寺で行われる、お水送りについても取り上げられていますよね。若狭井という井戸から神聖なお水を汲み上げて東大寺へ送る儀式で、千年以上前に東大寺の盧舎那仏を製作したときの水銀運搬の再現と書かれていますが、これ実際にご覧になられたんですよね?

谷崎 そうなんです。お水送りを見に行ったのは、やっぱり先述の「さかなの娘」を書いていたときでした。その取材で若狭にはすでに何度か行っていたんですが、あるとき朝起きて急に、お水送りというものを必ず見なくちゃという思いが生まれ、ばばっと見に行きました。ここには、そのときに感じたことを書き入れています。

中村 急に思い立って行かれたんですか、それはちょっと意外の感があります。もしかして谷崎さんは結構直感的な方なんでしょうか。いつも綿密なリサーチと精緻な文章で時代を切り取った作品を書かれているから、勝手に研究者的なところがあるんじゃないか、直感的なことはしないとイメージしている節がありました。

谷崎 たしかに調べるのは好きなのですが、途中で妄想に入っていってしまうので、あまり研究には向かない気がします……。お水送りについての考察も、本当に学術的な裏付けのない想像なので、研究者の方からすれば何を言っているんだと思われてしまうかもしれません。でもやっぱり、人が読経をし、舞い、見つめるうちに、神宮寺の真っ暗な内陣から突然大きな火が生まれてくるというのは、言われているもの以上の何かを表しているんじゃないか。つまり内陣を子宮と見立てて、出産の再演をしているように感じたんですね。そして、それは人間、というか男性が、女性の子宮からではなく自らの手で生命を作り出したいという欲望に紐づいている……と頭の中の回路がばーっとつながっていきました。

中村 すごくわかります。私はこの部分がすごく印象的で頷けるところで、というのもここから派生して世界中のイニシエーションのことが想起されたんです。

たとえば出羽三山の修験道。ここではかつて女人禁制の男性結社が山伏衣装を纏い、ある意味山を母体と見立てながら彷徨うことで死の世界を感じながら、生きて帰ってくる。とくに湯殿山は一切口外禁止なのでうまく言えませんが、男性性と女性性を象徴する山を巡る「生まれかわりの旅」とも呼ばれていて、まさしく妊娠・出産の再演だと思いました。

それから私、以前にアメリカインディアンのホピ族の儀式を見学したことがあるのですが、そこでは半地下にある祠みたいな薄暗い空間に七、八人の男性だけが入ってずっとたばこみたいな煙を吸うんです。たぶんあの煙には少し幻覚作用があって、あれは越境行為でありあの世とこの世の接続で、そのうちに彼らは突然スイッチングしてみんなで踊り出す。それがホピのカチーナという精霊の踊りなんですが、あれはたぶん地下に存在するあちら側の世界からこの世に生誕することを象徴している。つまりこの儀式もまた出生の模倣であるように感じ取れたんですよね。その他にも、長野の善光寺で真っ暗な地下をくぐって御本尊との「縁」を探して進むお戒壇巡りもまた、生まれ変わりのための胎内巡りだと言われていることとか、あれこれと連想が広がりまして。同様に、やっぱりお水送りにも男性的な組織や社会がもつ性質なり欲望が潜められていると思います。

谷崎 言ったらフロイトの逆ですかね。ファルスがあって羨ましいじゃなくて、子宮があって羨ましいみたいな。

中村 そうそう。初めて高校でフロイトの考えに触れて「女の人たちはファルスに羨望のまなざしを持っている」と読んだときの圧倒的違和感を思い出します。えっ、うそでしょと(笑)。私はそんな羨望をこれまでもこれからも感じる兆しがなかったから、それを精神医学の礎とするのはさすがにちょっと違うんじゃないかと目を疑いました。

谷崎 子宮への羨望を否認するために、そんな理論を考え出したのかなと勘ぐってしまうくらいです。それにしても修験道をやったことがないので無責任なことも言えないですが、身重の身体との付き合いとか新生児期の深夜の授乳とか、こっちのほうが過酷なのでは……とも感じます。歴史的に考えて女性はこれだけ出産で苦労しているんだから、すでに修験道をしているようなものかもしれません。

中村 まったくです。いずれにしても近代の男性優位社会は、太陽や女性が行っている生み出すという大きな営みを自分たちで再現したい、手のうちに収めたいという欲望を潜ませていた。そのことが原発とお水送りというモチーフにつながって表れていると思いました。

谷崎 そして、とくにお水送りについては、もっと清浄な方法で命を生み出したいという気持ちも表れているんじゃないかなと思ったり。古くから月経や出産やそれにともなう出血は、不浄のものとして忌避されてきたのですよね。月経小屋、産小屋という施設には、体調の優れない女性たちを家事労働から切り離し安静にさせる一面もあったそうですが、一方では穢れた体を隔離するという目的があった。そうやって女性の生理的な部分が穢れとして扱われてきたことには憤りも感じていたのですが、ただ私自身がチョウバエと戦っているなかで生殖と不浄さの関連について考えたこともありまして……。

中村 そうだ、チョウバエ! あの大量の♡ですね。♡が何かということについては、ぜひ本文で直接読んでほしいので詳細は語りませんが、あそこは表現として新しくて面白くて気持ち悪くて最高でした(笑)。

谷崎 それはうれしいのですけど、実態は本当に最悪でした。この箇所を書いていたときはリフォームのため仮住まいをしていたのですが、そこにこの虫が出まして。小さい子もいるわけだから衛生的にもなんとか殲滅したいと躍起になっていました。でもふと、チョウバエが殖えるということもまた命の誕生だよなと思い至ったんです。誕生は誕生なのに、どうしてこんなに不浄だと感じてしまうのだろう、もしかして、これはこの作品で考えるべきことそのものじゃないかと思い、元々は組み込むつもりなんかなかったのですが書き入れることにしました。今はもうリフォーム済みの自宅に戻ったので、虫が出ることもなくてひと安心です。

中村 大変でしたね、解放されてよかった。しかし、なんでしょう。もしかしたら私たちには生殖、あるいはそれがもっと膨大な数行われる増殖というイメージに対する恐怖があるのかな。そういえば、宮﨑駿監督の映画『君たちはどう生きるか』はまさに産小屋的な塔の内部での物語だったと思うのですが、そこでも増殖が、繰り返し鳥のモチーフを使って描かれていて、明らかに不気味なものとして映っているんですよね。そのあたりをあわせて考えると、私たちのなかにあるコントロールを超えて延々と殖え広がっていくものへの忌避感が窺える気がします。それが、増えていくチョウバエの故郷やかつての女性たちに向けられていた穢れの意識につながっているのかもしれません。

谷崎 なるほどです。確かに手に負えない感じ、得体の知れない感じはあります。

産むを語る難しさ

中村 出産や母について語るのってすごく難しい。安易に母を名乗れば母性主義神話に加担させられてしまうし、シスターフッドという連帯の形に産む産まないの断絶を持ち込むなと批判されることもある。ポジション・トークのように聞こえてしまって誰かを傷つける恐れだってある。そういう状況のなかで、そもそも母という体験の凄まじさを主体的に語る言葉が社会の側に不足しているなと感じます。その点、本作で谷崎さんは、ご自身の身体性や内在性にもとづきながら、出産の異界性をダイレクトに言葉にして照らしてくださいましたよね。

谷崎 振り返ってみれば、産むことや母になることは、自分がこれまで無意識的にもテーマとしてきたことでした。以前書いた『藁の王』という小説の結末に、ずっと文章を書き続けてきた女の子が妊娠するというエピソードを置きました。そしたら、それを読んだ批評家や編集者の皆さんが口を揃えて「この子は書くことを捨てて、その代わりに出産を取ったんですね」とおっしゃった。私の力量不足だったとは思うんですけど、その読まれ方は意図とはまったく逆で、本当はその産むという経験をこそ、言葉にしてこちらに持ち帰りたいと彼女は望んでいたんです。まさに中村さんが『マザリング』で「哲学者たちは『他者』『語り得ぬもの』『物自体』……つねに理性や言語の果ての参照点を、さまざまな形で逆説的に指し示すが、捉えられないとされているXがこの私の身体の中にはある、確かにあるんだ、と言いたかった」と書かれていましたが、言葉が消失していくその地点をこそ言葉は見据えようとしてきたのではないでしょうか。デビュー作『舞い落ちる村』で「言葉のない国に、わたしは行く」という一文を結末としたのですが、そうやって私はずっと「向こう側」に行ってみたかったんですね。それを今作で、多少なりとも言葉にして見せることができていたらと思います。

中村 すごくよく見せてくださったと思います。班女や猿といった異界の生きものたちがたくさん登場したり、深い海や暗闇や檜の舞台が突然現れたりするのも、腹の内から覗く語りがたい世界をなんとか表現するためなのだろうなぁと納得感がありました。

谷崎 そう読んでいただけたのならうれしいです。生まれたときと死ぬときに、人間は完全に社会性を失った状態になりますよね。言語以前から始まり言語以前に戻るという、それがやっぱりあの世的という気がして、今回はその領域を母の目線からなんとか言葉にしてみました。ただ、先ほど母性主義神話という言葉をあげてくださいましたが、こうして実際に自分が母を経験したり書いたりしていると、あらためて母や母性というのは社会のなかでひどく美化され、利用され、搾取されていることに気づきます。母性ってもっと苛烈で激しいものなんじゃないんでしょうか。少なくとも私にとってはそうです。

中村 そう、結局母ってずっと利用されてきているんですよね。産めよ増やせよから始まって、戦争が起きれば今度は息子を戦力として差し出せと言われて。そのときに既存の母性主義、母概念に乗っかっていると、女性もまた内的にその圧力を強化してしまうことになる。いや、それは違うぞと。母が体験することは、そんな喜び勇んで豊かな包容力を持てるとか、盤石で超越的な存在になれるとかではなく、子どもとともにもっと脆弱で不安定でゆらゆらする状態に戻るということなんじゃないのか。存在論的不安のなかに置かれることなんじゃないかと言いたい。

谷崎 わかります。強く見えるのだとしたら、それは子どもを守ろうとしているだけでしょう。子どもの命を守るのにかけてだけは自他の命を顧みない獰猛さを覚えますし、子どもを奪われるのではという不安もひどくて、正気ではない感じでした。だからこそこれを、母性という花柄の包装紙みたいな言葉でくくって操ろうとするものには抗いたいです。

中村 母という既成の社会通念から全力で逃げ出したいですよね。ただ逃げ出しつつも、同時に犠牲を伴うケアの喜びのことは危険を承知で語っていきたいとも思うんです。むろん、母になれば自動的に子どもへの愛が育まれて、自らを犠牲にすることを厭わずいくらでも尽くせるようになるし、そうするのがいいのだというのは馬鹿げた神話です。でも一方で、子どもや弱い立場にある他者に対して自分を開いて尽くすことは実はすごく豊かで大切な営みだと思います。それは弱さへの感度をいつでも持ち続けるということともイコールです。身体が労働市場に適さないとか精神的にタフじゃない弱さって、たまたま今この時代だから弱いことにさせられているだけで、他の背景や時代だったら尊ばれるものだったかもしれない。そういう力に触れることは、世界を新しく切り開く契機にもなり得ると思っています。

谷崎 弱いもののなかにこそ困難を反転させる強い力があるんじゃないかということは私もずっと感じています。言葉にならなさに注目したいというのも同じ理由だろうなと。言語とは規範であり、強さなので。初めて書いた長編小説『囚われの島』では、俊徳丸伝説ならびに「弱法師」をモチーフにしたのですが、家を追い出され、何もかもを失い、病気で目も見えなくなった俊徳丸からこそ何かひっくり返しの力のようなものを感じられました。

中村 現代の個人主義は元気でいられる数十年のことしか見ていないけれども、私たちにはそもそも弱さが織り込まれている。誰だっておむつを穿いて始まって、最期はまたおむつを誰かに穿かせてもらって、みんな必ず誰かのお世話になって死ぬ。私たちは元より、ケアしケアされるべき存在なんです。先日、喫茶店に絵本の『あんぱんまん』の初版本が置いてあって、その後書きにやなせさんが、ほんとうの正義というものは捨身、献身の心なくしては行なえないから、かならず自分も傷つくのだ。だからあんぱんまんはやけこげたマントを着て自分を食べさせるのだ、と書かれていました。

谷崎 正義は傷つくものだという言葉に、含蓄がありますね。アンパンマン、アニメ版だとマントがやけているとかそういう設定まではわかりづらいのですけど、本当は深いアンチヒーローの物語なんですよね。私の夫がどういうわけかアンパンマンを毛嫌いしていた時期があって、それで育児に支障が生じていることをSNSで愚痴ったら、批評家の岡和田晃さんがアンパンマンの原型が初めて出てくる『十二の真珠』という短編集のことを教えてくれました。そこに描かれていたのは、強くもかっこよくもまったくない、ヒーローたちからのけ者にされるアンパンマンの姿で印象深かったです。

中村 自分を削って与えることで誰かが元気になって、削れた自分はまたパンを焼いてもらって、誰かに膨らましてもらってという救い合いの循環。それが大事で必要なんだというメッセージが素直に届いている。

谷崎 乳児期を抜け出るくらいの年齢の子どもが、異様なくらいアンパンマン大好きなのは、そうしたことを本能的に察知するからなのかもしれないですね。

中村 みんな潜在的には分かっているんだと思います。でも残念ながら、それを押し殺すような声が強い。弱い人のことは排除したり無視してしまい、利己的に振る舞えばいいという社会、とくに新自由主義のなかで経済原理が優位の世界においては加速度的にそうなっていると思います。だからやっぱり語らなきゃいけない。誰かにケアの役割を押し付けることは当然暴力だけれども、本来ケアの行為それ自体には喜びがあるはずだということを。簡単ではないけど、どうにかして悪用されない言葉を探しながら、他者に自己を開く喜びも伝えていけたら良いなと思います。

谷崎 同感です。母やケアというものにまとわりついているあれこれを一枚一枚ひっぺがしながら、この体験のつらさも素晴らしさも奇怪さも、すべてを言葉にしてみたいと願います。

私たちのリプロダクティブ・ヘルス

谷崎 私はいざ妊娠しようと決めるまでは、自分は産まないかもしれないという気持ちで生きる時間が長かったんです。結婚とちょうど同じタイミングでデビューが決まり、それからずっと必死に小説を書いていたので、自分のことに精一杯なまま気づけばどんどん時間が過ぎていきました。

中村 その一方で、そういえば自分は子どもを産みたいなって少女の頃から思っていたと回想する場面も出てきました。

谷崎 矛盾するようなのですが、あれもまた私の実体験に根差しています。実は幼い頃から、私の母の子育て、つまり私の育成は、あまり上手くいっていないんじゃないかと思っていた節があり、だから自分が子どもを産んで子育てをやり直すんだ、と思っていました。子どもって謎の全能感があるので、何もできないくせに、自分のほうがよくできると思いがちですよね。産まないかもと思っていた十数年の間はそんなふうに考えていたこと自体すっかり忘れていたんですが。

中村 子どもながらにして自分がもっと上手いこと産み育てたいとは面白い発想です。私がいま書いている集英社新書プラスの連載「なぜこの世界で子どもを持つのか 希望の行方」では反出生主義を支持する方のことをとりあげているのですが、彼らの話を聞いていると、親子関係に傷や呪いを抱えていて、自分が子どもを持ってその関係性を再生産してしまうのが怖いし重荷だと感じていらっしゃる。かつての谷崎さんとは逆の発想ですよね。

谷崎 今考えれば当時の気持ちは、お人形に優しくしてあげたいっていうのと変わりなくて無責任もいいところです。大人になってから熟慮のうえで産まないと決めた方々は、今この時代に子どもを生きさせることに対する責任を真剣に捉えておられるのだろうと思います。実際、これだけ気候が変動していたら、ひとつの種として絶滅に向かっていくのが自然なような気もするくらいで、その意味では産まない決断は頷けることにも思えます。

ただ勤め先の大学で若い方と接していると、もっと個人の実感としてのしんどさというか生きる意味の見出せなさを感じ取る瞬間があって。私自身生きるのが楽な人間では全然ないので、その感覚に共鳴を起こし、引きずられるところもあります。でも、私の場合はですが、赤ん坊が自分の方を見てうれしそうに笑ったときに「私生きてていいのかな」って初めて思えました。小さいものに初めて自分の生を全肯定してもらえた感覚があったんです。そう思うかどうかには個人差もあるだろうし、だから産んだ方がいいとか、そういうふうに繫げる気はまったくないのですが。

中村 わかります。子どもは笑って泣いて全身で私を求める。自分が必要とされているというその紐帯の強さは並々ならないです。そのことがある意味、呪っていた自分の生を反転させる可能性もあるよということは私も伝えたいです。あと同時に、子育てをしていると自分がかつてしてもらいたかったけれど果たされなかったことをしてあげたくなりますよね。もちろん、そうした方が子どもにとっていいだろうと思うからだけど、でもやっぱりそうすることで自分自身の子ども時代も癒えるという面がありますね。

谷崎 自分のために産んでいるんだなとは思います。それがいいのか悪いのかは置いておいて。一方で私は子どもというのが、抽象的な意味でですが、あらかじめ失われている存在のような感覚がどこかにあることも否めなくて。いま子どもがいて、その子はとても愛しいけれど、子どもがいて幸せ、とは言い切ってしまえないところがあります。それは先ほど中村さんがおっしゃった、子どもとの未分化な状態がなくなっていくということや、第一次、第二次反抗期への予感のようなものでもあるのかもしれないですけど、一方で子どもを産んだことの負い目、それこそある種の無責任さへの自責とも繫がります。だからこそ作中の「わたし」は班女に魅入られるのだろうし、班女との境目をなくしていく。産むことになった自分だけでなく、現実的に産まなかったかもしれない自分や、漠然と産みたいと思っていた幼い日の自分、あるいは子どもを失うことになるかもしれなかった自分が、そうした思いのなかで繫がっていく。様々な女たちと自分が交錯するような、そんな感覚を書けていればいいなと思います。

中村 本当にこの小説に書かれてあるのは女性のリプロダクティブ・ヘルスの全てでした。女の人にとって、産むか産まないかとか、私の人生のそばに子どもはいるんだろうか、いないんだろうかというのは、大人になったときだけじゃなく子どもの頃から折に触れて色んな場面で想像するし、させられる。もしかしたらそれは死ぬまで続く。そうやって延々と広がり重なるレイヤーがひっちゃかめっちゃかな宝箱のように開かれていて、ああこの混沌こそが産む産まないという身体のぎりぎりのリアリティーなんだと。そういう印象が読み進めるにつれてどんどん深まりました。女性の混沌とした身体をわし摑みにした本作を読めて、私自身さまざまな連想が広がりました。ありがとうございました。

谷崎 こちらこそ、ありがとうございました。

(2025.8.6 神保町にて)

プロフィール

-

谷崎 由依 (たにざき・ゆい)

1978年福井県生まれ。作家、近畿大学文芸学部准教授。2007年「舞い落ちる村」で第104回文學界新人賞、19年『鏡のなかのアジア』で第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞、25年『百日と無限の夜』で第42回織田作之助賞を受賞。小説のほか、英語圏の小説の翻訳を手がけている。著書に『舞い落ちる村』、『囚われの島』、『藁の王』、訳書に、ジェニファー・イーガン『ならずものがやってくる』、コルソン・ホワイトヘッド『地下鉄道』など。

-

中村 佑子 (なかむら・ゆうこ)

1977年東京都生まれ。作家、映像作家。著書に『マザリング 性別を超えて〈他者〉をケアする』『わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅』、映像作品に『はじまりの記憶 杉本博司』『あえかなる部屋 内藤礼と、光たち』などがある。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日江國香織「ただのノスタルジーではない、今を生きるはみ出し者たちの物語」

かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族を描いた今作。実際に存在した建物と、“ムーミン谷”とは?

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日平石さなぎ「“美しい負けざま”を描きたい」

小説すばる新人賞受賞作が抄録掲載から話題となっている著者の平石さなぎさんに、作品に込めた思いとここに至る道のりを聞きました

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日ギアをあげて、風を鳴らして

平石さなぎ

【第38回小説すばる新人賞受賞作】小学四年生の吉沢癒知は、宗教団体「荻堂創流会」の中で創父の生まれ変わりとして信徒から崇拝されており…。

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日外の世界の話を聞かせて

江国香織

時間と場所を超えて重なり、織り上げられてゆく人の生に静かに耳を傾ける、珠玉の群像劇。

-

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日辻村深月×平石さなぎ「人の心を打つメソッドはない」

小説すばる新人賞受賞者平石さんと、その筆力を高く評価された選考委員の辻村深月さんに、受賞作とその執筆の背景について語っていただきました。

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。