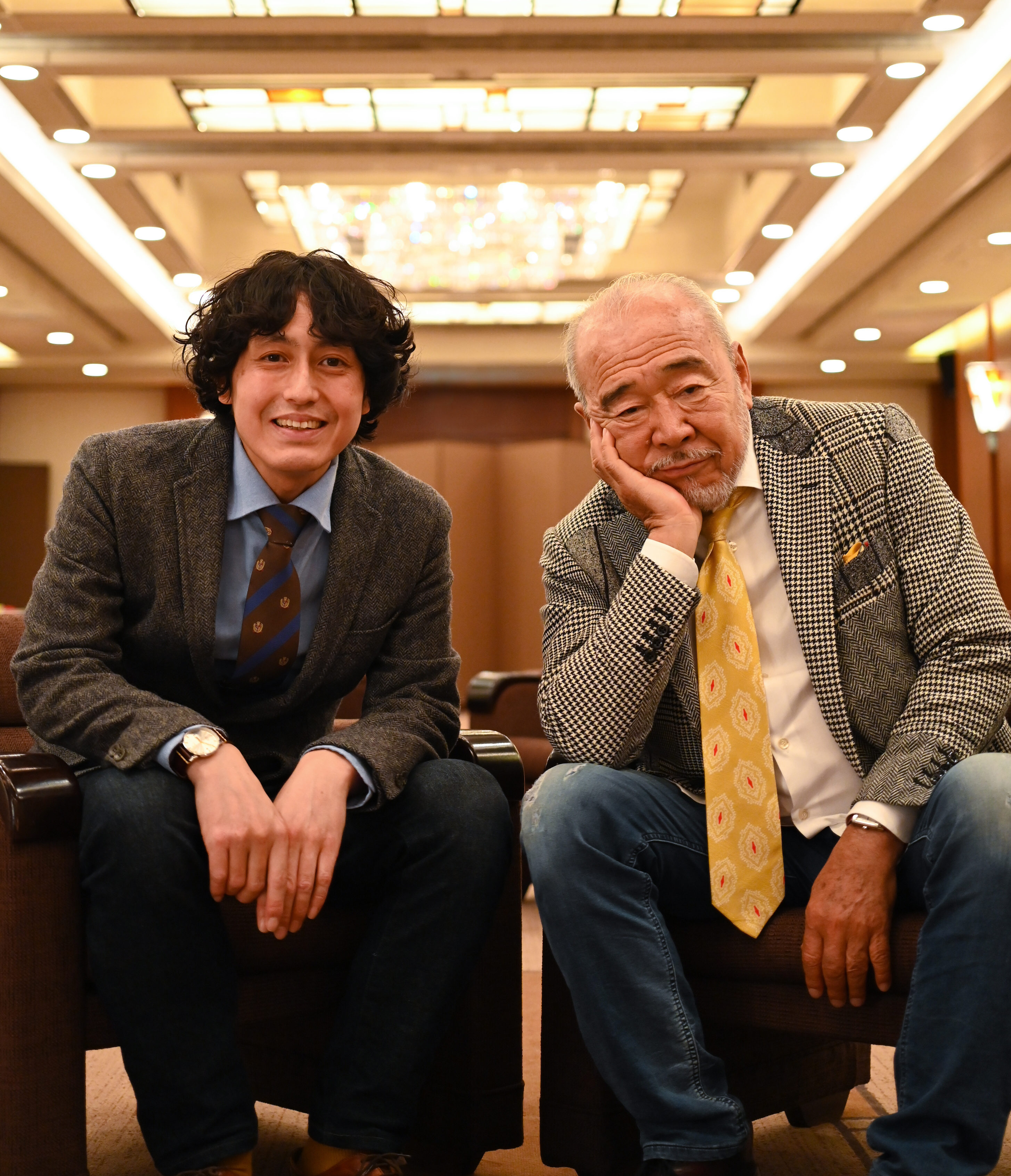

「森羅記」連載スタート記念対談 北方謙三×EXILE TAKAHIRO「手書きから伝わる表現の息遣い」

いよいよスタートした北方謙三さんの新たな歴史巨編「森羅記」。

その“顔”となる題字を手掛けてくださったEXILE TAKAHIROさんは、ヴォーカリストとして力強さと繊細さを兼ね備えた歌声でファンを魅了する一方、実は書道の有段者でもあり、個展を開くなどの腕前をお持ちです。

今回は、原稿用紙に万年筆という執筆スタイルを貫き続ける北方さんと、「書」の分野でも活躍の場を広げるEXILE TAKAHIROさんのお二人に、手書きの魅力や表現者としてのあり方について熱く語り合っていただきました。

構成/タカザワケンジ 撮影/藤澤由加

筆と紙の間にある「自己表現」

――お二人がお会いになるのは今回が初めてだそうですね。

TAKAHIRO はい、初めてです。今日はよろしくお願いします。

北方 こちらこそ。でも初めての気がしないな。僕はEXILEの人たちと気が合うみたいで、お友達がたくさんいるんです。MATSUさんがそうだし、AKIRAさんとは一緒に仕事したりしているし。橘ケンチさんとは食事をご一緒したりもしますよ。

そして、このたびは「森羅記」の題字を書いていただきありがとうございます。

TAKAHIRO こちらこそこんな光栄な機会をありがとうございます。北方先生の原稿を拝読して、インスピレーションで書かせていただきました。

――TAKAHIROさん、北方さんの生原稿をご覧になりますか?

TAKAHIRO ぜひ!

北方 勘弁してよ(苦笑)。

TAKAHIRO うわ、すごい。こういう字をお書きになるんですね。

北方 「楊令伝」や「岳飛伝」の題字を書いてくれた武田双雲に言われましたよ。「子どもが書いたみたいな字だ」って。褒め言葉なのかもしれないけど。双雲も面白いですよ。準備体操して、ほうきみたいな筆で、暴れながら書くからね。

TAKAHIRO 武田双雲さんは僕の憧れ、大好きな書家です。最初に好きになった書家さんかもしれません。その双雲さんの後に題字を書かせていただくなんて恐れ多くて。

北方 書も自己表現。TAKAHIROさんもちゃんと表現されていますよ。

TAKAHIRO 本当ですか。たしかに書を書くことは、自分の内面を全部さらけ出すことかもしれません。

北方 僕にはこんな立派な書は書けないですけど、原稿を書きながら、いつも「筆と紙の間に何があるだろう」って考えてる。そこにあるものこそ自己表現なんじゃないかと。

TAKAHIRO 小説も書も筆と紙。使う道具は同じですね。

北方 私が書いた字は私の自己表現だから、子どもみたいな字になるんだろうな。TAKAHIROさんの書道歴は長いんですか。

TAKAHIRO 子どもの頃から習っていました。小学一、二年生の頃から中学生ぐらいまでですね。それも字がうまくなりたいというよりも、おもちゃを集めるみたいに、級とか段を取るのが楽しかったんです。だから、取れるだけ取ってやめちゃったんですね。

それから筆を手にすることはほとんどなかったんですが、この職業に就いたおかげで、ありがたいことに歌以外の作品を披露する機会をいただいたんです。それがきっかけで書を再開して、今に至るという感じです。

書き始めた当時の字なんて見せられたものではなかったんですが、武田双雲さんはじめ、いろんな書家さんの作品を見て、どうやったらこういう字が書けるのかなって考え始めたところから、なんとか他人様に見せられるような書が書けるようになってきたのかなと思っています。

書とレコーディングの共通点

――TAKAHIROさんは二〇一四年にEXILE TRIBEのイベントに合わせて初個展を開かれています。そこから十年の節目に「森羅記」の題字を書かれたということになりますね。

TAKAHIRO こんなありがたい機会は滅多にないですね。依頼をいただいた時は、ドッキリを疑いました(笑)。でも、うちのメンバーが北方先生と仲良くさせていただいているのは知っていたので、本当なんだと思い直しましたけど。

武田双雲さんが「楊令伝」や「岳飛伝」の題字を書かれているのも知っていましたし、双雲さんの後はさすがに荷が重いなと思って、一瞬辞退しようかと迷いました。でも、こんなチャンス一生に一回あるかないか。立ち向かうしかないと腹を括って、引き受けさせていただきました。

北方 この書と僕の小説、それからこの書を書いたTAKAHIROさんに親和性を感じるんですよ。文字ってそういうものだろうと思う。この関係性は活字では出ないですね。

TAKAHIRO そう言っていただけてありがたいです。先生の原稿を拝読して、作品の方向性や世界観を知った上で書けたからだと思います。僕は長崎出身なので「森羅記」には知っている土地がたくさん出てきます。自分の地元の話みたいですごく親しみを感じました。

北方 長崎の五島列島とか平戸が出てきますからね。

TAKAHIRO 僕にとってゆかりのある場所ばかりなんです。「森羅記」でクビライを船に乗せる水師・タケルも長崎の宇久島出身。毎年、夏になると家族で遊びに行ってたんですよ。北方先生の故郷の唐津にもバイクでツーリングに行っていて、虹の松原の辺りをよく走っていました。

――「森羅記」の題字は何パターンもお書きになったんですか。

TAKAHIRO 今回はかなり書きました。

北方 それも書から感じますよ。僕はこれ一枚しか見てないんだけど、相当お書きになったんだろうなと。

TAKAHIRO たくさん書いたんですけど、書けば書くほど良くなるということでもなくて。脂の乗った瞬間というか、山場があるんです。そこが歌と共通している部分だと思います。

レコーディングの時、自分のメンタルや喉の調子、いろんなものがピタッとはまった時にすごくいいテイクが録れるんです。書も似ていて、筆と呼吸が合った時というか、自分のエネルギーとバチッと合った時に書けたものがこの作品でした。思い返すと序盤のほうでしたね。書いているうちに考え過ぎて、ふと俯瞰した時に「先生がイメージされてるのはこうじゃないんじゃないか。頭で考えて書いたものではなく直感で書いたものなんじゃないか」と気づいて、この一枚を選んで提出させていただきました。

北方 「森」の右下のはらいがすっと長いでしょう。その先が二つに分かれているのがいいなと思ったんですよ、なぜか。理由はないんだけど。

TAKAHIRO 嬉しいです。書かせていただいたのは僕なんですけど、何より先生の作品の一部なので、先生に気に入っていただけるかがすごく不安でした。

北方 一目見て気に入りました。最初の印象としては“気”に満ちた字だなと思った。その後に、やっぱりこの字はTAKAHIROさんの自己表現だ、自分を表現しているんだと思いましたね。だから、この一筆一筆の中にTAKAHIROさんがいるんですよ。一番自分が出たものを「これだ」と思われたに違いないと。

TAKAHIRO そうかもしれないですね。

北方 この書が「森羅記」の世界に合っているというよりも、この書に動かされて僕が書くわけですよ。これから書いていくわけだから。この書が持っている“気”にぐっと動かされて書いていきます。

TAKAHIRO そんなふうにおっしゃっていただけるなんて思ってもいませんでした。「森羅記」のこれからがますます楽しみになりました。

万年筆じゃないと小説は書けない

――北方さんが手書きで小説をお書きになっていることはファンの間では有名ですが、初めて知った人は驚くと思います。ワープロに切り替えようと思ったことはないんですか。

北方 ワープロは使えるんですよ。勧められて、かちゃかちゃキーボードを打っていたこともあります。でもね、文庫の解説やエッセイならなんとか書けるんですが、小説は全然ダメ。万年筆じゃないと書けないんです。指にペンだこがあるんですけど、これが脳の“小説中枢”につながっていて、刺激されると信号が伝わって書けるんじゃないかな。僕の場合は、そうやってしか小説の言葉が出てこないんです。

TAKAHIRO 道具が変わるとダメだって感覚は僕も感じたことがあります。小説を書くこととは比べようもないというか、些細な話なんですけど、マイクを持つ手の左右によって調子がまったく変わるんですよ。

北方 それは面白い。

TAKAHIRO 左手で持つと弱気になるというか、丁寧にうまく歌おうとしてしまう。右手で持つと本能のままに歌える感じがするんです。手の左右でこれほど変わってしまう。僕はそれに気づいた時から、自分の歌をやっと好きになることができました。

北方 私も書くのは大好きですよ。一行一行を書く時には苦しかったりするけれど、トータルで見たら好きですね。好きなことを職業にしてるって幸せだなと思う。

TAKAHIRO 好きだとしても、文字をこんなに大量に書くって、大変なお仕事ですよね。

北方 それは、TAKAHIROさんがこんなにたくさん歌を歌ってきたことを、人からすごいと言われるのと同じですよ。僕の場合はね、生きていることと一緒なんです。これだけ長い歳月やってると、生きてることが書くことで、書くことが生きてることになるんです。TAKAHIROさんもきっとそう感じるようになりますよ。

紙やすりで十年使い続けた状態に

――今日は北方さんに愛用の万年筆を持ってきていただきました。

北方 万年筆は大変なんです。買っただけじゃ使えないんですよ。ちゃんとペン先を調整しないと。6000番ぐらいの非常に目の細かい紙やすりを使うんですけど、ペン先がつるつるになるまでかけます。ゆっくりゆっくり丁寧にかけて、ペンを走らせた時の引っ掛かりをすべて取るんです。

TAKAHIRO 調整もご自身でされているんですね。

北方 自分が書く時に使うものですから、自分でやったほうがいいんですよ。要するに新品の万年筆を十年使い続けた状態にするんです。

ある時、一番使っていた万年筆のインクが手に付くようになったんです。よく見たら軸の部分に細い亀裂が縦に入っていた。万年筆愛好家の集まりでそれを見せたんだけど、みんな原因が分からないって言ってましたね。落としたりしたなら傷が残ったりするけれど、そんな跡もないし。もう使うなってことだと思いました。二十年くらい使ってたんだけど、「もういいよ」って万年筆が言ったような気がしましたね。

TAKAHIRO 本当に愛用されていたんですね。ここに並んでいる万年筆は今も全部使っているんですか。

北方 現役です。その日の気分で使うものを決めます。書けない時は万年筆に文句を言う。「おまえ、しっかりしろよ。じゃないと替えるからな」って脅かします。

TAKAHIRO ちょっと変な質問してもいいですか。ペン先を研ぐような細かい作業をされるってことは、包丁なんかを研がれたら、お上手なんじゃないですか。

北方 よくぞ聞いてくれましたね。僕は“研ぎ魔”なんですよ!

TAKAHIRO そうなんですね! 万年筆みたいな、こんな小さなものを丁寧にやすりで整えられているんですから、研がれるんじゃないかと思いました。

北方 包丁には砥石を使います。中砥石で研ぎ始めて、さらに切れ味をよくするために仕上げ砥石を使う。ちょっと錆が出てるような包丁は荒砥石からやりますけど。だから砥石も一通り揃えたんですよ。

TAKAHIRO 本当に研ぐのがお好きなんですね(笑)。最近、包丁を研ぐことに興味があって、自分でやってみたいなと思っているんです。

北方 いいですね。でも、どうしてですか。

TAKAHIRO 妻が使っている包丁があるんですが、すごく大事にしていて、もう何年も同じものを使っているんです。業者さんに研いでもらっているんですけど、家で研げたら最高だなと思って。

北方 家でやったほうがいいですよ、絶対。でも、料理を作る直前にやっちゃいけませんよ。鉄の匂いが移りますから。

じわっと汗をかいた「森羅記」の場面

――TAKAHIROさんの筆もご用意いただきました。筆の選び方にこだわりはあるのでしょうか。

TAKAHIRO 道具にもこだわりたいなと思って、筆を買いに行ったりしたこともあったんですけど、高い筆が手に合わなくて。

北方 「弘法筆を選ばず」でしょう。

TAKAHIRO ファンの方からプレゼントでいただいたものとか、いろいろな筆で書いてみて、自分の手にしっくりくるものを長年使っています。もう十年以上は新しいものを下ろしていないですね。

北方 「森羅記」の題字はどの筆でお書きになったんですか。

TAKAHIRO 何本か替えて書いたんですけど、これだったと思います。この子が一番長く一緒にいるんですけど、墨を付けると、ひゅって収まりが良くなるんですよ。細い線から太い線まですっと書けて。小さな筆なんですが、すごく使いやすいんです。呼吸に合うんですよ。

北方 息だよね。TAKAHIROさんは「森」って書いた時に息をしていなかったかもしれない。無呼吸状態だったんじゃないか。

TAKAHIRO そうかもしれないです。

北方 それでふっと、気息を整えて「羅」に移った。

TAKAHIRO そうですね。筆を整えている時に、ようやく呼吸してるかなっていう。意識して止めてはないんですけど、呼吸してるイメージはあまりないかもしれないです。

北方 居合をやる時は無呼吸ですよ。剣を握って、斬る時は無呼吸です。

TAKAHIRO たしかに。「森羅記」でタケルが父親の仇を討つシーンがありますよね。そこでタケルが相手の顔を真っ二つに斬る。あの場面でじわっと汗をかきました。たった一瞬、数行の描写なんですけど、考える暇もなく本能で動いてる感覚がリアルに表現されていて。実は僕も武道をやっていたんですけど――。

北方 何を?

TAKAHIRO 空手です。自分が空手で立ち合っていた時の切羽詰まった感じというか、強烈な緊迫感が蘇って、じわっと汗をかいたんだと思います。小説を読みながら汗をかいたのは初めてだったので、驚きましたし、同時に引き込まれましたね。かっと熱くなって、ぞくってしたんですよね。

北方 すごく光栄なことですよ。「汗をかきました」って言われた瞬間に、僕のほうも汗をかきました(笑)。

たった一人に向けて純粋に

――北方さんはTAKAHIROさんが「汗をかいた」ような場面を書く時には、万年筆を持つ手に力が入ったりするんですか。

北方 そういうことではないんだな。小説の言葉の選び方って大変で、たぶんここで使う言葉はこれ一つしかないんですよ。作家が選んだ主観的な言葉でありながら、それに普遍性を持たせることができるか。それが小説の言葉なんです。主観的な言葉で普遍性があるように書ける状態になった時は、何かが降りてきていますね。

TAKAHIRO でも、人それぞれ感じ方が違いますよね。同じ描写を読んでも受け止め方が変わってくると思うんですが。

北方 僕が誰に向けて小説を書いているかというと、たった一人の読者に対してです。たった一人の読者に向けて書いていて、その一対一の関係が十万通りある。小説家と読者の関係ってそういうものだと思うんです。歌を歌われる場合も、もしかするとそうかもしれないですよね。たった一人に向けて歌う。一万人観客がいるステージなら、一対一の関係が一万通りあるってことだと思うんです。受け止め方はそれぞれ違うはずですからね。

TAKAHIRO なるほど、そうですね。昔、ある先輩に言われたことがあるんです。「一曲のバラードを、一人をずっと見て歌ってみてごらん」って。

北方 それって表現の本質かもしれないな。実際に一人を目で見るかどうかは別として、気持ちとして一人に向けて歌うのは大事なことかもしれないですよ。

TAKAHIRO 僕は不器用なんで、本当に一人のかたを見て歌ったことがあるんです。そのかたは「あれ? ずっと目が合ってるな」って居心地が悪かったかもしれないですけど、歌っている僕としては、会場にいらっしゃるみなさんに届いている感覚がありました。ありがたいことにたくさんのお客さんがいる場所で歌うことが多いので、“対お客さん”になりがちなんですが、それでは伝わらないんじゃないかと思います。一人の人に無心で届けると、みんなの心に届くことがあるんだなって思いますね。

北方 それが普遍性なんですよ。普遍性っていうのは最大公約数じゃないんです。一対一でやったものが普遍性を持った時に素晴らしい表現になるんだと僕は思いますね。

TAKAHIRO 今、先生からお話を伺って、あの時に感じたことは間違っていなかったんだなと思いました。点と点がようやく線になったような気がします。

北方 今度、TAKAHIROさんのライブに伺いたいですね。表現者としてのTAKAHIROさんをもっと見てみたい。書だろうと、ステージだろうとTAKAHIROさんの表現という意味では同じですから。

TAKAHIRO ぜひ、いらしてください。今日お話しさせていただいて、書に対しても、歌うことに対しても、もっと純粋でいい、自分らしくあっていいんだと、北方先生の言葉で肩の力が少し抜けたような気がします。

北方 そうですよ。純粋にバカになれることほど強いことはないんです。パッションだけでできるってことだからね。僕の場合は原稿用紙の上で純粋にバカになって、パッションだけで書き続けられるか、ってことなんです。

「小説すばる」2025年1月号転載

プロフィール

-

北方 謙三 (きたかた・けんぞう)

1947年佐賀県唐津市生まれ。中央大学法学部卒業。81年『弔鐘はるかなり』で単行本デビュー。83年『眠りなき夜』で第4回吉川英治文学新人賞、85年『渇きの街』で第38回日本推理作家協会賞長編部門、91年『破軍の星』で第4回柴田錬三郎賞を受賞。2004年『楊家将』で第38回吉川英治文学賞、05年『水滸伝』(全19巻)で第9回司馬遼太郎賞、07年『独り群せず』で第1回舟橋聖一文学賞、10年に第13回日本ミステリー文学大賞、11年『楊令伝』(全15巻)で第65回毎日出版文化賞特別賞を受賞。13年に紫綬褒章を受章。16年第64回菊池寛賞を受賞。20年旭日小綬章を受章。24年毎日芸術賞を受賞。18年5月に新シリーズ『チンギス紀』を刊行開始し、23年7月に完結(全17巻)。『三国志』(全13巻)、『史記 武帝紀』(全7巻)ほか、著書多数。[写真/長濱 治]

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

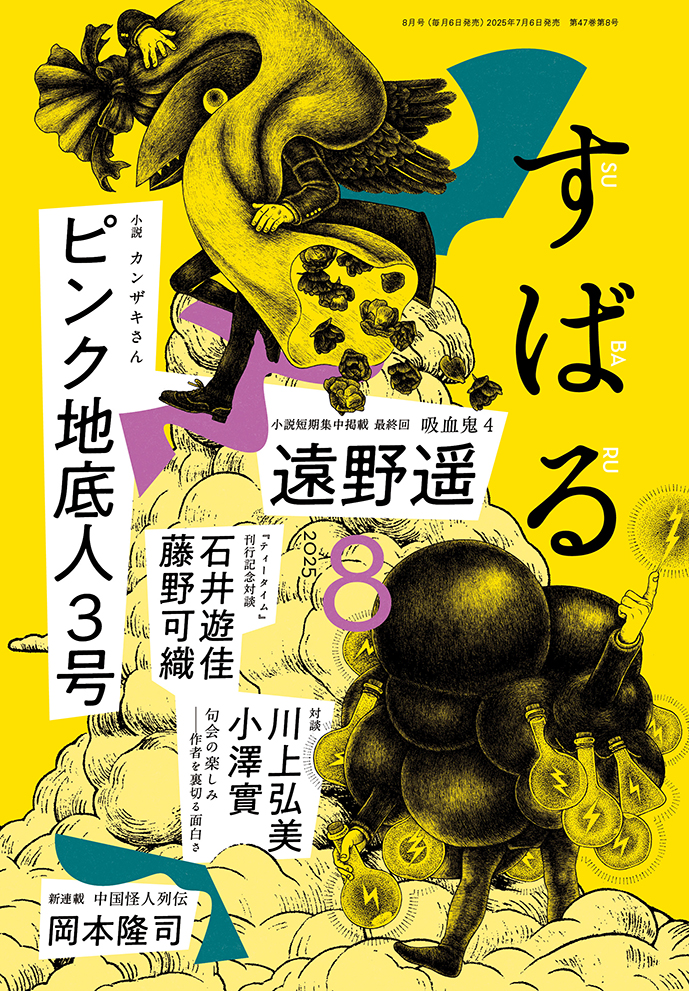

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

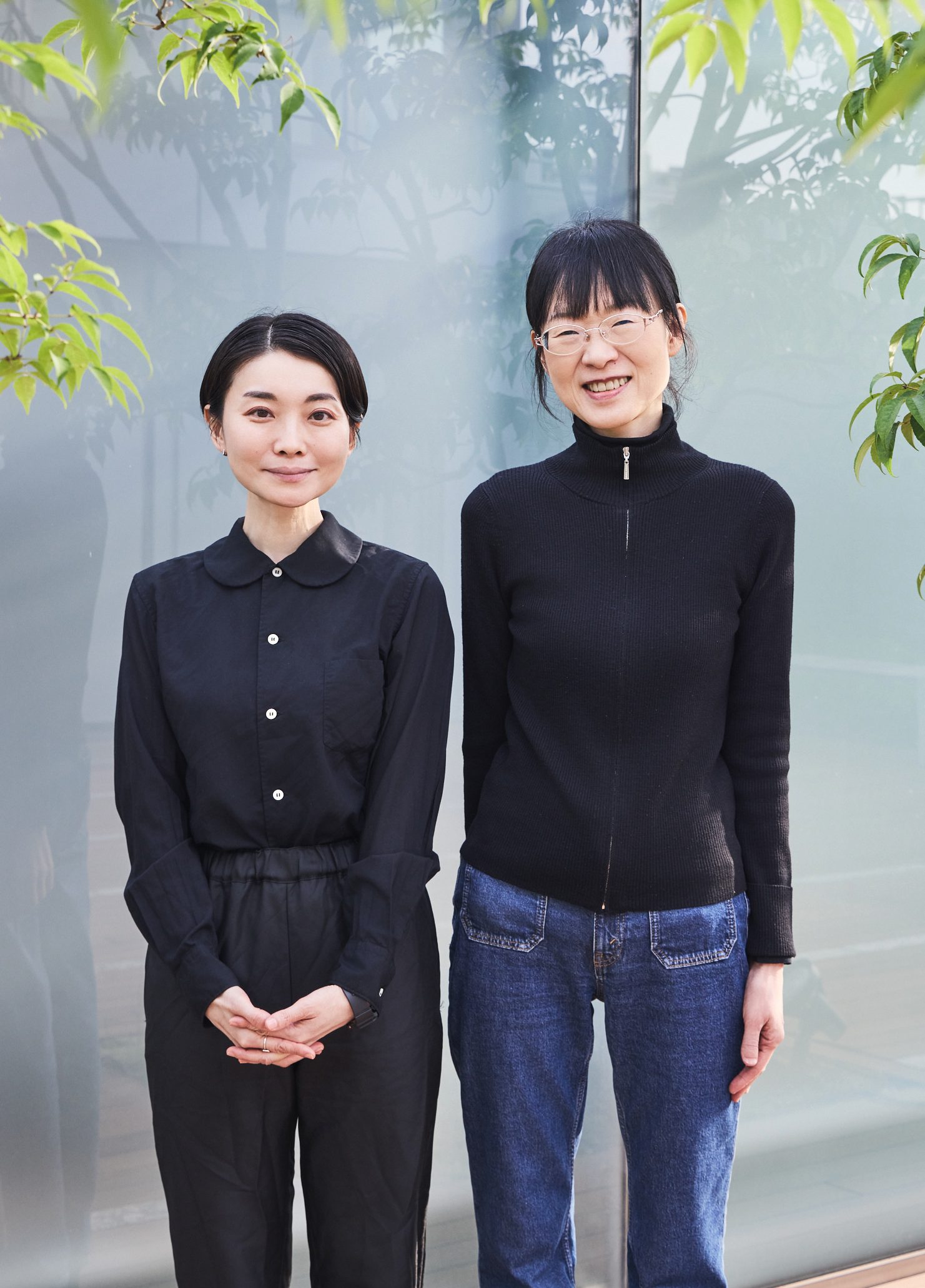

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。