温又柔特別エッセイ 未来のために過去を愛おしむ〜『恋恋往時』刊行に寄せて〜

2025年05月28日更新

温又柔特別エッセイ 未来のために過去を愛おしむ〜『恋恋往時』刊行に寄せて〜

温又柔特別エッセイ 未来のために過去を愛おしむ〜『恋恋往時』刊行に寄せて〜

未来のために過去を愛おしむ 〜『恋恋往時』刊行に寄せて〜

私が小説を書くときは、大体いつも、名前をめぐる思索から出発します。

主人公や主要人物たちが、それぞれどんな姓名の持ち主なのかを考えるところから始まるのです。かのじょ、あるいは、かれの「名」と「姓」。そして、一つとは限らない「愛称」。

かれやかのじょが、親しい人たちに、どんな風に呼ばれているのか、あれこれ空想するのは、私にとって新たな小説を書き始めるときの、とっても大切な作業なのです。

というのも、ほかでもない私自身が、「温(Wēn)」という姓を台湾人の父親から受け継ぎ、その父から「又柔(Yòu róu)」という中華風の名を授けられたものの、「普通」の台湾人なら、ウェン・ヨウロウ、と中国語で発音していたところ、オン・ユウジュウ、と日本語を読むときの音で名のりながら育ったという「経緯」があります。

実をいえば私は、幼少期に台湾から日本に移住する過程で、中国語から日本語に「越境」した自分自身の姓名をめぐるこの「ストーリー」を、大変、誇りに思っています。

いまだに私は小説を書くとき、自分は日本語で書きつつある、ということがなかなか忘れられません。

書くことにどれだけ没頭しているつもりでも、ふとした拍子に、誰かが私に囁くのを感じるのです。

(どうして、あなたは日本語を書いているの?

小説を書こうとするあなたがどうにか使いこなせるほとんど唯一のその言葉は、なぜ、ほかのどの言語でもなく、日本語なの?)

日本に根を下ろして暮らす私が、日本語のなかに浸りきって、自分ははじめからずっとここにいたかのような錯覚を覚えそうになるたび、そのように囁く「誰か」とは、おそらく、台湾で生まれたままそこにずっと暮らし、日本語の外で育っていたはずの私——ウェン・ヨウロウ——なのでしょう。

自分と同世代の台湾人の多くと同様、生まれた台湾であのまま育って、ものを書くときには当然のように私も、今、中国語を使っていたなら。

私は日本語と、こんなにも親密な関係を結べていなかったかもしれない。

結局のところ私は、生まれつきの日本人ではなく、かといって台湾の地に深々と根を下ろした台湾人でもない、こんな自分が、いつのまにか握りしめていた言葉の杖が、日本語である、ということが、どうしても忘れられないようなのです。

いや、忘れたくない、と表現する方が正確なのかもしれません。

そして、そんな私が小説を書こうとすると、日本と台湾を隔てる国境や言語あるいは時空の境目とも呼ぶべき領域に、いつも必ず、触れてしまいます。

日本と台湾の「境目」。

いま思えば、小説家になる前からすでに私は、そんなことばかり、考えていました。

そう、「二匹の虎」を歌いながら、耳や尻尾がないせいで「おかしい」と笑われる虎が可哀想だと思っていた頃から。

この国には、私のことを、私個人としてではなく、「台湾人」としてしか扱おうとしない「日本人」たちが、少なからずいるという事実に苛立った頃から。

台湾人の祖父が、日本で暮らす両親よりも流ちょうな日本語を話せる「理由」を突きつけられて、「日本人」のように動揺した頃も。

いつしか私は、「普通」の日本人としても、「平均的」な台湾人としても、どことなく「半端」である自分自身を憂うのではなく、そういう自分だからこそ、感じずにはいられないあれこれを愛おしもうと思うようになっていました。

月瑜、思希、瑛樹。そして、來春。

ここに収録された四つの小説の主人公たちの名前です。かのじょたちは、それぞれ、何かを思い出します。思い出すことによって、忘れたくないことと、出会い直すのです。

恋恋往時は、レンレンオウジ、と読みます。

映画好きの方はお気づきかと思いますが、まさに、その通りです。このタイトルは、私の大好きなあの二つの映画にあやかってつけました。

liàn liàn wǎng shíという響き“も”備える「恋恋往時」。

私自身の名前によく似た、ちょっとヘンテコなタイトルのこの小説集を読んでくださったあなたが、ほかの人にはなくて、自分だけが持っているらしいものの存在に気づき、それらを以前よりも愛おしく思えるようになったのなら、この本の著者としてこんなに幸せなことはありません。

2025年5月吉日 温又柔

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

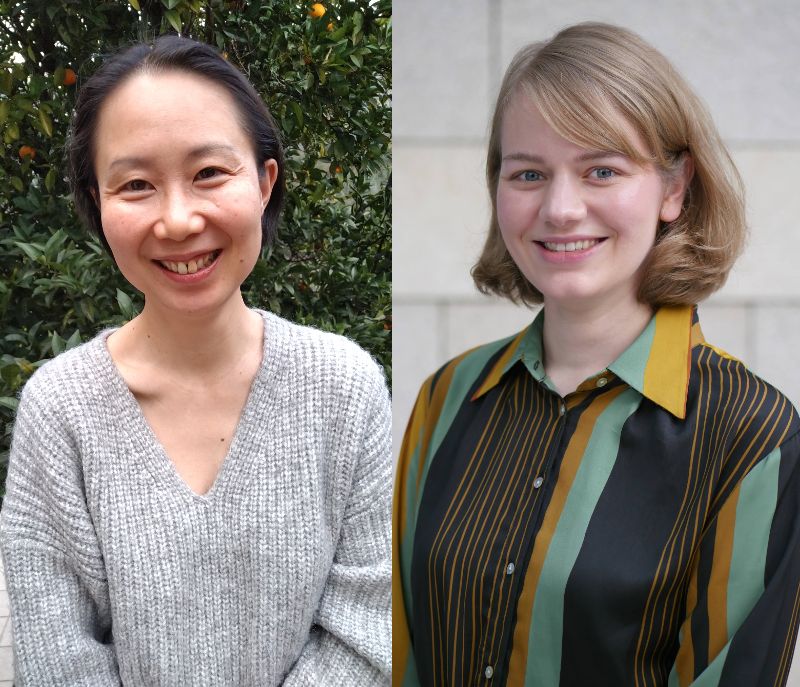

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!