今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー! 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。

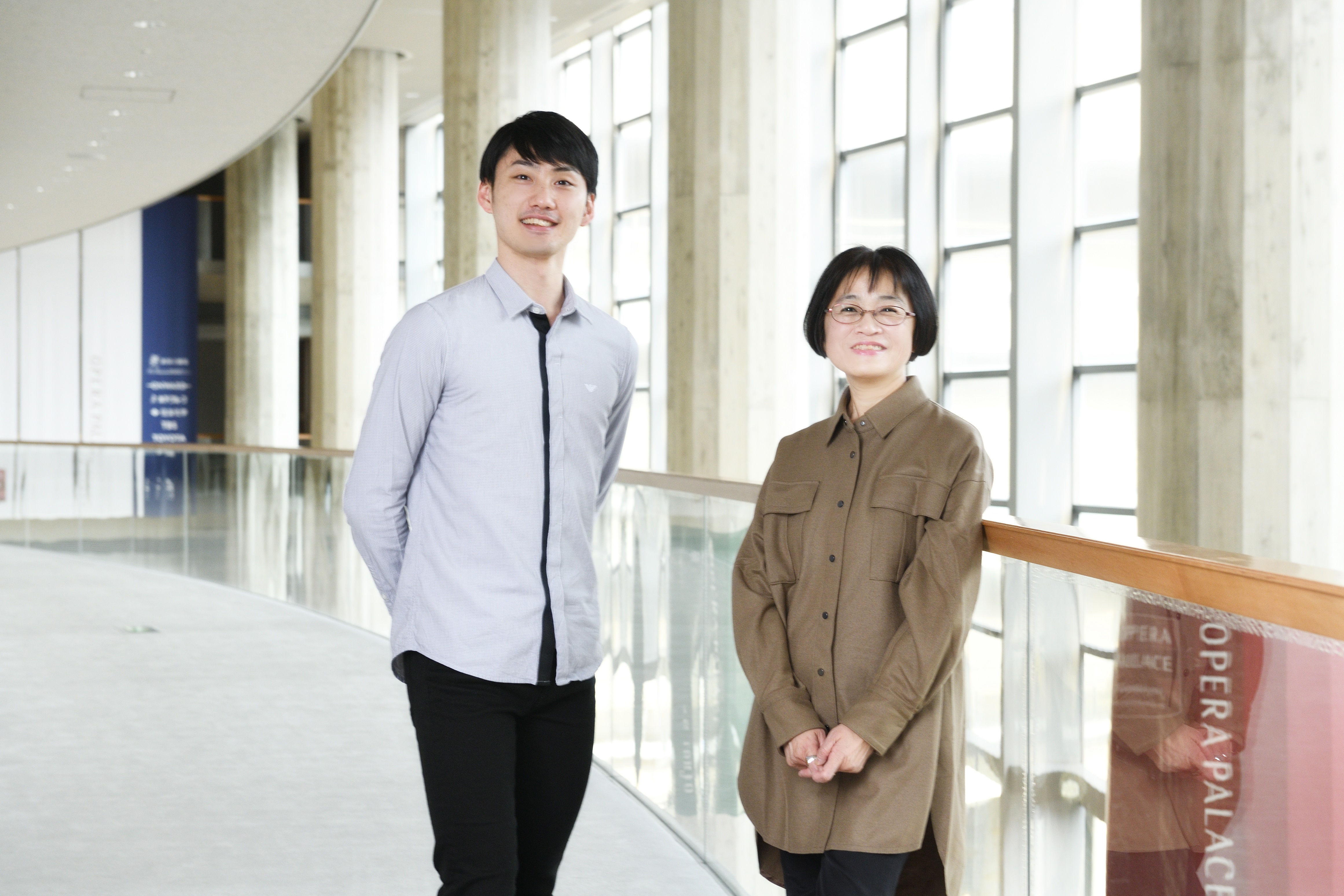

第6回 恩田陸さん(作家)が、渡邊峻郁さん(バレエダンサー)に会いに行く【前編】

2023年03月15日

舞台芸術を愛し、その魅力を小説で描いてきた恩田陸さんが現在手がけているのは、バレエの世界。

知るほどに、さまざまな疑問が湧いてきたそうです。

海外留学はどういう感じ? ダンサーにとってのコンテンポラリー・ダンスの面白さは? クラシック・バレエの役の解釈はどうやって?

ずっと注目していたというダンサー、新国立劇場バレエ団プリンシパルの渡邊峻郁(わたなべ・たかふみ)さんに恩田さんが会いに行き、気になっていたことをお訊ねしました。

撮影/冨永智子 構成/編集部 (2023年2月7日 新国立劇場にて収録)

入り口はミュージカルから

恩田 今日渡邊さんとお話しできるのを、楽しみにしていました。渡邊さんのファンになったのは、2019年の公演「バレエ・アステラス」からなんです。演目は、プリンシパル(バレエ団最高位のダンサー)の米沢唯さんとの「ドン・キホーテ」でした。その時渡邊さんはまだファースト・ソリスト(プリンシパルに次ぐ階級)でしたが、この人の踊りは好きだなと思って。

渡邊 本当に光栄です。うれしいです。

恩田 「アステラス」は海外で活躍する日本人ダンサーが共演する公演で、今年の夏の公演でもう13回目になるようですが、去年は錚々たるメンバーの中、渡邊さんがトリを務めておられましたね。ピルエット(片脚を軸にして回転する動き)では、最初から最後まで全く足の位置がズレず、ピシッと決まっていてさすがでした。素晴らしかったです。

渡邊 ありがとうございます。恩田さんはどういうきっかけでバレエを観始めたんですか?

恩田 学生時代にジャズバンドをやっていたので、最初はミュージカルからでした。それからボブ・フォッシー(振付師・映画監督。代表作は「シカゴ」「キャバレー」「オール・ザット・ジャズ」)などを観てダンスって面白いなと思い、ダンス公演に足を運ぶようになったんです。私は、ちょうど舞踊の歴史を現代から過去に遡るようにして観てきたんですよ。まず、コンテンポラリー・ダンス(1970年代から始まった、型をもたずに自由な身体表現をするダンス)、それからシンフォニック・バレエ(クラシック・バレエの技術を継承しつつも物語はもたず、音楽を視覚化したバレエ。20世紀前半に活躍した振付家ジョージ・バランシンが創始者)、そして最後にクラシック・バレエ(19世紀末に技術と様式の体系が完成したバレエ)に辿りついたんです。私はここ二十年近く、舞台芸術ものを書いていまして、芝居、ピアノを書いたので、次はバレエかなと。

渡邊 現在連載中の「spring」ですね(編集部注:筑摩書房PR誌「ちくま」にて連載中)。僕も読ませていただきました。

恩田 踊るとはどういうことかを書いてみたくて始めたんですけど、やっぱり大変で。今もまだ苦しみながら書いています。

渡邊 読んでいると「僕もこういうことあった!」と男性ダンサーあるあるがたくさん出てきて、過去を追体験しているようでした。印象的だったのが、クラシック・バレエを花束に、コンテンポラリー・ダンスを樹木に喩えていたところ。とてもしっくりきたんです。主人公はこんなことを言っていますよね(資料を取り出す)。

――バレエは花屋で、ソロは一輪挿し、全幕ものはブーケだ。花屋はそのとき一番綺麗に咲いている花を売る。でも美の定義が変われば、花屋の扱う商品も増えて、シダや苔、枝ものも扱うようになるし、庭というランドスケープそのものが売り物にもなる。となると樹木も商品になるし、花束とは違う鑑賞の仕方も生まれる。

とても納得のいくくだりでした。

海外でバレエで生きていくには

恩田 渡邊さんがバレエを始めたきっかけは、何だったんですか。

渡邊 姉がやっていた、というよくあるパターンです。僕は姿勢が悪かったので、それを矯正する意味も含めて、母がやってみたらと勧めてくれて。始めたのは10歳なので、結構遅かったんです。早い子は3歳ぐらいから教室で習い始めますから。実は7つ下の弟もバレエをやっていて、ここ、新国立にいるんですよ(編集部注:新国立劇場バレエ団アーティスト・渡邊拓朗氏)。結局姉は別の道を進んで、男二人が残ったという(笑)。

恩田 プロになろうと思ったのはいくつぐらいですか。

渡邊 うーん、やっぱり留学したのがきっかけですね。それまでは、純粋に踊るのが楽しいという気持ちだけでやっていて、国内外のコンクールに出て海外留学のチャンスをもらったときも、具体的に将来が見えていたわけではなかったです。でも実際に海外の学校に来てみたら、これからここでバレエを学びながら生活していくんだという実感が湧いて。

恩田 帰国して新国立に入る前までは、ずっとフランス語圏にいらしたんですよね?

渡邊 バレエ学校はモナコで、卒業後はトゥールーズのバレエ団に入りました。

恩田 学校はどういう感じだったんでしょうか。

渡邊 初めてクラスに参加したときは、「君は基礎がないから一からやり直しだ」と言われて、ショックを受けました。でも僕は負けず嫌いなんで、必死でやるうちに「プロになりたい」という思いが強くなりました。学校で初めて、身体の構造やパ(バレエのステップや動きのこと)の意味など、バレエの本質を知りました。

恩田 授業はフランス語ですか。

渡邊 バレエはフランスで発展したものですから、パの意味はさすがにフランス語での説明が多かったですね。それ以外はだいたい英語でした。自分がどう理解したかを英語で伝えられないと、フィードバックがもらえないんです。学年が上がるごとに試験があって、落ちたら帰国するか、もう一年同じクラスを受けて来年再チャレンジするかでした。だいたいは学校を辞めて去っていくので、上の学年になるほど人数は減っていきます。

恩田 卒業後、進路で迷ったりはしなかったんですか。

渡邊 海外のバレエ団に入りたいと思っていたのでいろいろオーディションを受けたんですけど受からず、イングリッシュ・ナショナル・バレエを受けたあと、夏休みがてら帰国して合否を待っていました。結局受からず、やばい、どうしようと思っていたら、僕が学校を卒業した年に新しく着任した校長先生から、「今、知っているバレエ団に空きが出ているけど、どう?」と紹介の電話が突然かかってきて。「今から行ける?」と聞かれたので「今週行きます」と即答して飛行機のチケットを取り、数日後には現地でプライベートオーディションを受けました。それでトゥールーズ·キャピトル·バレエに入団したんです。運とか縁って、すごく大事だと思います。

恩田 そうなんですね。

渡邊 タイミングは、大事な要素の一つだと思います。そのとき空いたのは、アジア人の枠なんですよ。今はわからないんですが、当時海外のバレエ団にはアジア人枠があって、ビザの関係から、規定数以上は入れなかったんです。だから、いくら入りたくても枠が空いていないと入れない。

恩田 実力だけでなくタイミングも必要だなんて、ハードルが高いですね。

渡邊 今、日本からたくさんの優秀な若手ダンサーが海外に出ているので、どこのバレエ団にもほぼ必ず日本人がいます。これから海外のバレエ団に入りたいと思う子は、ますます大変になるかもしれません。

コンテンポラリー・ダンスは何が違う?

恩田 第一線で活躍するダンサーは、クラシックだけではなく、コンテンポラリーも踊れないといけないですよね。私、渡邊さんの踊るコンテ(コンテンポラリー)が好きなんです。この人はコンテを踊るのが好きなんだろうなとも思って。2020年のニューイヤー・バレエ公演で踊ってらしたクリストファー・ウィールドン振付「DGV」もすごく素敵でした。

渡邊 ありがとうございます。日本に来てからは、コンテはどちらかというと踊る機会が少なくなりましたけど。もともと特に好きというわけではなかったんですが、海外で作品をいろいろ経験するうちに好きになりました。コンテのいい部分って、クラシックのいい部分とだいぶ違うんですよね。コンテは、クラシックの型のポジションを越えてさらに先の空間に体を持っていけるし、床の感じ方もやっぱりクラシックとは全然違います。

恩田 フランスにいたときは、コンテはどれくらい踊っていたんですか。

渡邊 トゥールーズでは、シーズンプログラムのうち、半分がクラシック、半分がコンテのトリプル・ビル(3本立て公演)というような構成でした。でも芸術監督が替わると、その割合も変わりますね。最初は監督がニューヨーク・シティ・バレエ出身の方だったので、当然ながら創設者バランシンの作品を中心にクラシックが多めだったんですけど、途中で元パリ・オペラ座バレエの監督に替わり、その方がコンテもお好きだったので、レパートリーにコンテが増えました。

恩田 観るほうも好きですか?

渡邊 コンテは観るのも大好きです。ここ最近は、クリスタル・パイトとマルコ・ゲッケに注目しています。昔からずっと好きなのはマッツ・エックです。

恩田 クリスタル・パイトは、まず自分のカンパニーで作品を完璧に仕上げてから、他のバレエ団にも振り付けるようですね。作品の作り方は、振付家によって全然違ってそうです。

渡邊 作り方だけでなく、作品の色も全然違いますよね。コンテの方が、クラシックよりも振付家の個性が出やすい気がします。パイトは、まるで一つの動物のように見える群舞が特徴的だと思います。

恩田 ええ。有機的に動く塊という感じで。

コンテって、ダンサーによって好き嫌いもあるでしょうが、そもそも踊れる人と踊れない人がはっきりしていると思うんです。不思議なことに、振付どおりにただ踊ってもコンテにならない。この違いをいつも言語化したいと思っているんですけど、なかなかできなくて。

渡邊 作品にもよりますが、僕の感覚では、クラシックの動きは身体の中心に一本のきれいな線が通っているのに対して、コンテは、その線がどんな形にもなれて、力の発散の仕方がクラシックとは違う気がします。クラシックは一つにまとめることが主体になるのに対して、コンテは内側から放出するものが主体になるんじゃないかと。骨一本一本を感じながら動かす感覚はコンテのほうがより必要になりますし、クラシック以上に身体の多様なコントロールが求められるように思います。

恩田 渡邊さんの「DGV」を観たときも思ったんですけど、コンテの得意な人は体のスピードが違うという気がしているんです。物理的なスピードだけでなく、ダンサーの能動性がより求められるというか。それが舞台ではものすごい差となって表れる。

渡邊 もともとの身体能力がとても出やすいと思います、コンテって。

恩田 恐ろしいですね。

渡邊 コンテが素晴らしいダンサーは、クラシックを踊ってもすごいんです。身体のコントロールが緻密にできるんですよね。あまりにも緻密にできるから、クラシックでは飽き足りずコンテだけを踊るようになった人も、僕はこれまでたくさん見てきました。

「踊り」ではなく「表現」を

恩田 でも渡邊さんはクラシックもお好きですよね?

渡邊 もちろんです。

恩田 昨年10月の全幕バレエ「ジゼル」、拝見しました。あの第二幕の、アルブレヒトが百合を持って出てくるシーンがお好きだとか。

渡邊 はい。貴族のアルブレヒトが、自分が裏切った結果として亡くなってしまった村娘ジゼルを弔うシーンですね。

恩田 「ジゼル」や「白鳥の湖」など全幕ものは繰り返し上演されるので、主演の役自体もダンサーにとって定番のレパートリーとなっていきますが、上演のたび、今回はこういう解釈で、という変更はあるんですか?

渡邊 去年の「ジゼル」では、その前のときとは真逆の解釈でやりました。その前のときは、アルブレヒトは純粋にジゼルを好きになったんだけれども、身分の差ゆえ仕方なく隠れて会うしかなかったという解釈で踊りました。それに対して去年は、遊びでちょっと手を出しただけだったけど、ジゼルの死後に事の重大さと彼女の愛に初めて気づき激しく後悔するという解釈だったんです。

恩田 同じ役でも、毎回表現する感情が変わるんですね。

渡邊 特に去年の場合は、まず振付家の解釈がそうでしたし、それに僕の考えをプラスしていったら、最終的にああいう、ちょっと自己中心的なアルブレヒトに行き着きました。あのときは演出・美術などが一新される新制作版だったので、まず最初に振付家のきっちりした解釈が必要だったんだと思います。だいたいの場合は、役については「こういう方向で」とルートは示されても具体的な内容までは指示されないので、アプローチの仕方はダンサー個人個人で違ってくることが多いです。実際、前回バージョンの「ジゼル」は、すでに何回も再演されていたのでダンサーの解釈にゆだねられる部分も大きくなっていて、人によって全然演じ方が違っていました。もちろん基本ルートから逸脱したら、やり過ぎだと指摘されるんですが。

恩田 私の勝手な印象なんですけど、渡邊さんは、自分のなかでバレエを言語化したい人なんじゃないかという気がするんです。理論的にも納得したいと思っているんじゃないかと。そこで今日は、この本をプレゼントしたくて持ってきました。

渡邊 えっ!?

恩田 この本は、渡辺保さんという評論家が書いた『身体は幻』という日本舞踊の本なんですけど、きっと渡邊さんが読んだら面白いんじゃないかなと思って。

渡邊 ありがとうございます! 読書は好きなので、嬉しいです。

恩田 日本舞踊の世界では、舞踊家には名前が三つあります。本名、襲名した名前、そして踊る役の名前。これがバレエの世界にも通じる気がして。渡邊さんの場合は、渡邊峻郁という本名、新国立劇場バレエ団プリンシパルという地位、そして踊る役の名前がある。

そんな渡邊さんが、たとえば「アルブレヒトを踊りたい」と言うときは、そのアルブレヒトの振付を踊りたいのか、それともその人物を踊りたいのか、どういう気持ちなんでしょうか。何に対して踊りたいと感じているのでしょう。

渡邊 若い頃の自分は、「アルブレヒトのあのステップが踊りたい」「あのバリエーション(見せ場のソロの踊り)が踊りたい」と思っていました。でも今はどちらかというと、ストーリーの中でその役を生きたいですね。ソロを踊るんだったら、なぜこの場面でその踊りを踊っているのかをお客様に理解してもらえるよう、ちゃんと表現できるようになりたい。その振付を踊っているだけでは、ただ踊らされているだけですから。もちろん動きとして綺麗でないといけませんが、もっと「表現」できたらなという風に考え方が変わってきています。

プロフィール

-

恩田 陸 (おんだ・りく)

1964年、宮城県生まれ。92年に『六番目の小夜子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞と本屋大賞、06年『ユージニア』で日本推理作家協会賞、07年『中庭の出来事』で山本周五郎賞、17年『蜜蜂と遠雷』で直木賞と二度目の本屋大賞をそれぞれ受賞。近著に『スキマワラシ』『愚かな薔薇』『なんとかしなくちゃ。青雲編』など。

-

渡邊 峻郁 (わたなべ・たかふみ)

福島県出身。鈴木寿雄のもとバレエを始める。2006年モナコ・プリンセスグレース・アカデミーに留学し、マリカ・ベゾブラゾヴァらに師事。09年アカデミーを首席で卒業し、トゥールーズ・キャピトル・バレエに入団。16年新国立劇場バレエ団にソリストとして入団。17年ファースト・ソリスト、19年プリンシパルに昇格。

関連書籍

新着コンテンツ

-

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】

第44回 ホリコシさん

「10分遅刻して卒論を出せなかった時」

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!