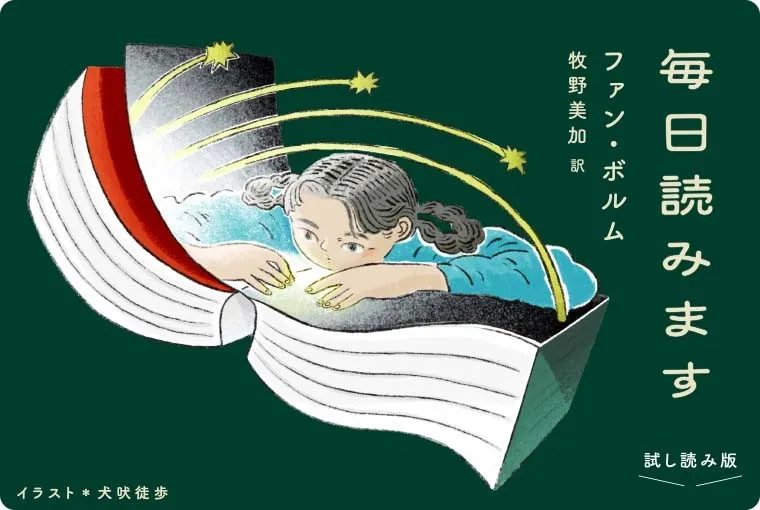

2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

08:インターネットではなく本でなければならない理由

2025年02月13日

本を読むときだけはすんなり集中できていた。勉強を含むほとんどのことは、グッと集中するのは最初だけで、すぐに気が散ってしまっていたが、読書だけは違った。ひとたび入り込むと、何時間でも本の中で考えにふけっていた。本を読んでいるときは誰かに呼ばれても耳に入らず、近くで大声で呼ばれて初めて、びっくりして顔を上げるという具合だった。

ところが、いつのころからか、本を読むときも集中しにくくなった。早く本の中にどっぷり浸りたいのに、思うようにいかない。本にもなかなか手が伸びないし、読んでいてもすぐに「ほかの事」をしてしまう。読書は、わたしが自由自在に集中できるほぼ唯一のことだったのに、以前のように自由ではいられなくなったのだ。

「ほかの事」のほとんどはスマートフォンをいじることだ。メッセージが届いたわけでも、アラームが鳴ったわけでもないのに、意味もなく、習慣のように触ってしまう。そうやって5分、10分とスマホの中で時間を過ごしたあと、また本に戻ってくる、というのを繰り返す。しきりにスマホに気を取られてやりたいことができないので、自分に腹が立つことも多い。

今や読書が一種の勝負になってしまった。どうすれば集中して読めるか、あれこれ作戦を練り、戦略的に本と向き合う。毎回、ハラハラするような接戦だ。それでも、何日かに一度は完読の喜びを味わえるので、勝負をおろそかにすることはできない。勝利したあとの爽快感は何物にも代えがたく、一日に何度も、いそいそと勝負に挑む。

どうしてわたしは読書に集中できなくなったのだろうか。『ネット・バカ:インターネットがわたしたちの脳にしていること』でニコラス・G・カーは、それはインターネットのせいだと言う。インターネットの情報提供の仕方に適応すると、わたしたちの脳は散漫になり、表面的な思考をすることに慣れてしまうという。インターネットを使えば使うほど集中力が失われていくということだ。

生きているあいだ、わたしたちの脳には構造の変形が持続的に起こっている。変形は、肉体的、精神的な経験が繰り返された場合に起こる。これを脳の可塑性という。習慣が生まれたりなくなったりする理由、同じ状況でいつも同じ選択をする理由、午後3時になるとチョコレートが食べたくなり、夜10時になるとドラマが観たくなる理由は、いずれも脳の可塑性による。『ネット・バカ』の中でフランスの科学者レオン・ドゥモンは、脳の可塑性を「流れる水が掘った水路」と表現している。

流れる水は、より広く深くなるにつれてみずから水路を作り出す。時が経ち、再び水が流れるときは、以前掘ったその水路をたどる。それと同じく、外部の物体から何らかの印象を受けると、わたしたちの神経体系の中に、それに適した道がどんどん作られていく。そうした「生きている」通路は、しばらく詰まっていても、同じような外部刺激を受けるとよみがえる。

インターネットの経験が「流れる水」だとすると、インターネットを使えば使うほど、わたしたちの脳に「散漫さの水路」がより広く深く掘られていくということだ。散漫さの水路は、思考全般にわたって影響を及ぼす。読書や勉強のように集中力が必要なことをしようとすると、脳はわたしたちを妨害し、散漫さを誘発する。やがて脳はその意図どおりに、わたしたちを本から引き離す。散漫な脳が楽しく遊び回れるスマートフォンへと、わたしたちを誘導するのだ。

それゆえ、読まなければという意思だけでは、本を読むのは難しい。なぜ以前より本が読めなくなったのかも考えてみる必要がある。おもしろい「おもちゃ」が増えたという理由もあるだろうが、インターネットがわたしたちの集中力を奪っていったせいでもある。つまり、本と親しくなるにはインターネットを遠ざけねばならない、ということだ。本の中でニコラス・G・カーは、わたしたちの脳に「集中力の水路」を掘る方法も教えてくれている。ずばり、読書だ。本を読めば読むほど集中力が高まるという。

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※本書に登場する書籍の引用箇所については、原書が日本語の書籍のものは当該作品の本文をそのまま引用し、それ以外の国の書籍については、訳者があらたに訳出しています。また、作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

※※※邦訳されていない作品のタイトルについては、訳者と編集部が訳し、(日本語直訳)として表記しています。

プロフィール

-

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。