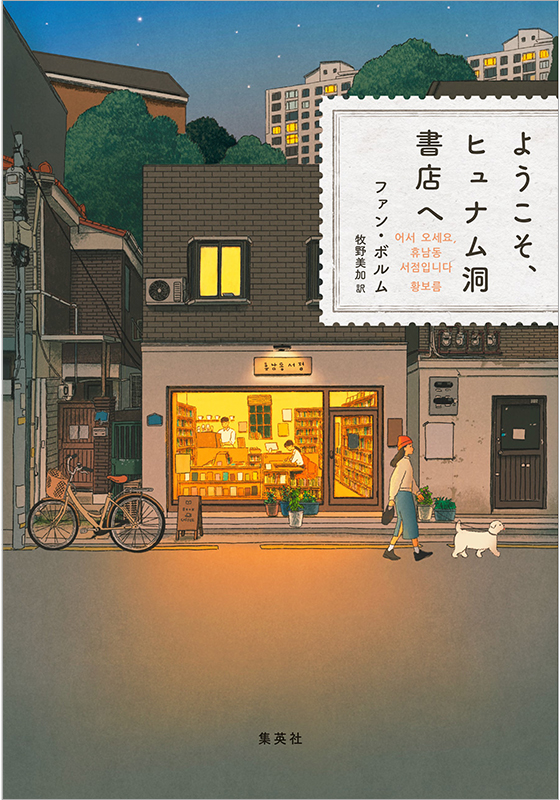

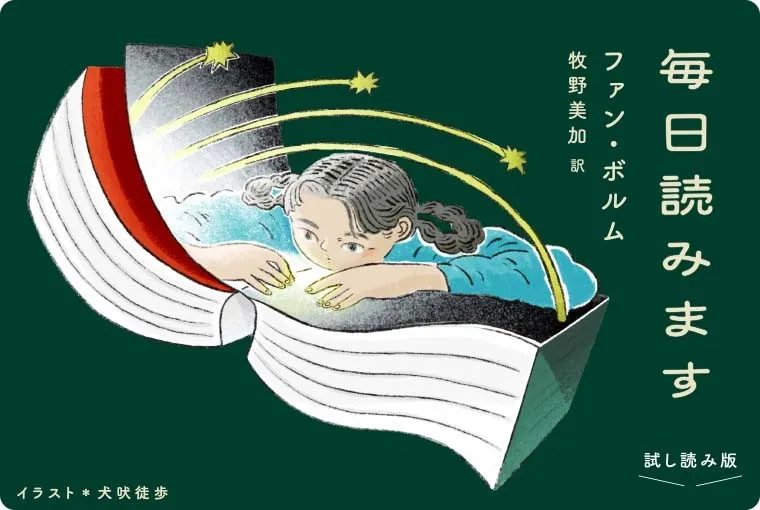

2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

09:タイマーアプリ使用記

2025年02月20日

イギリスの学者エブナー・オファーは、集中することは「幸福の普遍的道具」であると述べた。だがそれは幸福に限ったことだろうか? 集中することは「読書の普遍的道具」でもある。いくらおもしろい本でも、その本に集中できなければ何の意味もない。そこでわたしはここ数年、本を前にするとスーッと消えていく集中力をつかまえようと、自分なりの努力を重ねてきた。

その中で、しばらく試して諦めたのが「インターネット断ち」だ。『Ohne Netz: Mein halbes Jahr off line』(日本語直訳『ネットなし:わたしの半年間のオフライン』)の著者アレックス・リューレと、『The Winter of Our Disconnect: How Three Totally Wired Teenagers(and a Mother Who Slept with Her iPhone) Pulled the Plug on Their Technology and Lived to Tell the Tale』(日本語直訳『わたしたちの非接続の冬:ネット漬けの3人のティーンエイジャー(およびiPhoneと共に眠る母親)が、いかにテクノロジーのプラグを抜き、話をするために暮らしたか』)の著者スーザン・マウシャートは、それぞれ半年間インターネットのない生活をする。アレックス・リューレはドイツで一人で、スーザン・マウシャートはオーストラリアで10代の3人の子どもと共に。結果は? 予想どおり、インターネット断ちは生活を変えた。ドイツの著者はついに内面の声に耳を傾けるようになり、オーストラリアの著者は、インターネット漬けだった3人の子どもが新たな趣味や夢を見つけ人間関係をリセットしていく過程を、喜びと共に見守った。『The Winter of Our Disconnect』には、子どもたちの変化が描かれている。

質問:自分がどのくらい変化したと感じる?

ビル:僕自身が変わったわけではないけど、生活面では明らかに変わったことがいくつかある。まず、サックスの練習と読書の時間が増えた。この実験は一種の「引き金」、つまり、きっかけになってくれたと思う。今すぐ元通りの生活に戻っても、僕は元のようには変わらないと思う。どうして変わる必要がある? コンピューターで遊ぶよりおもしろいのに。

質問:考える時間が増えたと思う?

アニー:うん。前は、ただフェイスブックとかをぼーっと見てるだけで実際には何もしていない、っていう時間が多かった。今は、ほかの楽しみを見つけるようになった。前より外出もよくするようになったし。もう熱が冷めちゃったけど、一時は料理にハマってた。最近はラジオをよく聴いてる。

スージー:わたしは本を、前よりたくさん、そして前より速く読むようになった。前より賢くなった気がする。「Myspace」〔SNSのひとつ〕のプロフィールの「読書欄」なんて、みんなだいたい「本? CBF(Couldnʼt Be Fucked=くそくらえ!)」とか書いてあるんだよ。

ポジティブな変化を経験したものの、二人の著者は半年後に再びインターネットの世界に戻ってくる。インターネットのない生活を永遠に続けるわけにはいかなかったのだろう。その様子を見て、わたしの関心は「インターネット断ち」から「インターネット制限」のほうへと傾いた。どうやってインターネットを制限すれば、好きな読書ややりたいことを楽しんでできるようになるだろう。

ある知人がこんなヒントをくれた。「午前中はスマホを切っておくようにしてるんだ。そのあいだに、大事な仕事を集中して済ませる」。良い方法だ。また別の知人はこう言っていた。「わたし、定額データプランは利用しない。ネットにガンガン接続しちゃうから」。これまた良い方法だ。

わたしのたどり着いた方法はこうだ。まず、ネットを控えようという決心を維持できるよう努力する。ぼーっとインターネットをしていたら「あ、こういうクセを直そうって決めたんだった」と、手を止める。つい何度も開いてしまうアプリはスマートフォンに入れておかない、というのも手だ。ネイバーやダウムなどポータルサイトのアプリは削除し、SNSの中で唯一利用しているフェイスブックはホーム画面から削除した。フェイスブックを開くには複数の操作が必要になるので、自然と、あまり開かなくなった。

そういう努力をしたからといって、すぐさま集中力がみなぎってくるわけではない。そこで利用するようになったのがタイマーアプリ。わたしのダウンロードしたアプリはいたってシンプルだ。一つの画面に時間、分、秒だけが表示されている。タイマーアプリで時間を設定し、そのあいだ、ほかの事さえしなければいいのだ。わたしは20分に設定することが多い。その20分は「マンションが崩壊でもしない限り、かわいい甥っ子が部屋に乱入してこない限り、何が何でも一つのことに集中しなければならない」という意味だ。

本を読みはじめるときにタイマーをセットする。20分間は何があっても本だけを読む。アラームが鳴ったら一休みして、もう一度タイマーをセットする。再び本に集中する。1回につき20分は否が応でも読むので、タイマーを3回セットすれば1時間「集中」して読むことになる。満足感のせいか、そのころにはおのずと集中力が戻ってくる。それ以降は、タイマーなしでのんびりと読む。

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※本書に登場する書籍の引用箇所については、原書が日本語の書籍のものは当該作品の本文をそのまま引用し、それ以外の国の書籍については、訳者があらたに訳出しています。また、作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

※※※邦訳されていない作品のタイトルについては、訳者と編集部が訳し、(日本語直訳)として表記しています。

プロフィール

-

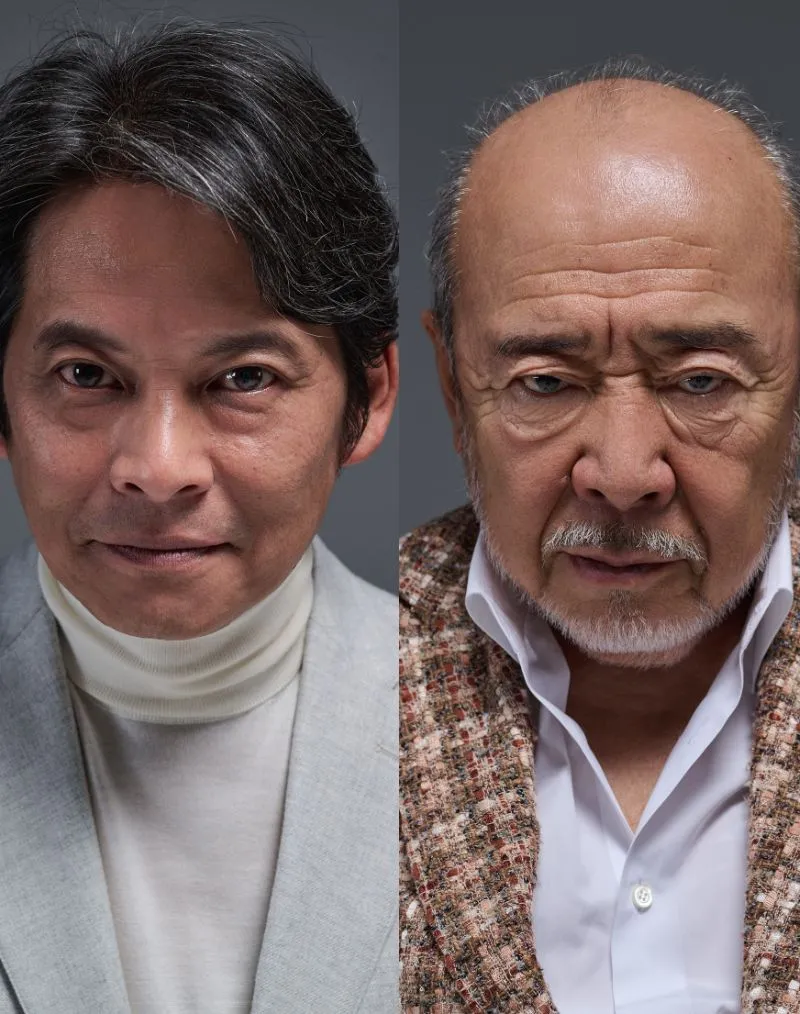

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。