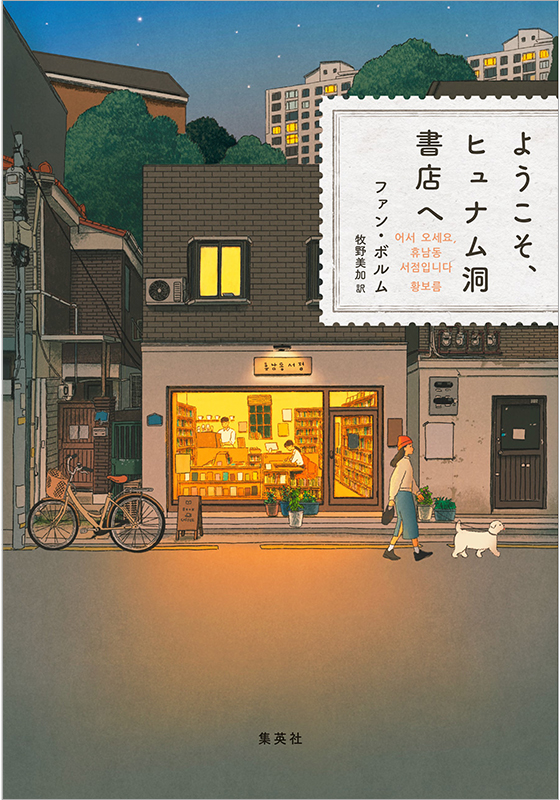

2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

10:古典を読む

2025年02月27日

ヘルマン・ヘッセの『デーミアン』を「初めて読んだ」友人は、こんな感想を口にした。

「わたしは、ヘルマン・ヘッセよりヘッセ以降の小説家たちのほうがすごいと思う」

「どうして?」

「この小説を読んだうえで、さらに小説を書こうって思えるなんて。どう生きるべきか、この本に全部書いてあるのに!」

いかに強烈な印象を受けたかが伝わってきた。友人にこの小説を読むきっかけを与えたのはわたしだ。30歳のころ『デーミアン』を「再読した」わたしは、あまりのすばらしさに、暇さえあれば『デーミアン』の話をし、友人もつられて読むことになり、そしてこんなにも熱い感想を聞かせてくれたのだ。

古典とは、人々が「わたしは……を再読している」とは言っても、「わたしは今……を読んでいる」とはけっして言わない本のことだ。

イタロ・カルヴィーノが著書『なぜ古典を読むのか』で述べた言葉だ。

人々はなぜ、わたしのように「再読」していると言うのだろうか? カルヴィーノによると「有名な著作をまだ読んでいないことを恥じる人々のつまらない見栄のせいだ。わたしもときどき自分の見栄を自覚することがあるが、『デーミアン』に限っては見栄ではない。本当に幼いころにこの本を読み、長いあいだデーミアンが主人公だと思い込んでいて(主人公はシンクレアだ)、あらためて再読した際に本来の主人公を知ると同時に感動までしたのだから。

それにわたしは、古典をあまり読んでいないことを恥ずかしいとも思わない(本当に!)。古典と呼ばれる本を全部読んだ人なんて、果たしているのだろうか? とはいえ、『デーミアン』のようにわたしの内面を熱く燃え上がらせてくれる本にまた出合ってみたいという欲望が、あるにはある。

イタロ・カルヴィーノは『なぜ古典を読むのか』で、「古典は、わたしたちが何者であり、どこからやって来たのかを理解できるよう助けてくれる」と述べている。けれど、いかに古典が偉大だとしても、古典だけを読むべきだとはわたしは思わない。逆に言えば、古典ばかり読む人たちは本当にすごいと思う。

たとえば、わたしがサミュエル・ベケットの『ゴドーを待ちながら』を読んだとしよう。この本を最後まで読み、内容を吟味するのに少なくとも一週間、いや二週間はかかるはずだ。そして、おそらく数年間は、誰かを待つことで生きながらえていた主人公エストラゴンとヴラジーミルを時折思い出すことだろう。やがてある日、わたし自身も何かを待つことで日々を耐えている、という事実を自覚するのだ。二人はわたしの記憶に一生残るかもしれない。

そんなふうに自分に深い影響を与える本を、人生とは何かを洞察した重厚な本を、立て続けに読む自信も能力も、わたしにはない。だからわたしは、古典を読んだあとすぐにまた別の古典を読むことはしない。古典が自分の中で消化されるのを待ちながら、古典ではない本を読んでいく。そうして「そろそろ読みどきかな」と感じたら、ヴァージニア・ウルフの『自分だけの部屋』やアレクサンドル・ソルジェニーツィンの『イワン・デニーソヴィチの一日』といった本を取り出して読む。

カルヴィーノも、古典しか読まない読書に慎重な姿勢を示していた。彼は「古典を読んで最大の成果を得るには、同時代に誕生する数多くの物語も適度に摂取しながら読む必要がある」と述べている。「古典を読むためには、それを『どのような観点で』読むかを設定しなければ」ならず、その観点を提供してくれるのが同時代の本だということだ。

古典ばかり読んでいると、過去の時空間に閉じ込められ、今いる場所で道に迷うかもしれない。一方で、古典でない本ばかり読んでいると、生の根源から遠く離れたところで、上辺だけにとらわれてさまようことになるかもしれない。古典と、古典でない本をバランスよく読まなければならないのはそのためだ。

以下は、『なぜ古典を読むのか』の中でわたしが一番大きくうなずいた文章だ。古典については人それぞれ意見があっても、この文章を否定する人はいないのではないだろうか。

誰もが認められる事実はただ一つ、古典は、読まないより読んだほうがいいということだ。

つづきは書籍版でお楽しみください。

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※本書に登場する書籍の引用箇所については、原書が日本語の書籍のものは当該作品の本文をそのまま引用し、それ以外の国の書籍については、訳者があらたに訳出しています。また、作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

※※※邦訳されていない作品のタイトルについては、訳者と編集部が訳し、(日本語直訳)として表記しています。

プロフィール

-

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

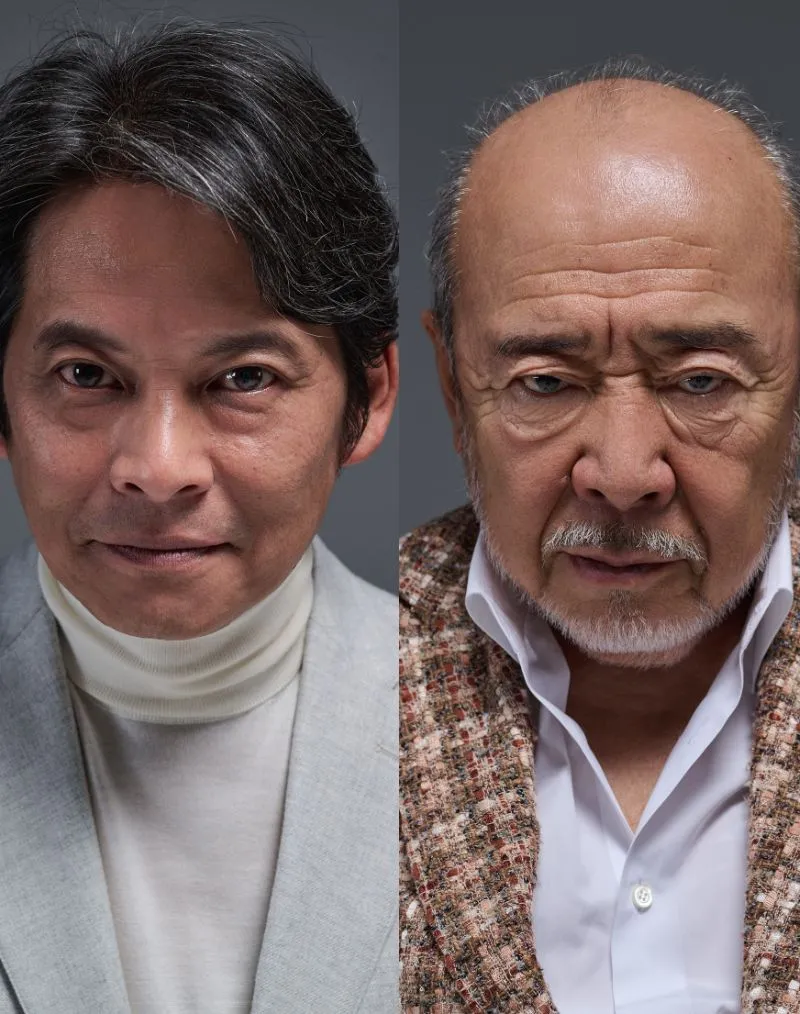

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。