2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

02:ベストセラーから離れる

2025年01月02日

子どものころ、わが家のリビングには、父の背よりはるかに高い本棚が一つ置いてあった。読む力がそれなりに身についた小学校高学年のころからだったか。特にやることがないときは、本棚から適当に本を取り出してぺたりと座り込み、その場で読みはじめた。「これなら読み進めてもいいかも」。自分なりの基準をクリアする本に出合うと自室に持っていき、静かに本の世界に入り込んでいった。

本棚いっぱいの本は、両親が結婚前から一冊、二冊と買い集めたものだった。時が流れ、本棚には、わたしの二歳上の姉の好みも加わっていった。ある日は、本棚にある父の本を、またある日は、読んでみたらと姉が差し出してくれた本を読んだ。当時のわたしの読書は、家族の読書遍歴に多くを頼っていたということだ。

わたし自身の読書遍歴が本格的に始まったのは大学生になってからだ。アルバイトで稼いだお金を握りしめ、本棚の前ではなく書店へと向かった。わが家の本棚と比べると、書店は無限大に広がる空間のようだった。わたしは、その無限大の空間から「1を引く」つもりで本を一冊ずつ買ってきた。自分の好みで発見した本が、自分の部屋に一冊、二冊と増えていった。

いつだったか、人間は自分の手で作った物をより高く評価する、という文章を読んだことがある。目の前の友人の作ったものとそう変わらない紙飛行機を作ったとしても、アイデアを絞って一生懸命作ったぶん「わたしの紙飛行機」のほうが価値あるように感じられる、という内容だった。わたしも、無限大から「1を引く」ことに費やした労力を思い、「わたしの本」を高く評価していた。書店で苦労して選んだ本が並ぶ「わたしの本棚」は、もはやリビングにある本棚とは比べ物にならなかった。

書店で発見した本が毎回満足のいくものだったわけでは、もちろんない。失敗もたくさんした。おもしろそうに思えた本がひどく幼稚で、著者の考えにどうしても共感できず、「どうしてこんなお粗末な本がこの世に存在するのか!」とプンプン腹を立てながら本を閉じたこともある。がっくりするような本を選んでしまった数々の経験、逆説的だが、そういう経験が、自分に合う本を上手に選ぶ力をつけてくれた。

わたしは本を選ぶとき、必ずチェックするものが二つある。目次と序文だ。まず目次に目を通して、本のテーマに関する著者の専門性や関心を見極め、叙述の方向性を把握する。目次をチェックしたら序文を読み、執筆動機や文体を確認する。動機に共感し、文体が気に入ったら、最後に本文を何ページか読む。そうすることで本の全体の雰囲気がつかめるからだ。

実際、本を選ぶときにもっとも頼りにしているのは「勘」だ。それは、経験がわたしに与えてくれた直観のようなものだ。目次に目を通し序文を読んでみると、おのずと「あ、おもしろそう」という勘が働く。わたしはその勘に忠実に従う。時には、偶然目にした数行の文章を読んだだけで本を買うこともある。そんな文章が書ける著者の本なら、きっとわたしは気に入るはずだという「勘」で。

『世界の使い方』も、そうやって発見した本だ。スイス・ジュネーブ出身の旅行家兼作家ニコラ・ブーヴィエの、世の中を見る独創的な視線は序文からすでに表れていたし、本文でも、彼は情熱や好奇心をのびのびと発揮していた。わたしにとっては名前を聞くのも初めてのその外国人作家は、旧ユーゴスラビアやトルコ、イラン、パキスタン、アフガニスタンを旅していた。わたしは「この本どうですかね?」と誰にも聞けないまま、一生訪れることもなさそうな国々の話に耳を傾けた。そしてこんな文章に出くわすとうれしくなった。

セルビア人たちは、大きな混乱に陥っている人や孤独な人のことをひと目で見分ける。そしてすぐさま、酒瓶と、傷のある梨を何個か手にして優しく近づいていく。

セルビア人を見る著者の視線が気に入った。鋭くも温かく、具体的でありながら日常的だ。このように著者に好感を抱くと、その本から簡単には離れられなくなる。偶然出合った本でわたしは魅力的な著者と出会い、そんなふうにしてまた本を発見する。発見が増えるほどに、どんどん本と親しくなっていく。

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※本書に登場する書籍の引用箇所については、原書が日本語の書籍のものは当該作品の本文をそのまま引用し、それ以外の国の書籍については、訳者があらたに訳出しています。また、作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

プロフィール

-

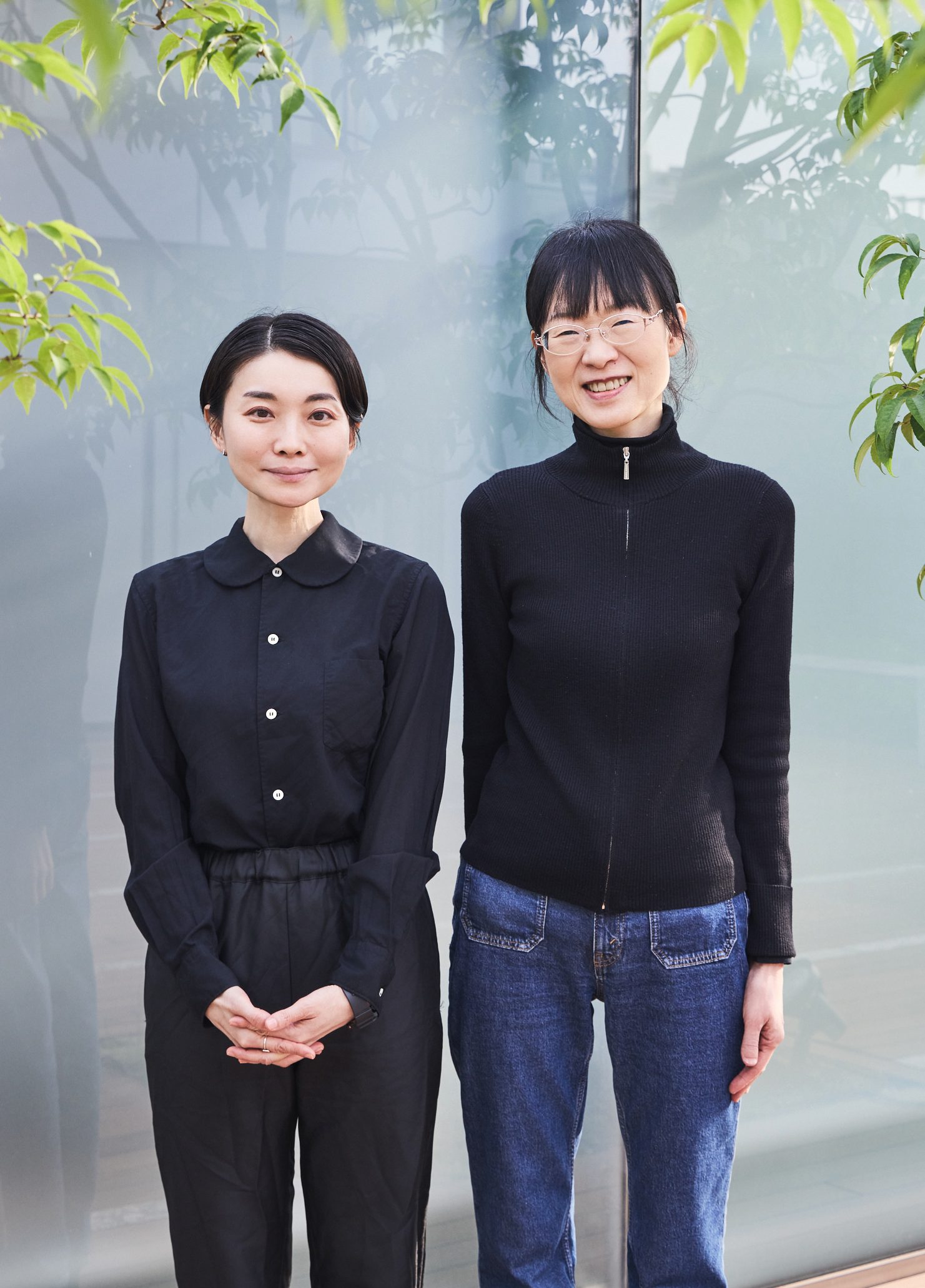

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

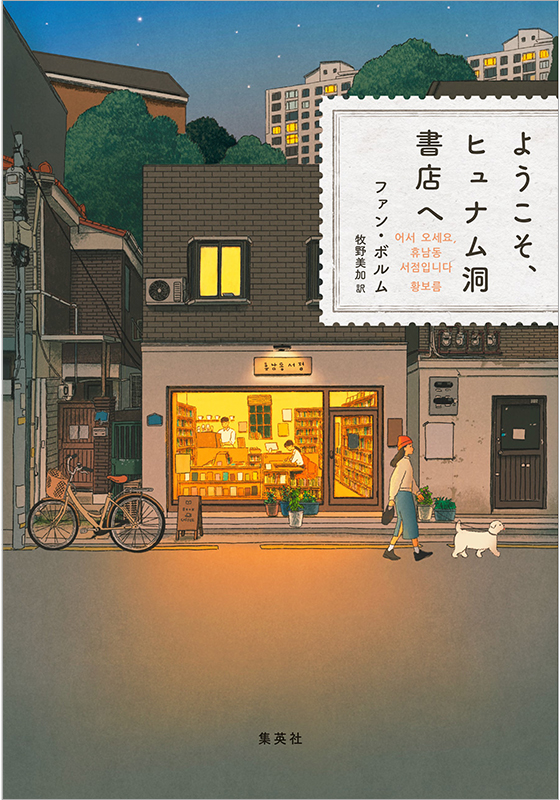

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日篠田節子「創作する側の気持ちってどういうものなのか、突き詰めて書いてみたかった」

バブル期に一世を風靡するも「終わった」と言われ、近年になり復活した外国人画家の正体を追うミステリーの根底にあるテーマとは。

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。