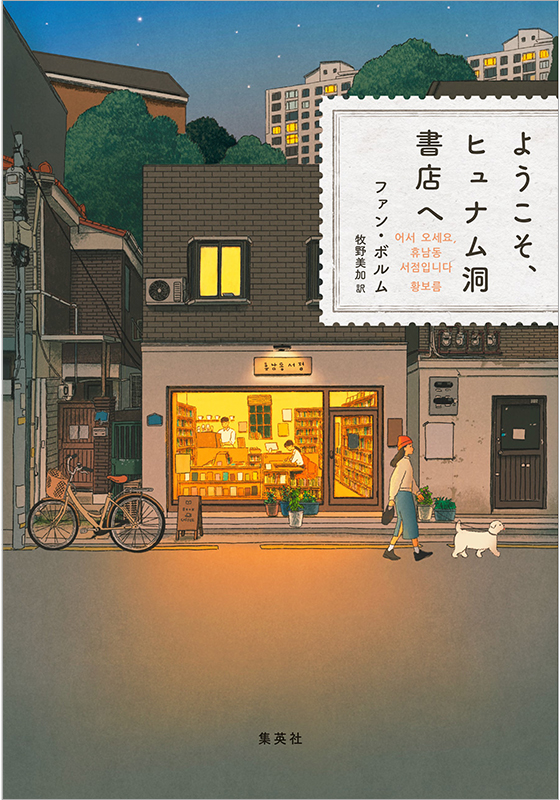

2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

07:かばんに本を入れて持ち歩く

2025年02月06日

読者から作家に転身した人は多い。読んでいると書きたくなるのだろうか?(わたしもきっとそうなのだろう) 確かに、おもしろい映画を一本観ただけでも誰かに話したくてウズウズするのに、長い時間をかけて本を読んだ人が口をつぐんでいられるはずがない。つまり、読むことと書くことは一体なのだろう。読む人は書きたくなるものだし、書く人は読まずにはいられないのだから。

そういえば、読書と執筆は似ている点が多い。パッと思いつくだけでも三つある。一つ、テレビやゲームのように即時的な快楽はもたらさない。読んだり書いたりする行為は、脳の快楽中枢に直接的な刺激を与えないからだ。それゆえ、意を決したからといって、読書や執筆の楽しさに一朝一夕に目覚めることはまずない。楽しむには時間が必要だ。読んだり書いたりするときに感じる快楽は、時とともに大きくなっていく。夕立のように一気に降り注ぐのではなく、霧雨に服が濡れていくようにじわじわと染みていく。

二つ、したいと思っている人は多いが、実際にしている人は少ない。ナタリー・ゴールドバーグの『Wild Mind: Living the Writerʼs Life』(日本語直訳『ワイルドマインド:作家としての人生を生きる』)には、書きたいという気持ちはあるものの、難しいという理由で実際に書くには至らず、結局諦めてしまった人の話が出てくる。その人に必要な処方はただ一つ。「とりあえず書くべし」。これは読書にも言える。読みたいという「気持ち」から一歩踏み出して「読むべし」。

三つ、どこでもできる。本はどこでも読めるし、文章もどこでも書ける。読書も執筆も、「とりわけはかどる場所」が存在するのは事実だが、それでもやはり、場所の制約をあまり受けないという点は同じだ。そしてまさにこの三つ目の特徴が、二つ目の問題を解決してくれる「カギ」だ。「気持ち」だけに終わらず行為を楽しむために(今あなたがどこにいようと)本を読み、文章を書いてみるのだ。そのために必要なのは、せいぜい本とメモ帳(またはスマートフォンのメモアプリ)くらいだ。

朝家を出るとき、読みたい本をかばんに入れてみよう。いつでも取り出して読めるように。メモ帳も入れておこう。いつでも取り出して書けるように。ちょっと手が空いたとき、退屈なとき、待っているとき、読みたいとき、書きたいとき、かばんの中にスッと手を入れて本やメモ帳を取り出すのだ。毎日同じ行動を繰り返してみよう。最初のうちは慣れないだろうけれど、続けているうちに、本やメモ帳を持たずに外に出るのがなんとなく心細くなるはずだ。

わたしも、いつでも文章を書く。いつもかばんにスマートフォンが入っているから。いつでも本を読む。いつもかばんに本が入っているから。わたしはとりわけ、やたらとかばんの中に意識が向かうような、時間ができたら即座に取り出して読みたくなるような強烈な本を持ち歩くのが好きだ。たとえば『非社交的社交性:大人になるということ』みたいな本。

日本社会特有の集団主義に強く反発し、「濃密な人間関係」を憎むと堂々と明かしている中島義道はこの本で、イマヌエル・カントの人生と哲学を通して、「依存から抜け出し、かつ、いかに孤立せずにいられるか」を語っている。本のタイトルである「非社交的社交性」は、人間には「社会を形成しようとする性質」と「自身を個別化する性質」のどちらもある、とするカントの言葉だ。人間は、孤立したくないと願う一方で孤立したいとも願う、ということだ。他人と関係を結ぶのが苦手で他人を避ける人たちに、著者が伝えようとするメッセージはこうだ。

たった一つの絆でいいのだ。(……)あなたが本当に信頼できる人、あなたが生きていることそのことが励みになる人がいれば(……)あなたは生きていけるであろう。ただ、あなたを本当に必要としている人が見つかれば、あなたの「わがまま」を真剣に聞いてくれる人がいれば、あなたは生きていける。

今日だけは思うままに、世の中の人を、人知れずかばんの中に本を入れて持ち歩く人と、そうでない人に分けてみる。たびたび本を開いて著者の話に耳を傾ける人と、そうでない人。わたしは、自分が常に前者でありたいと願う。だから、出かける前にはいつも本棚の前にたたずむ。今日一日を共にしてくれる本を選ぶために。

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※本書に登場する書籍の引用箇所については、原書が日本語の書籍のものは当該作品の本文をそのまま引用し、それ以外の国の書籍については、訳者があらたに訳出しています。また、作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

※※※邦訳されていない作品のタイトルについては、訳者と編集部が訳し、(日本語直訳)として表記しています。

プロフィール

-

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

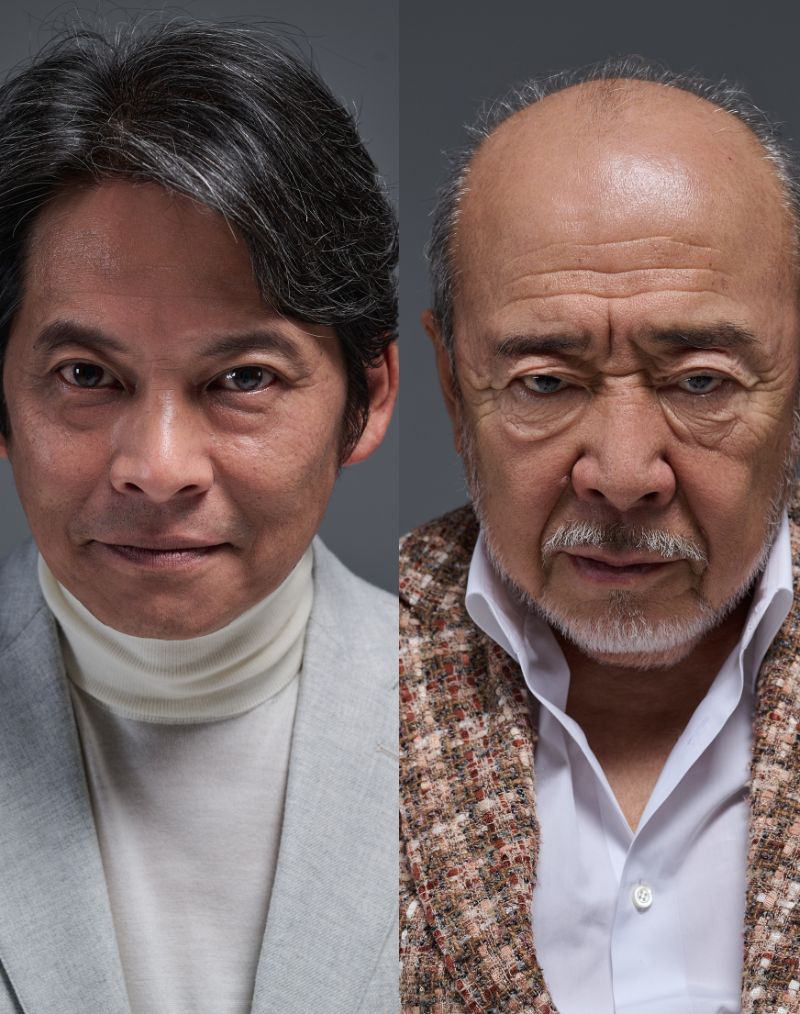

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。