作家・寺地はるなさんによるエッセイ連載。食べて眠って働いて……日々をやりくりしている全ての人に贈る、毎日がちょっと愉しく、ちょっと愛おしくなる生活エッセイです。

最終回:故郷

2025年04月25日

『架空の犬と嘘をつく猫』という本が映画化されることになった。自分の書いたものが映像になるのははじめてのことである。

先日、その映画に関することで、佐賀県に行ってきた。およそ五年ぶりのことだ。

『架空の犬と嘘をつく猫』は佐賀県をモチーフにした架空の町を舞台にした小説であり、撮影はすべて佐賀でおこなわれた。私が映画を撮ったわけでも出演しているわけでもないのだが、いちおう原作者ということになるので、「わての本が映画になりまんねん。ちょっとエキサイティングだっしゃろ」みたいなことを佐賀県庁や県立図書館、佐賀市内の書店のみなさまに報告しに行ったのである。念のため書いておくが、私は普段からこんな『女の勲章』の田宮二郎みたいな喋りかたをしているわけではない。

映画に関してはまだ情報解禁になっていない事柄が多く(そして私自身わかっていないことも多く)、なにを聞かれても「うれしいです」しか答えないという、うれしいですbotと化していた。

あちこちで、「映画化が決まってどんな気持ちでした?」と問われた。前述の通り「うれしいです」しか答えられなかったが、実際は「へえ……生きているとそういうこともあるんだなあ」という感じだった。

もちろん万感の意をこめた「へえ……」だ。

私は佐賀県で生まれ育ち、三十一歳の時に大阪に引っ越した。そのことはもうインタビューでもさんざん喋っているし、エッセイにも書いているし、もしかしたらSNSなどでも発言しているかもしれない。

これまで、「ご出身は佐賀ですか。いいところですよね」などと周囲の人から言われるたび、うまく答えられなかった。

いいところ。私もそう思う。ただ生きていれば、いいことも悪いこともある。誰かに傷つけられたり、誰かを傷つけたりすることもある。

「ええ、いいところです」と屈託なく答えることのできないような、その土地にまつわる複雑な思いが積み上がっていく。

故郷のことを問われると、いつも言葉少なになる。故郷そのものが、ではなく、故郷にいた頃の自分が嫌いだからだ。大阪という、私のことなど誰も知らない土地に来てようやく、楽に呼吸ができるようになった。

帰郷する際は、いつも腹筋にクッと力をこめていた。思い出しただけで視界が暗くなるような記憶が、いくつかある。気を抜くと時間が逆行していくような気がした。いちばん惨めな日々を過ごしていた頃のオドオドした自分に戻ってしまうような気がした。子どもには、そんな姿を見せたくないと思った。

作家になってからは、よりいっそう腹筋に力を入れる必要があった。昔からの知人は、私が嫌いだった自分を「私」だと思っているし、実際その通りなのだ。別人に生まれ変わったわけではないのだから。

彼らがおそらくほめ言葉として口にする「なんの取り柄もないおとなしい子だったのに、すっかり有名人になったね」というような言葉が(小説書きをやっているだけで、有名人になったわけではない、という事実はさておくとして)苦痛で、ここ数年はあまり帰らないようにしていた。

だから今回も、新幹線で向かうあいだすこし緊張していたのだが、行く先々でたくさんの人の心遣いに触れ、腹筋ゆるゆるのまま過ごした。

記憶も、感情も消えない。ただ、すっかり別の絵に塗り替えることはできなくても、あらたに幸福の記憶を描き足すことはできるのだと知った。その安堵感で、帰りの新幹線ですこし泣いた。

生きていたら、こういうこともあるのだ。

プロフィール

-

寺地 はるな (てらち・はるな)

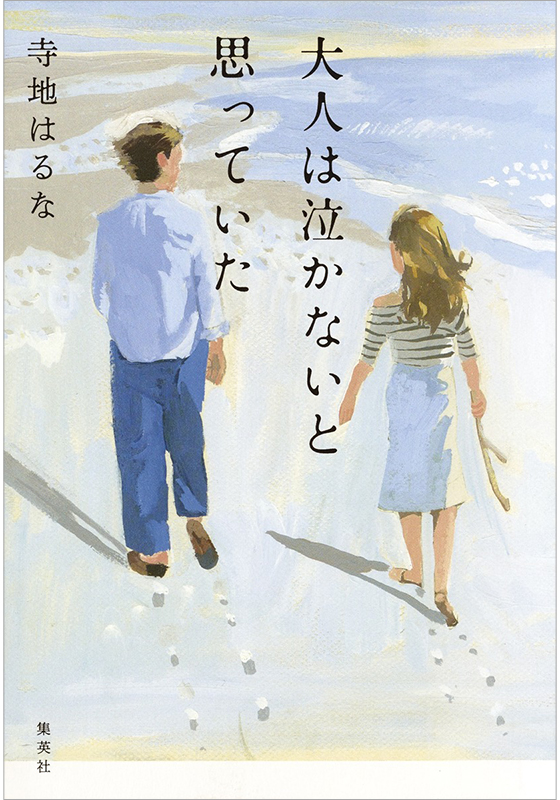

1977年佐賀県生まれ、大阪府在住。2014年『ビオレタ』でポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2021年『水を縫う』で河合隼雄物語賞受賞、2023年『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞9位入賞、2024年『ほたるいしマジカルランド』で大阪ほんま本大賞受賞。『大人は泣かないと思っていた』『こまどりたちが歌うなら』『いつか月夜』『雫』など著書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年08月22日

インタビュー・対談2025年08月22日

インタビュー・対談2025年08月22日森晶麿「その一言が謎を呼ぶ 日常生活から生まれるミステリー」

街に落ちている様々な一言を自由律俳句、通称〈野良句〉に見立ててその謎を解いていくという、俳句ミステリーの魅力に迫る。

-

インタビュー・対談2025年08月20日

インタビュー・対談2025年08月20日

インタビュー・対談2025年08月20日渡辺 優「人によって性への感覚がちょっとずつ違うということを書きたかった」

ヘテロセクシュアルの恋愛が王道とされる社会に馴染めない女性が主人公の本作。著者の中に蓄積されていた違和感とは。

-

インタビュー・対談2025年08月18日

インタビュー・対談2025年08月18日

インタビュー・対談2025年08月18日篠田節子×高橋明也「自分が立てたコンセプトに押し潰されず、歳を取るに従って自由度が増していく」

篠田節子さんと長きにわたる親交があり、美術史家で東京都美術館館長の高橋明也さんをお招きし、最新作についてたっぷり語っていただきました。

-

お知らせ2025年08月16日

お知らせ2025年08月16日

お知らせ2025年08月16日小説すばる9月号、好評発売中です!

待望の新連載は、京極夏彦さんと月村了衛さんの二本立て! 篠田節子さん、渡辺優さんの新刊刊行記念対談も必読!

-

インタビュー・対談2025年08月16日

インタビュー・対談2025年08月16日

インタビュー・対談2025年08月16日渡辺 優×齋藤明里(女優/読書系YouTube「ほんタメ」MC)「世の中は恋愛至上主義なのか?」

渡辺優さんの作品を愛読している読書系YouTube「ほんタメ」MCの女優・齋藤明里さんと、最新作について語っていただきました。

-

連載2025年08月15日

連載2025年08月15日

連載2025年08月15日【ネガティブ読書案内】

第45回 川上和人さん

無人島でピンチに陥った時