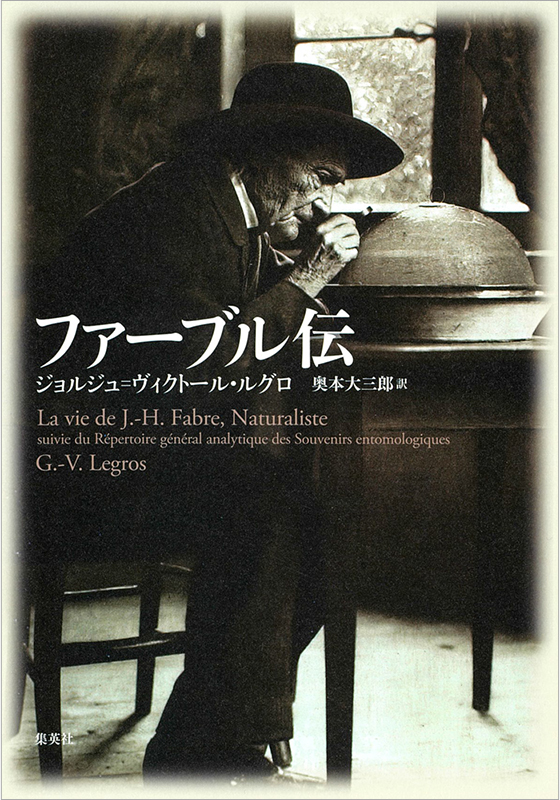

内容紹介

博物学の巨人ジャン=アンリ・ファーブル。

彼の晩年を支え、その功績を世に広めた最大の理解者、ルグロ博士が詳細にたどる孤高の生涯。

『完訳 ファーブル昆虫記』の訳者、奥本大三郎の翻訳で贈る〈ファーブル評伝の決定版〉!

「ルグロ博士は、厳密な通訳のように、私の仕事と発見の全体を要約して、驚くほど正確な見取り図を作ってくれた。その紹介の仕方は、これ以上のものは望み得ないほど、わかりやすく、生き生きしたものになっている」ジャン=アンリ・ファーブル

プロフィール

-

ジョルジュ=ヴィクトール・ルグロ (G.-V.Legros)

フランスの医師、政治家。1862年、フランス中部クルーズ県オービュッソンに生まれる。パリの名門高等中学校リセ・ルイ=ル=グラン、次いでパリ大学医学部で学んだのち、ロワール=エ=シェール県モントリシャールで外科医師となる。進歩派の政治家としても活躍し、市会議員を経て、第一次世界大戦の時期には国会議員も務めた。ファーブルの自宅兼研究所「アルマス(荒地)」や、フランソワ・ラブレーの生家とされる「ドヴィニエールの家」など、重要な史跡の国による保存にも力を尽くす。1940年、モントリシャールにて死去。

-

奥本 大三郎 (おくもと・だいさぶろう)

フランス文学者、作家、「NPO日本アンリ・ファーブル会」理事長、埼玉大学名誉教授。1944年、大阪市に生まれる。東京大学仏文科卒業、同大学院修了。主な著書・訳書に『虫の宇宙誌』(読売文学賞)、『楽しき熱帯』(サントリー学芸賞)、『斑猫の宿』(JTB紀行文学大賞)、『ファーブル昆虫記(ジュニア版)』(全8巻・産経児童出版文化賞)などがある。2017年に完結した『完訳 ファーブル昆虫記』(全10巻20冊)の訳業で第65回菊池寛賞受賞。一連の功績によって第53回JXTG児童文化賞受賞。

訳者あとがきより

「ここにある昆虫観察の記録は、観察者自身をも主人公とする、長期にわたる人間観察の記録でもある」――奥本大三郎

本書は、G.-V. Legros., La vie de J.-H. Fabre, Naturaliste: suivie du Répertoire général analytique des Souvenirs entomologiques(Delagrave, Paris, 1924)の全訳である。底本としてこれを用い、部分的にはSCIENCES NAT版(Paris, 1996)も参照した。

著者のルグロは、フランス中部クルーズ県オービュッソンの出身で、パリの名門高等中学校リセ=ルイ=ル=グラン、パリ大学医学部を出た外科医師である。俗っぽい言い方をすれば、昔の日本で一高、東大を出たようなエリートということになる。そのエリートが、貧困と階級差に生涯苦しんだ南仏ルーエルグ出身の、ファーブルの伝記を書いたのである。

しかもルグロは、特に昆虫に興味があったわけでも、プロヴァンスの民俗や文芸復興運動に加わったわけでもない。ただただ、ファーブルの著作を読んで感動し、直接会って彼の人物に尊敬の念を覚えた。そして、ファーブルの、いわば押しかけ弟子となった人である。

彼は、『昆虫記』の著者が、晩年を迎えて、不当にも理解されず、あたかも貴い碑(いしぶみ)が苔(こけ)むし、人に読まれぬまま忘れられそうになっていること、それどころか、一時窮乏生活に陥っていたことを憂慮し、というよりは一種の義憤を感じて、その顕彰のために全力を尽くした。

ルグロは、のちには国会議員になったが、ファーブルの「荒地(アルマス)」がパリの国立自然史博物館の分館となって保存されているのは、彼の尽力のおかげであると言えよう。

また、書簡などの資料が散逸しないうちに、そしてファーブルゆかりの人々が生きているうちに、綿密な調査によって、その生涯の記録をこのような形でまとめたのは、彼の大きな功績である。

もっとも、『昆虫記』の中には、すでに著者自身の筆によって自伝風の物語が巧みに織り交ぜられており、それが実はこの十巻の書物に永遠の命を与えているのであって、これがもし単なる観察記録だったら、今はもう専門家以外の人には用のない、データの古い参考文献ということになっているであろう。

しかし、ファーブルの著作は、その面白さ、読みやすさのゆえに、「なに、あれはエッセイですからね」と一部の学者に軽んじられてもいる。文学と自然科学の幸福な調和などという博物学の理想は、世界文明が急速の進歩をとげるというよりは、終末に向かって秒読み態勢に入っているかのような現代においては、どこにも居場所の見出せない、たわごとのごときものであるのかもしれない。 『昆虫記』という日本語の題名は、大杉栄によるもので、簡潔な、優れたものであるが、『昆虫学的回想録』(Souvenirs entomologiques スーヴニール・アントロモジック)という原題は、長ったらしいし、しかもentomologique(昆虫学的)などという言葉は普通のフランス人には見慣れないものである。だから最初のうち、この本は売れ行きが悪かったようである。しかし、この書名は、その実まことによく本の内容を表していると思わざるを得ない。なぜなら、ここにある昆虫観察の記録は、観察者自身をも主人公とする、長期にわたる人間観察の記録でもあるからである。ハチとその獲物の行動を観察しているファーブルの精神は、ときおり肉体から遊離して、観察している自分自身を観察しているかのようである。そして、その記述こそが、心理小説の天才プルーストや、あの血の通った哲学者ベルクソンの興味を惹いたのであろう。

一九一〇年四月三日、南仏オランジュ近郊の小さな村、セリニャンのカフェの広間で祝宴が開かれた。それは村はずれに隠棲する博物学者、ジャン=アンリ・ファーブルの功績を称える会で、主唱者は、のちに本書を書いたルグロであった。

ルグロは、作家であり、詩人でもあるエドモン・ロスタン、メーテルリンク、ロマン・ロランらに呼びかけて、この式典を企画し、執り行ったのだが、四月三日の式に実際に出席した人の数は多くはなかった。セリニャンは何と言っても辺鄙な村であったし、ファーブル自身が学者としてまだあまり認められていなかったからである。しかもその同じ時期に、あのモナコ公国で、巨費を投じて豪勢な海洋博物館開館の式典が開かれ、名のある学者たちはそちらの方に招待されていた、ということもあった。

一九一〇年のその会から数えて七十五年後、一九八五年の五月に、パリ、次いでアヴィニョンでファーブル記念の学会と式典が開かれた。

そのために尽力したのは、パリの国立自然史博物館教授でハサミムシが専門のコーサネル教授、スカラベなど甲虫のイヴ・キャンブフォール教授、セミのベルナルディ教授、多肉植物のイヴ・ドゥランジュ助教授らであった。この時を機に、筆者は、ファーブルを大切に思うパリの学者らと知り合うことができた。南仏セリニャンのファーブル記念館館長ピエール・テオッキさんとはすでに親しかった。セリニャン村の広場では、若者たちが民族衣装を着て伝統音楽を奏で、ドーデの風車小屋だよりの時代のように、輪になって踊ってくれた。

本書の翻訳、注釈に関しては、集英社クリエイティブ翻訳書編集部の仲新氏に、大いにお世話になりました。付記して感謝の意を表します。本書はまた『完訳 ファーブル昆虫記』(全10巻20冊、集英社刊)の仕事と切り離せないものでもあり、その時のスタッフの皆様にも、ここで深く感謝いたします。

二〇二一年五月吉日 ファーブル昆虫館「虫の詩人の館」にて

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

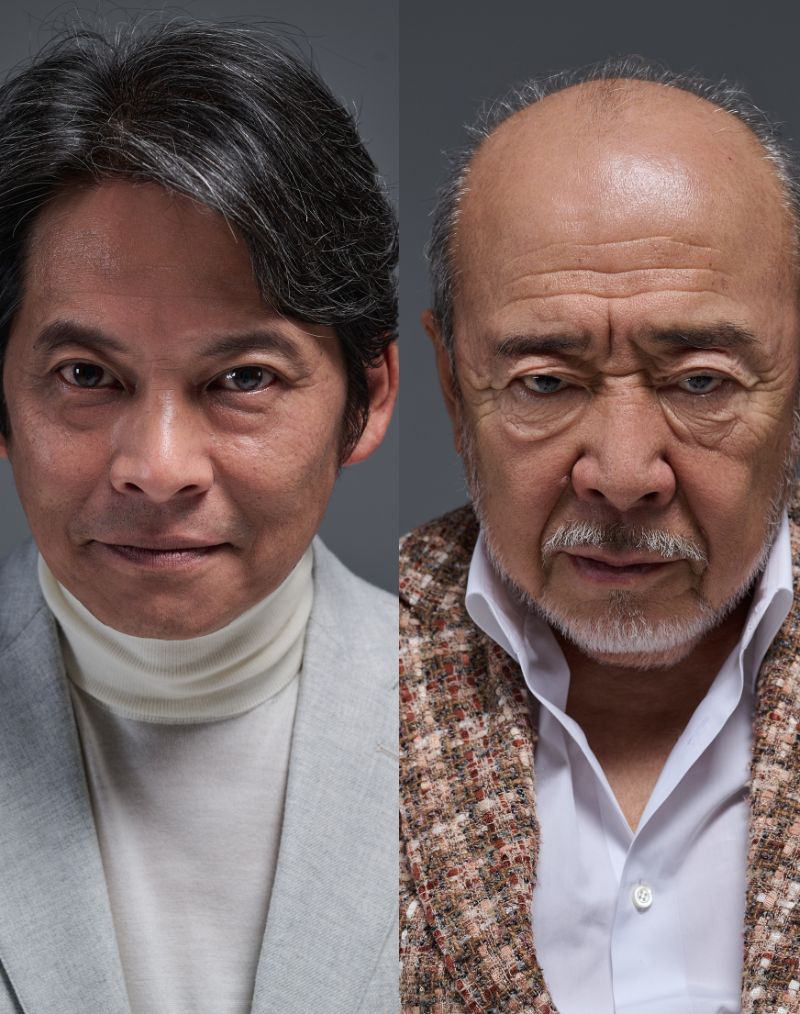

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。