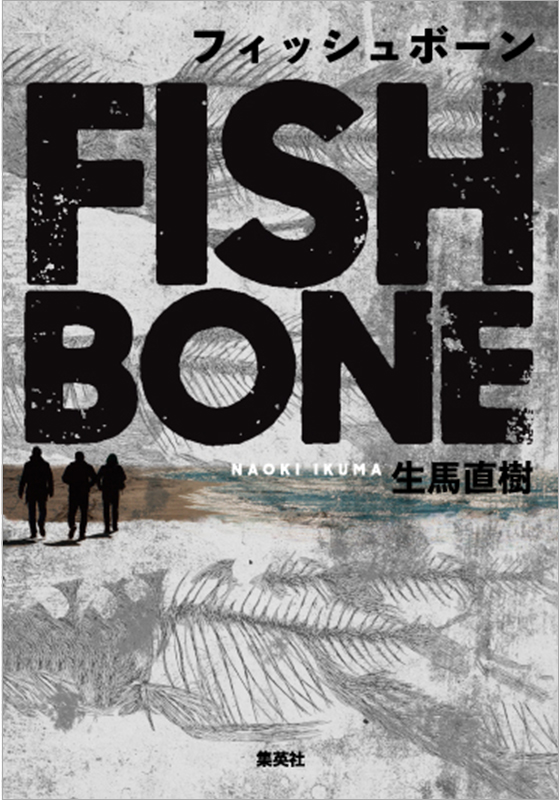

内容紹介

コミュニティから爪弾きにされた3人の少年。暴力団組長の父親を持つ玉山陸人(たまやま りくと)。虐待を受け児童養護施設で育った日高航(ひだか わたる)。愛人殺しの罪で父親が服役中の沖匡海(おき まさうみ)。不遇な少年たちは誓った。「真逆の世界」を実現させると。やがてヤクザとなった3人は、一件の放火事件をきっかけに、地元・新潟にある大手製薬会社の社長令嬢誘拐計画を立てることになるが――。

プロフィール

-

生馬 直樹 (いくま・なおき)

1983年12月、新潟県生まれ。2016年『夏をなくした少年たち』で第3回新潮ミステリー大賞を受賞。そのほかの著書に『偽りのラストパス』『雪と心臓』。

【推薦コメント】

ここにあるのは、怒り、悔恨、贖罪、恐怖、友愛――

それぞれが強すぎて未消化であるがゆえに整合性が取れない感情だ。

だからこそ、このラストは彼らをギリギリのところで繋ぐためのものだったように思えてならない。

――芦沢央(作家)

ほろ苦い青春譚と思って読み始めた。

とんでもない誤解だった。

ひとたびページを繰れば、驚嘆の大波に身を委ねるのみ。

――伊岡瞬(作家)

【書評】

「少年たちの終わらない旅」

三橋 曉(ミステリ評論家)

小学四年の夏、日本海を望む港町で陸人と航は匡海に出会った。陸人は暴力団組長の息子、航に両親はなく、匡海の父親は服役中の殺人犯だった。つらい境遇が結びつけた三人だったが、まだ見ぬ未来に向けて共に人生を歩み始める、アウトサイダーとして。

生馬直樹の新作『フィッシュボーン』でまず心をうたれるのは、中学生になった彼らが春休みの自転車旅行で大人の世界を覗き、夢を語り合うくだりだ。しかし瑞々しさに輝く少年時代は、永遠に続くわけではない。海産物の密漁で味をしめ、反社の世界に深入りしていく彼らの人生は、やがて暗転する。

幼き日の過ちと長い悔恨を描いたデビュー作『夏をなくした少年たち』が物語るように、作者は小説に流れる時間と、その中で移ろいゆく人の心を、鮮やかに描いてみせる名手である。その才は、この四作目でも健在だ。大人になった三人の友情は、悪と正義の分かれ目に危うい状態で立たされる。そんな彼らの少年時代がカットバックの手法で詳らかにされ、現在と対比されていくのである。

金目当てに手を染めた令嬢誘拐が彼らの運命を狂わせていくが、さらに事件から五年後、山中で半ば白骨化した男の遺体が見つかる。遺留品から身元を洗う長岡署の柳井は、『偽りのラストパス』の山家刑事にも通じる正義を重んずる捜査官の鑑で、実は犯罪被害で心に傷を負う娘の親でもある。相棒や後輩、鑑識等と連携する、飽くまで組織の一員だが、彼の粘り強さが解決の緒となっていく。

不条理な世の中とは〝真逆の世界〟をめざし、繫がり合うことで理想を求めた三人を、現実は孤独な闘いに追いやる。それでも後戻りできない人生を懸け、前を向こうとする主人公らの姿を、作者は郷愁をこめて見つめ続ける。大胆に仕掛け、一気にミステリとしてのリミッターを振り切ってみせた前作『雪と心臓』に匹敵する衝撃もある。元少年たちの見果てぬ夢の顚末を見届けてほしい。

みつはし・あきら●ミステリ評論家

初出「青春と読書」2021年9月号

【書評】

「疎外感が繫いだ絆の果て」

北村浩子(ライター、フリーアナウンサー、日本語教師)

体型や造作、運動神経や芸術センスなど、人の人生は持って生まれたものにある程度左右される。どんな親のもとに生まれ、どんな家庭環境で育つかは、その最たるものだろう。人生は選べないことであふれている……そのことを小さい頃から察知している子供も、実はたくさんいるのではないか。

この小説の三人の主人公、玉山陸人、日高航、沖匡海は「その類の子供」だった。陸人は日本最大規模の指定暴力団の系列組織、玉山会の会長の息子で、幼い頃から周囲に敬遠されていた。航は児童養護施設で育ち、〈めんどうくさい子〉だと近所の人に言われていた。匡海の父親は愛人を殺害し、服役している。新潟県長岡市に暮らす三人は、まず陸人と航が小一で出会い、小四のときに二人が匡海と出会うかたちで仲良くなる。疎外感と孤独は彼らを結びつける紐帯だった。

中学に進んでも三人に対する「穿った見方」は消えない。陸人はクラスメイトに利用され、航はいじめを受け、匡海も中傷にさらされる。理不尽さに憤り、悔しさを嚙みしめながら陸人はこう思う。

〈たとえば百人いて、九十人と普通に接していても、あとの十人としつこく揉めたなら、その印象がすべてになってしまう〉

印象は、他人が着せる脱げない服のようなものだ。同じ服を着せられている航と匡海の心を守らなければ、と陸人は自分に使命を課す。そして二人にこう宣言する。

「俺は将来、教える人か正す人になろうと思う」「おまえらと一緒に真逆の世界を実現させたい」

差別、偏見、視線の中に存在する悪意。それらを自分たちの力で塗りつぶし、笑って暮らせる世界を目指す。そんな目標を掲げ、十代半ばの三人はさらに絆を強める。しかし、「チーム」を引っ張らねばと奮闘する陸人の努力は報われない。警察学校の試験に落ち、それでも夢に向かわなければと就職せずに踏ん張るが、詐欺グループのうまい話に釣られ、二人を巻き込んで大きな失敗をしてしまう。最も手を借りたくない父の威光によって危機を脱した陸人は、方針を大きく転換。資金を貯めるため、玉山会に属す組を立ち上げたのだった─。

新潟を舞台に、友情という言葉に収まりきらない少年少女たちの関係を、ミステリーの匂いを持たせながら描いてきた著者は、今回もその路線を継承しつつ、さらに複雑な物語を作りあげている。いずれも三人称で、第一章は陸人、第二章は航、第三章は匡海に焦点を当てて書かれているのだが、どの章にも「五年後」という時間軸が挟まれているのだ。

「五年後」のパートは、柳内という長岡警察署の警官がメインとなり、彼が担当するある事件の捜査の模様が綴られる。死後数年経っているとみられる焼死体が、山の麓で見つかったのだ。柳内は二つの遺留品を手がかりに、男性と思われる遺体の身元を探る。

このパートでは柳内の家庭内事情も丁寧に書かれる。彼の娘、二十八歳の結衣子は大事な人を失った三年前から心を閉ざしており、柳内は娘を不憫に思っている。本筋に直接関係はないが、柳内が結衣子を思いやるいくつかの小さな場面がとてもいい(こういうシーンが作品を味わい深いものにするのだ)。彼が追う事件と三人はどんな関係があるのか、焼死体は誰なのか。「五年後」と三人の過ごした時間が交互に置かれ、やがて陸人視点の第一章の「事実」が、違う姿を見せ始める。

この小説には、いわゆるどんでん返しが盛り込まれている。映像化できない(したとしても非常に工夫が必要な)要素がある。その仕掛けに驚き、構成の妙に─陸人、航、匡海の順に焦点を当てる理由に─唸らずにはいられない。それと同時に、著者のデビュー作『夏をなくした少年たち』を読んだときもそうだったのだが、彼らの周りの大人たちが彼らに背負わせた荷の重さを感じてせつなくなってしまう。なぜ大人たちはその荷を軽くしてやらなかったのか? 誰かひとりでも親身に彼らに接し、境遇に心を寄せ、手を差し伸べていたら……と思う読者はわたしひとりではないだろう。不器用だけれど、娘のつらさを引き受けようとする柳内という父親が物語に存在することで、三人の哀しみが際立ち、やるせなさがより強く響く。

家族であれ友人であれ、人との関係はひとところには留まらない。〈本当の心に押し潰されないよう、いつも必死だった〉という、ある人物の内心を映し出した一文があるが、「本当の心」はひとつではないし石でもない。やわらかく、うつろい、傷つき、姿を変えるものだ。だからこそ誰かと「本当の心」で繫がれたと思える瞬間があったら、それは噓ではないし誰にも汚すことはできない。記憶の中で輝きを放ち続ける。たとえその関係がどこへ行きつこうとも。

〈彼らと出会わなければ、おれはおれを知らないまま生きていただろう〉

航の胸中の言葉が、読者の胸に痕跡を残す。

きたむら・ひろこ●ライター、フリーアナウンサー、日本語教師

初出「小説すばる」2021年9月号

【書評】

「頼れるものは犯罪、そして友情」

若林 踏(ミステリ評論家)

日陰に生きる者たちの叫びが聞こえる。『フィッシュボーン』とはそういう小説である。社会から疎外され、縋るものが無い人々の悲しい抵抗が本書では描かれているのだ。

玉山陸人、日高航、沖匡海という三人の若者が物語の中心人物だ。陸人は暴力団組長の父を持ち、航は親からの虐待により児童養護施設で育った過去を持ち、匡海は殺人罪で服役中の父親がいる。それぞれの事情により、彼らは地域の共同体からつまはじきにされ、肩をすくめながら生きているのだ。しかし、幼い時に出会い友情で結ばれた彼らは誓う。いまの境遇とは違う、「真逆の世界」を実現させよう、と。

成長した彼らは「チーム・ランズ」という実質的には暴力団の組織を立ち上げ、地元の漁場での密漁などを取り仕切る仕事を行っていた。順調に思えた「チーム・ランズ」のビジネスだったが、組織が経営する居酒屋が放火の被害にあったことで大きな損失を出してしまう。最悪の状況を打破するために三人が思いついたのは、製薬会社社長の娘を誘拐し、身代金を要求する計画だった。

底辺で燻ぶる人間たちが、己の不遇な運命に挑戦するための手段として犯罪を選ぶ。古くより犯罪小説と呼ばれるジャンルには、負の教養小説とでも呼べる物語が存在するが、本書も間違いなくその系譜に連なるものだ。陸人、航、匡海がこの世で頼れるものは、犯罪と友情、この二つしかない。その寂しさがスリリングな犯罪ドラマの合間からつねに漂ってくるのである。

小説内では三人の犯罪計画を描くパートと並行して、その五年後に起こった身元不明の焼死体発見を巡る捜査の模様が描かれていく。犯罪小説のプロットに謎解きの趣向を持ったストーリーラインを重ねることで、思いもよらない物語が浮かび上がる仕掛けを作者は施している。この小説で、本当に悲痛な叫び声を上げていたのは誰なのか。どこから聞こえてくる声に耳を傾けるべきだったのか。読後、そのような思いに囚われた。

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。