プロフィール

-

生馬 直樹 (いくま・なおき)

1983年12月、新潟県生まれ。2016年『夏をなくした少年たち』で第3回新潮ミステリー大賞を受賞。そのほかの著書に『偽りのラストパス』『雪と心臓』。

プロローグ

火の粉は雪とともに降ってきた。

数分前の光景だ。あのとき、彼はほんの一瞬立ちどまり、その鮮やかな色合いに見惚れた。まだ肩や背中にその火の熱が残っているような気がして、彼はつい興奮気味にアクセルを強く踏んだ。

クリスマスの夜、四車線のバイパスを百キロ以上のスピードで暴走する車を、二台のパトカーが猛追していた─。

担当編集より

2016年、伊坂幸太郎氏、貴志祐介氏、道尾秀介氏が選考委員を務める新潮ミステリー大賞を受賞した期待の新人作家、生馬直樹さんの第三作『雪と心臓』が4月3日(金)に刊行となります。

クリスマスの夜に起きた悲劇。燃え盛る民家から少女を救い出した男は、なぜかそのまま少女を連れ去ってしまう。ヒーローから一転、犯罪者になった男の運命は。そこには、ある双子にまつわる物語があった──。

【本作へのコメント】

「この帆名(はんな)の物語をずっと読んでいたい」

──北上次郎(文芸評論家)(「集英社WEB文芸レンザブロー」より)

「過去イチで尾を引く後味。一気読みを推奨します」

──吉田大助(ライター)(「青春と読書」4月号より)

【内容紹介】

クリスマスの夜。百キロ以上のスピードで暴走する車を、二台のパトカーが猛追していた。

時は二時間ほど前に遡る。その男は、偶然、火事の現場に遭遇する。家の外で助けを求める母親。二階の窓からは、泣き叫ぶ娘の姿が見える。男はこの状況に運命を感じていた。

男が取った行動は、誰も予想しないものだった。燃え盛る家の中へと飛び込んでいったのだ。それから五分足らずで、男は家から出てきた。

胸には十歳の少女をしっかりと抱きかかえている。周囲から、歓喜の声が上がる。しかし、男が次にとった行動に周囲は啞然とした。

男は少女を母親に手渡さず、車に乗せてそのまま逃走したのだ。

一体、何が目的で。

ここでは、文芸評論家の北上次郎さん、ライターの吉田大助さんの書評を掲載いたします。

ぜひご一読いただけますと幸いです。

【書評】消えそうになって初めて、人は思い出の美しさに気づく 評者:杉江松恋(書評家、ライター)

どうでもいいことがとても愛おしく感じられる。

生馬直樹『雪と心臓』は手に取る人によって読み方が変わる小説だ。

不可解な状況に牽引されて、ミステリーとしての謎解きを期待して読む人が多数派だろうか。里居勇帆の頼りなくて心配になってしまう生き方が気になって、思わず背中を叩きたくなってしまう読み手もいるかもしれない。本作は、あれこれと無駄な回り道をしながら歩いてきた若者の回顧譚であり、ミステリーでもある小説なのだ。結末にたどりつくまで全体像がわからないような書き方になっているので、ページをめくる手にも自然と勢いがつく。

私が読み終えたときに感じたのは、本来なら読み終えたらすっと忘れてしまいそうな小さな挿話が、全体のあらすじよりも印象に残ったな、ということだった。悔恨の種とでもいうべき出来事が描かれているからだろう。記憶の中に引っ掛かって取れないとげなのだ。

里居勇帆は周囲の顔色をつい窺ってしまうような少年なのだが、彼には二卵性双生児の姉がいる。その里居帆名は、思い立ったら他を顧みないところがあり、弟とは正反対の性格である。

幼少期からの出来事が、飛び石のように間隔を空けながら語られていく。小学六年生のときのそれは、ある大人から貰ったおもちゃを、勇帆が父親から捨てるように言われる話だ。命令に逆らえず彼は川に投じに行く。一つだけ家に残っていたのだが、いつの間にか後を追ってきていた帆名が持ってきたのである。それをどうするか聞かれた勇帆が「捨てれば」と答えると、姉は平然と川に放り投げる。

ただこれだけ。なのだけど、簡単には忘れられない。そういう情景の集合体なのだ。

最初に不可解な状況があると書いた。実はプロローグはとんでもない。火事が起きて、少女が逃げ遅れる。一人の男がその家に飛び込んで子供を救い出すのだが、なんとそのまま車で逃走し、少女を連れ去ってしまうのである。いったい何の目的なのか。そして、本編である里居勇帆の物語とどういうつながりがあるのか。

謎を引きずったまま話は進んでいく。疑問が解消されたとき、読者は胸に刺さったままの記憶のとげの存在に気づき、物語を振り返りたくなる衝動に駆られるだろう。

【書評】懐かしいだけじゃない!「あの頃」が蘇る長編 評者:藤田香織(書評家)

読書で「扉を開く」といえば、未知なる世界へと続くイメージがある。ひとつの物語をきっかけに、今まで知らなかった物事に触れ自分の世界がぐっと広がる興奮は、本読みであれば誰しも経験があるだろう。

けれど生馬直樹の小説はちょっと違う。開かれた扉をくぐると、読者は既知の世界へ踏み出すことになる。特異なのは、それが単に懐かしいあるあるエピソードに頰が緩むものではなく、忘れようとしてきた物事や感情までもが鮮やかに蘇ってくるという点にある。なのに、それが病みつきになる。圧倒的なリアリティに、惹き付けられてしまうのだ。

二〇一六年、第三回新潮ミステリー大賞を受賞した「グッバイ・ボーイ」を改題し、翌年『夏をなくした少年たち』でデビューした作者の三冊目となる本書もまた、読者に容赦なく「あの頃」を突き付ける。

幕開けとなるのは二〇一二年のクリスマス。不慮の火災に見舞われ燃えさかる家の二階に、十歳の少女が取り残されていた。半狂乱で助けを求める母親も、取り巻く周辺住民たちも為すすべがないなか、通りすがりの男が躊躇うことなく火中へと飛び込み、少女を抱きかかえ救出する。しかし、男は次の瞬間、少女を自分の車に押し込み逃走。パトカーに追われ猛スピードで車を走らせた挙句、大事故を起こす。一体男は何者なのか。どうしてこんな奇妙な行動をとったのか─。

衝撃的なプロローグから一転、六章からなる本文では、主人公・里居勇帆の小学五年生から高校三年生までのエピソードが語られていく。有能組と残念組。友達関係における勝ち負けと平等。勉強、運動、美術や音楽の才能、人間として面白いかつまらないか、毎日様々な物事に優劣がつけられていて、自分は概ね下位をさまよっていると勇帆は思う。

勇帆には双子の姉・帆名がいるのだが、ゲーム以外は取り柄のない弟と違って、彼女は勝気で好戦的で常識外れなところが多々ありながらも、全てにおいて優秀で、そんな姉弟の差異が物語の核となっている。双子とはいえ、勇帆と帆名では、見ているもの、見えているものがまるで違う。〈─自分に自信があって、だからだめな人が嫌いで、そして差別が得意なの、あたしたちのお父さん〉。理解できない帆名の数々の言動を、勇帆が納得するまでのタイムラグが絶妙に効いている。

気恥ずかしくて痛痒くて、どうしようもなく息苦しくて、なのに上手く言葉にできなかったあの頃の気持ちが溢れ出す物語だ。前二作同様「後悔」という重いテーマも内包している。苦くて冷たい。けれど、そこに確かな温かさがあり、心が動き出すのだ。最後の一行を読み終えた瞬間、目を閉じて祈った。勇帆のことを、そして生馬直樹の活躍を。

(「小説すばる」5月号転載)

【書評】この帆名の物語をずっと読んでいたい。 評者:北上次郎(文芸評論家)

帆名がいい!

小学四年生のとき、六年生の男子リーダーが後輩を苛めると、「調子こくなよ、くそったれ」と憤然と掴みかかってやっつけてしまうから痛快だ。勉強も運動も群を抜いていて、さらに遊びの面でも鮮やかだから、これでは勇帆の立場がない。勇帆と帆名は双子なのだが、自分のすべての能力はこいつに奪われている、と勇帆は感じている。なんでこんなやつと一緒に生まれたのか。

中学生になったとき、勇帆の同級生が帆名を評してこう言った。「あんなに乱暴で、勝手で、自我まる出しで生きているのに、不思議とまったく孤立していないんだ」

そういう性格は高校生になってもかわらず、単独行動を好んでいて、生物部に入って分厚い蛇の図鑑を読む生活を送っているが、それでも勇帆が不良のリーダーに殴られると、金属バットを持って訪ねていく。彼女が血だらけになって帰宅するまで勇帆は知らなかったのだが、「かわりにあいつのバイク、ぶっ壊してやったから、こっちの勝ちでいいんじゃないの?」とうそぶくのである。

こういう女性は、どんな大人になるんだろう。どんな仕事をするんだろう、と想像はどんどん膨らんでいく。さらに、恋する季節もいつかは訪れるだろうから、どんな人と愛をはぐくむのか、そのディテールを知りたい--おお、この帆名の物語をずっと読んでいたい。と思いながらこの小説を読んでいた、と書くにとどめておく。どうなるかは、ここに書かない。

プロローグとエピローグにちょっとした仕掛けのある小説であること。大半が小中高の年代を描いているので少年少女小説の趣があること。家族小説であり、双子小説でもあるが、決定的なのは魅力的なヒロインを描いた小説であることだ。昨今の長編としては短い部類に入るけれど、しかし大きく見える一作だ。それがいちばんの実感かもしれない。

【書評】解かれた後も謎が尾を引く、過去イチの後味 評者:吉田大助(ライター)

取り返しのつかないあやまちや後悔を、どう受け止め生きていくのか。生馬直樹は第三回新潮ミステリー大賞受賞のデビュー作『夏をなくした少年たち』、第二作『偽りのラストパス』で、そのテーマを描き出してきた。第三作『雪と心臓』でも同様だ。ただし、後味がまるで違う。

プロローグで活写されるのは、ホワイトクリスマスの夜に発生した事件の顛末だ。時は二〇一二年、舞台は新潟。郊外の一軒家で火災が起き、二階には逃げ遅れた一〇歳の少女がいた。その家へ飛び込んでいったのは、たまたま近くに居合わせた二〇代の青年だ。彼は少女を救出するが、そのまま自分の車に乗せて連れ去ってしまう。英雄はなぜ犯罪者となったのか?

続く本編では、時間が一九九七年に巻き戻る。プロローグなど存在しなかったかのような空気で、「ぼく」が小学五年生だった頃に始まり、中学生、高校生と青春期を歩む姿が描かれていく。全六章の冒頭には「日常の謎」が掲げられているものの、ミステリー要素はフックにすぎない。デビュー作以来、少年の震える心を捉える力は確かなものがあったが、今回は特に「少年小説家」としての筆が乗りに乗っている。特に中学生時代が、やばいくらい生々しい。そして、過去イチで楽しい。「ぼく」よりもすべての点において優れている双子の姉・帆名への反発心がしだいに融和し、互いを人生の同志として認識し始めるからだ。だが、その先で、決定的な事件が起きる。

これまでの二作において、主人公にとって過去とは、現在の自分を縛り付けるものにすぎなかった。本作では過去が、主人公を助けてくれる。いや、もしかしたら〝あの人〟が助けてくれた、と感じる読者もいるかもしれない。そこがこの小説の面白さなのだが、あの人のあの発言は、主人公の記憶の中で創造されたものではないのか? ……いささか勇み足が過ぎたようだ。とにかく、過去イチで尾を引く後味であることは間違いない。一気読みを推奨します。

「青春と読書」2020年4月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

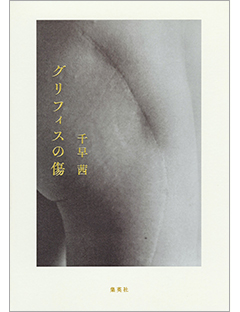

インタビュー・対談2024年04月26日千早茜「十人十色の「傷痕」を描いた物語」

短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日小路幸也「愛って何だろうね。何歳になってもわからないよ」

大人気シリーズの『東京バンドワゴン』も第十九弾。今回のテーマ「LOVE」を、ホームドラマでどう料理するか。その苦心と覚悟とは。

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日キャント・バイ・ミー・ラブ 東京バンドワゴン

小路幸也

愛を歌って生きていく。いつにも増して「LOVE」にあふれた大人気シリーズ第19弾!

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日グリフィスの傷

千早茜

からだは傷みを忘れない――「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。

-

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」

一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?

-

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!

注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。