プロフィール

-

伊岡 瞬 (いおか・しゅん)

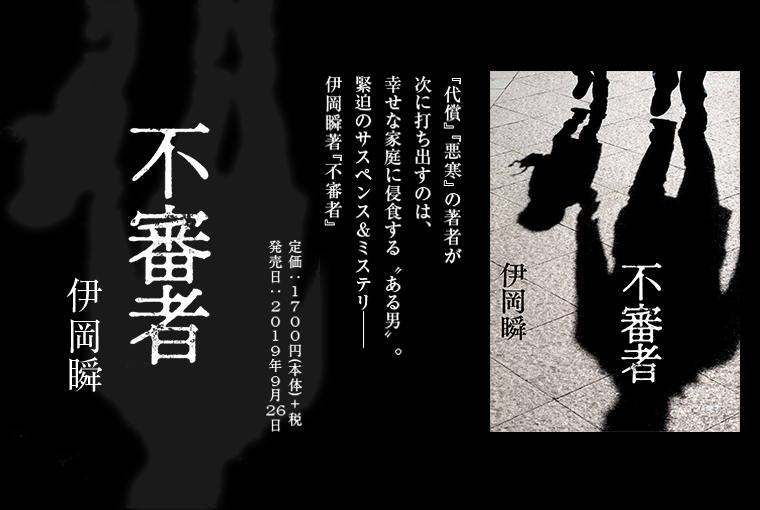

作家。1960年東京都生まれ。2005年『いつか、虹の向こうへ』(「約束」を改題)で横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をW受賞しデビュー。2016年に『代償』、2019年に『悪寒』が啓文堂書店文庫大賞を受賞。2020年に『痣』で徳間文庫大賞を受賞。『悪寒』『不審者』『朽ちゆく庭』『仮面』『奔流の海』など著書多数。

【書評】もし我が家に、家族でも友人でもない人間がやってきて、我が物顔に振る舞いながら住み込むようになったら……。 評者:千街晶之(ミステリ評論家)

恐ろしいシチュエーションを想像せよと言われた時、殺人鬼に命を狙われるとか、悪霊に祟られるとかいった事態も確かに怖いには違いないが、あまり日常的とは言い難い。では身近な恐怖とはどのようなものか……と考えた時、他人に生活圏を侵犯される事態というのは現実に比較的起こり得る可能性と言えるのではないか。もし我が家に、家族でも友人でもない人間がやってきて、我が物顔に振る舞いながら住み込むようになったら……。そんな恐怖をテーマとした小説は、江戸川乱歩に絶賛されたヒュー・ウォルポールの短篇「銀の仮面」を筆頭として数多い。伊岡瞬の長篇『不審者』も、そのような恐怖を描いた迫真のサスペンス小説だ。

主人公の折尾里佳子は、自宅で校正・校閲の仕事をしながら、夫の秀嗣、五歳の息子・洸太、義母の治子と四人で暮らしている。ある日、彼女は幼稚園の先生から、洸太が正体不明の男から話しかけられていたと聞かされる。洸太に確認したところ、知らない人だったという。折しも、二カ月ほど前には近くで強盗事件が起きており、昨年末には近所で動物の死骸などが個人宅に投げ込まれる事件が立て続けに起こっていた。そうしたこともあって、里佳子は洸太に話しかけた男の存在に不安を抱く。間もなく、折尾家に二十年来音信不通だった秀嗣の兄・優平を名乗る男がやってきた。しかし、母親の治子は「優平はこんな顔じゃないわよ」と言う。それは治子が認知症になりかけているせいなのか?

物語は最初、比較的淡々と進行する。義母は気が強い性格の上に認知症の疑いがあるし、夫はやや能天気な人柄だが、それでも里佳子の生活は平凡かつ平穏と言っていい。ところが、優平が現れてからそんな日々は一変する。秀嗣が久々に再会した兄にすっかり気を許した結果、優平は家族同然に居候するようになるが、里佳子は彼の行動に不審な点を次々と見出す。そして、彼が現れてから里佳子の周囲では、校正していた原稿の一部が紛失するなど、奇妙な出来事が頻発する。優平への里佳子の不信感は疑心暗鬼にすぎないのか、それとも……。前半が淡々としているぶん、里佳子の疑念が行き場を失った状態で増幅されてゆく中盤からのスリルの加速が、読者の心に強烈な印象を刻み込む。

優平を名乗る男は、何のために折尾家にやってきたのか。その答えには、実は古典的な前例がある。伏線が張りめぐらされているので、真実に到達することも出来る筈だが、私は本書を読んでいるあいだ、まさかそのパターンだとは全く予想しなかった。この衝撃に茫然とした後、再び冒頭へと戻ってみたならば、そこには今まで見えていたのとは全く異なる光景が拡がっているに違いない。

(2019年12月27日掲載)

『不審者』刊行記念インタビュー

人間が日常から狂気に変わっていく境目を描きたい

折尾里佳子(おりおりかこ)は三十三歳。自宅で校正・校閲の仕事を請け負っている。家族は夫と幼稚園に通う息子、姑。東京郊外の一軒家に住む彼女は、小さな不満はあれど、いまの暮らしに満足していた。しかし、夫の生き別れになっていた兄が現れた時から、日常に不穏な影が差し始める。

『代償』『悪寒』などで、家族の間で起きるサスペンスを描き、読者の心をつかんできた伊岡瞬さん。最新作『不審者』は、小心で慎重な性格から高校時代に「リトル」とあだ名されていた里佳子を主人公に、人々を疑心暗鬼に陥れる「不審者」をめぐるミステリ小説です。

平穏な家庭に現れた一人の男性が巻き起こす波紋と、そこから明らかになる家族の秘密とは。伊岡さんに作品の着想から執筆までその舞台裏をお聞きしました。

聞き手・構成=タカザワケンジ/撮影=chihiro.

主人公の女性は校正・校閲者

── なるほど。『不審者』は八月に文庫化された『悪寒』と対になる作品なんですね。『悪寒』は、夫が単身赴任先で、妻が殺人を犯して逮捕されたと知らされるところからはじまる物語でした。一方、『不審者』は妻の視点で不審者を迎えることになる。主人公の里佳子は、自宅で書籍の校正・校閲をしています。文章の誤りや、矛盾点、事実誤認などを指摘する仕事ですが、この設定にしようと思われたのはなぜでしょう。

子どもを育てながらできて、比較的時間の自由が利く在宅の仕事で、ちょっと珍しい仕事。そう考えた時に校正・校閲がいいんじゃないかと。ちょっと珍しい職業って、どんな仕事なんだろう、と興味をそそりますよね。存在は知っているけれどよく知らない職業という面でも校正・校閲者っていいなと。僕も日頃お世話になっていますから、これを機会にちょっと取材してみたいなと思いました。集英社さんの校閲部にも取材をさせてもらいました。

── 里佳子の場合、性格が小心で慎重という自己認識があるので、よけいに細かい校正・校閲をするんだなと説得力があります。

この設定にしてよかったと思ったのは、専門的なことや、あまり使わない言葉を使っても不自然にならないことですね。「普通の人はこんな言葉は知らないだろう」というようなことでも、以前の仕事で調べたり、読んだことがあることにすれば違和感がない。普通の人がニーチェの言葉を引用したら、そんなのどこで知ったの? って、とってつけた感が出てくると思うんですが、こういう仕事をしていれば納得できる。助かりました。

── 里佳子が校正・校閲している小説『蒼くて遠い海鳴り』にも興味を引かれました。男性的なハードボイルド風小説です。どうしてこういう作品にしようと思われたんですか。

ちょっとした遊び心ですね。前半は穏やかで平坦な展開なので、本文とは対照的に、ハードボイルドっぽい文体で、派手な話を書いてみたかった。それに、里佳子にとっては、生理的に好きな小説じゃないけれど、仕事だから真面目に校正・校閲に取り組んでいるという感じを出したかったんです。

── 小説家が校正・校閲の赤字に対して、どんな反応をするかということが書いてあるのがおもしろいですね。書いている伊岡さんはどうなんだろうと想像しました(笑)。

この小説も校正・校閲が入っているわけですしね。実際に校閲の方から指摘された箇所がありました。たとえば「校正者はこんなに細かく、くわしくは疑問点を書きません」と。「小説なのでこれでいいんです」と返しましたけど。そういうメタ的な作家と校閲との戦いがありました(笑)。

── 校正・校閲も人によって違いますよね。

人によりますし、出版社にもよりますね。お世辞を言うわけじゃないんですけれど、集英社さんはすごくカッチリしています。必要十分という感じの校閲で助かっています。

じわじわくる日常のサスペンス

── 校正・校閲の仕事と子育て、家事をこなす里佳子は、少し認知症ぎみの姑に不安を覚えつつも、平穏な毎日を送っています。そこに両親の離婚で二十一年間交流がなかった夫の兄、優平(ゆうへい)が現れます。同じ頃、近所で押し込み強盗があったり、個人宅にハムスターの死骸が投げ込まれるなどの事件が起きていた。そんな中、見ず知らずの人間である優平に対し、里佳子は不信感を募らせます。

いま思い出しましたけど、ずっと行方不明だった義兄が突然やってきて「この人は何者だろう?」というところから物語をはじめようというのが、そもそもの着想でしたね。

── なるほど。義兄の優平は周囲の事件と関係しているのか。やってきた目的は何なのか。いろいろな想像が膨らみます。実際、優平の登場を機にじわじわとサスペンスが醸成されていきます。

「これから何が起きるんだろう?」と考えていただけるのは作家冥利に尽きますね。「なんだ。なんにも起きないじゃないか。つまらない」ってならないかな、という心配はありますが。

はじめからジェットコースターみたいにスピーディに展開する手法もあると思うのですが、そうすると読者は完全に物語に身をゆだねてしまう。でも、何も起きないと「何か起きるはず」「この人たちには何か裏があるんじゃないの?」と考え始める。それもおもしろいんじゃないかって思うんですよね。「実は陰で何かやっているんじゃないか」って勝手に想像してもらいたい。そんな狙いがありました。

── そこで想像を膨らませてくれるのがディテールです。『不審者』は、家庭が主な舞台になっているので、里佳子の家事の描写を大事にされていると感じました。

そこは意図していましたね。ぶっちゃけてお話ししてしまうと、カレーをつくる過程は、連載時にはここまで細かく書かなくていいかな、と思いながら書いたんですよ。だから、単行本にする時に「削除しましょうか?」と編集者に聞いたんですが、「入れておいたほうがおもしろいんじゃないですか」と言われたので残したんです。

── なんでもない日常が淡々と書かれているはずなのに、なんだか不安になりました。伊岡さんの作品の特徴の一つなんじゃないかと思います。

そう感じてもらえれば嬉しいんですが、自分では「これっておもしろいのかな?」と迷う時もありますね。そういう時には編集者に聞くようにしています。自分のなかではおもしろい。でも、読者はどうだろう。ようするに読者にとってリアリティがあるだろうかってことなんですけど。

ただ、以前、ほかの編集者に「伊岡さんってただ珈琲を飲んでいるシーンを書いていてもおもしろいですね」と褒めてもらったことがあったんです。それで何気ないシーンをどうやって読ませるかっていうところに力を入れてしまうところがあるのかもしれません(笑)。なんにも起きないのになんとなく話が進んでいく小説があってもいいんじゃないでしょうか。今回はとくにそれが出ている感じはありますね。

── 日常といえば、里佳子のママ友たちも印象的ですね。ママ友たちの井戸端会議が、噂話の交換所になっていて、それがまた不吉な雰囲気を盛り上げています。

会社勤めしていた時に、会社の近くに幼稚園バスの停留所があったんです。朝、出勤すると、園児を見送りに来たお母さんたちが「こんにちは」って挨拶しているのがオフィスの窓から見えるんですよ。お昼休みにちょうど帰りのバスが来るんですけど、お母さんたちはまだそこでしゃべっているんです。三~四時間くらい平気で(笑)。「この人たちは一体何をしゃべっているんだろう?」というのがずっと気になっていて。その時の印象を織り込んでみました。

── 里佳子はママ友たちと結構うまくやっていますよね。

幼稚園や保育園のママ友というと、小説的にはいじめられたり仲間はずれにされたりっていうパターンが多いですよね。ここではあえてそうではなく、仲がいいことにしました。仲良しなのに意図せずに傷つけているという感じを出したいな、と。

── 一言一言の裏を読みたくなるような、チクチクする感じが絶妙でした。ママ友は三人出てきますが、それぞれ何かを抱えていそうなキャラクターです。

具体的には書いていませんが、内心では彼女たちそれぞれに物語がありそうだなと思っています。このなかの一人は不倫していそうだな、とか。

── この人かな、といま思いました(笑)。彼女たちに比べると、むしろ里佳子は平凡で、家族もこれといった個性がないように見えますね。

できるだけありきたりな家庭にして、そこにポツンと染みができたように不審者が現れる、という構図は意識していました。もともと波乱がある家に不審者が来たのでは、荒れている海に大波が来たようなもので目立たない。凪(な)いでいる海に突然さざ波が立つという感じを出そうかなとは思いましたね。

── その凪いだ海が、後半、かなり表情を変えていきます。ネタバレになるのでどうなるかは言えませんが。

後半は最初に考えていたものとだいぶ変わりました。基本的には自分が読んで、「どうだったらおもしろいかな」と考えるようにしていて、今回も、考えていった結果こうなったんです。

物語のためにキャラはつくらない

── 主人公の里佳子の印象が少しずつ変わっていくのもこの小説の読みどころだと思います。だんだんと彼女の過去がわかってきて、結婚する前の家族との関係が浮かび上がってきます。

僕の小説は、ほぼ全部と言っていいほど家族がモチーフになっています。次こそ違う話を書きたいと思うのですが、書いているとどうしても家族の話になってくる。「家族ってなんだろう」というのが、小説を書き始めた頃からのテーマになっていますね。

以前指摘されたのが、僕の小説には完璧な家族が出てこないということ。人も羨(うらや)むような家族ではなく、何かが欠けている家族に事件が起きる、と言われました。今回はとりあえず表面上は欠けたところがない家族なんですが、「実は」という裏がある。 僕自身は両親と妹と四人で暮らす家庭で育ったので、欠けている家族を経験したわけではないんですけどね。

── 里佳子の夫、秀嗣(しゆうじ)の存在も興味をそそります。優平のような闖入者(ちんにゆうしや)を警戒心なく招き入れる。無類のお人好しなのか、それとも何か裏があるのか。

『不審者』でいちばん重要だと思っていたのは、実は秀嗣のキャラクターなんです。編集者とも「秀嗣のキャラクターがこの物語を左右しますね」と話しました。仕事ができるのか、それともできないのか。善人か悪人か。秀嗣のキャラによって物語が大きく変わる。かなり悩みましたね。

── 里佳子と秀嗣の性格は正反対ですね。そして、お互いに補いあっているようなところがある。だからうまく行っている夫婦のようにも見えます。

「この人だったらこういう人と結婚しているよね」ということは考えました。「破(わ)れ鍋に綴(と)じ蓋(ぶた)」と言いますけど、夫婦生活が続いているからには、相性のいい関係性があるはずですよね。この作品だけではなく、この二人が夫婦だということに違和感がないようには心掛けていますね。

子どもの洸太(こうた)の性格も同じで、「この家庭で育てばこういう子どもになるかな」と考えましたね。気をつけているのは物語のために無理にキャラをつくらないこと。そうするとちょっと噓っぽくなるんですよ。ほかの方の小説を読んでいても「これは小説のためにつくったキャラだな」とわかるとそこで引いてしまいます。「こういう人っているよね」という人ばかりを出したいですね。

平均像はあっても平均な人はいない

── 先ほど、物語の後半が構想とは違っていったとおっしゃっていましたが、伊岡さんの小説の書き方は、最初からカチッと決めるよりは、考えながら書いていくというやり方なのでしょうか。

そうすることが多いですね。例外は『悪寒』で、ほとんど唯一、最後までストーリーが決まっていて、ほぼその通りに展開しました。冒頭で裁判シーンが出てくるんですが、最後にまた裁判のシーンになって、冒頭の描写をほぼそのまま持ってくるというかたちになっています。「狙い通りに行った」と。あのくらいきれいに最後まで決まっていたのってほかにはないですね。だいたい書いているうちに方向が違ってきたりするんです。

でも最後が決まるとそこへ一直線で行きたくなって、伏線を張ったり、回り道をするのが苦痛になってきたりすることもあります。迷いながら書いているほうが、物語があっちに行ったりこっちに行ったりして、結果的に思わぬ伏線になったりしますね。

── 『不審者』も思わぬ展開になっていきますが、そこで感じたのが「不審者とは誰か」。他者を不審に感じる人たちは、自分たちは普通の家族を持つ健全な人間だと思っているわけですよね。でもその家族がほんとうに普通の家族なのか。「普通の家族」なんてあるのか、という問いかけを感じました。

サラリーマンをやっていた時に同僚がポロッと言ったんですよ。「普通の人なんていないんですよ」って。たしかにそうだな、と。平均像はあっても平均な人はいない。みんなそれぞれどこか変わったところがあるはずなんですよね。陰があったり、傷があったりするんだということはいつも考えていますね。僕の小説では、絵に描いたような「平凡な人」は端役でも出したことはないと思います。

── どんな人にも実は陰や傷がある。そういう人間観が伊岡さんのミステリ作品につねに漂っている不穏さというか、サスペンスのもとなのかもしれないですね。

そうかもしれません。このところ、小説で書きたいなと思っているのが、人間が日常から狂気に変わっていく境目なんです。「よっこいしょ」と越えるのではなく、スルッと越えたい。気がついたら狂気になっていたというのを描きたいと思っています。『不審者』でそれができたかどうか、読者のみなさんに判断していただきたいですね。

「青春と読書」2019年10月号より転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。