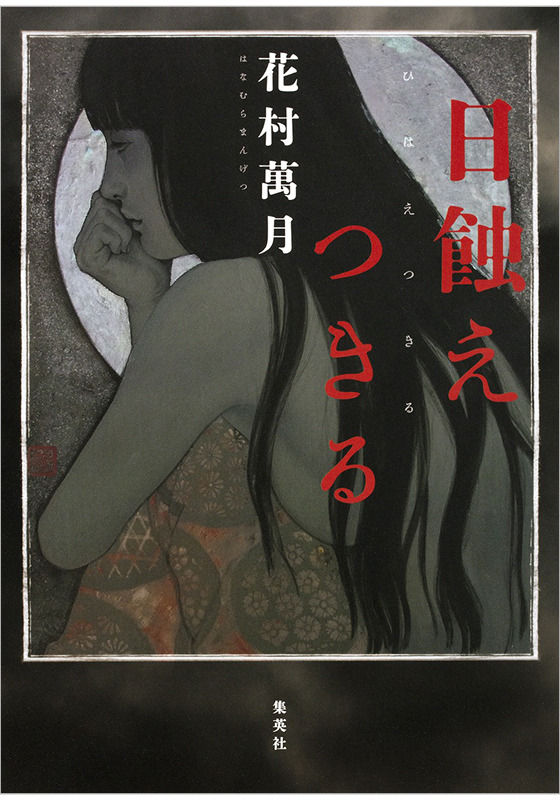

内容紹介

血液型が変わる。頭髪がなくなる。

性欲もなくなる。それでも、生きる。

これは、現世の報い? 遠くない未来に、私は死ぬ。〈骨髄異形成症候群〉発症から骨髄移植、GVHD、間質性肺炎、脊椎四ヵ所骨折へと到る治療の経過を観察しつづけた作者自身による満身創痍のドキュメンタリー・ノベル!

「血液検査の結果、完全に血液がO型からAB型に変わった。爪のかたちや体毛、髭など、ずいぶん外見上の変化がある。食べ物の好みもまったく変わってしまった。加えて精神が大きく変貌したのかもしれない。自分の血液をすべて殺して、他人の血液を迎えいれる。凄いことだ」(本文より)

プロフィール

-

花村 萬月 (はなむら・まんげつ)

1955年東京生まれ。1989年『ゴッド・ブレイス物語』で第2回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。98年『皆月』で第19回吉川英治文学新人賞を受賞。同年、「ゲルマニウムの夜」で第119回芥川賞を受賞。2017年『日蝕えつきる』で第30回柴田錬三郎賞を受賞。その他の著書に『ブルース』『笑う山崎』『二進法の犬』「百万遍」シリーズ、「私の庭」シリーズ、『浄夜』『ワルツ』『裂』『弾正星』『信長私記』『太閤私記』『花折』『対になる人』『夜半獣』など多数。

刊行記念エッセイ

絶対に当たる予言

花村萬月

私に特別な能力などないが、ひとつだけ確実に予言できることがある。

──あなたは、死ぬ。

それはそのまま私も死ぬという予言と重なる。残念ながら、この予言は確実に当たる。生物は必ず死ぬということに鑑みれば、もはや予言以前だが。

あなたは必ず死ぬのに、あなたは自分が死ぬとは思っていない。なんとなく私は死なないと確信して今朝も目覚めた。いや確信以前に、死ぬだの生きるだのといったことは、いちいち念頭にのぼることもない。

ニュースでは殺人や事故、火災や災害などで不幸な死に方をする人のオンパレードだ。オンパレードなどという不謹慎な言葉を用いたのは、ニュースにおける死などあなたにとって他人事だからだ。

小腹がすいた。部屋から出てアパートの階段をカンカン、リズミカルな音たてて、向かいのコンビニでカップ麺でも買おうと通りを横切った瞬間、車に撥ねられて死ぬ。よくあることだ。日常茶飯事だ。

でも実際に車にぶつかって躯が宙に舞って路上に叩きつけられるまでは、自分がそうなるとは思わない。思っていない。

とりあえず私は死なない──というこの楽天的な確信はどこから、なにからきているのだろう。

私はあなたの楽天性を糾弾しているわけではない。私自身、このなんら裏付けのない楽観に支配されて六十歳を過ぎてしまった。俺だけは大丈夫──と思い込んでいた私は四十歳近くなるまで健康保険にさえ加入していなかった。小説家になって大沢在昌から文芸美術国保を勧められて加入はしたが、虫歯の治療くらいしか使い途がなく、支払った保険料の元が取れたかどうかわからないくらいに私は健康だった。

大病とは無縁な私が気付いた最初の異変は歩行中だった。皆に追い越されるのだ。若者だけでなく年老いたお婆さんまで、私を追い越していく。やれやれ、小説家という座業はここまで足腰を衰えさせるのか──などと苦笑いしていたが、やたら歩くのが遅くなっただけでなく、ほんの少しの距離でも息があがり、娘から『へーへーいってる』と指摘されるようになった。

赤血球が最低基準値の半分にも満たず、血小板が最大基準値の倍ほど、さらには白血球中の好中球・若中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球の値もそれぞれてんでんばらばらに上下して基準からひどく逸脱──という血液異常が見つかったのは、足が浮腫みはじめてスニーカーに入らないほどの象足になり、妻に無理やり町医者に連れていかれて受けた血液検査だった。再検査で赤血球はさらに減り、血小板の奇形──巨大化がわかった。医師は白血球の状態と合わせて考えると、考えられるのは『白血病』と眼差しをそらして呟くように言った。

正直なところ、白血病が血液の癌であることさえ把握していなかった。だから『あ、そーですか』と受け流しただけだった。けれど髄液の検査=骨盤に太い針を刺して髄液を抜く骨髄穿刺は、医者にかかったことのない健康バカの私にとって衝撃的だった。その顛末は小説を読んでもらうとして、髄液の検査結果は白血病の前段階、くすぶり型白血病と称される骨髄異形成症候群と診断された。

放置すると数年で白血病となり、二年後に八割、五年後には九割以上が死ぬという。八割九割というのは、ほぼ確実に死ぬということだ。治療は造血幹細胞移植、骨髄の移植だが、それを受けると五年生存率が四〇%になるという。治療しても五年後には六割の人が死んでしまうというのは、博奕としてはいまひとつだ。

あなたは自身の命を区切られたとき、どのような反応をするだろうか。私は無感覚に近かった。治療が面倒臭いというのが本音だった。どーでもいいや──これが一番正直な気持ちだった。けれど家族に押し切られた。九〇%が六〇%になるなら、治療すべきだと強く迫られた。

結果、二度死ねる量の放射線を全身に浴びて血液を破壊し、さらに一週間二十四時間連続して複数の抗癌剤を点滴されて癌に冒された私の血液は消滅し、そこにドナーからの骨髄細胞を移植した。

免疫がゼロの新生児以下の私は無菌室に閉じこめられて、長い入院生活を送った。放射線や抗癌剤の副作用は尋常でなく、幾度か死を覚悟したことがあった。

さらに退院後が地獄だった。ドナーの骨髄細胞は見事に定着したが、ドナーの骨髄からつくられる血液中の白血球が私の軀を異物として認識し、攻撃してくるのだ。間質性肺炎で肺が真っ白になった。免疫から解き放たれたウイルスが悪戯をはじめて私の軀を破壊した。このときの苦痛は私に自殺を唆した。服用している免疫抑制剤やステロイド剤の副作用で骨が脆くなり、背骨を四カ所圧迫骨折して背丈が四センチ縮んだ。皮膚も爪もぼろぼろで、関節のあちこちが鋭く痛み、ステロイド鬱になり、あげく白内障が一気に進み、左眼が完全に見えなくなった(眼内レンズを挿入して、いまはちゃんと見えています)。

羅列するのにも飽きた。ドナーからいただいた血液はじつによい状態(ちなみに血液型はOからAB型に変わった)だが、白血球の型が一つだけ合っていなかったことから、私は自身の内側の白血球に攻撃されて七転八倒というわけだ。そのさなかに苦痛小説と銘打って〈ハイドロサルファイト・コンク〉を執筆しはじめた。

この作品は抽象的な苦痛の描写よりも徹底して具体的な情報を書き込む努力をした。人は場合によっては、こんなに痛く苦しい思いをしなければならないということを医療のデータ等であらわすことに心を砕いた。

自身の尊厳まで打ち砕く痛みというものがあるのだ。肉体の痛みだけではない。そこから派生する精神の苦痛も波状攻撃で押し寄せてくるのだから、生きるのは、じつにしんどいことだ。

けれど、あなたはまったく痛くない。痛いのは、私だ。これが現実だ。生存は無意味という安っぽいニヒリズムに陥りつつも、骨髄移植から四年たとうとしている。免疫がないのでこの間ほとんど家から出ていないこともあって、大量に執筆している。

死にかけた予言者として、最後にあなたに大切な言葉を贈ろう。私はまだ生きている。だが実感している。私は必ず死ぬ。

──あなたも、死ぬ。

「青春と読書」2022年4月号転載

試し読み

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。