プロフィール

-

若松 英輔 (わかまつ・えいすけ)

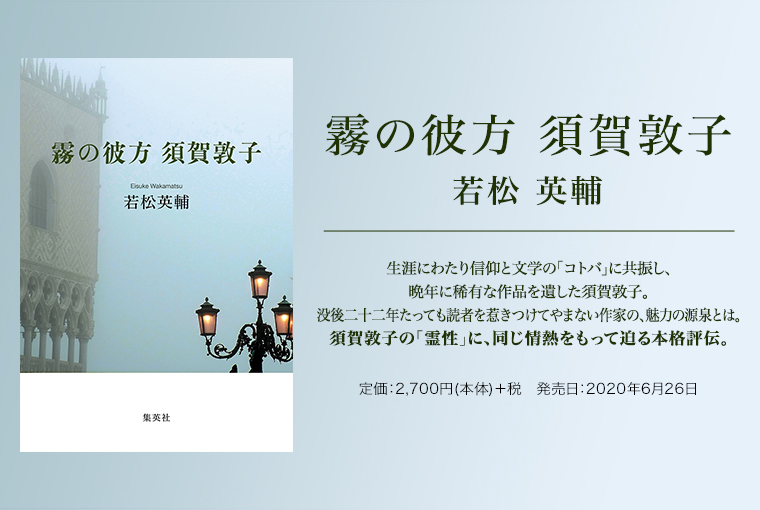

批評家、随筆家。1968年新潟県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代 ──求道の文学」で第14回三田文学新人賞を受賞。16年『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』で第2回西脇順三郎学術賞を受賞。18年『詩集 見えない涙』で第33回詩歌文学館賞を受賞。同年『小林秀雄 美しい花』で第16回角川財団学芸賞を受賞、19年に第16回蓮如賞を受賞。他の著書に『井筒俊彦──叡知の哲学』『霊性の哲学』『イエス伝』『詩集 愛について』などがある。

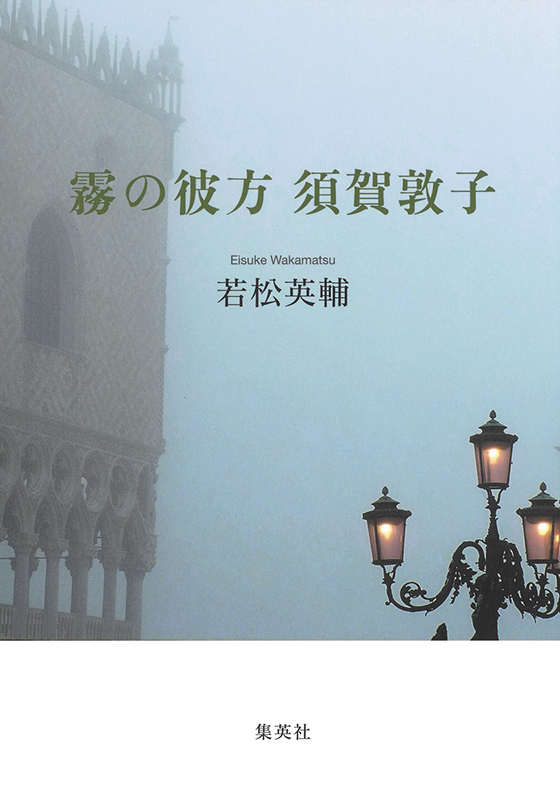

『霧の彼方 須賀敦子』刊行記念エッセイ

弱き勇者たちの軌跡──須賀敦子とその仲間たち

若松英輔

奇妙なことをいうと思われるかもしれないが、「評伝」という形式は、書き手の努力だけでは書き進められない部分がある。もちろん、紙を文字で埋められはするが、それだけだとどうしても「作りもの」になってしまう。登場人物の息吹を感じることができない。

それは「生まれてきたもの」でなくてはならない。言葉は、何とも呼びようのないところから湧き上がってくる。そのとき書き手は、助産師になる。「生まれて」きた作品は、じっさいの子どもがそうであるように、遠からず、一個の独立した存在として書き手である親のもとから離れていく。それどころか書き手が、いつまでも親であると主張することを暗黙のうちに拒むようなところさえある。

須賀敦子の作品にも、そうした巣立っていった言葉の香りがする。だからこそ読者は、彼女が描き出す、未知なる人の姿にふれながら、私の奥にいて、見過ごしてきた「わたし」を見出す。そして、それは強い「わたし」ではなく、むしろ、弱い「わたし」ではあるまいか。

代表作の一つ、『コルシア書店の仲間たち』では、しばしば弱い人たちの姿に出会う。当然ながら、人の弱さに気が付けるのは、おのれの弱さを知っている人だけだ。

一見すると弱さは至らなさと判別がつきにくい。しかし、それは似て非なるものである。至らなさが、その人の悪癖とつながっていて、他者を遠ざけることが珍しくない一方、弱さは、それに接する他者の胸の眠れる愛に火をつける。

コルシア書店──正確にはコルシア書店だった場所──には、幾度か行ったことがある。須賀がミラノを後にしてからは様子が変わってしまったこともあったようだが、現在はかえって彼女がいた頃に近くなっている。何があったのかは知らない。並んでいる本が、「どんぐりのたわごと」で須賀が紹介していた文章と強く呼応しているのである。この「書店」は、本を売るだけでなく、出版する機能もあった。むしろ、それがいわばコルシア精神の支柱だった。書店全体を切り盛りしていたのが須賀の夫ペッピーノである。彼は一九六七年に、何かに連れ去られるように亡くなった。今、目にしているこれらの本は、もしペッピーノが生きていたら、この書店から世に送り出されていたものだったのかもしれない、そう思いながら書架を眺めていた。

その典型的な著者が、ディートリヒ・ボンヘッファーだ。数年前、この書店を訪れたとき、真っ先に目に入ってきたのが彼の本だった。ボンヘッファーは、一九〇六年ドイツに生まれ、一九四五年、ナチスによって処刑されたプロテスタントの牧師である。若くして、二十世紀でもっとも影響力をもった神学者カール・バルトにその才能を認められ、イギリス、アメリカに渡ってキリスト教諸派との対話を重ねた。分裂した教会に、新しい一致をもたらそうとするエキュメニカル運動を象徴するような人物でもあった。非暴力主義者でもあった。インドで、ガンディーに学ぼうと試みたこともあった。処刑されたのは、ヒトラーの暗殺計画にかかわったからだった。これは単なる嫌疑ではない。非暴力を説き、徴兵すら拒んだ経験がある彼が、主体的に下した決断だった。

ファシズムとたたかう。それはコルシア書店の原点でもあった。「書店」の創設者で、神父でもあるダヴィデもカミッロも、ファシズムと戦ったレジスタンス、イタリアでいう「パルチザン」だった。その言葉を「羅針盤」にしたというサン=テグジュペリ、スペインの独裁を批判したジョルジュ・ベルナノス、そしてシモーヌ・ヴェイユもまた、ファシズムという現代の悪とたたかった人たちだった。『コルシア書店の仲間たち』の「銀の夜」にはこんな一節があった。

「神を信じるものも、信じないものも、

みないっしょに戦った」

ダヴィデは、ミラノ大聖堂で共産主義者の唱歌である「インターナショナル」を歌ったことがあるというほど開かれた人だった。その言動を見た目通りに受け止めるだけでは、彼が司祭でいる理由も理解できないかもしれない。しかし、彼だけでなく、その仲間たちも信仰を手放すことはなかった。たとえ教会が、ミラノからの「追放」を命じてもダヴィデは一介の司牧者であることを止めなかった。それは須賀も同じである。彼女が、時代の教会に対してときに厳しい見解をもっていたことはイタリアに行く以前に書かれた文章からも窺(うかが)える。しかし、信仰者であることは止めない。

おそらく彼、彼女たちは、真の意味で悪とたたかい得るのは、世にいう善ではなく、聖なるものであることをどこかで感じていたのではないだろうか。そして、聖なるものとのつながりは、人が、おのれと他者の弱さを受け入れたところに始まることも、深く体得されていたように思われる。

今、私たちは、須賀敦子とその仲間たちと同質の試練に対峙しなくてはならない境遇にいるのかもしれない。そのとき彼女とその同志の軌跡は、私たちにとって、かけがえのない道標になるだろう。そこに私たちは、おのれの「弱さ」と向き合うという暗夜の経験の彼方に、単なる力強さを超えた、容易に折れることのない「勁(つよ)さ」を発見するのである。

(「青春と読書」7月号より転載)

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

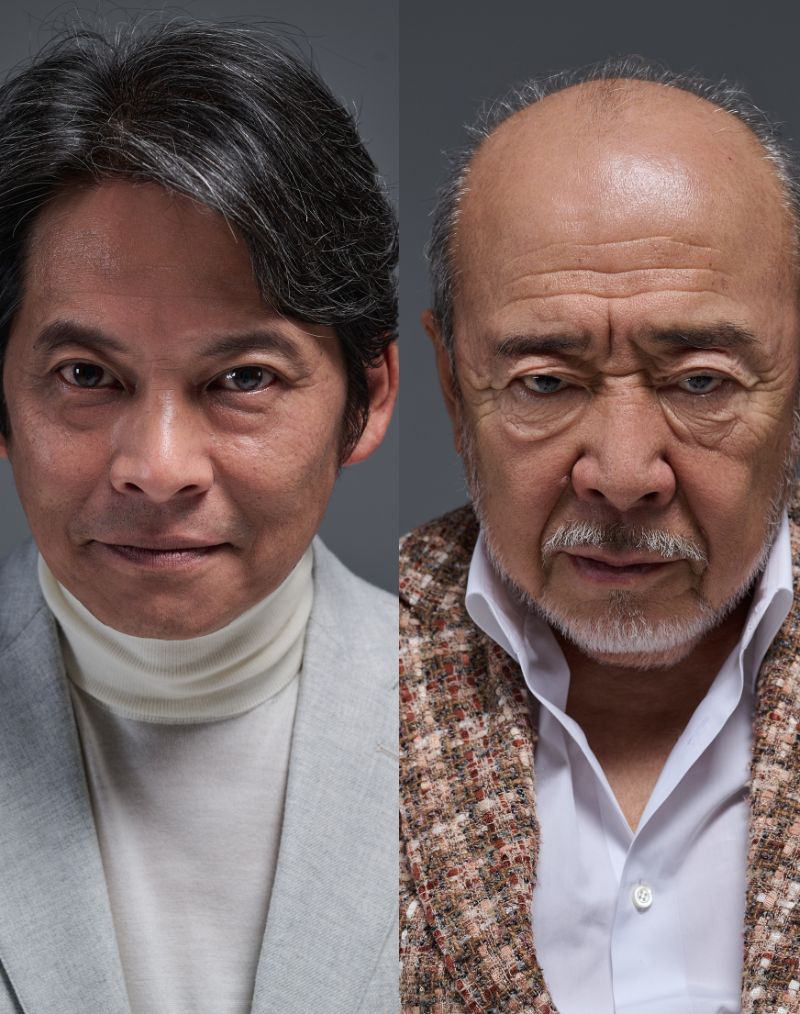

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。