内容紹介

ある⽇、夫が⾵呂に⼊らなくなったことに気づいた⾐津実(いつみ)。夫は⽔が臭くて体につくと痒くなると⾔い、⼊浴を拒み続ける。彼⼥はペットボトルの⽔で体をすすぐように命じるが、そのうち夫は⾬が降ると外に出て濡れて帰ってくるように。そんなとき、夫の体臭が職場で話題になっていると義⺟から聞かされ、「夫婦の問題」だと責められる。夫は退職し、これを機に⼆⼈は、夫がこのところ川を求めて⾜繁く通っていた彼⼥の郷⾥に移住する。そして川で⽔浴びをするのが夫の⽇課となった。豪⾬の⽇、河川増⽔の警報を聞いた⾐津実は、夫の姿を探すが――。

プロフィール

-

高瀬 隼子 (たかせ・じゅんこ)

1988年愛媛県生まれ。東京都在住。立命館大学文学部卒業。「犬のかたちをしているもの」で第43回すばる文学賞を受賞。「水たまりで息をする」が第165回芥川賞候補に。『おいしいごはんが食べられますように』で第167回芥川賞を受賞。著書に『犬のかたちをしているもの』『水たまりで息をする』『おいしいごはんが食べられますように』がある。

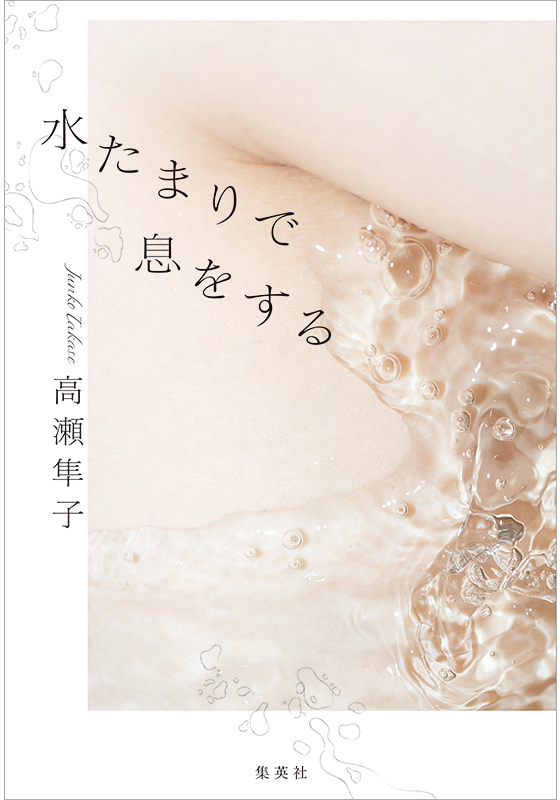

水たまりで息をする 高瀬隼子

1 風呂

夫が風呂に入っていない。衣津実はバスタオルを見て、そのことに気付いた。昨日も一昨日もその前の日も、これがかかってなかったっけ? 芝生みたいな色のタオル。

風呂場のドアの外側に、彼女のと夫のと、一枚ずつタオルをかけている。夫のタオルに顔を近付ける。鼻先がやわらかくぶつかる。くさくはない。洗剤と家のにおいがする。手を洗って、芝生色のタオルで手を拭き、そのまま引き抜いて洗濯かごに放る。洗面台の鏡に向き直り、目じりのしわにファンデーションが固まっているのを、指で伸ばして、明かりを消した。

「ねえ、お風呂入った?」

ただいまの代わりにそう言いながら、リビングのドアを開ける。

あたたまった空気の中に、カップ?のにおいが漂っていた。台所に視線をやると、シンクに空容器が置いてある。夫はいつものTシャツと短パン姿でソファに座り、膝に載せたパソコンで動画を見ていた。お笑い番組らしく、たくさんの人間の笑い声が部屋に響いていた。

「おかえり。遅かったね」

夫がパソコンを膝からよけて立ち上がった。足元のフローリングにビールのロング缶と柿の種の袋が置いてある。「風呂ねえ」と言いながら彼女の横を通り、カップ麺の容器を摑むと、蓋付きのゴミ箱に捨てた。

「風呂には、入らないことにした」

「入らないことにした?」

ことばをなぞって聞き返す。頷く夫の顔を見る。今年三十五になる一つ年下の夫は、夜はいつも体調が悪そうに見える。一日働いて帰って来ると、頭か肩か腰が痛いか、どこも痛くない日は、ただ体がだるいのだという。今日もやはり疲れているように見えた。顔の上半分は笑っているが、口元が追い付いていない。上がりきらない口角が、かすかに震えている。

口の周りに、ひげが点々と生えている。Tシャツと短パンからそれぞれ伸びている腕と足にも毛が生えている。二月だというのに薄着で、骨の形が見て分かるほど細い。腕も足も首も細く、お腹周りだけすこしたるみ、尻や太ももはまた細い。スーツ姿が一番似合う短い黒髪が、風呂に入っていないと言われてみると、いつもよりもべったりして見えなくもないけれど、変わらないと言えば変わらない。音を立てずに鼻で息を吸ってみる。においも、別にしない。

「とりあえず、着替えてくるね」

と言ってリビングを出る。着替えを置いている寝室で、ブラウスとスカートを脱いで、厚手のトレーナーと裏起毛のスウェットパンツに着替えながら、衣津実は、夫が濡れて帰って来た夜のことを思い出していた。ひと月ほど前のことだ。

いつもワックスで横に流している前髪が、ぴたりと額に張り付いていた。前髪の先を辿ると、白いシャツもぐっしょり濡れていた。コートまで濡れてしまうのを避けたのか、前を大きく開いていたので、シャツの胸元に、肌着代わりに着ているTシャツのグレーがはっきりと透けて見えていた。一目見て、雨に打たれたわけではないと分かった。前髪から胸、腹のあたりまで、縦にまっすぐ濡れていた。

「えっ、どうしたのそれ」

その時、衣津実は玄関にいた。出迎えたわけではなくて、翌朝出すゴミをまとめて玄関に運んでいたところに、たまたま夫が帰ってきたのだった。

夫は玄関のドアノブを片手で握ったままの体勢で、驚いた顔を彼女に向け、一拍遅れて「ただいま」と言った。その様子が怯えているように見えたので、もしかしたら夫は、前髪が濡れていても不自然じゃないよう顔を洗って、さっさと部屋着に着替えて、何もなかった顔でリビングのドアを開けるつもりだったのかもしれない、と思った。

「ちょっとした悪ふざけをされて」

夫は洗面台の前でシャツを脱いだ。手を洗い、ついでのように前髪も拭く。

「最近の若い子ってああなのかな。酔っぱらって、困るよね」

すこし遅めの新年会をしようということになって、会社の人間数人で飲みに行ったという。普段よく飲みに行く人たちだけでなく、年代の離れた人たちも一緒になった。そこで、まだ入社して数年目の後輩に、水をかけられたらしい。

それって、と彼女は言った。自分の声が強張っているのが分かった。

「なんで? どういう……分かんないな。上司に水をかけるなんてことある? 研志 、なにかしたの?」

「いや上司っていうかただの先輩だけどね、おれは。まあ先輩でも水はかけないか」

夫は律儀に関係を訂正してから、「先輩でも、後輩でも、同僚でも、水はかけない。かけちゃいけない」と真面目な顔で言った。

「水は、ふざけてかけちゃいけない」

それから、洗濯かごに入れたシャツを取り上げて、濡れた部分を鼻先に近付け、「カルキくさい」とつぶやいた。夫が手を離すと、シャツはまっすぐ下へ落ち、洗濯かごに収まった。

あの夜、夫は確かに落ち込んでいる様子だったけれど、次の日からはいつもどおりだった。普通に出勤して、疲れて帰宅して、パソコンで動画を見て、日付が変わる頃に眠った。ほどほどに仕事の愚痴を言い、ビールを飲んだ。生きているだけで、嫌なことはたくさんあるけれど、どうにかこうにか、なんとかしていくしかないから、あの日のことは、それ以来話題にも出なかった。ほんのひと月前のことだから、忘れたというわけではないにしろ、記憶から取り出して、改めて眺めるということもなかった。それが、今になって鮮やかに頭の中で再生される。

衣津実は、ブラウスとスカートを洗濯かごに入れた。

リビングに戻り、冷蔵庫から夫が飲んでいるのと同じ五百ミリリットルの缶ビールを取り出し、台所のシンクに片手を添えた格好で、立ったままタブを開ける。缶ビールを開ける時、泡が溢れてくるような気がして、彼女はいつも台所のシンクの前に立っているけれど、実際に泡がこぼれてしまったことはない。

なんでお風呂入らないの?

という問いかけを、喉の、唾を飲み込んだ時に音を立てる部分に待機させていたが、ソファに座るというよりも沈み込んでいるように見える夫を見ると、口に出すのがためらわれた。

排水口のネットに、さっき夫が流したカップ?の具が溜まっている。明日は燃えるゴミの日。つい昨日もゴミ出しをしたような気がする。日々の早さをこんなところでも感じて、衣津実は鼻から息をもらす。三十五年も風呂に入ってきたんだから、数日入らないくらい、いいか。無理やり、そんな風に考えてみる。

喉にビールを流し込む。夫の隣に座り、夫の膝の上に置かれたパソコンの画面に視線を向ける。「映画観ようよ」とすこし甘えた声色で言う彼女の鼻腔に夫の体臭が届いた。それは嗅ぎなれた夫のにおいに違いないのだけれど、鼻の奥で一度空気の流れを止め、それから深々と息を吸い直して検分してしまうくらい、はっきりと濃かった。衣津実は気付かなかったことにして、「ホラーがいいな」と言いながら、夫の腕に自分の腕をからめた。

朝、夫はタオルを濡らして顔を拭き始めた。それも、目やにが取れたら満足という程度で、おでこや頰は一度なでるように触れただけだった。

洗面台の足元に、二リットル入りペットボトルのミネラルウォーターが置いてある。水道水ではなくて、ミネラルウォーターで顔を拭いているのだった。外国じゃないんだから、と衣津実は数年前に夫と行ったカンボジアで、遺跡のある森を散策していて転んでしまった時に、傷を飲み水用のミネラルウォーターですすいだことを思い出す。

「顔くらい、ちゃんと洗えば」

衣津実がそう声をかけたが、夫は彼女と合わせた目をわざとらしい仕草で逸らし、首を傾げて洗面台を離れて行った。今日こそ夫と話をしなければと思う。彼女も昨日の夜は風呂に入らずに眠ってしまったので、シャワーを浴びたところだった。やっぱり風呂に入らないと気持ち悪いし、湯舟につからず、シャワーを浴びるだけでもすっきりと気持ちがいい。それに、シャワーも浴びないで出勤する勇気が彼女にはない。風邪をひいていたって、家族以外の人と会うとなると、風呂に入らずにはいられない。

帰ったらきちんと話をしたいと思っていたら、ちょうど帰宅時間が揃ったので、数日ぶりに二人で一緒に夕食を食べることにした。駅前で落ち合い、スーパーの惣菜を買って帰った。

一緒に暮らし始めたばかりの頃は、衣津実が夕食を作っていたが、ある日市販のタレを使った生姜焼きを皿に盛って出すと、夫が真剣な顔をして、「生姜焼きだったら近所の弁当屋に売っているから、今度からあれを買おう」と言った。

「二人ともフルタイムで働いてるのに、毎日晩ご飯作るのってしんどいなと思って。おれにはできないし、おれにできないのに衣津実にしてもらうのも違うと思うし、お金出せばそこらじゅうに食べ物は売ってるから、お金に困らない限りは、買えばいいのかなと思ってる」

衣津実は愛しているだとかかわいいだとかいう、性行為の最中にしか発せられないようなことばよりも、そこに生活に結びついた愛情が含まれているように感じて、うれしかった。

結婚して十年が経つ。朝は菓子パンを食べ、昼は職場で、夜は弁当かスーパーの惣菜、居酒屋の持ち帰り料理で済ませる。自分の夕飯をおのおのが入手して、それぞれが帰宅した時間に食べた。それは、彼女が結婚前に想定していた二人の関係よりもずっと先進的な関係だった。生まれ育った海のある田舎の町では、絶対に考えられないと思った。父の帰りが遅い日は、彼女だけが先に夕食を済ませた。父がどんなに遅く帰宅しようと、母は父の帰宅を待って箸を持った。

二人のこの生活を、義母には「おままごとみたい」と言われる。「いいわねえ、おままごとみたいで、楽しそう」はしゃいだ声でそうやって話す時、義母の作り物めいたきらきらした瞳は、自分の息子ではなく衣津実に向けられる。

チン、とレンジが鳴った。夫が立ち上がり、湯気のあがる揚げ出し豆腐を持ってくる。

「揚げ出し豆腐って、自分で作ったことないから、作り方分かんないな」

と言いながら、スーパーでもらった使い捨てのスプーンを伸ばす。わたしも分かんない、と答えて、彼女もビニールの包装を破ってスプーンを取り出した。

今夜の夕食は、スーパーで買った揚げ出し豆腐、枝豆、十二貫入りのパック寿司と、セロリの和え物だった。彼女は、この中で自分たちが作れるのは、茹でた枝豆だけだなと思う。

枝豆をさやごと口に運び、唇に添えるようにして中の豆だけを食べる。夫がテーブルにかぶさるように手を伸ばして、醬油を取った。その時ぷんと、確かににおった。言おう、と思って言う。

「ねえ、お風呂、今日も入らないの?」

「もしかしてにおう?」

「うん。ていうか、自分では分からない?」

「実は分かってる」

夫はうすく笑い、揚げ出し豆腐のパックの上に割り箸を置くと、腕を持ち上げ鼻を脇に近づけて嗅ぎ、Tシャツの首元を指で開くと首を真下に折り曲げて、こちらも嗅いだ。すんすんと、鼻で息を吸い込む音が鳴った。「さすがにちょっとくさい」と夫が言った。

「え、いつからだっけ、お風呂入ってないの」

「今日で、四日目? くらい。多分」

「めんどうくさいの? お風呂入るの。どっか痛いとか、風邪とかじゃないよね」

「体調は全然、どこも悪くないんだけど、なんか入りたくなくて。風呂っていうか水が」

「水?」

「うん、水。水道の、くさくない?」

「別に……いつもどおりだと思うけど、なに、カルキくさい?」

「いやーどうだろう。カルキなのかなあ。あとちょっと痛い」

「痛い?」

夫は困ったような、へらへら笑っているようにも見える顔をしている。

彼女は立ち上がって台所へ行き、シンクに伏せていたガラスコップに水をそそいで飲んだ。意識してみれば確かにカルキくさい。けれど飲めないほどではない。東京に出て来たばかりの時には、やっぱり水は田舎の方がおいしいなどと思ったが、十八年近くも住むとすっかり慣れてしまった。それに夫は生まれも育ちも東京二十三区内の人だ。この水道水で生まれ育った人が、今更何を気にするのだろうという気がする。

夫が近寄ってきて、彼女の手からガラスコップを受け取って口元に近付けた。薬を飲んだふりをする子どものように、口に含まず唇の外側に触れさせただけで、顔をしかめて離してしまう。「やっぱりくさいな」と言う。彼女は、隣に立つとはっきりとくさい、と夫の体臭を感じるが、そう思っていると気付かれると夫が傷つくように思い、努めて静かに息を吸う。

「飲むのは、お茶にするとか、ビールとか飲めばいいからいいんだけど、風呂はさ、浴びるじゃんか、頭から」

うーん、と彼女は同意と否定の間の声で答え、二人はなんとなくテーブルに戻って食事を再開した。十二貫入っているパック寿司の、しめ鯖に箸を伸ばす。鯖は彼女が、まぐろは夫が、はまちは彼女がという風に、ネタの割り振りは話し合わなくてもなんとなく決まっている。酢でしめた鯖の、それでも打ち消せない生ぐささを鼻の奥で感じ取った。

夕飯を食べ終えたあとで、彼女は夫の手を引いて風呂場まで連れて行った。夫は嫌そうな顔をしながらも付いて来た。暖房のついているリビングから廊下へ出ると、すぐに足の裏から冷える。

「服脱いでよ」

と彼女が言うと、夫は顔をしかめたまま、いかにも嫌そうなのろのろとした手つきでTシャツと短パンを脱いだ。服を体からはぎ取る動作で起こった風が、彼女の鼻にまっすぐに飛び込んで来て、そのにおいに絶対に風呂に入れなければと決心を強くした彼女の息も、先ほど飲み干した二缶のビールのにおいにまみれているし、

「やだな」

と、ことばを脱衣所に落としていくように言う夫の息もまた、同じにおいがした。

落ちたことばの上にかぶせるように、夫は両手で下着の腰の部分を広げて、そのまま下に落とした。足首に引っかかった下着から、右足と左足を順番に持ち上げた。

裸になってみると、体臭がいつもよりすこしだけきついということを除けば、見た目には何も変わらないように見えた。うすだいだい色の肌。男性器が力なく垂れている。

「さむい」

と夫が言うので、彼女は寝室から電気ファンヒーターを持って来て、脱衣所のコンセントにつないだ。風呂場の浴室乾燥機の温風もつける。ファンが回るエンジン音が聞こえた。

浴室の引き戸が閉まり、シャワーから出る水が勢いよく壁に当たる音が聞こえた。お湯が出るまで三十秒ほどかかるので、その間、シャワーを壁に向けているのだろう。

彼女は暖房のきいたリビングに戻り、テレビをつけた。何を見るわけでもなくチャンネルを回し、見たことのある芸人が下積み時代の苦労話を披露している番組を見つけ、これにしようかとリモコンをテーブルに置いた時、夫がリビングのドアを開けて入ってきた。

「え、どうしたの。もう出たの」

夫は裸のままだった。肩から黒いバスタオルをかけていた。近寄って、タオル越しに夫の肩に手を当てる。タオルはほとんど濡れていなかったし、夫の体も、髪も、見える限りはどこも濡れていなかった。

「無理だった」

と夫は言った。目の下がしわしわだった。

「だめだった。シャワー、浴びれなかった。なんだかもう、嫌で」

彼女は夫の肩から背中へ手を当ててなでた。上から下へ繰り返し手を動かし、腰の手前で途切れるバスタオルのぎりぎりのところで、一番上に手を戻して、また下へとなでた。

水がくさいんだよ。それで、それが体に付くと、かゆい感じがする。実際にかゆいわけじゃなくて、なんだろう、例えば古本屋の倉庫の奥の段ボールに十何年も前から眠っている埃まみれの茶色い古書があったとして、それを触るとなんとなく手がかゆくなる感じがする、そういう感覚のかゆさというか。これまでどうして平気でこんなものに触れていたんだか分からない。こんなくさいものを飲んだり、体に付けたりしていたなんて、思い出すと、それも嫌になる。ごめん。

裸のまま話をした最後に、夫はそう謝って、彼女が差し出した新しい下着とTシャツと短パンを順番に身に着けた。そうした方がいいだろうと思い、Tシャツは色の濃いグレーのものにした。

夫をいたわり、夫の話に耳を傾けながら、彼女はひとりぼっちで話をしている。もしかしてほんとうに、ずっと風呂に入らないつもりなの。驚いている。このおだやかな人と結婚して、三十代も半ばを過ぎて、自分の人生には、この先想定していない出来事なんてもう何も起こらない気がしていた。子どもを産むのは止めたし、夫婦二人でそれなりに楽しく、年老いていくのだろうと思っていた。年老いて、と想像の中では時間の歩みが速く、飛び石のようだった。三十五歳の今、五十歳くらい、七十歳くらい、そして死。

【続きは書籍にてお楽しみください】

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。