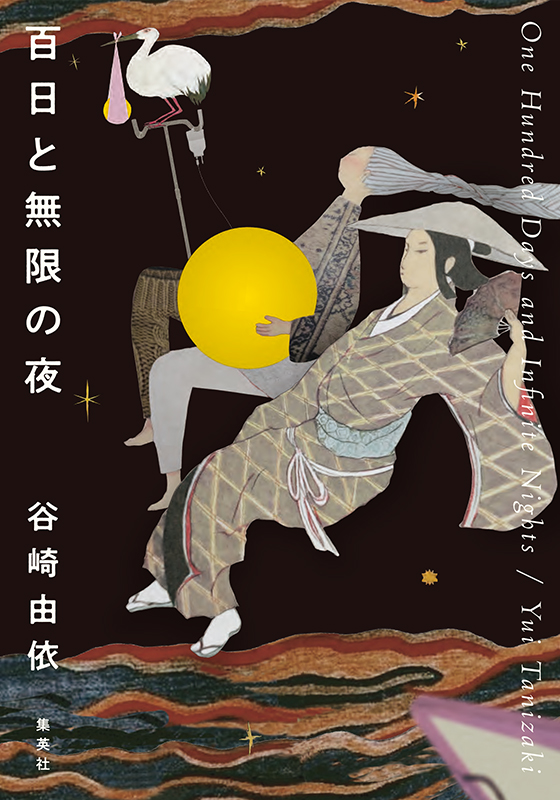

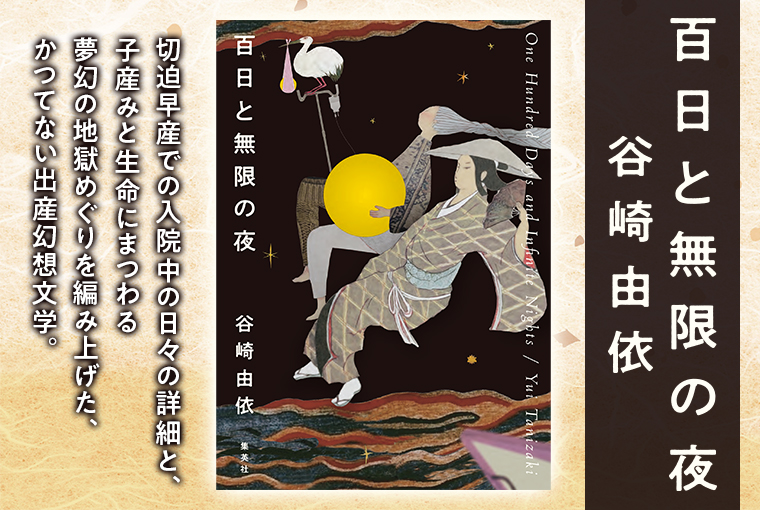

内容紹介

第42回織田作之助賞受賞

初めて知るのだが、母体の内部は、らせんだ。

拗れて考えて、愛して爆発して、無限へ手をのばす。

らせんだ。凄い。

――古川日出男

女の体の全てがここにある。

自身の胎内めぐりの旅に出た女と共に

私たちにも闇の先の光が降ってくる。

これは生まれ直しの物語だ。

――中村佑子

第一子の妊娠中、切迫早産で急遽入院を余儀なくされた「わたし」。

医師からは「三か月は出られない」という衝撃の事実を聞かされる。妊娠7ヵ月で子宮口がひらくとは、それほどの重症なのだった。

生業とする書き仕事や日常の営みを奪われ、ただすべての時間を横になって過ごす日々の中、

ある晩ひとりの女が「わたし」のもとを訪れる。彼女こそ、能作品『墨田川』に登場する女物狂い・班女。

人攫いに遭い子を失った班女を案内人に、中世・京の都から駆け込み寺、若狭のお水送り、海辺の産小屋へと、「わたし」と班女の時空を超えた道行きは続き……。

切迫早産での入院中の日々の詳細と、

子産みと生命にまつわる夢幻の地獄めぐりを編み上げた、

かつてない出産幻想文学。

プロフィール

-

谷崎 由依 (たにざき・ゆい)

1978年福井県生まれ。作家、近畿大学文芸学部准教授。2007年「舞い落ちる村」で第104回文學界新人賞、19年『鏡のなかのアジア』で第69回芸術選奨文部科学大臣新人賞、25年『百日と無限の夜』で第42回織田作之助賞を受賞。小説のほか、英語圏の小説の翻訳を手がけている。著書に『舞い落ちる村』、『囚われの島』、『藁の王』、訳書に、ジェニファー・イーガン『ならずものがやってくる』、コルソン・ホワイトヘッド『地下鉄道』など。

対談

書評

「産むこと」「書くこと」のむき出しの葛藤

大谷朝子

子を授かったとき、出産したら書けなくなるかもしれないと思った。それはとても怖かった。出産によって自分の何かが作り替えられてしまわないだろうか。作り替えられた自分は、執筆に使える時間も限られる中で、書きたいと思えるだろうか。出産にはそれくらいのインパクトがあると私には思えた。でも、望んで胎に授かった命の愛おしさは日に日に増していき、執筆の不安はとりあえず考えないことにしたのだった。兼業作家の主人公の出産をテーマにした本作を読んで、そんな自分の選択を振り返らざるを得なかった。

主人公のわたしは、妊娠七か月。健診で子宮口が開いていると告げられ、突然約百日間の入院を余儀なくされる。ベッドを三十度以上起こすことすら禁じられ、点滴の管と常につながったまま、ひたすらに横になる。仕事はしたくてもできず、時間を掃いて捨てるしかない。そんなある夜、水音の響く夢の中で山姥に子を奪われそうになる。幻想世界と現実を行き来しながら、子を授かるまでの手術と不妊治療の日々の詳細が浮かび上がる。四十一歳という高齢出産にあたる年齢にも思いは及ぶ。

そして、幻想世界で班女と出会う。班女は能『隅田川』の登場人物で子を攫われた女物狂い。班女に導かれながら、山姥に子どもを盗られないように我が子を探し、そして逃げる。出産へ向けて治療が進む現実の一方で、幾度も班女たちは姿を現し、時空を超えた「妊娠出産ワンダーランドの地獄めぐり」が始まる。

自分に引き寄せすぎないで読もうと思ったが、無理だった。兼業作家として仕事をしながら子を持つ葛藤があまりにもリアルに吐露されているからだ。三十九歳で不妊治療を始めた主人公が結婚したのはその十年前。そのときから子どもをいずれ持ちたいと思っていた。では、十年間何をしていたのか。「……小説を、書いていたのだった」。「新人賞受賞作以来いっこうに出ない本を、せめてあと一冊出せたら子どもを産もうかと、漠然と思っていた」。評者はまさにデビュー作だけが単行本化された兼業作家であり、「二冊目」の重みが、ちょっと天を仰ぎたくなるくらいわかる。本作は一貫して谷崎さん自身の経験に基づいた、むき出しのような生の言葉で綴られている。

一人称で語られる地の文は、作者と非常に距離が近く、やがて混ざり合っていく。妊娠中のわたしと重なるようにして、子どもを育てながら「この連載」を書いている未来のわたしが登場する。「書いている」ことを隠さない語り手の言葉は、勢いよく加速する。ひとつの単語から連想されて、時に執拗に時にユーモラスにどんどん膨らんでいき、「ではなくて」と自分でつっこみながら戻ってくる。魂の底から溢れて止まらない、おそらく本音の言葉の連なりが、本作の魅力のひとつだ。

幻想の世界で、主人公はずっと切羽詰まっている。旅の連れである班女の、子を失った過去が不穏な気配を引き連れる。無事に産めるように。そして、無事育てていけるように。悲しい結末から必死に抗い、罪人のように逃げ続ける。

その必死さは、子を一人無事に産み、生かすことへの、並々ならぬ労力と意志の強さの表れでもある。評者も子を産んで初めて実感したのだが、毛布が顔に掛かっているだけで窒息して命の危険がある脆弱な赤ん坊は、昼夜問わず三時間ごとにミルクを飲まなければならない。泣き声で目覚めた明け方に、こんなんで人間、よく繁殖できたな……と思ったものである。

さらに、生かすためには仕事や家事を含めた生活もしなければならない。主人公は産後一年と経たず文筆業に復帰し、保育園に預けるようになる。喪失感で「鳥かごの骸骨」のようになってしまったわたしに、班女は「喜べ」と囁く。「ほら。してご覧よ、仕事をさ」。その言葉は、子と離れてまで仕事をする罪悪感の裏返しのようでもある。結局三歳までの小規模保育園を卒園したあと、主人公はもっと子どもと関わりたいという気持ちから提携の大規模園ではなく幼稚園に入れるが、その結果睡眠のリズムが崩れてしまう。帰宅後機嫌の悪くなってしまう子と、かつてのような豊かな時間は過ごせず、生活はただ圧迫されていく。「ようやくひとりになったとしても、勤め仕事のことをやったら何も残らない。(中略)お迎えに行くまでの残り時間に、でも、何を書くというの。そこにはもう砂しかない。からからに干からびて」。

目の前の日常をなんとか乗り越えるために、子にとっても仕事にとってもどっちつかずの選択をせざるを得ない。育児は、往々にしてそのようなことの連続だ。極限の生活の中でわたしは自分の選択を何度も振り返る。時には切迫早産で入院した日にまで遡って。ここに、ひりつくような育児のリアルがある。一体、子どもに対する選択がすべて正解だったと胸を張って言える親がいるだろうか? 班女が「罰が当たった」と責めるその罪の意識は、もはやわたし一人だけのものではない。徹底的に描かれる、個の、わたしの葛藤は、女たちの普遍的な葛藤へと開かれていく。

やがてわたしと共に班女も絡み合い、らせんのように無限へ広がる。はるか昔海で生まれた生命の起源から、次世代へと。さまざまな時空と場所が混ざり合う描写が、母子の一体感を浮かびあがらせる。「その子はわたしのたましいで、わたしの心臓で、わたしの柔らかな内部そのものだった」。読みながら、我が子が胎にいたときの感覚を思い出した。体の中に別の生き物がいるどこか恐ろしい感覚。あの時間。あれは、私だけのものだった。体は辛いのに、我が子との甘やかな秘密のようだった。本作は、子宮に宿る生命の、その重さも神秘もまるごと、迸るような生の言葉で綴っている。

「すばる」2025年12月号転載

命を孕む「女」たちの深淵を綴る

小川公代

定期健診で切迫早産であると告げられた主人公は、順調な妊婦生活から一転して入院生活を余儀なくされる。「危ういところだった。失うかもしれなかった」。切迫早産とは、その状態が継続すると早産に進んでしまう状態をいう。胎児が子宮で十分に育ち切らないまま生まれてくることはその子の命に関わるため、母親は徹底して安静にしていなければならない。作家として忙しい毎日を送っていた彼女にとってそれはとてつもなく長い時間である。本作は、「人間のいのちを、この世にひとつ増やすこと。そんなだいそれたことを、さしたる葛藤もなく」選択できるものかと問う。

なぜこんなことになってしまったのか。つい自分のせいにしてしまう彼女が記憶を辿ると、かつて子宮筋腫があると診断した医師の「結婚したのは、十年前ですか」という心ない一言があった。罪科のあるなしを決めるのが世間であり、その世間が「女ではなく、男の意見で成り立っているものだとしたならば」、「女」はいつの時代も責めを負うのだ。結婚後「あと一冊出せたら子どもを産もうかと」考えていた彼女は、今ようやく命を授かり、そのために四苦八苦している。

「女」たちの命を孕む経験とは、東西の垣根を越えた「妊娠出産ワンダーランドの地獄」でもあるだろう。主人公の「内側に流れる時間」には、平安時代の踊り狂う「班女」も、映画『真夜中のゆりかご』で赤ん坊を喪うアナもいる。そして「子どもを持ったけれども生き別れてしまった女。あるいは子どもを持ったことを後悔している女。(中略)子どもを守るために、ほかのすべてを犠牲にしなければならなくなっている女」にも思いを馳せている。この物語は、正気と狂気のはざまを行き来する女性の精神世界を描いた『黄色い壁紙』をも髣髴させる。不安の先にある狂気とさえ呼べる暗闇に突き落とされてしまう「女」たちの茫漠たる時間の流れを辿り、その声を豊かに、そして意識の深淵まで潜りこんで語っている。

おがわ・きみよ●英文学者、上智大学教授

「青春と読書」2025年10月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

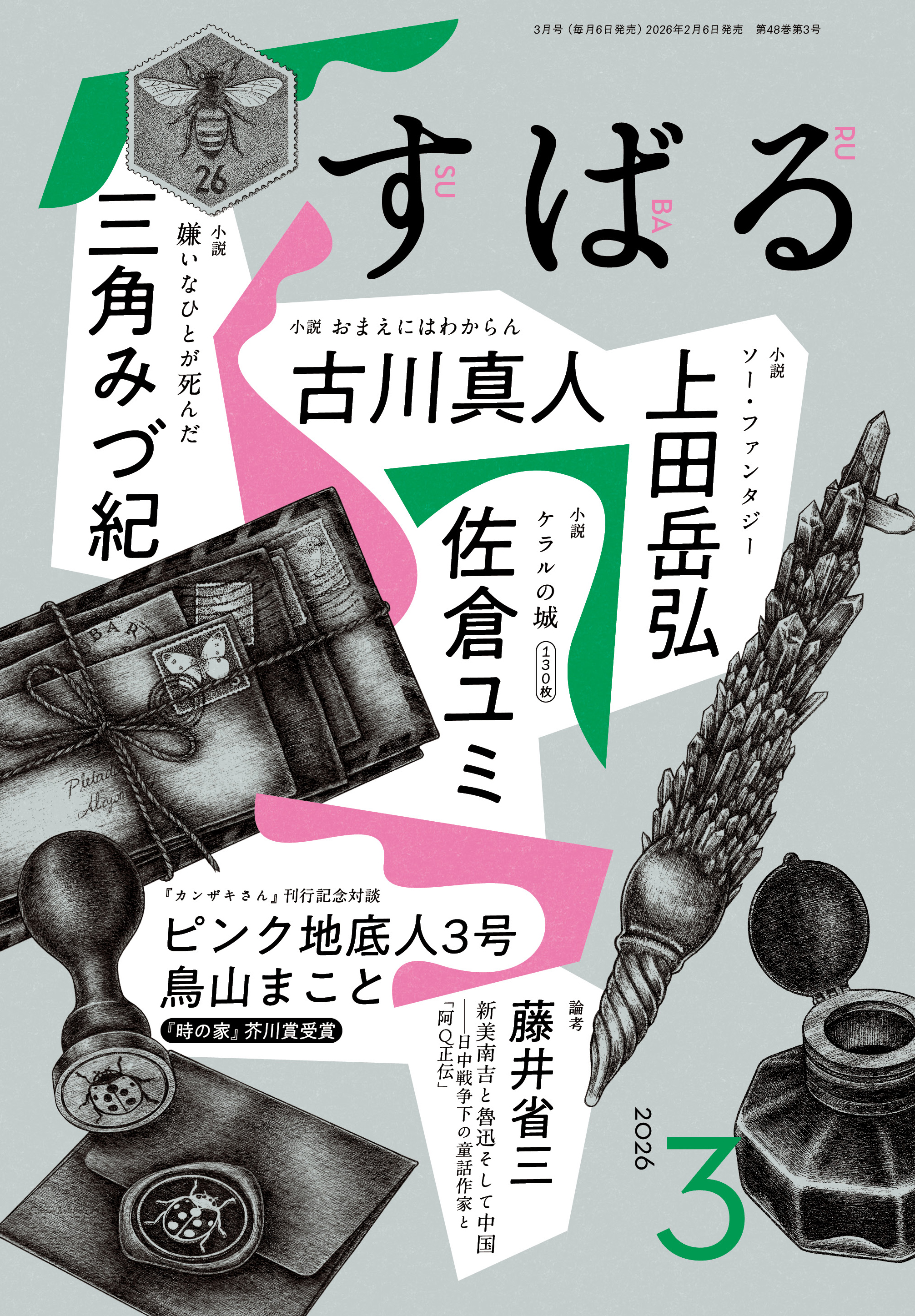

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

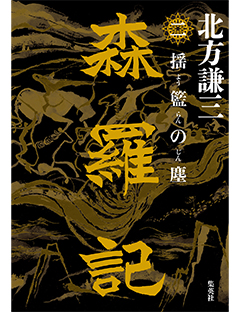

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。