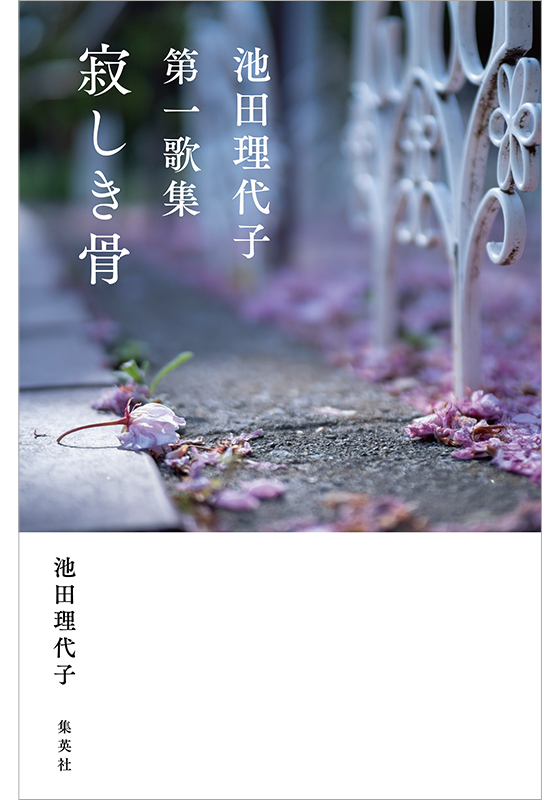

内容紹介

息ひとつ吸いてこの世に生まれ来る ものみな息を吐きて逝くなり

二十五歳の若い頃、『ベルサイユのばら』の中で、オスカルが死を目前にして亡きアンドレに問うシーンを描いた。

「苦しくはなかったか? 死はやすらかにやってきたか?」

あの当時でも、私にとっては真剣な問いかけだった。六十代では何故か、老いや死に対して居直れたつもりでいたが、七十歳を越えた今になって、まさに一層切実な問いとなりつつある。

(本文「老いと向き合って」より)

愛すること、生きることに真摯に向き合い、数々の傑作漫画を生み出してきた著者が、短歌に託して想いを綴る。

プロフィール

-

池田 理代子 (いけだ・りよこ)

漫画家、声楽家。1947年大阪府生まれ。東京教育大学(現・筑波大学)在学中の67年に「バラ屋敷の少女」でデビュー。72年に連載を開始した『ベルサイユのばら』が空前の人気を博す。80年『オルフェウスの窓』で日本漫画家協会賞優秀賞を受賞。95年、47歳で東京音楽大学声楽科に入学。卒業後はソプラノ歌手として舞台に立つ。オペラの演出も手掛けており、2021年にはフィンランドにおいて、書下ろしオペラ『眠る男』を上演予定。2009年、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章を授与される。「塔」短歌会会員。2017年より熱海在住。

父と戦争

八月十五日が近づくたびに、テレビでは、あの戦争のドキュメンタリー番組を放送する。今年はコロナ禍で異例の形にはなったが、いつもならちょうど甲子園では、高校球児たちの熱闘が繰り広げられている時期だ。

どちらも観なくてはならないと意気込む私は、この時期、慣れないビデオ収録のボタンを押すための操作で、時々パニックに陥ることさえある。土と汗にまみれ懸命に白球を追う高校球児たちの戦いが愛しいのは、彼らの姿があの戦争とどうしても重なってしまうからだ。

かつてこんな年齢の、まだ幼ささえ残る少年たちが、あの戦争に駆り出されてその命を落とした。

私は、八月十五日を甲子園球場で戦う高校球児たちの姿に、八月十五日を生きて迎えることのできなかった人々の姿をどうしても重ねてしまう自分の感傷を、哀しくも恥ずかしくも疚しくも感じつつ、テレビの画面にこの時期見入る。

そしてまた、あの戦争のドキュメンタリーフィルムの、粗い画像のモノクロ画面の中に、もしや若かりし父の姿でも見つけることができはしないかと、誇大妄想にも等しいような一縷の望みを抱いて。

こんな私だが、若い頃はずっと、中国や南方に出向き現地の人々に辛い思いをさせたであろう日本軍兵士に対して、憤りと憎しみを抑えることが出来なかった。その思いが、あの戦争について父と語る時間を、私から遠ざけた。

父は、徴兵されて中国にも行き、そして南方にも行った。多くの日本軍兵士たちが、全滅に近い戦いを強いられた南方の島で、父は生きて捕虜となり、日本に帰ってきてくれた。そして母と結婚し、私が生まれた。

自分をこの世に生み出してもらえたというその奇跡を、年を経るごとに私は感謝するようになっている。あれほどの戦いを生き抜いて帰ってきてくれた父にも、ただただ感謝の思いしかない。

そして、何にせよ生きて祖国に帰ってきてくれた兵士たちに、ただ感謝と労りの思いしかない。

南方の戦を生きて父は還る 命を我につながんがため

行く先も知らぬ船底に命なきものと俘虜らは覚悟を決めしか

船底より甲板に出されし俘虜らみな眼前の富士に向かいてありぬ

戦友の声の限りに泣きしとう この富士の山わが祖国よと

南方のいずれの島とも聞かざりき 若くとがりし娘にてありけり

戦争に行かざりしことを恥じ 戦友に遅れしことを恥ずる兵もあり

手榴弾一個ばかりの命にて 語れぬ日々を兵士は生きたり

【書評】 喪失が芸術へ変わる時

評者・中江有里(女優、作家)

二十代で漫画が大ヒット、四十代で声楽を学び、ソプラノ歌手として活動する著者が、これまでの人生を表わすのに選んだのは短歌。歌人・池田理代子の第一歌集である。

短歌とエッセイで11のテーマを綴った本書は、徴兵された父のエピソードから始まり、母へと続く。

「母を語ることは、まさに自分を語ることだ」とあるように、著者は母と二人三脚で歩んできた。母が娘の人生に過剰に侵食したとしても、最終的に赦していく。愛憎半ばするのが、親子の宿命なのかもしれない。

特にわたしが気になったのは、女性としての喪失感をしたためた歌だ。

〈作品は男ものこす 我はただ 女に生まれた理由を知りたし〉

自らを〈子を容れる器〉と表わした歌もあり、子を生さずに老いていった自分を見つめている。表現者にとって作品は我が子同然。そして我が子を得られなかった気持ちも作品となる。

エッセイと交互に紹介される短歌はおそらく現実世界では決して明かせなかった声なのだろう。

迫りくる「老い」「死」についてこんな歌がある。

〈美しき老いなどないと知っていて あほらしく語るインタビュアーに〉

若いこと、美しいことに重きをおくような風潮に対し、表向きはうなずきつつも否定する。ただ「老い」に従ってあきらめるのではなく、自らの人生に正直に対峙する。「初恋」と「最後の恋」の章はそんな著者のまっすぐな思いがあふれる。

好きな人から愛されるわけがない、その一点は初恋も最後の恋も同じ。特に恋愛に関してはどんなに齢を重ねても人は達観などしない。気付けば恋に落ち、劣等感に苛まれ、不安に駆られ、自分が自分でなくなってしまう。

〈悠然と二十五年を遅れ来て 我を愛すとなど君のいう〉

幸せな結末のようにみえるが、「老い」が迫る事実は変わらない。それもまた歌になる。喪失は、紙の上で昇華する。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

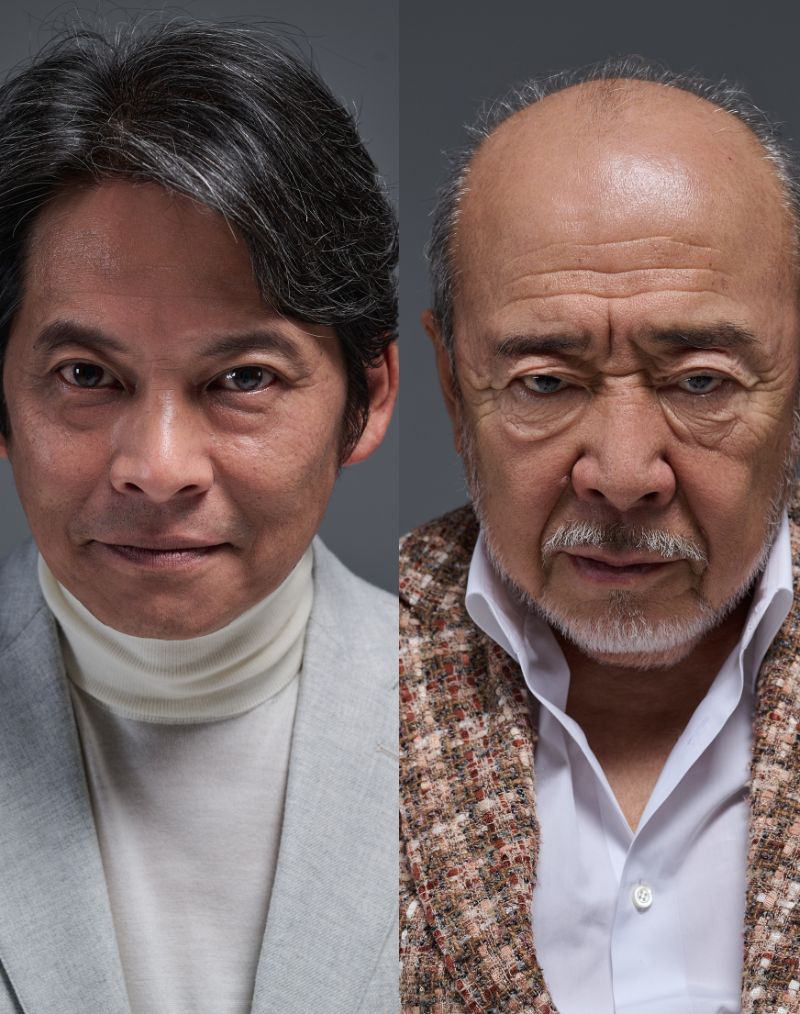

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。