プロフィール

-

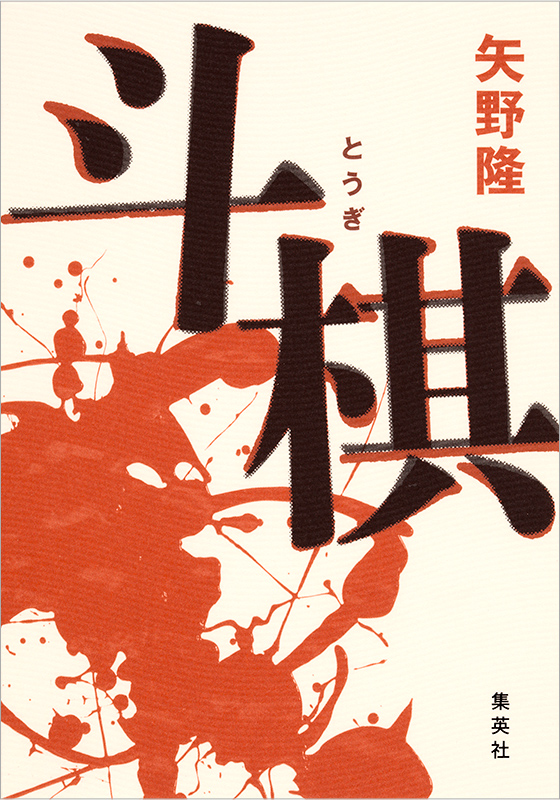

矢野 隆 (やの・たかし)

1976年福岡県久留米市生まれ。2008年『蛇衆』で第21回小説すばる新人賞を受賞してデビュー。著書に『斗棋』『慶長風雲録』『乱』『我が名は秀秋』『凜と咲きて』『鬼神』『山よ奔れ』『朝嵐』など。2018年、福岡市文化賞受賞。

【書評】ミステリとしても剣豪小説としても楽しめる 評者:末國善己(文芸評論家)

ここ数年、門井慶喜『新選組颯爽録』『新選組の料理人』、小松エメル『夢の燈影』『歳三の剣』、吉森大祐『逃げろ、手志朗』、木内昇『火影に咲く』、京極夏彦『ヒトごろし』など、従来とは違う視点で新撰組をとらえた歴史時代小説が増えている。

伝奇小説から歴史小説まで幅広いジャンルを手掛けている矢野隆が、初めて新撰組に挑んだ『至誠の残滓』も、戊辰戦争で戦死したとされる十番組組長の原田左之助、監察の山崎烝が生きていたとのアイディアをベースに、斬新な物語を作った作品といえる。

第一話「至誠の残滓」は、明治十一年、東京駒込で病弱な妻と古物商を営む松山勝こと左之助を、かつて敵だった新政府に仕え東京警視庁の警部補になった藤田五郎こと元新撰組の斎藤一が訪ねて来るところから始まる。斎藤は、人買いを始め数々の悪事に手を染めている元長州藩士を調べて欲しいという。左之助は、今は新聞錦絵の記者をしているが新撰組時代は探索を得意にしていた山崎に相談、二人で男の周辺を洗うことになる。

これ以降も左之助と山崎は、剣の見せ物をながめていた山崎が消え、その行方を左之助が追う「残党の変節」、斎藤が牧本なる男の暗殺を命じられた直後、当の牧本が斎藤に接触してくる「闇夜の盛衰」、新聞錦絵に見切りをつけ商売を始めた山崎が、従業員に大金を持ち逃げされる「富者の懊悩」、左之助が、政府が目の敵にしている自由民権運動の闘士にシンパシーを感じる「愚民の自由」などの騒動に巻き込まれていく。

そのため本書は、否応なく事件を調査する左之助たちが、巨大な陰謀やすべてを操る黒幕の存在に行き当たるミステリとしても、勤皇の志士を恐れさせた元新撰組隊士がブランクを意識させない凄まじい剣技を見せる剣豪小説としても楽しめるのではないだろうか。

左之助たちによって、事件の裏には、薩摩・長州の下級藩士が政治の中枢に座って同郷の仲間を優遇する一方、幕府や佐幕諸藩の人間は徹底して排斥された明治の“闇”があることも分かってくる。架空の事件に実際に起きた開拓使官有物払下げ事件をからめたり、自由民権運動が、政府に物申す現在の市民運動に近いものではなく、薩長に利権を奪われた元士族の失地回復運動という政争だった事実を明らかにしたりすることで、明治維新が江戸幕府の旧弊を破壊した清新な改革だったとの見方に一石を投じているのが面白い。こうしたシニカルな歴史観は、山田風太郎の〈明治もの〉を彷彿させるものがある。

政権中枢にいる薩長の要人と知り合いであれば、官吏としての出世も、民間企業を興しての金儲けも夢ではないが、元幕臣や佐幕派ならば将来に夢や希望が持てなかった明治初期は、住んでいる場所が大都市か地方か、親が金持ちか貧しいか、有力者とのコネがあるかないかで、進学や就職、出世に歴然とした差が出る現代と似ている。

本書で描かれる事件の当事者たちは、金を稼ぐためなら悪事に手を染めることなど厭わないし、それが露見しても高官に頼んでもみ消そうとするが、死んでいった近藤勇、土方歳三、沖田総司らと「誠」の旗を掲げた左之助は、“闇”が深まる明治の世にあっても、新撰組隊士として「至誠」を貫こうとする。

明治の元勲になった薩長の武士や、政権と結び付いて莫大な富を蓄えた政商に比べると、社会の片隅で懸命に生きるだけの左之助たちは、いわゆる“負け組”かもしれない。そんな等身大の左之助たちが、「至誠」を武器に虚飾だらけの世に闘いを挑む展開は、明治と同じように社会が醜く、人の心が汚れている現代にあっても、それに染まらぬ勇気を持つ大切さと、美しく生きるとは何かを教えてくれるのである。

(2019年12月27日掲載)

担当編集より

8月26日(月)、矢野隆さん新刊『至誠の残滓』が刊行となりました。

上野戦争で散ったはずの男、元新撰組十番組組長・原田左之助が生きていた──。

斬新な設定を基に、明治の世にひそむ新撰組の残党を描いた、渾身の時代小説です。

明治十一年。東京の片隅にある古物屋、“詮偽堂”の主人・松山勝。彼の正体は、幕末、彰義隊とともに上野で戦死したはずの元新撰組十番組組長・原田左之助だった。松山のもとに集まるのは、幕末の動乱をともに潜りぬけた猛者たち。新聞錦絵の記者で高波梓と名乗る男は、諸士調役兼監察を務めた山崎烝。そして過去に三番組の組長でありながら、いまでは新政府の犬と揶揄される警官・藤田五郎。またの名を斎藤一。

斎藤からの情報で、原田と山崎は人買いを生業にしている元長州藩の士族や、窃盗団と対峙する。三人はやがて、新政府を操る、ある人物に行きつく。

「今の俺たちに誠はあるのか」

幕末の動乱を生き抜いた猛者たちは、嘘偽りにまみれた明治の世で、「誠」の志を貫けるのか。新撰組の男たちが新政府の闇を斬る、エンターテイメント時代小説です。

ぜひご一読いただけますと幸いです。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。