プロフィール

-

桜庭 一樹 (さくらば・かずき)

1999年「夜空に、満天の星」(『AD2015隔離都市 ロンリネス・ガーディアン』と改題)で第1回ファミ通エンタテインメント大賞に佳作入選。<GOSICK>シリーズ、『推定少女』『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』などが高く評価され、注目を集める。2007年『赤朽葉家の伝説』で第60回日本推理作家協会賞、08年『私の男』で第138回直木賞を受賞。その他の著書に『少女には向かない職業』『荒野』『ばらばら死体の夜』『ほんとうの花を見せにきた』『じごくゆきっ』などがある。

担当編集より

5月24日(金)、桜庭一樹さんの初の書評集『小説という毒を浴びる 桜庭一樹書評集』が発売となりました。

少女小説からミステリ、古典から現代のベストセラーまで、約15年分の書評を通して、“桜庭一樹の人となり”が見えてくる一作となっています。

また、道尾秀介氏、冲方丁氏、綿矢りさ氏、辻村深月氏との対談を収録しております! ぜひ、ご一読ください。

以下、本作で取り上げられている作品を、掲載順に一部抜粋してご紹介します。

倉橋由美子 『聖少女』/神林長平 『小指の先の天使』/シャーリイ・ジャクスン著 市田泉訳 『ずっとお城で暮らしてる』/パトリック・ネス著 金原瑞人、樋渡正人訳 『心のナイフ』/デイヴィッド・ガーネット著 安藤貞雄訳 『狐になった奥様』/松山巖 『猫風船』/ライナー・チムニク文・画 矢川澄子訳 『クレーン男』/茨木のり子 『歳月』/丁如霞著 和多田進聞き書き 『丁家の人びと』/森下雨村 『猿猴 川に死す』/鈴木志保 『船を建てる』/フィリップ・グランベール著 野崎歓訳 『ある秘密』/C・N・アディーチェ著 くぼたのぞみ訳 『アメリカにいる、きみ』/ブランドン・ハースト&ビヴァリー・メイソン著 天野智美訳 『ケイト・モス 美しく呪われし者』/若島正 『ロリータ、ロリータ、ロリータ』/イーディス・ウォートン著 薗田美和子、山田晴子訳 『幽霊』/中野京子 『怖い絵』/カレン・ジョイ・ファウラー著 矢倉尚子訳 『ジェイン・オースティンの読書会』/早川良一郎 『さみしいネコ』/エイミー・ベンダー著 管啓次郎訳 『燃えるスカートの少女』/辻原登 『枯葉の中の青い炎』/村田喜代子 『鯉浄土』/山村浩二文・絵 『カフカ 田舎医者』/キャロル・オコンネル著 務台夏子訳 『クリスマスに少女は還る』/宮内勝典 『焼身』/鴨居羊子 『わたしは驢馬に乗って下着をうりにゆきたい』/大坪砂男

『天狗』/岸田今日子 『大人にしてあげた小さなお話』/アナイス・ニン著 杉崎和子編訳 『インセスト アナイス・ニンの愛の日記【無削除版】1932~1934』/安房直子 『南の島の魔法の話』/鹿島茂 『悪党が行く ピカレスク文学を読む』/トニー・ロビンソン著 日暮雅通、林啓恵訳 『図説「最悪」の仕事の歴史』/ドリス・レッシング著 青柳伸子訳 『老首長の国 ドリス・レッシング アフリカ小説集』/イアン・マキューアン著 宮脇孝雄訳 『最初の恋、最後の儀式』/北村薫 『北村薫の創作表現講義 あなたを読む、わたしを書く』/荻野NAO之写真 小桃語り 『komomo』/クリストファー・プリースト著 古沢嘉通編訳 『限りなき夏』/マーゴ・ラナガン著 佐田千織訳 『ブラックジュース』/東野圭吾 『むかし僕が死んだ家』/高野悦子 『二十歳の原点』/クリストフ・バタイユ著 辻邦生、堀内ゆかり訳 『アブサン・聖なる酒の幻』/デニス・ダンヴァーズ著 川福智子訳 『天界を翔ける夢』/G・ガルシア=マルケス著 野谷文昭訳 『予告された殺人の記録』/ロス・マクドナルド著 小笠原豊樹訳 『さむけ』/ローレンス・ノーフォーク著 青木純子訳 『ジョン・ランプリエールの辞書』/シオドア・スタージョン著 矢野徹訳 『人間以上』/V・C・アンドリュース著 中川晴子訳 『屋根裏部屋の花たち』/酒見賢一 『聖母の部隊』/山口瞳 『血族』/打海文三 『されど修羅ゆく君は』/下田治美 『愛を乞うひと』/鈴木光司 『楽園』/サミュエル・ベケット著 安堂信也、高橋康也訳 『ゴドーを待ちながら』/川上弘美 『センセイの鞄』/アーサー・ミラー著 倉橋健訳 『セールスマンの死』/井田真木子 『プロレス少女伝説』/安部公房 『壁』/スティーヴン・ドビンズ著 高津幸枝訳 『死せる少女たちの家』/エドモン・ロスタン著 辰野隆、鈴木信太郎訳 『シラノ・ド・ベルジュラック』/ラウラ・エスキヴェル著 西村英一郎訳 『赤い薔薇ソースの伝説』ジーン・リース著 小沢瑞穂訳 『サルガッソーの広い海』/イサベル・アジェンデ著 木村榮一訳 『精霊たちの家』/アリス・マンロー著 小竹由美子訳 『林檎の木の下で』/池波正太郎 『むかしの味』/スティーヴン・キング著 小尾芙佐訳 『IT』/若林正恭 『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』

小野不由美 〈悪霊〉シリーズ/コナン・ドイル 〈シャーロック・ホームズ〉シリーズ/伊坂幸太郎/エラリー・クイーン/吉野朔実/谷崎潤一郎/北欧神話。

桜庭一樹の書評 若林正恭・著『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』

『小説という毒を浴びる 桜庭一樹書評集』に収録された、桜庭さんの書き下ろし書評を一編掲載!

作品は、若林正恭・著「表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬」です。

名前のない色をしたあの夜明けについて

若林正恭『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』

成田空港を出てドバイ国際空港に向かう飛行機の窓から、天上の夜明けを見たときのことが、忘れられない。ピンク、オレンジ、水色に、乳白色を混ぜたような未知の色たちが美しい層を作っていた。その層がいっときも留まることなく変化し続ける。「あぁ、わたしが画家だったら、必死で記憶する。この色をキャンバスに蘇らせることに、命をかける。絶対に」と思っているうちに、輝きながら夜が明けた。朝の日差しに包まれる異国の地に到着した。

わたしは、長らく興味のなかった海外旅行に、ここ数年急に熱心になっている。きっかけは、二〇一七年にポーランドで開催されたビッグブックフェスティバルにゲスト出演したことだ。一人で海を渡り、仕事をし、自費で長めに滞在して、観光もした。

人と一緒の旅行だと、どうしても、旅に詳しい人や英語が話せる人に頼ってしまう。でも一人旅には、大変な一方で自由があり、楽しかった。東欧の歴史についてもよく学べたし。そこで翌年から、一人で海外に渡り始めた。

といっても、いきなり難易度の高い国に行くと、手痛い失敗をして、旅行自体が苦手になりそうなので、まずは翌年のお正月、初心者向けと思われる台湾に二泊三日してみた。これがよかったので、三月にはちょっと距離を延ばし、香港に三泊四日。続いて六月、英語圏であるロンドンに四泊五日。これも大丈夫だったので、味を占め、八月末からフランス語圏のパリに二週間滞在した。

帰国直後、アラブ首長国連邦で開催される国際ブックフェアに出演することが決まり、十一月、アラブ首長国連邦の都市シャルジャに向かった。仕事の前に、自費で三日間滞在して、ドバイとアブダビも旅した。

初めてのイスラム圏の国では、驚きや発見が多かった。朝はモスクから聞こえる祈りの声で目が覚める。モスクでは女性は布で髪と肌を隠さなくてはならない。バスの切符売り場も、乗車待ちの列も、座席も男女別だ。

時間の感覚もちがうようだった。フェア主催者が手配した迎えの車が、蕎麦屋の出前状態で、三時間待っても来ず、たまたま居合わせた日本人ビジネスマンに「まだまだきませんよ。これがアラブ時間ですから」と慰められ(?)た。

その一方、フェアのスタッフさん(日本アニメ好きのパレスチナ人青年)とばったり会って、お勧めのレストランを聞いたら、ひよこ豆のコロッケ(ファラフェル)屋に送ってくれ、ご馳走までしてくれた。あれ、でもこの人は仕事中じゃないのかなと思っていたら、会場に戻ったところで、上司に「おっまえ、どこ行ってたんだよ!」とめちゃめちゃ叱られていた。

日本で英語通訳をしている友人によると、彼女も昔、イスラム圏の国で似たような経験をしたらしい。道でバッタリ会った知人から「インシャラー(神の思し召し)!」と喜ばれて、ご飯をご馳走になり、あちこち案内もしてもらった。でもその知人は誰かと待ち合わせしていたらしく、「わたしにご馳走してくれている間、相手をずっと待たせてるんじゃ!?」と気が気じゃなかったという。以前、アラブ首長国連邦の隣国オマーンのカフェで働いていた知人にも、この話をしたら「あ! 確かに、会う人会う人に『インシャラー!』『インシャラー!』って喜ばれたな。で、あちこち一緒に遊びに行ったよ」と言う。

イスラム教の教えでは、人と人の約束より、偶然のほうが重んじられる、なぜなら偶然は神さまのなさることだから。って、ちょっとうろ覚えだけど、大学の社会人講座でイスラム教を受講したとき、習ったなぁ……。

なるほど、わたしの迎えの車もなかなかこなかったわけだ。人と人との約束だもんなぁ。でも、スタッフさんにファラフェルをご馳走してもらったし、チャラだな、と納得した。

異国に行って、他者と接すると、相手の立場から見える自分を客観的に観察できるようになる。たとえば、だ。アラブ首長国連邦の人から見たら、日本人は「約束した時間の五分前になぜか全員集まっている」「偶然の出会いで突発的に予定が変わると妙に狼狽える」という不気味な外国人の集団だ。また、共感を求めるせいで「怒りだすと一分経っても二分経ってもずーっと怒ってる(アラブの人が謝らないから!)」「自分が悪くなくてもペコペコ頭を下げる(アラブの人は謝らないのに……)」という謎すぎるアジア人だ。

こうやって、他者を触媒として自己を客観視することを、そっか、〝相対化〟っていうんだな。ま、いいことだよなぁ。

というわけで、わたしは、迎えの車がこなくて怒ってたのに(一分経っても二分経っても)、最終的にアラブをけっこう好きになって帰ってきた。

帰国後、そんな話をしていて、周囲から薦められたのが、『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』(KADOKAWA)

だ。

お笑い芸人の若林正恭さんが、中米の社会主義国キューバに一人旅に行った経験を描いたエッセイ。東京で生まれて、暮らし、そろそろ四十代に差しかかる著者が、勝ち組と負け組に分けられる日本の競争社会への疑問を胸に、まったくちがう社会主義の国を旅したのだ。

キューバでは洋服が配給だから、おしゃれな服がほしい若者がデザインに不満を持ちつつ我慢しているのに気づいたり。でもスーパーで売られているヨーグルトが二種類だけなのは、いろんなのがありすぎて迷う必要がなくていいなと思えたり。若者は早い段階で職業を選択しなくてはならないから、日本みたいにアルバイトしながら自分探しをするようなモラトリアム期間を持てないことにおどろいたり。

自己責任による競争社会じゃない代わりに、そのぶんアミーゴ(友人、コネ)社会だと気づいて、考えこんだり。

そこから、日本を振り返って、著者はもういちど、日本で暮らす自分の人生について考えることになる。

読んでいて、あぁ、この著者もきっとわたしと同じなんだと感じた。異国の地で他者と出会うことで、自分を〝相対化〟したくて旅をするんだな。

わたしも、いろんなことを調べて、考えて、語るけれど、それは全部を理屈で解決するためじゃなく、そうまでしてもどうしてもわからない最後の〝一点〟をみつけだすためだ。大量の砂から一粒の砂金をみつけるような作業を日々続ける。その一粒の金が小説の核になると信じて、考え、答え合わせして、相対化するのだが、若林さんの場合は、その一粒の金が笑いの核になるんじゃないのかな?

そしてわたしは、その作業の中でもっとも困難なのが、〝死〟を理解することだろうと思っている。

著者は、どうしてキューバに旅をしたのか、その本当のところを周りに言いたくなかったと記している。そのことについて書いてある、この本の後半を、未読の人にぜひ読んでほしいと思う。

わたしの身の回りでも、空を見る人、旅する人は、人の死というものに一度深く触れた経験をしていることが多いようだ。

天上が持つ意味、異国の地が持つ意味が、変わるからだろうか。

このエッセイは、ほんとなら難しいことを、とてもわかりやすく書いていて、著者の知性を感じるのだけれど、ラストの二行だけ、謎のような声、三つの色の名前を繰りかえす著者の声で、とつぜん終わる。

他の読者はこのラストをどう読んだのかな? ひとりひとりに感想を聞いてみたいような気がする。

わたしはというと、ここを読んで「知ってる! これはあの空の色じゃないか!」と思った。

あの日飛行機の窓から見た夜明けの色だと。

天上の世界。えいえんがあって、色の層が常に動いている、あの光景。

わたしの目にも焼きついている。

若林さんが、それを何色、何色、何色と描写したかは、大事なことだからここには書かないでおく。

ふいうちだったので、逆に、わたしの心にまっすぐ届いた。

そしてまた、旅に出たいな、と思ったのだ。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」

団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。

-

お知らせ2025年07月17日

お知らせ2025年07月17日

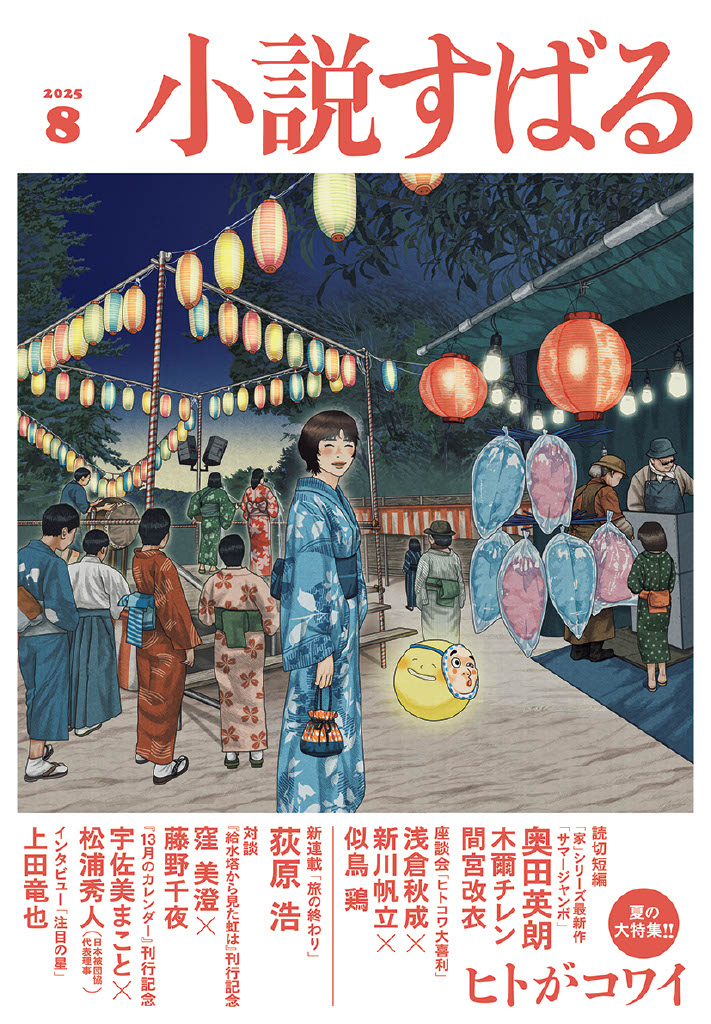

お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!

-

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】

第44回 ホリコシさん

「10分遅刻して卒論を出せなかった時」

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木紫乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。