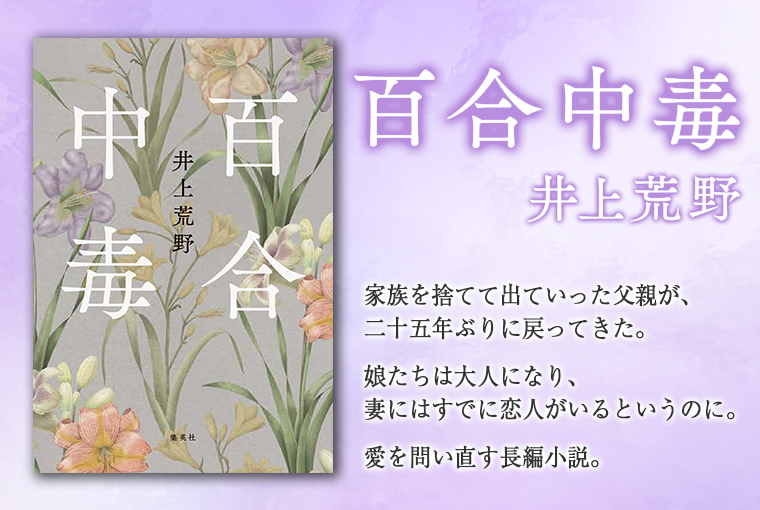

内容紹介

二十五年前に家族を捨てて出ていった父親が突然戻ってきた。妻と娘夫婦が経営する八ヶ岳の麓の園芸店へ。

二十歳下のイタリア人女性と恋仲になり一緒に暮らしていたが、彼女が一人で帰国してしまったというのだ。

しかし娘たちはとっくに大人になり、妻にはすでに恋人がいた。

次女の遥は叫ぶ。「許さないから。絶対に。出てってよ。早く出てって!」

長女の真希は苛立つ。「大恋愛して出ていったのなら、二度と戻ってこないのが筋ではないのか」

妻の恋人・蓬田は夜ごと彼女からの電話を待つ。「俺はまるで女子高生みたいだな」

そして妻の歌子は思い出す。夫との出会いの場所に咲き乱れていた花のことを。

家族とは。夫婦とは。七人の男女の目線から愛を問い直す意欲作。

プロフィール

-

井上 荒野 (いのうえ・あれの)

1961年東京都生まれ。成蹊大学文学部卒業。89年「わたしのヌレエフ」で第1回フェミナ賞を受賞。2004年『潤一』で第11回島清恋愛文学賞を、08年『切羽へ』で第139回直木賞を、11年『そこへ行くな』で第6回中央公論文芸賞を、16年『赤へ』で第29回柴田錬三郎賞を、18年『その話は今日はやめておきましょう』で第35回織田作之助賞を受賞。著書多数。

【書評】 生き生きとした手練の秀作

評者・池上冬樹(文芸評論家)

あいかわらず井上荒野は巧いなあと思う。大きなドラマがあるわけではないのに、節々でニヤリとし、感じ入り、幕がおろされた後も続きを読みたくなる。これといって確たるものをもって生きているわけではない人々のさすらうありようがしみじみと伝わってくるのである。

舞台は、長野県側の八ヶ岳の麓の町で、園芸店を営む家族の物語である。

三十八歳で独身の七竈遥は、姉の真希の電話であわてて八ヶ岳に帰ってきた。父親が二十五年ぶりに実家に戻ってきたのだ。二十も若いイタリア人の女性シェフと恋仲になって、妻と娘二人をあっさり捨てたのに。遥が中学一年の時だ。聞けば、イタリア女が故郷に帰ったので帰宅したという。出てってよ! と言葉を投げつけても、父親は家から出なかった。

園芸店は父親が不在の間も、母親の歌子、姉の真希、その夫の祐一、従業員蓬田の力で経営は安定していた。そして歌子と蓬田は恋愛中で、家族たちも温かく見守っていた。その矢先のことだった。

こうして家族に波瀾がおきる。設計事務所のオーナーと不倫中の遥の視点で始まり、夫に不審を抱く四十一歳の真希、嫉妬に狂う五十七歳の蓬田、秘密を抱える祐一、遥の不倫相手で自分勝手な池内、そしてイタリア女など次々と視点が移っていく。各自のとりとめない心の揺れと生活をのぞかせながら、気づき、諦め、不安といったものが少しずつ積み重ねられ、何らかの決断に繋がる。といっても大きな人生の決断ではなく、衝動に近い。ただ衝動的に見えても、もはや絶対に以前には戻らないという確信を抱かせる。

タイトルの「百合中毒」とは、ユリ科の植物に猫が中毒を起こすことで、種によっては毒性が強く、葉を三枚食べただけで入院または死亡の例もあるという。些細な好奇心が命取りになるたとえで、各自の人生と響きあうけれど、印象深いのは「結局のところ愛したり恋したりする」行為は一種の病気で、本当の愛だとか偽物の恋だとかは「それが終わってからしか言えない」という感慨だろう。そう、ここには彷徨う心と体の軌跡がある。それを丹念に追い、愚かしくも愛おしい人生の輪郭として鮮やかに読者に提示している。生き生きとした手練の秀作だ。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。