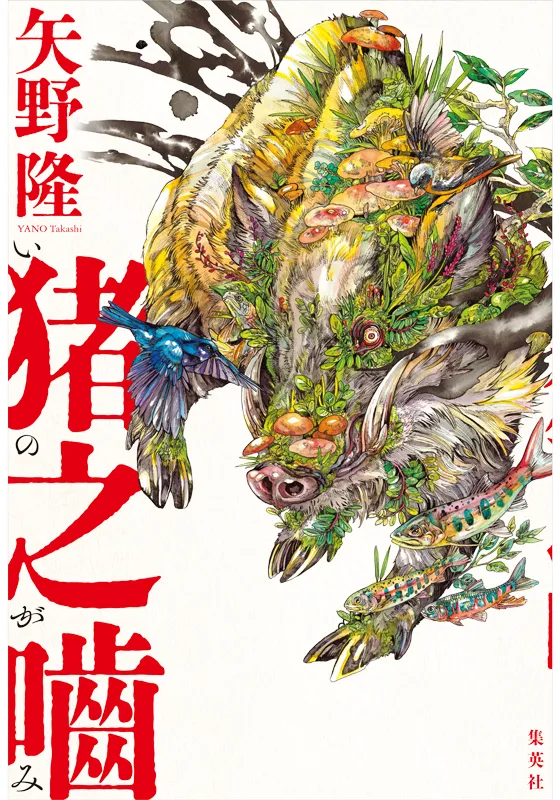

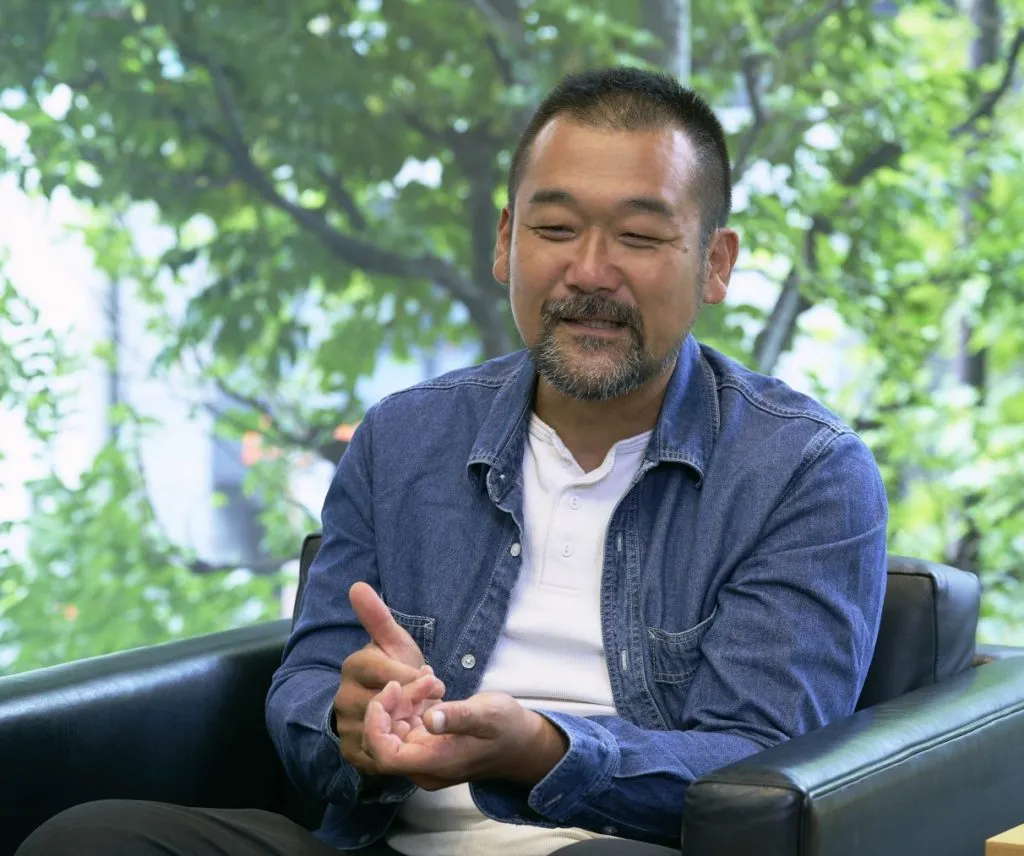

『猪之噛』刊行記念対談 矢野 隆×よじょう(お笑い芸人・ガクテンソク)「命と向き合う「猟師」のリアル」

歴史時代小説の書き手である矢野隆さん初の現代小説『猪之噛』(「噛」は旧字)。

狩猟をテーマに、猟師たち、そして山と共に暮らす人々の生きざまを描いた作品です。

猟師といえば、昨今お笑い芸人の間で狩猟免許を取られる方も増えているんです。

今回はそんなブームの火付け役でもある、ガクテンソクのよじょうさんをお招きし、狩猟の今、そして『猪之噛』の魅力について語っていただきました。

構成/編集部 撮影/西岡泰輝

――よじょうさんは現在、どのような猟師生活を送られていますか?

よじょう 僕は基本的に猟期(原則として11月15日〜2月15日)に合わせて、仕事の休みをまとめて取って、兵庫県と山梨県で狩猟をしています。兵庫には師匠がいて、空き家を月5000円で借りて、そこを拠点にしています。今年は山梨でも狩猟登録をしたので、これからが楽しみなところですね。

矢野 ご自宅の近くではなく、山に入って活動されているんですね。

よじょう そうです。生まれは兵庫県宝塚市の方なんですが、そこから養父市まで行って、師匠と一緒に猟に出ています。

――矢野さんも、今回の執筆にあたって、猟友会の方々などに取材されたそうですね。

矢野 はい。確かに地方では空き家が増えていて、都会に移った家族などが「使っていいよ」と言ってくれるケースも多いようですね。現役の猟師さんに読んでいただいて嬉しいです。

よじょう 僕はまだ四年目なので、まだまだ見習いですよ(笑)。

――『猪之噛』を読まれて、どんな印象を持たれましたか?

よじょう めちゃくちゃリアルでした。実際に猟をしている人間から見ても、描写が本当にリアルで、むしろ勉強になりました。都会から田舎に移住して猟を始める明神マリアの姿も、僕の知り合いにそっくりで、「そうそう、こういう感じ」と思いながら読みました。

狩猟のリアルと『猪之噛』の描写

よじょう 物語の中で起こることが、実際に猟師として経験していなくても「多分こうなるんやろな」と思えるような描写ばかりでしたね。僕は基本的に流し猟をすることが多くて、作品の中で書かれている大規模な巻狩りには参加したことがあまりないんです。なので、本当に勉強になりました。

矢野 取材を通して、猟師さんたちの現場の話をたくさん聞かせてもらいました。巻狩りには実際に参加させてもらったんです。鹿のとどめを刺すところまで見たりして、命と向き合う現場の空気を肌で感じました。

よじょう 猪の描写もまた、猟師の先輩たちが言っているのと一緒だったので、そうそう、って思って読んでました。猪はまず牙なんですよね。師匠に言われたのは、猪はほんまわからへんけど、人間の内側に動脈通っているのを知ってる感じで、股狙ってくる、ということ。まさにそういった描写があって、読みながら恐怖を抱きました(笑)。

矢野 そう言っていただけて良かったです。猪の恐ろしさは多くの猟師さんから聞きましたし、「イノガミ」を盛り上げるためにもそこは容赦なく、本当の姿を描かなければと思っていました。

よじょう なによりも、こういった狩猟を題材とした作品を作るとき、どうしても獣との闘いにフォーカスするような作りになるんじゃないかなと思うんですね。もちろんこの作品も、「イノガミ」との対決はあるんだけれど、それ以上にどうやって害獣と向き合うのかという「リアル」が徹底されているように感じました。ほんまに、リアルやなぁって思いまくってました(笑)。

矢野 ありがとうございます。確かに、熊や猪などをハンティングする、といった、獣との対峙を中心に据える作品が多いと思います。それを描くエンタメとしての魅力もわかりますが、現代の狩猟の現実を描くべきなのではと、昨今の状況を見て思ったんですね。

よじょう 確かに、熊のこととかはもう無視できませんよね。実は昨日、狩猟関連の収録があったんですよ。最近になってまたさらに狩猟に関する仕事をいただくことが多くなっていて、世間の関心の高まりはそういったところからも感じます。

矢野 そうだったんですね。九州が舞台なので、対峙する獣は熊ではなく猪ですが、やはりその脅威は近いものがある。実際に大きな被害が出たときに猟友会はどういった対応をするか。役所はどう動くのか、法整備はどう変わっていくのか……。まさにそこを書いていきたかったんです。

よじょう すごく納得感がありました。行政のこともすごくしっかり書かれていますよね。

矢野 モデルとなった場所の役所に行きまして、農政課の方にお話をうかがったんです。農政課という、自治体運営の中でどうやって農業を活性化させていくかを担う部署で、その中に獣害の担当者が一人だけいる。なので、大きなテーマの中の一議題という扱いにはなっていますし、実際に獣害が起きたら駆除自体は猟友会に託す形になりますから、なかなか自治体全体を挙げて害獣問題に動くことが難しいようなんです。

よじょう 僕が行っている養父市の獣害担当の方からも、そういったことは聞いたことがありました。その方は、人手も足りていないから自分で狩猟免許を取っているんです。細かいところまで全部「リアル」が詰め込まれていて、本当に実体験を読んでるみたいでした。解体の描写もまるで教本みたいでしたよね。最初はびっくりするけど、猟師さんたちは淡々と作業を進めていく。そういうところもリアルでした。

矢野 僕も最初は「吐くかもしれない」と正直思っていたんです。でも実際に現場に行くと、獣の臭いというよりは肉の臭いで、意外と平気でした。おっしゃる通り、猟師さんたちは淡々と作業していくんですね。その姿には命と向き合う覚悟を感じました。

よじょう そうなんですよ。ほんま、生活という感じです。僕も初めて先輩たちの解体を見たときは、ちょっと衝撃でした。みんな、無碍にやってるわけではないんですけど、ほんまに作業として解体していく。首をばーんと切った後、僕はややぼーっとしながら、首飛んだで、こんなのどうするんだと思っていたら、ポーンと隅っこのほうに放り投げていく、みたいな。淡々と皮をむいて、不要な部分(非可食部)はぱっと取り分ける。なんだかあまりにも純粋な言葉ですけど、これが生きることなんだな、と感じたことは忘れませんね。

矢野 わかります。僕も、巻狩りに同行させていただいた後の解体で、同じような体験をしました。鹿五、六頭など、たくさん獲物があった狩りだったんですが、解体は自分が変に手伝うことのできない、触ってはいけないのではないかという何か神聖なものを感じてしまったんですよ。

命を奪うということ

――よじょうさんが初めて獲物を仕留めたときのことを覚えていますか?

よじょう 覚えています。一頭目のときは、何かわからないけど「やってもうた」っていう興奮状態になって、その夜、吐きました。二頭目からはもう慣れてきましたけど、師匠には「かわいそうと思うより、ありがとうという気持ちでいかんとあかん」と言われました。

矢野 その感覚の違いを、作品の中でも描きたかったんです。猟師と、猟を知らない人との間にある温度差。例えば、優太というキャラクターが「なぜ殺さないのか」と問いかける場面などは、実際に猟師さんから聞いた話をもとにしています。

よじょう 猟師目線で読むと、優太にはちょっとイラッとしましたね。いや、ちょっとどころではないかも(笑)。でも、都会の人や、身近に獣害のない人たちから見たら、そういう感覚になるのもわかるんですよ。

矢野 狩猟免許を取られてから感覚が変わったところはありますか。

よじょう そうですね、現実的な問題として、獣害が出ている地域の人たちは本当に困ってるんですよ。現場の声を聴いたら、駆除してくれんとマジあかんようになってしまう、と強く感じる。もちろん獲りすぎはだめですけど、必要最低限の狩猟行為がなければ、人間の生活が立ち行かなくなってしまうんですよね。

矢野 そういった現実を目の当たりにすると、優太のような態度はちょっと受け付けられなくなりますよね。実際僕は今、田舎に住んでいて、しょっちゅう家の庭に鹿がいるんです。まだ目立った被害は出ていないけれど、人里も関係なく動物があふれてきている状態になっていることは感じます。

よじょう 作品の中にもありましたが、緩衝地がなくなってきてるんですよね。僕の先輩も言っていました。猟師の高齢化だけでなく、田畑の担い手の高齢化で、それらが放置されてしまって動物たちの住処になっていってしまっているなど、人と動物の棲み分けがどんどん曖昧になっているんです。

猟友会の実情とキャラクターたち

――『猪之噛』には、マリアや剛太郎、蓮司、金時といった個性豊かな猟師たちが登場しますが、よじょうさんの実際の猟友会の雰囲気はいかがですか?

よじょう 僕のところは、そこまで個性豊かではないですね(笑)。でも、仕切っている人は剛太郎さんみたいな長老タイプで、犬を飼っていて、勢子として指示を出す感じはまさにそのままです。小説の猟友会は魅力的すぎて、入りたくなるくらいでした。

矢野 剛太郎のモデルになった方は、実際はもっとヘラヘラしたおじちゃんで、軽トラで焼酎のパックを買って帰るような人でした(笑)。でも、そういう人たちが命と向き合っているというギャップが面白いんですよね。

よじょう 登場人物たちはやっぱりエンターテインメントだな、と思う部分があって面白かったですよ。でも本当に豪快な人は多いかも。猟師あるあるなんですが、年配の猟師の方って、ほんまに熊と闘った、みたいな武勇伝いっぱいあるんですよ(笑)。

矢野 あるんですか、本当に。

よじょう 真実かどうかはわかりません(笑)。熊と対峙したあのとき、弾が一発しか入っていなくて、撃ったが外してしまったから最後は銃床でどついた、みたいな……。ほんまか、それ、とは思ってますけど(笑)。

矢野 武勇伝は多少誇張されたりもするでしょうけれど、獣と渡り合ってきてはいますよね。作品の蓮司が猪にやられるシーンも、実際に動画で見させていただいた出来事をもとにしたんです。

よじょう 恐ろしいですね。猪は牙だけじゃなく噛む力もすごいので気をつけろとは言われます。猟友会の人も噛まれて指が飛んでる人がいましたし。罠にかかった足をちぎって逃げたりもします。

矢野 お互いに命がけなんですよね。

狩猟と芸人という二つの顔

――お笑い芸人と猟師というお仕事には何か共通点はありますか?

よじょう 正直、結びつかないですね(笑)。芸人は前に出る仕事で、猟師は身を潜める仕事。真逆です。

矢野 僕はお笑いが好きで、よじょうさんの淡々としたボケが好きなんです。猟師にもそういう淡々としたタイプが向いているのかもしれませんね。

よじょう そうですね、その感じは猟に出ていますね。猟というか、獲物の獲り方には人間性が出るような気はします。作品の中に登場する隣町の猟友会みたいな蛮勇タイプというか、荒々しいタイプが出てきましたが、そういった方ももちろんいます。逆に淡々とする方はほんまに、獲ってもテンションあがってへんのちゃうみたいな。

矢野 相方の奥田さんは、狩猟免許を取ったことを伝えたときになんとおっしゃっていたんですか?

よじょう もともと、コロナ禍のときに「飯食えるような資格とか取ったらいいかな」みたいなことを二人でしゃべっていたんですが、僕が狩猟免許を取ったと言ったら、「ほんまに飯食えるやつや」って言われましたけど(笑)。でも、さっきも言いましたが、時代も相まって芸人の仕事ともリンクしてきているんですよね。

――狩猟免許の取得には、かなり厳しい審査があると伺いました。

よじょう そうですね。僕は東京で申請しましたが、親族や近隣住民への聞き取り調査が広範囲に行われて、半年くらいかかりました。僕の取得した免許は、銃の保管もロッカーで鍵をかけて、弾とは別に管理しないといけない。一発でも申請外の弾があればアウトです。

矢野 わな猟も、朝晩の見回りが義務付けられているんですよね。

よじょう そうです。でも今はセンサー付きの罠があって、LINEで「かかったよ」と通知が来るんです。教えてもらっている師匠もそれを使っていて、通知が来たらすぐに現場に向かう。技術の進化で、対応のロスが減ってきています。

獣との対峙と“気配”

――作品の中で、マリアが山に入ったときに「見られている感覚」があるという描写が印象的でした。よじょうさんも、山に入るときにそうした気配を感じることはありますか?

よじょう まだ掴みきれないところはあるんですが、何となくそういった気配を感じることはありますね。何が出てくるかわからないので、常に緊張感があるので。

矢野 猟師さんがおっしゃっていたのは、森に人が入るとまず虫が最初に反応し、そして鳥が鳴き、獣たちが蠢きだすというようなことでした。僕には全然わからない感覚だったんですが。

よじょう 僕もまだまだですが、動物がいるかいないかという気配はちょっと感じられるようになってきました。それこそいないときはシーンとしているんですよ。

矢野 そういった感覚はやはり年々培われていくんですかね。

よじょう そうだと思いますね。ベテランの方たちは、天候を見ただけで、「今日おらんわ」って言ってその時点で行かないなんてこともありましたし。

矢野 すごいですね。よじょうさんも徐々にその動物の気配に対しては敏感になっていってますか。

よじょう まだまだですけどね。そういえば、初めての狩猟のときは鹿だったんですが、目が合っても逃げなかったんですよ。師匠に「気配がないタイプなんちゃうか」と言われました(笑)。家でも嫁に「帰ってたん!?」って驚かれるくらい、気配がないみたいです。

矢野 相手に悟られずに近づくのは武道でも重要な技術なんですよね。猟でもそれが活きるのかもしれませんね。

よじょう 矢野さんは武道をやられていて、何か狩猟と通じるものを感じたりされましたか?

矢野 どうでしょう。ここまで小説として狩猟のことをがっつり書きましたけれど、それでもやっぱり狩猟に関しては門外漢だという感覚はあるんですね。想像の部分もすごく多い。だから、共通点とかをわかった気で語るのは難しいです。今回のお話でよじょうさんにリアルと評していただいたのにはほっとしています。

――『猪之噛』のクライマックスでは、巨大な猪との対決が描かれます。よじょうさんは、あの描写をどう感じられましたか?

よじょう リアルな部分とエンタメのバランスが絶妙でした。あんなに巨大な猪は現実にはなかなかいないですけど、ここまで徹底してリアルな描写が続いた後に、あのアクションが来ると、すごく面白かったです。

矢野 猪にパーソナルな背景を持たせず、得体の知れない存在として描いたのは意図的でした。リアルな部分はしっかり描きつつ、物語としての迫力も持たせたかったんです。アクションについてうかがいたいんですけれど、実際に獣と対峙しているときって、作中のマリアたちのように頭の中でたくさんの言葉をしゃべったりしていますか?

よじょう もう、集中しきっていて、あまり言葉が頭の中をめぐってる感じはないかもしれませんね。いかに首から上を狙うかというのに集中して、見て、撃って。そうですね、何も考えていないかも。

矢野 そうですよね。それは武道でもそうかもです。ある種反射的に相手の動きに合わせて体を動かすので、実際にはあまり考えていない部分も大きい。でも、小説としてアクションを描くには、瞬間瞬間を思考としてとらえていかないと面白くならない。

よじょう エンタメのアクションとしてほんまに面白かったです。それにしても、矢野さんの取材力はすごいですね。ほんまにリアルで、読んでいて「そうそう、こういうことある」と思える場面ばかりでした。

矢野 初めての現代ものだったので、現場に足を運び、実際に見て、聞いて、感じたことを大切にしました。よじょうさんのように実際に猟をされている方に読んでもらえて、リアルだと言ってもらえるのは本当に嬉しいです。

よじょう 狩猟という営みへの理解を深めるきっかけになる作品だと思いますし、多くの方に読んでいただきたいですね。

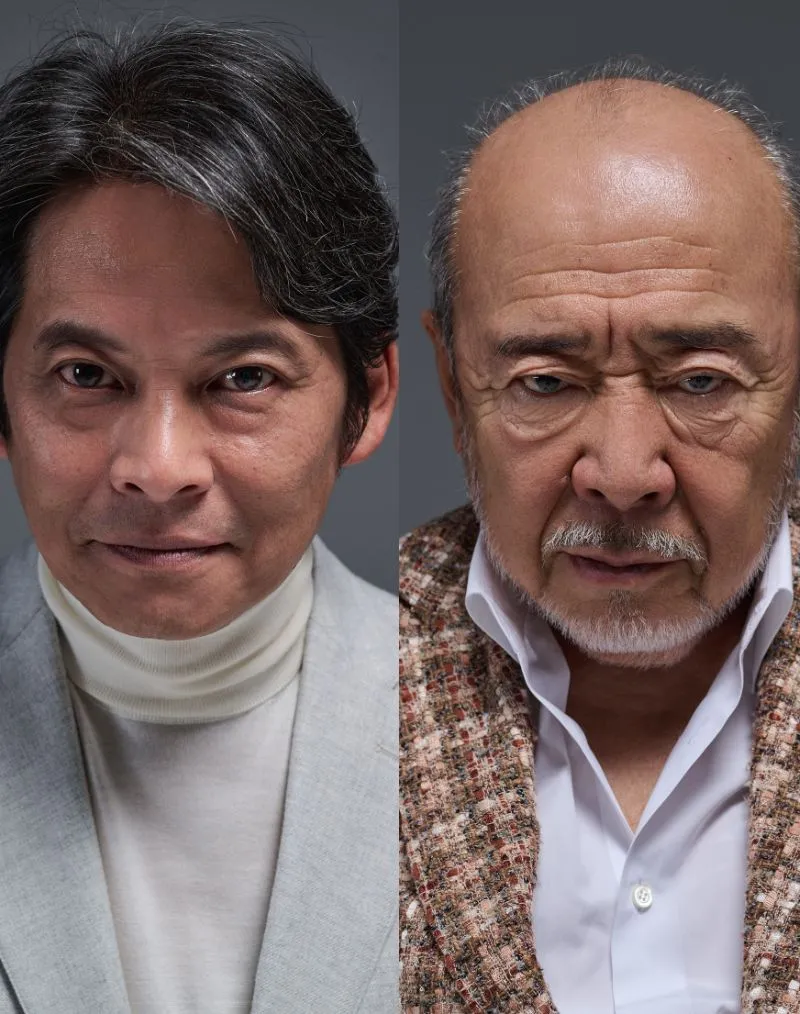

プロフィール

-

矢野 隆 (やの・たかし)

1976年福岡県久留米市生まれ。2008年『蛇衆』で第21回小説すばる新人賞を受賞してデビュー。2018年、福岡市文化賞受賞。21年『戦百景 長篠の闘い』で第4回細谷正充賞、22年『琉球建国記』で第11回日本歴史時代作家協会賞を受賞。著書多数。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。